两种电子雷管抗冲击性能对比试验研究❋

2022-10-10宋家良黄孟文陈以钻

杨 文 吴 竞 宋家良 夏 光 黄孟文 陈以钻

①中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司(安徽淮北,235000)

②广西金建华民用爆破器材有限公司(广西百色,533000)

引言

作为我国未来民爆器材发展的主导产品,工业电子雷管(简称电子雷管)是集电子芯片技术与网络技术于一身的新型起爆器材。与普通雷管相比,电子雷管引入电子控制模块,取代传统的化学延期体,实现了通信控制、延期设置及加密起爆等功能,具有延期精度高、延期时间任意设置、智能化等优点。电子雷管已在各类爆破工程得到广泛应用[1-3];尤其在隧道爆破中的应用真正实现了高精度化、信息化和科学化,被称作爆破技术的革命。

目前,国内多数电子雷管生产企业的电子控制模块是外包生产的。不同生产企业的控制模块来自不同的电子设计企业,出现了控制模块内部电路设计不一致、元器件选择差异大、性能指标不统一以及雷管产品质量差异较大的现象。尤其在隧道、井下及孔桩等小断面爆破中,掘进断面的周边孔部位电子雷管拒爆、丢炮情况比较常见,严重阻碍其推广与应用。

国内学者将小断面爆破中电子雷管拒爆的主要原因归结为:

1)先爆孔炸药爆炸产生的电磁脉冲对电子芯片产生影响[4];

2)由于小断面掘进爆破中孔距相对较近,先爆孔爆炸冲击对后爆孔内的电子雷管产生影响,造成电子雷管损坏失效[5]。

由于缺乏系统和深入的试验研究支持,没有全面和客观地揭示电子雷管发生拒爆的真实原因,以至于不能有效避免拒爆、丢炮现象的发生和准确指导生产商解决产品存在的问题。

选取两种典型电子雷管样品,利用水作为传压介质,模拟起爆网络中电子雷管受冲击的作用;对比分析不同电子雷管产品抗冲击强度及冲击拒爆的原因,为提高产品的抗冲击性能、降低盲炮率提供理论依据。

1 试验部分

1.1 试验材料及设备

选取两种典型的电子雷管样品(A、B)进行水下抗冲击性能试验。

A、B 电子雷管样品由专用起爆器起爆;主发药包由15 g、∅25 mm ×27 mm 的抗水乳化炸药药卷和1 发起爆电子雷管通过防水牛皮纸卷制而成,可近似看作球形装药;爆炸水池为∅1.8 m×1.8 m、壁厚30 mm 的高强度不锈钢水箱;水下爆炸压力测试采用ICP 电气石传感器和BLAST-PRO 冲击波测试系统;示波器型号为泰克MDO3034。

1.2 试验方案

测试系统见图1。将电子雷管中心与主发药包中心对齐,保持在一条直线上,通过直径约1 mm 的细铁丝拉直固定在框架内,再将框架放入爆炸水池中,药包中心入水深度为水池深度的2/3[6]。被测雷管与起爆电子雷管同网连接,延期时间为100 ms,主发药包起爆产生的冲击波作用于被测雷管,模拟起爆网络中电子雷管受冲击的作用。改变被测雷管与炸药包间的距离,控制其所受冲击强度,通过专用的仪器对冲击后的雷管样品的损伤部位进行检测。

采用相同的试验方法对电子控制模块进行冲击,通过示波器测试采集起爆电压的变化。通过水下爆炸冲击波测试系统采集压力数据,拟合得到适合本试验的冲击波峰值压力计算公式。

2 试验结果与分析

2.1 电子雷管抗冲击性能

以传感器到药包中心的距离R与装药半径R0的距离比R/R0=6 作为分界点[7],被测样品拒爆发生在中远场,所以主要考虑冲击波对样品的损伤作用。采用最小二乘法对水下爆炸冲击波测试系统测得的试验数据进行拟合,得到球形装药水下爆炸冲击波峰值压力计算公式为

式中:pm为冲击波峰值压力,MPa;Q为标定药包的质量,kg;R为传感器至药包中心的距离,m。

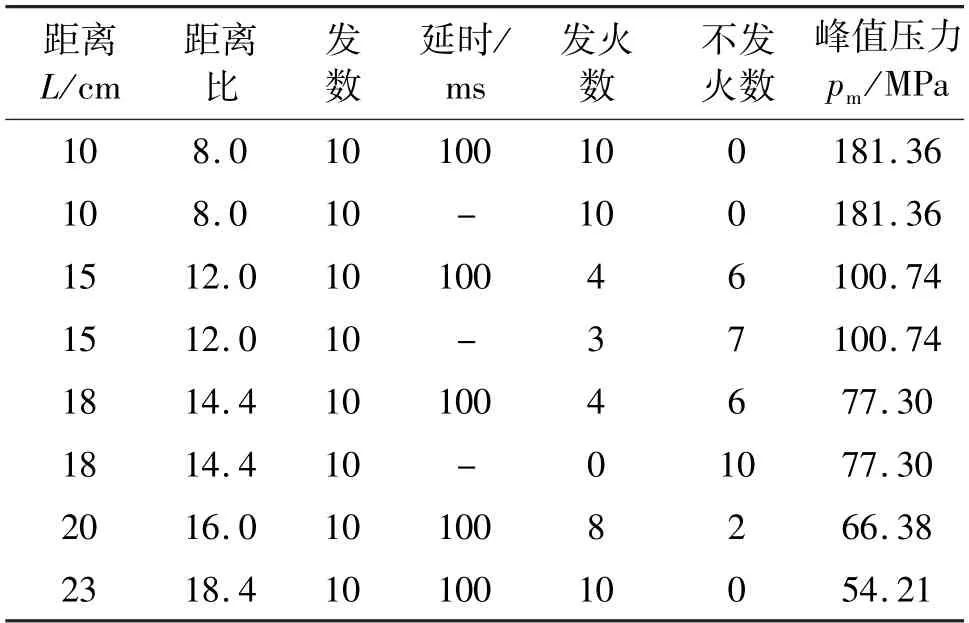

工作状态与非工作状态的A、B 电子雷管样品在主发药包(m=15 g)爆炸冲击作用下的试验结果见表1、表2。非工作状态电子雷管的延时用“ -”代替。

表1 A 电子雷管样品冲击作用结果Tab.1 Impact results of electronic detonator Sample A

表2 B 电子雷管样品冲击作用结果Tab.2 Impact results of electronic detonator Sample B

随着受冲击距离的增加(压力降低),非工作状态的电子雷管发火数降低直至未出现发火。发火原因是雷管受强烈冲击产生殉爆。从电子雷管发火数与距离的关系(图2)可知,A、B样品不被殉爆的临界距离分别为LA=8 cm(pm=250.65 MPa)、LB=18 cm(pm=77.30 MPa);A 样品抗冲击殉爆强度是B样品的3.2 倍。

随着受冲击距离的增加(压力降低),工作状态的电子雷管发火数近似呈现V形变化。最小发火数的距离是雷管不被殉爆的临界距离;小于此距离,随着压力降低,雷管被殉爆发火的概率下降,与非工作状态趋势一致;大于此距离,随着压力降低,雷管受损概率降低,正常发火率升高。从图2 知,A、B 样品正常发火的临界距离分别为LA=15 cm(pm=100.74 MPa)、LB=23 cm(pm=54.21 MPa);A样品抗冲击性能强度是B 样品的1.9 倍。

2.2 电子雷管拒爆原因

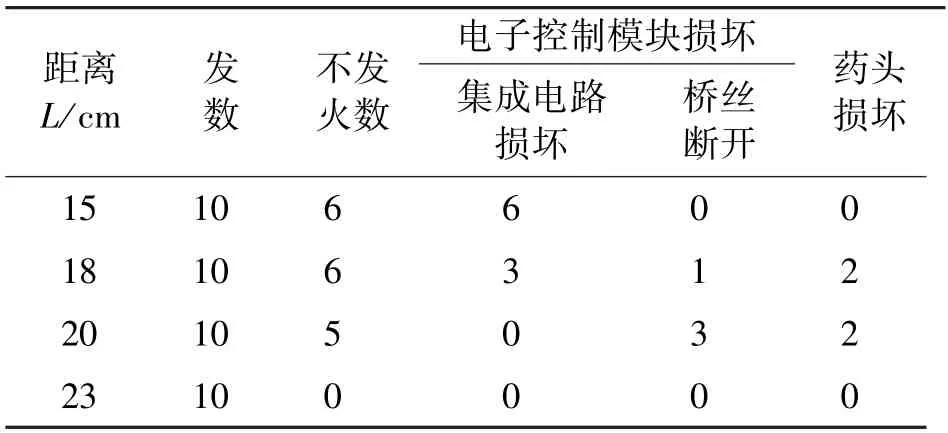

通过专用起爆器对拒爆的电子雷管进行检测,A、B 样品检测结果见表3、表4。拒爆后检测正常,再次激发无法正常发火,说明雷管药头发生损坏。

由表3 知,A 样品拒爆损伤程度随着冲击强度的增加而加强。主要的损伤模式有:电子控制模块损坏、药头损坏以及暂时失效(检测正常,二次发火)。pm≥250.65 MPa 时,是电子控制模块损坏导致拒爆;pm=123.97~181.36 MPa 时,是药头损坏和暂时失效导致拒爆;其中,暂时失效所占比例高于药头损坏。集成电路损坏、电容断开以及内部电路电流异常是A 样品电子控制模块损坏的主要特征。

表3 A 样品拒爆检测结果Tab.3 Misfire test results of Sample A

由表4 中知,B 样品拒爆原因仅有电子控制模块损坏和药头损坏,没有出现A 样品的暂时失效拒爆。电子控制模块的损坏是B 样品拒爆的主要原因;但pm在66.38~100.74 MPa 之间时,随着压力降低,在电子控制模块未被损坏的前提下,依然会出现药头损坏拒爆。集成电路损坏和桥丝断开是B样品电子控制模块损坏的主要特征。

表4 B 样品拒爆检测结果Tab.4 Misfire test results of Sample B

2.3 电子控制模块抗冲击性能

电子雷管受冲击出现的殉爆、电子控制模块及引火药头损坏等情况,与普通雷管受冲击损伤特征一致,可采取相应的防护措施加以保护[8]。试验中发现,有样品出现与工程实践中发生的电子雷管拒爆后性能检测正常、二次发火正常的类似现象,与普通雷管具有本质区别[9]。初步分析认为,可能是冲击波作用导致电子控制模块出现问题;所以需对A样品的电子控制模块单独进行冲击试验。通过示波器观察到电子控制模块内部的起爆电压受冲击导致的失电现象,如图3 所示。不同距离下,电子控制模块失电的试验数据见表5。

表5 不同距离下A 样品电子控制模块失电结果Tab.5 Power loss results of electronic control module of Sample A at different distance

通过升降法测得A雷管样品引火药头的发火电压V99.99%=13.2 V,不发火电压V0.01%=11.3 V,结合表5 得图4。在pm=181.36 MPa 时,电子控制模块冲击失电12.4 V,剩余电压10.1 V,低于药头发火电压11.3 V,会导致剩余能量无法点燃引火药头,无法进行正常起爆;但内部元器件没有被冲击损坏,可以重复使用,所以电子雷管出现暂时失效拒爆。在pm=100.74 MPa 处,电子控制模块冲击失电压3.9 V,剩余电压18.6 V,高于药头发火电压13.2 V,可以正常发火,符合表3 中试验结果。

A 样品的暂时失效拒爆压力pm在100.74~123.97 MPa 之间,电子控制模块开始出现失电压力pm在36.87~66.38 MPa 之间。B 样品电子控制模块损坏压力pm在54.21~66.38 MPa 之间,与A 样品开始出现失电压力接近,但与A 样品暂时失效拒爆压力差异较大。所以,B 样品没有出现暂时失效拒爆的原因可能是其电子控制模块抗冲击损坏性能较差,在达到失电拒爆阈值之前已被冲击损坏。后期试验发现,电子雷管电容冲击失电是其固有的特性,验证了B 样品未发生暂时失效拒爆,是因为在失电拒爆之前电子控制模块已被损坏。

3 结论

1)起爆网络中电子雷管受到冲击作用,随着冲击强度的增加,依次表现为雷管暂时失效拒爆、电子引火元件结构损坏拒爆和殉爆,且不同工艺技术的产品受损程度差异较大。

2)电子雷管受冲击出现的暂时失效拒爆现象,是由于电子控制模块发生冲击失电,导致引火药头点火能量不足,但其内部元器件没有被损坏,可以二次发火。

3)不同工艺技术的电子雷管及电子控制模块产品抗冲击性能差异较大。A 样品的抗冲击强度pm=100.74 MPa,B 样品pm=54.21 MPa;A 样品的电子控制模块抗冲击强度pm=181.36 MPa,B 样品pm=54.21MPa。

4)在生产实践活动中,设计的试验装置及方法可用于对电子雷管和电子控制模块产品抗冲击性能的检测,为电子雷管抗冲击性能检测方法建标奠定基础。