乡村振兴视域下促进玉环市干江镇农民农村共同富裕

2022-10-10应永利

应永利

(中共浙江省台州市委党校,浙江 台州 318000)

治国之道,富民为始。自古以来,实现共同富裕是人类梦寐以求的基本理想和长期渐进的奋斗目标。伴随人类社会进步发展,马克思主义理论第一次科学地揭示了共同富裕的基本规律。中国作为以华夏文明为基础、中华文化为根源的传统农业大国,乡村成了最基础的社会场域,乡村社会有着悠久厚重的历史根基,居住生活着占相当人口比重的农民,由于历史民俗、生态地理等原因,地域广袤、情况复杂、差别各异的农村存在千头万绪的社会问题,共同富裕一直是普通民众追求的朴素表达与理想状态。国家乱始于农村,农村稳则国家兴宁,这几乎是19世纪以来发展中国家政治发展的普遍规律。中国共产党成立后,把共同富裕作为其矢志不渝的初心使命与从不懈怠的价值追求,通过厘清乡村困境、累积治理经验,深化对共同富裕的认识而不断赋予其新的内涵,为重构乡村社会秩序、实现乡村治理现代化提供支持,努力让全体人民群众能够过上幸福富足美好的生活。

就共同富裕内涵来说,可从政治、经济和社会三个层面加以理解。从政治内涵上看,马克思主义为实现人人平等、没有剥削压迫的共产主义社会而不懈奋斗,这是中国共产党一以贯之的政治主张和价值取向。这一严密的历史逻辑充分体现了共同富裕是坚持以人民为中心的,是全体人民的富裕,不是少数人的富裕[1]。从经济内涵上看,共同富裕意味着社会生产力发展程度达到富裕水平时,国家与社会处于高效有序稳定,城乡区域发展更加均衡协调,所有人民群众收入分配合理公正,在社会中都可以共同分享物质财富与精神财富。从社会内涵看,进入共同富裕社会后,社会保障制度十分健全完善,绝大多数民众拥有稳定的就业岗位,收入水平、消费能力总体很高,社会人口流动迁徙逐渐减少,人们过上全面自由幸福的生活。新时代共同富裕的内涵集中体现在效率与公平统一、物质富裕和精神富有统一、高质量发展目标和实现过程统一、平衡性协调性包容性统一[2]。

以乡村振兴推进农村农民共同富裕,这是亟待解决的时代命题,最艰巨、最繁重的任务仍在农村[3]。目前,乡村振兴和共同富裕相关研究文献已比较丰富,但同时关注乡村振兴与共同富裕的研究并不多见。总体上看,大多研究主要从宏观政策、抽象意义上强调两者连接性,在具体行动层面的研究还是缺失。其中,多数研究偏重共同富裕、乡村振兴相关理论阐释、政策解读与发展趋势的描述。鲜有在结合高质量发展理念系统探讨研究全面推进乡村振兴中促进农民农村共同富裕这一新课题。为此,本文通过系统分析乡村振兴中促进农民农村共同富裕的逻辑维度,以浙江省玉环市干江镇实践为例,总结高质量推进乡村共同富裕的路径,为共同富裕的乡村重构与农村治理贡献省域范例。

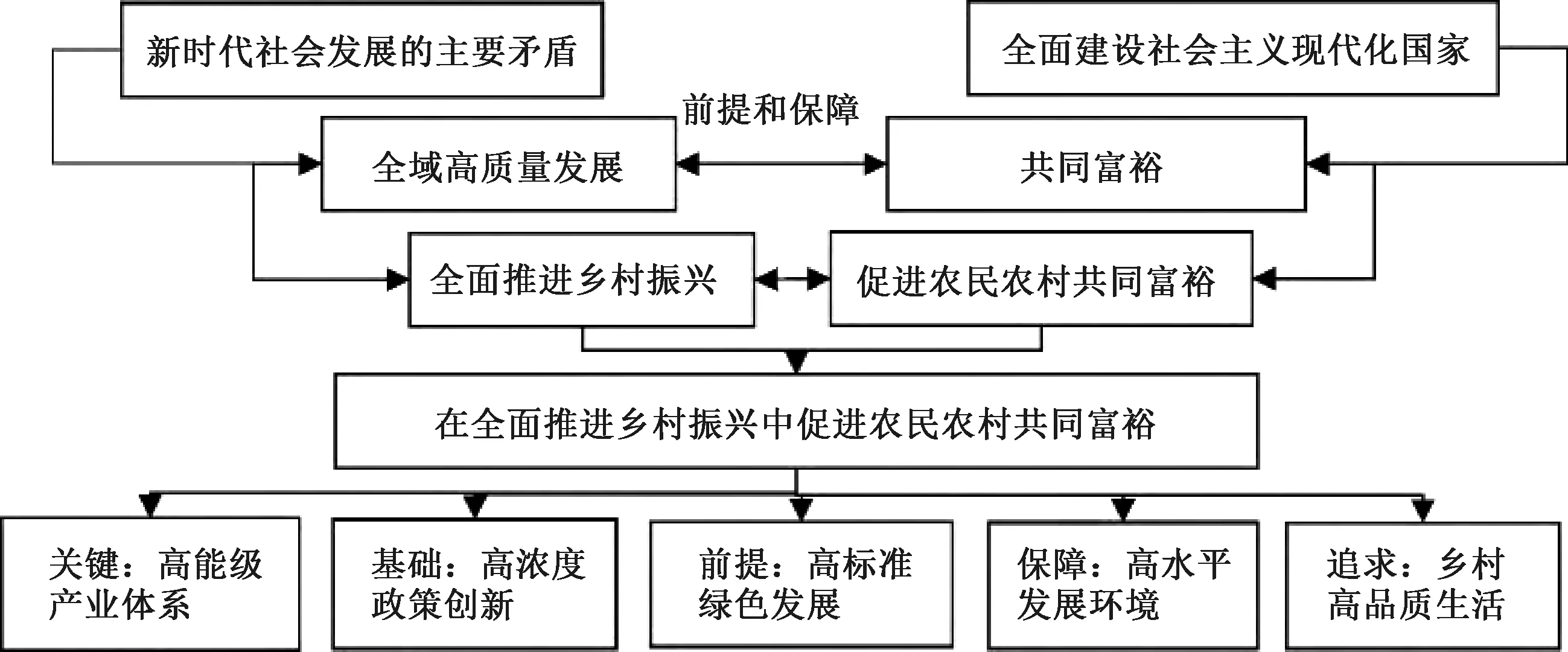

1 系统理解促进农民农村共同富裕的逻辑维度

乡村是一个历史的、动态的概念,作为人类活动的空间载体,是有别于城市、城镇而以农业生产为主要经济基础、人们生活基本相似的聚居地[4]。对中国这样一个后现代化国家而言,改革开放以来特别是取消农业税后,市场化与民主化的浪潮席卷乡村社会,悄然地改变了乡村治理秩序,尤其在经济发达的浙江农村表现更为明显。党的十九届五中全会宣布我国全面小康社会已建成,开始迈进共同富裕建设时代。审视新发展阶段的乡村社会,我们发现不断缩小差距、实现农民农村共同富裕是实施乡村振兴战略的政策取向。因此,有必要系统理解促进农民农村共同富裕的逻辑维度(图1)。

图1 农民农村共同富裕的逻辑维度

1.1 高能级产业体系是促进农民农村共同富裕的关键

发展高能量型工业是有机结合供给、需求、资源配置、消费等相关环节,促进农民的共同致富,真正地保证和改进生活,建设具有竞争性和亲民性的乡村高能级产业体系,为农民持续增加收入创造了强有力的支持。以农村功能和特色产能为依托,加快科技创新、金融保险、人力资本和智能网络等高端生产要素的整合。在保证全国粮食和重要农业产品稳定性的基础上,优化发展乡村经济,加速农业生产要素向高质、高值、高效转化,深入整合农村传统产业与新兴产业,不断培育新动能、发展新经济、营造新生态,深度促进农村产业融合。要进一步提高农业产业的质量、效率和效益,逐步与高层次产业相结合,不断形成集约化利用、集群化布局、生态友好型产业体系,从而达到城乡分割、增加劳动力、增加农民收入、增加集体收入的目的,促进农村环境与产业系统的和谐发展[5]。

1.2 高浓度政策创新是促进农民农村共同富裕的基础

借力农村综合改革推进乡村治理实践,把中央宏观治理政策和地区自身特点相结合,因地制宜,因时制宜,重构适应本区域农村的社会治理模式,充分发挥党组织及政府的领导力,推动村民积极参与治理工作。要将乡村社会化被动管理转变为主动出击,积极探索机制体制、治理结构、治理模式、治理方式等方面的创新,实现各个群体的合作互动[6]。要把重点放在构建新时期工农城乡关系上,进一步把握推进城市和农村发展的阶段性特点。要围绕乡村发展理念、政策支撑,优化配置乡村发展资源,扩大乡村发展空间,不断提高农村体系发展的总体效率。聚焦农村集体产权制度、农业经营制度、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等领域改革,加强农业产业与农村治理相协调,主动抓准、抓牢农村经济社会发展的关键领域和薄弱环节,攻坚克难、改出实效。

1.3 高标准绿色发展是促进农民农村共同富裕的前提

绿色是乡村发展最美丽的基础,优化生态环境能实现农民和农村共同繁荣,而推动高水平的绿色发展则旨在提升利用土地、能源和资源等要素。新时期农村建设低碳环保、清洁高效的发展体制,本质上是推动要素效率、产业形态、生态质量的变化。从基础设施建设、基础能力建设、规划政策引导、市场机制创新、健全绿色生态管理体制等方面,推动农村生态文明建设、绿色发展精准施策水平不断提升[7]。具体表现为优化农村功能分区、强化绿色科技示范推广,不断深化农村人居环境整治、推进农村污染防治,促进农村立体发展。提升农村发展资源,特别是自然资源的集约化使用,建设具有生态健康、产业促进、功能复合等多维度的农村生态系统,建设产村融合宜居宜业模式,不断在环境变革中因地制宜,挖掘自身特色,丰富和提升产业潜力,在绿色发展中促进共同富裕。

1.4 高水平发展环境是促进农民农村共同富裕的保障

要实现高品质发展,必须充分利用市场对资源的决定性作用,全面搞活各种不同市场经济主体。着力推动农村整体发展,形成短时间内依靠项目、中长期依靠政策、长远依靠生态的发展局面[8]。培育发展好农村高层次生态环境,做到效率与公平相统一,坚持以人为核心的发展理念,扭转传统由上而下的社会管理模式,政府各部门要增强自我管理能力和服务意识,能够承担起相应的管理责任,深化改革,加强对其服务职能的倾斜。积极加大宣传力度,让村民全面理性认识政府服务职能,充分调动各种力量积极性,充分发挥各自职能优势。推动农村社会发展的各种资源和创新要素的自由流通,充分发挥农村居民的潜在能力,增强农村社会经济运行效能。实现更大资本价值释放和提高农业生产能力的目标,逐渐在农村中形成要素因环境而聚、农民因环境而富、村庄因环境而立的良性发展循环新路子[9]。

1.5 高品质乡村生活是促进农民农村共同富裕的追求

农村高质量的生活离不开良好的社会安全制度、健全的公共服务系统、便利的基础设施建设、美丽的居住环境等方面。推动农村地区实现共同繁荣,持续营造高质量的乡村生活,必须正视目前社会、文化、民生等方面发展不均衡、不完善的问题,同时要深入推进自治、德治、法治,以人民需要为根本,推动社会各方面的多元化发展。要完善农村公共服务体系建设,健全农村社会治理制度,推动农村社会全流程民主,注重农村文化的灌输与渗透,营造崇尚科学、敬畏法律、劳动光荣的发展环境,构建以党建带动共建共治共享乡村治理新格局,有效夯筑高品质生活发展动力,持续改善农村居民充分就业基础上的生活质量。实现更高层次的公共服务、社会保障、社会管理,不断提升村民获得感,持续建设美好家园、幸福乡村,使农民农村共同富裕在广大乡村现实生活中得以更加充分展示[10]。

2 玉环市干江镇的创新实践

浙江省玉环市干江镇位于楚门半岛最南端,东濒东海,西临漩门湾,由于地理位置较偏,特色产业薄弱,一度全镇19个行政村中经济薄弱村占9个,村集体收入平均不足5万元。近年来,该镇依托山海资源优势,创新“村集体+村民、村集体+村集体、村集体+专业公司”等三种股权结构模式,推动村民变“股民”、村庄变景区、资源变资产的“三变”改革。2020年,全镇村集体经济收入达到2 190万元,15个行政村均实现村集体收入10万以上和经营性收入10万元以上。2021年,全镇村集体经济总收入、村集体经济经营性年收入分别达到2 150万元、1 443万元,村均集体经济年收入达147万元。2021年,该模式入选台州共同富裕36法典型案例、浙江省首批农业农村领域共同富裕典型案例、首批文旅助力共同富裕最佳实践案例,被央视新闻联播以117秒时长单条重点报道。2022年7月6日,中共浙江省委书记袁家军来到玉环市干江镇上栈头村考察调研,听取共同富裕“干江模式”。

2.1 实行“股份化”改革创新,让穷渔村端上“金饭碗”

一是实行村民股份众筹,以“4951”助民富。实施“村集体51%+ 村民49%”的股份众筹制,村民按照自愿自由、户籍准入和合理认购的原则入股,组建有政策支持、有优质项目、有经营优势的集体经济发展联合体。试点的上栈头村建成了浙江全省首座滨海玻璃吊桥等项目,3 a多实现创收超3 800万元,累计享受分红600万元、股份回报率达58%,带动该村150余名60岁以上老人月增收2 000元以上。二是实行村企股份合作,以“X+3%”助村强。在股份众筹基础上,实施“工商资本投资+村集体每年3%分红合作机制”,引入社会资本、专业团队开展精品民宿等项目运营管理,村集体每年按营业额的3%获取分红,实现村集体经济与社会资本的双赢。如引进总投资2亿元的炮台“大有开元一然村”康养旅居综合体项目,该项目集乡村创意创业产业园、康养别院及精品商业为一体,致力打造长三角高端康养度假目的地,建成后预计盘活闲置农房141幢 300余间,推动村集体年均增收130多万元,增加就业岗位1 000余个,年吸引旅游游客10万余人次。三是实行村村股份联营, 以“4060”助镇兴。镇级牵头建立“悦来干江”文旅发展集团,按照“镇级40%+15个村累计60%”原则开展全镇域众筹,统筹布局跨村项目,实行各村特色化经营、全镇“一盘棋”振兴。抢抓专项债政策机遇,谋划总投资6.19亿元,涵盖海底火山温泉、露营基地、冰雪世界等在内的全域共富建设项目,建成后预计创造就业岗位2 000个,促进300余低收入农户增收,村集体收入大幅增长。

2.2 强化“造血式”改革实践,让共富路更加“可持续”

一是构建滚动开发机制。创新股权结构和红利使用方式,项目利润提取65%按户分红、35%滚动投入再建设,保障乡村旅游项目滚动可持续发展。二是实施领富结对工程。将共富项目纳入村党支部书记责任清单,实施头雁帮带、党员联系户制度,由党员和村干部与低收入农户结对,帮助有意参股但无力出资者垫资入股,分红时优先归还垫资本金,低收入农户享有股权和后续红利。现有293名党员结对联系3 000余农户,累计带动8 000余人次参与分红。三是强化金融服务支撑。联合市农商银行设立1.5亿元创富信贷基金,为共富项目提供融资及配套金融专属利率服务。创新“低收入入股”服务机制,重点针对低收入群体,提供年利率2.16%的低息贷款,为村民创富强化活水之源。四是打造文化润富高地。按照以文促旅、以旅彰文的理念,围绕“悦来干江”品牌和越剧文化、红色文化元素, 推动乡村旅游从资源驱动向文化创新驱动转变。目前,已打造出“4951先行地”、红色文化教育地、越剧文化发源地、鼓词文化传承地和制盐文化溯源地等红色旅游基地,并串点连线,推出“文化润富”观览专线。

2.3 迭代数字化改革应用,让小村庄拥有“大智慧”

一是全域镇情实时掌握。建成数智干江信息平台,打造多场景、多业务协同的数字干江全景图,实时呈现分析15个行政村的规划、服务、治理等运行状况,实现镇域治理“一屏掌控”、数据动态共享。构建数据仓9个,集成数据项42个,记录数据17余万条。二是政务下沉实时派单。开发数智驾驶舱,构建车辆监测、人员掌握、智慧票务等12个应用场景,融合“管理通”“村情通”“一码通”,让群众办事少跑甚至不跑。比如在“魅力干江”应用中,通过“一机游”微信小程序实现智慧停车、电子票务、疫情防控等应用场景一网通办。三是景区管理实时预警。开发乡村微网格治理系统,在4个景区村庄设立旅游义警工作站,实时监控景区周界防护情况,确保发生事件时实现点对点推送、一键通知村网格量和旅游义警来解决事务,智安景区创建成效明显,系统运行以来矛盾化解率达到100%。

3 创新启示

扎实推进共同富裕问题是直接关系全国人民共同过上幸福生活的“国之大者”,在全面推进乡村振兴中促进农民农村共同富裕,关乎的是补齐短板与筑高底板问题,不会一蹴而就,更不能齐头并进,在新时代要坚持以农民为本、以农村为基、以改革为动力,为实现持续的共同富裕,推进乡村一体化高品质发展提供经验启示。

3.1 “集体+村民”众筹,变村民为股民,打造村民利益共同体,必须坚持党建统领

2018 年起,干江镇上栈头村率先成立股份经济合作社,注册成立村集体旅游发展公司,以“村集体51%+村民49%”股权分配比例筹措资金,解决项目上马难题,并通过年度股权收益分红,实现村集体和村民共同创收。同时,创新股权结构和治理方式,将项目利润提取65%按户分红、35%再次投入,实现农村旅游项目滚动可持续发展,增加农民股金收入。目前上栈头景区门票收入已达3 000余万元,村民累计享受分红600万元、股份回报率达55%。“干江模式”的核心就是“集体+”,就是确保党组织占决定性地位。同时,在开展集体众筹、发动村民融资时,要考虑村民实际承受能力,科学设定认购台阶,并通过发挥党建带动作用,建立红色引领、结对帮扶机制,千方百计帮助困难群众入股、分红。比如,干江镇坪坑村将该村荷塘主题项目众筹金额分为1 000元、2 000元、3 000元三档,由党员和村干部与低收入农户结对,帮低收入农户筹资入股,分红时优先归还村干部本金,并让低收入农户享有后续红利,成功帮助全村低收入农户脱贫。

3.2 “集体+集体”众筹,变村庄为景区,打造片区发展强联盟,必须尊重群众意愿

在推进众筹集资、发动村民参与乡村旅游项目建设过程中,要通过建立完善“共同经营、收益分红”机制,将村民利益与集资建设项目收益紧密捆绑,使村民成为“利益相关者”,避免以往社会资本“单兵突进”、与民争利的现象。如上栈头村的成功正是通过将村民变为股民,让村民从以往乡村旅游建设的旁观者变成抱团发展者,极大减少了征地、迁坟等项目建设推进中的阻力,同时优化了旅游环境,提升了市场口碑。在上栈头村的示范带动下,滨海景观带沿线村因势利导成立炮台、上栈头、下栈头等8个村“红星湾”党建联盟,构建“多村联建、股份均分”的片区旅游发展联盟。在联盟协调下,布局个性项目、谋划跨村项目,如炮台村、上栈头村等各自发展特色旅游项目,并由下礁门村承担旅游节点功能,同时不断布局攀爬车、玻璃滑道、滨海绿道等项目,将滨海景观带沿线联盟村串联,共享项目资源、游客资源和业态资源,实现联盟村由“各自为战”向“抱团发展”转变。

3.3 “集体+公司”众筹,变资源为资产,打造增收创收新途径,必须符合经济规律

疫情防控常态化背景下,出境游基本停摆、出省旅游不便,广大群众特别是城市居民出于安全考虑,压抑了各自的旅游需求,但内心对旅游的向往并未减弱,使得邻近的乡村旅游景区成为其出行目的地。因此在乡村振兴旅游项目谋划过程中,在注意公共卫生安全前提下,除了“无中生有”建设新生项目外,要注重就地取材,利用村集体、村民自有特色资源,打造具有特色乡愁乡味的旅游项目。为破解部分村集体项目开发、运营能力不足,市场化专业化程度不高的问题,在前两种众筹模式成功的基础上,创新引入工商资本,建立“集体+公司”众筹投资模式,以市场化运作迅速带动旅游项目建设,提升项目投资体量。同时,依托全域土地综合整治、全国农村集体产权制度改革试点等工作载体,开展宅基地流转、土地承包经营权流转,盘活农村存量建设用地资源,打造精品民宿等项目,实现产权资源变现。比如,社会资本投资建设的三悦里文化旅游综合开发项目,通过开发党群院落、民宿集群等业态,打造集文化活动、青创基地等元素于一身的综合性旅游聚集区,村集体每年可获得当年营业额3%的分红。有为的政府不是大包大揽去干预农民具体的经营行为和生产行为,而是优化制度供给、政策供给、服务供给,把不该管的“放”给市场,推动有效市场的形成与完善,激发乡村发展的内在动力以产生乘数效应。上栈头村在最初谋划项目时,镇村两级干部一起前往7个省份考察项目,并结合上栈头村山海资源优势,决定建设玻璃吊桥。干江镇也通过成立乡村振兴专项基金、实施“四好”农村路、美丽乡村建设等措施,为上栈头景区的顺利运营提供了良好的外部环境。最终,玻璃吊桥一经推出,就成为了当地的网红景点,经济效益和社会效益十分显著。