塔里木盆地中下侏罗统砂岩型铀矿成矿条件分析

2022-10-09刘念秦明宽郭强许强肖菁杨烨孙红林

刘念,秦明宽,郭强,许强,肖菁,杨烨,孙红林

(1.核工业北京地质研究院 中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;2.新疆大学 地质与矿业工程学院,新疆 乌鲁木齐 830017)

塔里木盆地是我国最大的中新生代内陆沉积盆地,面积达56×104km2,为我国北方大中型沉积盆地总面积的1/4。目前,塔里木盆地已在中下侏罗统、下白垩统和上新统发现了萨瓦布齐、巴什布拉克和日达里克铀矿床以及塔里克、布雅等十余个铀矿点,但是与北方其他沉积盆地相比,其砂岩型铀矿勘查程度还很低,找矿潜力较大[1-2]。前人通过铀成矿主控因素的总结,分别建立了“三期五阶段的构造-铀成矿模式”和“构造控矿成矿模式”等[1,3-4]。塔里木盆地早中侏罗世为温暖潮湿的古气候条件[5-7],形成了一套重要的富含有机质的沉积建造[5,7],具有形成砂岩型铀矿床的潜力,也是塔里木盆地砂岩型铀矿找矿突破的一个重要目标。本文以塔里木盆地中下侏罗统为研究对象,从铀源、构造、建造以及油气还原和后生氧化条件等方面进行综合分析,并在此基础上,探讨了下一步找矿方向,为盆地中下侏罗统砂岩型铀矿勘查决策提供理论依据。

1 区域地质概况

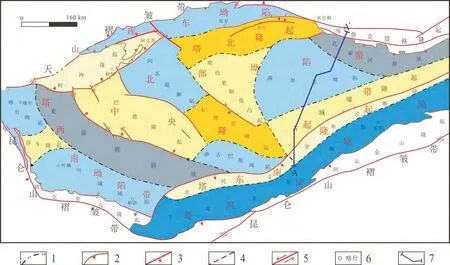

塔里木盆地被天山山脉、昆仑山脉和阿尔金山脉所围陷,是我国最大的内陆盆地。盆地内构造单元隆起与坳陷相间,总体上呈现为“三隆四坳”的构造格局,从盆地北部至南部依次为库车坳陷、塔北隆起、北部坳陷带(包括阿瓦提断陷、顺托果勒低凸起、满加尔坳陷和孔雀河斜坡)、中央隆起带(包括巴楚隆起、卡塔克隆起和古城墟隆起)、塔西南坳陷带(包括喀什凹陷、麦盖提斜坡、莎车隆起和叶城坳陷)、塔东南隆起以及塔东南坳陷(图1)。在长期的地质历史发展过程中,盆地主要受周围造山带构造演化作用和基底地质背景的影响。盆地古生代以来经历了“南华纪-震旦纪初始裂解”、“寒武纪-奥陶纪洋盆形成、俯冲消减”、“志留纪-泥盆纪俯冲碰撞”、“石炭纪-二叠纪碰撞造山”以及“中新生代陆内演化”5 个构造演化阶段[8-10]。盆地中新生代地层较为发育,从下至上包括三叠系、侏罗系、白垩系、古近系、新近系和第四系。目前,在中新生代各地层中均有油气或油气显示发现,石油探明储量主要在台盆区的古生界,天然气的探明储量主要在山前的中新生界[6,8]。已发现的砂岩型铀矿床(点)主要赋存在中下侏罗统、下白垩统和上新统,其中塔里木盆地在早中侏罗世处于构造拉张环境,以温暖湿润的亚热带古气候为主[5];而晚侏罗世之后整个盆地古气候逐渐变为干旱炎热气候[5,11]。

图1 塔里木盆地构造单元区划图(据文献[12]修改)Fig.1 Structural units map of the Tarim Basin(modified after reference[12])

2 中下侏罗统基本特征

塔里木盆地侏罗系主要分布在盆地北部、东南部和西南部地区,由下至上可分为下侏罗统、中侏罗统和上侏罗统。侏罗系的组命名在盆地不同地区有所差异,其中在塔里木盆地北部地区(塔北地区)由下至上依次为阿合组、阳霞组、克孜勒努尔组、恰克马克组、齐古组和喀拉扎组;而在塔西南和塔东南地区由下至上依次为莎里塔什组、康苏组、杨叶组、塔尔尕组和库孜贡苏组(图2)。中下侏罗统主要分布在盆地北部、东北部至东南部的边缘地带,具体分布在库车坳陷、塔北隆起、孔雀河斜坡、满加尔坳陷、塔东南坳陷以及塔西南坳陷带(图3)。其中,库车坳陷的中下侏罗统厚度最大,最厚可达1 200 m;孔雀河斜坡中下侏罗统普遍发育,具有由西北向东南逐渐变厚的趋势,最厚可达1 000 m;塔东南坳陷中下侏罗统厚度有所减小,厚度为0~600 m;塔北隆起、满加尔坳陷和塔西南坳陷带有少量的中下侏罗统分布,厚度总体都小于100 m(图3)。侏罗系整体上为一套陆相含煤沉积,中下侏罗统以河流-湖沼相沉积为主,是塔里木盆地的主要成煤期,也是盆地重要的产铀层位[1,4]。总体上,中下侏罗统岩性由灰色砾岩、含砾砂岩、砂岩和泥质粉砂岩构成,含有煤层和碳化植物碎屑等,发育交错和平行层理[4,13]。目前已发现的铀矿床(点)和铀矿化主要在赋存在中下侏罗统含有机质砂岩,为古层间氧化型铀矿[1,4,13]。

图2 塔里木盆地侏罗系综合柱状图Fig.2 Comprehensive stratigraphic column of the Jurassic in Tarim Basin

图3 塔里木盆地中下侏罗统地层厚度等值线图Fig.3 Isopach map of strata thickness of the Middle and Lower Jurassic in Tarim Basin

3 铀成矿条件分析

3.1 铀源

塔里木盆地的周缘山体具有优越的外部铀源条件,能够为盆地砂岩型铀成矿提供丰富的铀物质。前人研究表明,蚀源区存在5 个富铀地质体(表1)[3-4,14-15]。古元古界片岩铀含量较高,其能谱测量和样品分析结果分别为6.3×10-6和7.0×10-6;海西晚期花岗岩分布广泛,面积可达600 km2,样品分析铀含量可达13.0×10-6;海西中期花岗岩能谱测量和样品分析铀含量分别为5.8×10-6和2.8×10-6;下二叠统中酸性火山岩、凝灰岩在盆地西北部发育,能谱测量和样品分析铀含量分别为5.0×10-6和2.7×10-6;南天山发育的下寒武统碳硅泥岩铀含量很高,样品分析铀含量可达61.2×10-6。另外,盆地的周缘山体发生了晚侏罗世—早白垩世、晚白垩世—中新世和中新世—上新世3期构造隆升[10,16],后期持续性构造隆升有利于蚀源区富铀地质体剥蚀、风化,进而利于铀元素源源不断被淋滤出来。研究区富铀地质体的Th/U 和活性铀含量也可证明这一点,富铀地质体的Th/U 和活性铀含量分别为3.3~5.6 和-2.3×10-6~-0.1×10-6,表明蚀源区 铀源岩中的铀元素发生了不同程度的淋滤和铀活化运移,可作为中新生界丰富的铀源。

表1 塔里木盆地蚀源区岩石铀含量统计表(据文献[3,14]修改)Table 1 Statistics on uranium content of rocks in the source area of Tarim Basin (modified after reference [3,14])

3.2 构造

通过20 条盆地骨干地震剖面和86 口钻孔分层数据,编绘了塔里木盆地中下侏罗统底界海拔等值线图(图4)。塔里木盆地中下侏罗统底界在盆地北部的库车坳陷和东南部的塔东南坳陷埋深较大,其底界海拔分别为-2 000~-9 000 m和-5 000~-10 000 m。在塔北隆起和孔雀河斜坡海拔相对较高,其中在塔北隆起呈现“东高西低”的构造形态,海拔为-500~-4 000 m;在孔雀河斜坡呈现“两凸夹一凹”的构造形态,凸起区普遍海拔高于-3 000 m,而凹陷区海拔为-4 000~-5 000 m(图4)。孔雀河斜坡为南天山构造带的前缘带与满加尔坳陷之间的斜坡带,整体上斜坡呈西南倾向,坡度较缓[17]。库车坳陷中下侏罗统发育一系列北东东走向的逆冲的大断裂,在平面上成排分布;塔北隆起中下侏罗统发育一系列平行分布的北东走向断裂以及一些零星分布的近南北向断裂;而孔雀河斜坡中下侏罗统发育北西和北北东向展布的两组断裂,断裂规模较小但数量多;塔东南坳陷发育一系列北东走向断层,自山前带向盆地内逆冲,长度约40~100 km[18-19]。部分北东东和北西向断裂沟通了下伏烃源岩、油气藏和地表水[20-21],为深部还原性流体的渗出和地表含铀含氧水的渗入提供了有利的构造条件。

图4 塔里木盆地中下侏罗统底界海拔等值线图Fig.4 The elevation contour map of the Middle and Lower Jurassic bottom in Tarim Basin

塔里木盆地中新生代以来经历了多期的构造运动,海西晚期南天山洋的闭合导致塔里木盆地东部地区发生区域性整体抬升,古生界遭受长期的风化剥蚀,仅在满加尔坳陷有较完整的保留,孔雀河斜坡的雏形形成(图5)。早侏罗世,塔里木盆地处于区域伸展构造环境,整个盆地中东部地区处于整体沉降阶段,该时期为温暖潮湿气候,沉积了湖泊-辫状河三角洲平原及河流沼泽相建造[5,11]。中侏罗世,塔里木盆地中东部地区处于湖泛环境,沉积范围进一步扩大,主要沉积了一套河流-三角洲相砂泥岩含煤建造[6,11]。晚侏罗世,整个塔里木盆地处于挤压构造环境,古气候逐渐变为干旱炎热气候,沉积了一套红杂色砂泥岩沉积建造[5,11],此时,逆冲断层活动强度较小,地层收缩量小(图5)。白垩纪,塔里木盆地东部地区延续了侏罗纪的构造格局,晚白垩世的构造挤压导致逆冲断层活动,斜坡区处于缓慢抬升阶段(图5)。喜马拉雅期以来,受印度-欧亚板块碰撞远程效应的影响,北部天山和南部昆仑山、阿尔金山发生强烈的造山运动[22],在盆缘区形成了前陆盆地,而斜坡区处于抬升阶段(图5)。塔里木盆地及其周缘山系在晚侏罗世以来发生持续性的构造抬升,经历了晚侏罗世—早白垩世、晚白垩世—中新世和中新世—上新世3 期重要的构造隆升事件[10,16]。构造隆起期盆缘地层遭受隆升剥蚀,形成区域性不整合和构造天窗,有利于含铀含氧流体的持续性渗入和后生氧化带的发育。目前已发现的萨瓦布齐铀矿床、塔里克铀矿点均处于塔里木盆地北缘强活化区构造强度相对弱的区域,盆缘后期持续性隆升形成了不同规模的后生氧化带[3-4]。因此,晚侏罗世以来中下侏罗统分布区内持续性隆升的区域为氧化带的发育和砂岩型铀矿的成矿富集奠定了良好的条件。

图5 塔里木盆地东部地区构造演化过程(剖面位置见图1)(据文献[23]修改)Fig.5 The process of tectonic evolution in the eastern Tarim Basin(section location in Fig.1)(modified after reference[23])

3.3 建造

塔里木盆地中下侏罗统整体上为一套陆相含煤沉积,以河流-湖沼相沉积为主。其中,下侏罗统阿合组(莎里塔什组)以辫状河三角洲、含煤沼泽、泛滥平原和湖相沉积为主,该沉积期物源供给充足,以辫状河道相灰色、灰白色含砾粗砂岩、粗砂岩、中砂岩沉积充填为主(图6a、b),夹沼泽、泛滥平原相暗色泥岩、碳质泥岩和煤层,该套沉积厚度稳定,一般为120~200 m;阳霞组(康苏组)以辫状河三角洲、含煤沼泽、泛滥平原和滨浅湖相沉积为主,岩性主要为灰色砂岩、灰色泥质粉砂岩以及深灰、灰黑色粉砂质泥岩、泥岩及煤线(层)组成的多个正向韵律层(图6c),泥岩、粉砂岩厚度较薄,砂地比约为0.4~0.6,砂岩中见较多炭屑团块和沥青脉(图6d),发育板状交错层理、楔状交错层理(图6e);克孜勒努尔组(杨叶组)以河流-辫状河三角洲以及滨浅湖相沉积为主,岩性为灰色中砂岩、细砂岩与灰色泥岩薄互层,砂地比约为0.3~0.5,单层砂体薄,砂岩中发育板状和楔状交错层理,富含炭屑团块(图6f);恰克马克组(塔尔尕组)以河流、滨湖相沉积为主,岩性主要为粉砂质泥岩、含砾泥岩为主,夹薄层棕褐色泥质细砂岩。笔者以优势相为主导编绘了中下侏罗统沉积相平面图(图7),从图中可看出中下侏罗统主体为辫状河三角洲、辫状河和滨浅湖相沉积体系。北部库车坳陷和塔北隆起中下侏罗统沉积相带呈近东西向展布,其中,库车坳陷中下侏罗统主要发育辫状河、辫状河三角洲和滨浅湖相,而塔北隆起主要发育冲积扇和辫状河沉积相;孔雀河斜坡中下侏罗统沉积相带呈西北-东南向展布,从盆地边缘至中心依次发育辫状河三角洲、滨浅湖和半深湖相;而塔东南坳陷中下侏罗统沉积相带呈北东-南西向展布,从盆地边缘至中心依次发育冲积扇、辫状河和辫状河三角洲相。总体上,早中侏罗世,在盆地边缘的缓倾部位发育辫状河、辫状河三角洲沉积相,向盆地中心发育滨浅湖、半深湖相,整体上呈现“粗-细-粗”的地层结构,多套砂泥岩互层,是研究区砂岩型铀矿赋存的理想空间。目前已发现的萨瓦布齐铀矿床、塔里克铀矿点沉积建造均为中下侏罗统辫状河、辫状河三角洲沉积相,岩性为细砾岩、含砾砂岩、砂岩与泥质粉砂岩、泥岩及煤线组成多个正向韵律层,形成了结构稳定的泥(煤)-砂-泥(煤)地层,有利于含氧含铀水的渗入和铀的沉淀[2-4]。

图6 塔里木盆地中下侏罗统地层特征Fig.6 Stratigraphic features of the Middle and Lower Jurassic in Tarim Basin

图7 塔里木盆地中下侏罗统沉积相图Fig.7 Sedimentary facies of the Middle and Lower Jurassic in Tarim Basin

3.4 油气还原和后生氧化

塔里木盆地是一个富油气的盆地,油气主要富集在塔北隆起、中央隆起带、库车坳陷以及塔西南坳陷带[24-25]。盆地主要发育古生界、三叠系和侏罗系3 套优质烃源岩,这3 套烃源岩含有不同的有机质类型,有机质丰度和成熟度均较高,是盆缘区油气富集的重要物质基础[26]。油气成藏期次研究结果表明,产油区油气藏主要经历了早白垩世末期、中新世和上新世—今3 期油气充注过程[27-29]。特别是中新世以来,塔里木盆地周缘山体强烈隆升,前陆盆地快速沉降导致烃源岩快速埋藏生烃。另外,后期活化断裂快速活动,导致油气沿活动断裂快速运移或逸散[21,30],能够为中下侏罗统铀成矿提供有利的还原条件。野外观察发现,塔里木盆地北部喀拉苏河地段下侏罗统阿合组砂砾岩中发育大量的沥青脉,托克逊煤矿地段中侏罗统克孜勒努尔组中也发现了大量的油砂,油砂呈棕黄色染有大量黑色油斑,显示该砂岩先发生次生氧化作用,后发生油气还原作用。

另外,中新生代构造演化分析表明,塔里木盆地中新生代以来经历了晚侏罗世—早白垩世、晚白垩世—中新世和中新世—上新世3 期重要的构造隆升事件[10,16]。晚侏罗世—早白垩世的构造隆升事件使得中下侏罗统含矿建造抬升剥蚀裸露到地表,形成了区域不整合面,来自蚀源区及地表的含氧含铀水进入到含矿建造砂岩中,发生不同规模的潜水氧化和层间氧化作用[31]。后两期的构造隆升事件使得盆缘地层不同程度地暴露在地表,含铀含氧水由盆缘裸露的透水层不断进入到含矿建造砂体中。目前,在塔里木盆地中下侏罗统发现了不同规模的层间氧化带(图8),库车坳陷中侏罗统克孜勒努尔组的层间氧化带在地表出露东西长约10 km,南北宽约300 m。氧化主要发育在中细砂岩、粗砂岩中,氧化砂岩疏松,见灰色质残留,表现为层间氧化特征(图8a、b、c),黄色氧化砂岩中发育赤铁矿化和褐铁矿化(图8d)。吐格尔明褶皱带克孜勒努尔组6层砂体均发育层间氧化带,走向控制长度约20 km,发育宽度推测为8~9 km,氧化砂体厚度一般在7~28 m 之间。层间氧化带砂体呈浅紫、浅褐红、褐黄、浅黄和黄白色,砂体的顶、底板均发育较稳定的泥质岩隔水层。砂体中见浸染状、斑点状褐铁矿化[2]。

图8 塔里木盆地中下侏罗统克孜勒努尔组氧化带发育特征Fig.8 Photo of outcrops showing the oxidation in Kezilenuer Formation of the Middle and Lower Jurassic in Tarim Basin

综上所述,塔里木盆地中下侏罗统具有良好的油气还原和后生氧化条件。下伏多套优质烃源岩生成的油气发生了多期次的运移和逸散,进入到了上部的中下侏罗统储集砂体。而早白垩世晚期以来,来自蚀源区及地表的含氧含铀水也由盆缘裸露的透水层不断进入到含矿建造砂体中。这些渗出-渗入流体在接触部位形成氧化-还原地球化学障,从而有利于层间氧化带型铀矿化的发育。

4 找矿方向探讨

通过塔里木盆地中下侏罗统底界面海拔等值线图可以看出,中下侏罗统底界埋深较大,塔北隆起东部和孔雀河斜坡西部、东部埋深可达海拔-1 500 m 以浅(图4),但塔北隆起东部中下侏罗统较薄,往往小于200 m(图3)。因此,孔雀河斜坡西部和东部具有较广泛的可探空间。孔雀河斜坡在北西方向与塔北隆起相邻,南西向靠近满加尔坳陷,东临库鲁克塔格隆起,为连接库鲁克塔格隆起与北部坳陷带的过渡斜坡带。由于受库鲁克塔格隆起构造抬升和多期构造运动的影响,孔雀河斜坡长期为南西倾向的构造斜坡,面积约2.44×104km2,坡度平缓,具备了层间氧化带砂岩型铀矿形成的有利构造环境(图9)。斜坡带主要发育北西和北北东向两组断裂,这些断裂不同程度地沟通了下伏烃源岩层系和下古生界油气藏,使油气向上发生运移和逸散[32-33]。孔雀河斜坡的铀源和物源主要来自于库鲁克塔格隆起,该隆起广泛出露新元古代时期的酸性岩浆岩和古元古界变质岩系[34],且经历了早侏罗世晚期、晚侏罗世—早白垩世、晚白垩世早期和新生代晚期持续性隆升[35],使富铀地质体后期遭受持续性风化剥蚀淋滤进入斜坡带,为地层铀的预富集和后期再富集提供优越的外部铀源条件。

图9 孔雀河斜坡中下侏罗统铀成矿条件分析图(据文献[20]修改)Fig.9.Section model for the uranium mineralization conditions of the Middle and Lower Jurassic in the Kongquehe slope(modified after reference[20])

另外,孔雀河斜坡西部和东部中下侏罗统主要为辫状河三角洲沉积相(图7),岩性由灰色砾岩、含砾砂岩、砂岩和泥质粉砂岩构成,含有煤层和植物碎屑等。砂岩结构、成分成熟度较高,分选中等[11],泥(煤)-砂-泥(煤)地层结构稳定,为后期含氧含铀水渗入及铀沉淀提供了场所。同时,中下侏罗统含矿建造形成后的古气候主要为干旱炎热环境[5-6],有利于含氧含铀地下水和层间氧化带型铀矿的形成。构造演化分析认为,塔里木盆地东部地区及其周缘山系在晚侏罗世—早白垩世发生区域性构造抬升,使中下侏罗统含矿建造抬升剥蚀裸露到地表(图9a),来自蚀源区及地表的含氧含铀水进而到含矿建造砂岩中,发生不同程度的潜水氧化和层间氧化作用(图9a)。同时强烈的构造运动导致区域上沟通古生界烃源岩的断裂活动,伴随了大规模油气运移,油气聚集到古生界储层并逸散至侏罗系(图9a),提高了中下侏罗统的还原性。晚白垩世以来,区域性挤压作用相对较弱,盆缘地层处于缓慢抬升阶段,造成孔雀河斜坡处于持续缓慢的掀斜阶段(图9b),有利于含氧含铀水长时间渗入中下侏罗统形成层间氧化带。另外,晚期的构造运动特别是中新世以来,烃源岩快速成熟生烃[20]。后期活化断裂导致油气沿活动断裂快速运移或逸散[20],进入孔雀河斜坡中下侏罗统砂岩。中下侏罗统砂岩储层含有大量沥青,且沥青的生物标志化合物显示油气曾遭受了破坏,表明中下侏罗统具有较强的还原性,有利于中下侏罗统铀的富集与保存。基于上述铀成矿条件分析,孔雀河斜坡西部和东部中下侏罗统是塔里木盆地侏罗系砂岩型铀矿找矿的有利方向。

5 结论

1)盆地周缘造山带发育古元古界变质岩系、海西中期和晚期花岗岩、下二叠统火山岩以及下寒武统碳硅泥岩等富铀地质体,这些富铀地质体后期遭受持续性风化剥蚀淋滤进入盆地,为中下侏罗统铀的预富集和后期再富集提供优越的外部铀源条件。

2)塔里木盆地中下侏罗统底界埋深往往较大,可探空间集中在孔雀河斜坡,且白垩纪以来的持续性掀斜为砂岩型铀矿氧化带的发育和成矿富集奠定了良好的构造条件。

3)盆地边缘的缓倾部位中下侏罗统以辫状河、辫状河三角洲沉积相为主,靠盆地中心以滨浅湖、沼泽相为主,整体上呈现“粗-细-粗”的地层结构,出现多套砂泥岩互层现象,是塔里木盆地砂岩型铀矿赋存的理想空间。

4)多期的油气逸散、含氧含铀水渗入以及后期构造活动的耦合,为中下侏罗统砂岩型铀矿提供了良好的油气还原和后生氧化条件。

5)孔雀河斜坡西部和东部具有埋深较浅、有利的沉积相带、后期持续缓慢的掀斜以及多期油气流体还原和后生氧化的特征,为塔里木盆地侏罗系砂岩型铀矿找矿的有利方向。