紧扣课程标准 聚焦核心素养

——2021年安徽中考物理压轴题赏析

2022-10-08张亮

张 亮

(安徽省阜阳市第十八中学,安徽 阜阳 236000)

1 引言

2021年安徽省中考物理压轴题是关于杠杆模型建构的问题,涉及较多的物理概念和规律,题目紧扣课程标准,深入考查学生的核心素养,对教师的教学与学生的复习备考有重要的指导意义。

2 原题呈现

研究物理问题时,常需要突出研究对象的主要因素,忽略次要因素,将其简化为物理模型。

(1)如图1甲所示,一质量分布均匀的杠杆,忽略厚度和宽度,长度不可忽略,用细线将它从中点悬起,能在水平位置平衡。将它绕悬点在竖直面内缓慢转过一定角度后释放(图1乙),为研究其能否平衡,可将它看成等长的两部分,请在图1乙中画出这两部分各自所受重力的示意图和力臂,并用杠杆平衡条件证明杠杆在该位置仍能平衡;

(2)如图1丙所示,一质量分布均匀的长方形木板,忽略厚度,长度和宽度不可忽略,用细线将它从AB边的中点悬起,能在水平位置平衡。将它绕悬点在竖直面内缓慢转过一定角度后释放(图1丁),木板在该位置能否平衡?写出你的判断依据。

图1

3 参考解答

以下解析摘自安徽省教育招生考试院印制的《2021年安徽省初中学业水平考试试题、参考答案及评分标准》。

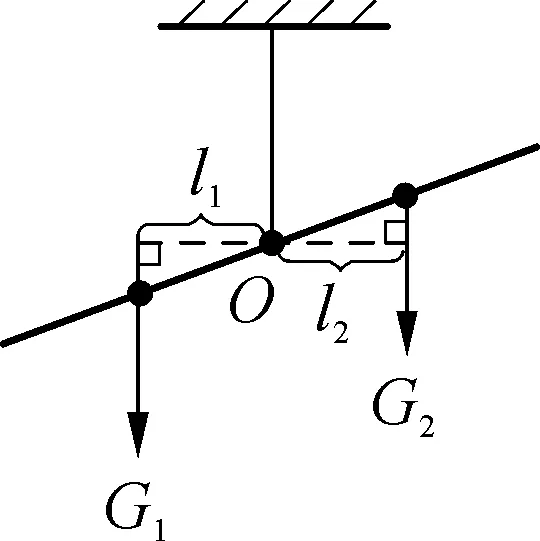

(1)杠杆两部分各自所受重力的示意图和力臂如图2所示。设杠杆长度为L,所受重力为G,杠杆转过角度为θ。由图2可知:l1=l2=0.25Lcosθ,又G1=G2=0.5G,故G1l1=G2l2,杠杆在该位置仍能平衡。

图2

(2)把木板看成左右相同的两部分,各自所受重力和力臂如图3所示,设木板所受重力为G,由图可知:G1=G2=0.5G,l1 图3 另解:木板转过一定角度后释放,其受力情况如图4所示,可知木板受到的拉力F和重力G不在一条直线上,不满足二力平衡的条件,所以木板在该位置不能平衡。 图4 对某区14110份答卷进行分析时,发现该题平均得分为1.88分,学生在以下方面存在误区。 在第(1)问的解答中将重力的作用点画在杠杆两端,且竖直向下;画重力的力臂时从杠杆两端向悬线画垂线,而不是从杠杆中心位置沿重力作用线画垂线;有的将重力方向画成垂直于杠杆,有的将重力的作用点画在杠杆中心上;除重力外还画了其他的力等等。在第(2)问的解答中将木板沿悬线分割,将两个重心分别画在对角线的交点上。 有相当多的学生在画图之后,对照图示首先写出杠杆的平衡条件:F1l1=F2l2,然后再写出力的关系和力臂的关系,顺序颠倒。 学生中最典型的错误是将木板左右平均分割,重力分别作用于A、B点,从A、B中点沿重力作用线画垂线,并当作力臂(图5),由图5分析得出:G1=G2,l1=l2,G1l1=G2l2,从而判断木板在该位置可以平衡。 图5 有的考生认为重力分别作用于C、D点,画出对应的力臂,由G1 图6 有的考生将木板沿悬线竖直分割成两个梯形,但是将每个梯形的对角线交点当作各自的重心,得出结论:G1 图7 本题考查内容对应于《义务教育物理课程标准(2011年版)》的以下三级主题:“通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力”“用示意图描述力。会测量力的大小。知道二力平衡条件”“探究并了解杠杆的平衡条件”,还考查了学生必做实验:“探究杠杆的平衡条件”。[1]题目中给出了构建杠杆模型的思路和方法:对于均匀的杆,忽略其厚度和宽度;对于均匀规则的板,忽略其厚度。相对于常规杠杆平衡条件的应用,比如计算力的大小、力臂的大小等,本题简化了运算,但是对考生的思维能力要求更高,下面从核心素养视角进行评析。 物理观念是从物理学视角形成的关于物质、运动和相互作用、能量等内容的总体认识,是物理概念和规律等在头脑中的提炼与升华,是从物理学视角解释自然现象和解决实际问题的基础。[2]试题中涉及“运动和相互作用”观念下的重力、重心、二力平衡、杠杆、力臂等概念,人教版教材中写道:“对于整个物体,重力作用的表现就好像它作用在一个点上,这个点叫作物体的重心……粗细均匀的直棒的重心在它的中点”,并且教材还配有示意图。[3]将一根均匀直棒等分割成两段,每一段的重心都在其中点。如果让学生画一根均匀木棒的重力示意图,出错率很低。而在本题中,为什么有很多考生将重心画在杠杆的两端呢?究其原因,一是对重心概念只是“知道”,但不会应用;二是受试题配图的影响。题目中将杠杆从中间吊起后,悬点并非真的将杠杆一分为二,而是“可将它看成等长的两部分”,因图上没有标出两部分的中点,部分考生只能凭感觉,认为重力作用于杠杆的两端。 科学思维是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式;是建构物理模型的抽象概括过程;是分析综合、推理论证等方法在科学领域的具体运用;是基于事实证据和科学推理对不同信息、观点和结论进行质疑和批判,予以检验和修正,进而提出创造性见解的品格与能力。[2]本题全面考查了科学思维中的模型建构、科学推理与科学论证等要素。 本题中由“杆”构建出“线”及由“板”构建出“面”都是典型的模型建构。第(1)问中的证明要求有严密的推理过程。但是部分考生正确画图后,直接写出力臂相等。还有的考生逻辑顺序颠倒,先写出杠杆平衡条件,再写力的关系及力臂的关系。第(2)问要求判断木板能否在倾斜位置平衡,具有开放性。除了参考答案提供的解法外,还有两种方法:(1)可以用“整体法”,把板看成一个整体,找到其重心,依据二力平衡的条件或杠杆平衡条件进行判断;(2)运用“分割法”,把木板一分为二,可以沿竖直线分割,标出左右两边的重力和力臂。也可以二等分分割,标出相应的重力及对应的力臂,写出力的关系和力臂的关系,最后应用杠杆的平衡条件进行判断。阅卷中发现相当多的学生由于思维定势,受第(1)问的影响,标错了重心与力臂,从而得出错误的结论,或者出现解答过程有错误、但结论正确的情况。 科学探究是指基于观察和实验提出物理问题、形成猜想与假设、设计实验与制订方案、获取与处理信息、基于证据得出结论并作出解释,以及对科学探究过程和结果进行交流、评估、反思的能力。[2]本题考查的是“基于证据得出结论并作出解释”的能力。按照评分标准,只要考生作出正确判断,即可得1分。有部分考生用了大量篇幅证明出木板在倾斜位置可以平衡,徒劳无功。如果变换一个思路,轻轻捏住试卷纸(草稿纸、答题卡、塑料垫板)等较宽的物体的长边中点,使其自然下垂,再将其一端下压,撤去外力后就可观察其能否平衡,得出正确的结论,接下来再思考其理论依据。学生之所以没有想到用实验进行探究,显然是因为平时实验做得少,导致实验意识薄弱。只有平时有了大量的实践、思考与积淀,在关键时候才能随时随地开展探究活动,而不拘泥于场地和器材。 2021年安徽中考物理压轴题全面考查了学生的理解能力、推理能力、分析综合能力、运用数学工具解决物理问题的能力以及实验能力。解题过程中渗透了等效替代、模型建构、科学探究等方法。命题做到了紧扣课程标准,聚集核心素养,融严密的推理论证与适度的发散思维于一题,对物理教学有重要的启示作用。 物理基础知识主要是概念和规律等,课程标准中将行为动词“理解”界定为“解释、理解、计算”,具体来说,学生的理解不是“听懂”“记住”“说出”,而是看自己能否在一个具体的问题情境中进行正确的解释与表达,在具体的问题情境中才能看出学生是否真的理解了相关知识。在物理教学中,一般是在探究活动中建构概念,总结规律。“记住”仅仅是最基础的一环,在核心素养导向下的学业水平考试中,多数体现为知识的应用,而应用的前提就是理解。比如本题中如果问:杠杆受到的重力方向如何?这就属于“记住”的知识。而要求学生画出重力的示意图,仅仅记住“重心”和“竖直向下”是不够的,还要知道这个力作用于杆的哪个位置,为什么要这样画,其背后隐含的就是“等效替代”方法。“力臂”概念是初中物理教学的一个难点,经验丰富的教师都会在引入力臂概念的环节上下功夫,通过实验引导学生思考引入“支点到力的作用线的距离”的必要性,接着总结画力臂的基本步骤,最后再挑选不同类型的问题进行适当的巩固,按照以上思路即可化解这一教学难点。 思维能力是智力的核心,因为各种智力活动都需要围绕思维活动来进行,同时受到思维能力的制约。一个人所拥有的知识经验是他思考问题、解决问题的基础。没有知识经验,就无从谈起抽象与概括、判断与推理、分析与综合等思维能力,思维就难以发挥作用。在日常教学中教师可通过设置问题、有效启发、实践应用和成功体验等途径,培养学生良好的思维习惯和深入思考问题的能力,久而久之,学生的思维能力会得到有效提升,比如本题中建构物理模型就是一种思维能力,落实在解题中,就体现在画图的规范性、推理的逻辑性与严密性、判断的科学性等方面。有的学生因判断杆可以在倾斜位置平衡,同样也得出板可在倾斜位置平衡的结论,问题就在于学生缺乏动态想象这种思维能力,没有意识到板倾斜之后其整体重心偏离了竖直线。 在本题的解答过程中,如果学生有较强的实验意识,在考场上可用相关物品寻找第(2)问的答案,从而避免错析、错判。从阅卷情况看,有相当一部分基础好的学生费了大量时间进行理论推导,得出了错误结论。心理学家皮亚杰说过:“儿童的思维是从动作开始的,切断了动作与思维之间的联系,思维就得不到发展。”有动作才更易引发思考,出现了问题才能激发解决问题的欲望与潜能,教材中安排了大量的“想想做做”,目的正在于此。物理学以实验为基础,大量的实践与探究是激起学生学习兴趣、提高教学质量的基础。在初中物理学习中,除了一些定量测量的工具,许多实验器材可从生活中获得,器材不在高、大、上,能直观、简便、形象地解决问题的物品就是最好的器材。物理学家麦克斯韦说过:一项实验,器材越简单,越生活化,学生就越想透彻地获得实验中所隐藏的奥秘。教师长年累月地开发生活资源做实验,必定会对学生有潜移默化的影响,学生的实验意识与能力才能逐步提升,从而在关键的时候能够轻松化解疑难问题。[4]

4 答题分析

4.1 重力方向及力臂的画法

4.2 杠杆平衡的论证

4.3 木板在倾斜位置能否平衡的论证

5 试题评析

5.1 物理观念

5.2 科学思维

5.3 科学探究

6 教学启示

6.1 淡化机械记忆,强化理解应用

6.2 设置问题层次,培养思维能力

6.3 开发生活资源,优化物理实验