基于深度学习理论的高中物理教学设计

——以“弹力”教学为例

2022-10-08叶春张岚

叶 春 张 岚

(浙江省宁波市慈溪中学,浙江 宁波 315300)

1 引言

深度学习最早源于美国学者Ference Marton和Roger Soljo的相关研究,在他们的论文《学习的本质区别:结果和过程》中,就浅层学习提出了一个相对概念——深度学习,并就两者进行了深入的论述。上海师范大学黎加厚教授将深度学习定义为:“在理解学习的基础上,学习者能够批判性地学习新的思想和事实,并将它们融入原有的认知结构中,做出决策和解决问题的学习。”该定义对深度学习的特征作了较为深刻的描述,因此得到了广大国内研究者的关注。

《普通高中物理课程标准(2017年版)》在课程基本理念中指出:“高中物理课程通过创设学生积极参与、乐于探究、善于实验、勤于思考的学习情境,培养和发展学生的自主学习能力。通过多样化的教学方式,利用现代信息技术,引导学生理解物理学的本质,整体认识自然界,形成科学思维习惯,增强科学探究能力和解决实际问题的能力。”深度学习核心特征是:理解与判断、联系与构建、迁移与应用,符合新课程所倡导的理念。在教学中教师要改变以往课堂上“教师讲,学生听”的单一教学方式,运用多种教学形式挖掘教学内容的深度,提升学生的思维品质,提高他们的核心素养。笔者以“弹力”教学为例,基于深度学习理论探讨高中物理教学的设计策略。

2 教材分析

“弹力”是力学部分的重要内容之一,通过前面的学习,学生已经基本理解了力的概念。本节课中弹力的概念、弹力有无的判断、弹力的方向是教学的重点,掌握好弹力知识是受力分析的基础,人教版教材编写的思路如图1。

图1

通过解构教学内容,可以为学生设置3个学习任务:(1)认识形变;(2)分析、归纳出弹力方向;(3)探究弹力大小。教师围绕3个学习任务,创设情境,设置问题,通过问题驱动,引导学生积极参与、体验成功、深度学习。

3 基于深度学习理论的弹力教学设计

3.1 创设问题情境,促进概念认知

根据学生的认知特点,在物理概念教学中首先应帮助学生根据相关的现象形成表象性认识,再引导他们分析概括。

(1)形变的教学设计

教师活动:展示生活中多种与弹力相关的视频或实验。播放跳板跳水、拉弓射箭、蹦极视频,现场演示将拉力器拉开,引导学生思考各个现象中出现明显形变的物体是什么?是什么导致了明显形变?

学生活动:通过观察、思考,得出结论:视频和演示实验中的跳板、弓弩、绳索、弹簧都发生了明显的形变,都是因为外力作用产生的结果。

设计意图:高一学生的物理学习有一定基础,学生从日常生活中已积累了一些零散的、朴素的经验,但缺乏严谨的、准确的物理表达。这就需要在教学过程中让学生来总结表述物理现象,分析生活中出现弹力的情境,认识弹力存在的普遍性以及对弹力问题进行探究的必要性。

提出问题:生活中弹力现象很普遍,那么弹力产生的条件是什么?

(2)形变类型的教学设计

教师活动:教师提供弹簧、直尺、海绵、纸团、橡皮泥等,让学生利用以上物体感受弹力的作用,观察产生的现象。在分组实验中,学生利用手头的实验器材,探索在外力作用下产生形变的各种现象,进而发现弹簧、塑料直尺、海绵这3个物体在外力作用下会产生形变,但撤去外力后又会恢复原状,而纸团、橡皮泥这两个物体在外力作用下也会产生形变,但撤去外力后物体不会恢复原状。

设计意图:通过学生动手实验,让学生体验在外力的作用下,物体产生形变,形变又有弹性形变和非弹性形变之分。

提出问题:有力作用在物体上是否都一定能产生形变?

(3)弹力产生条件的教学设计

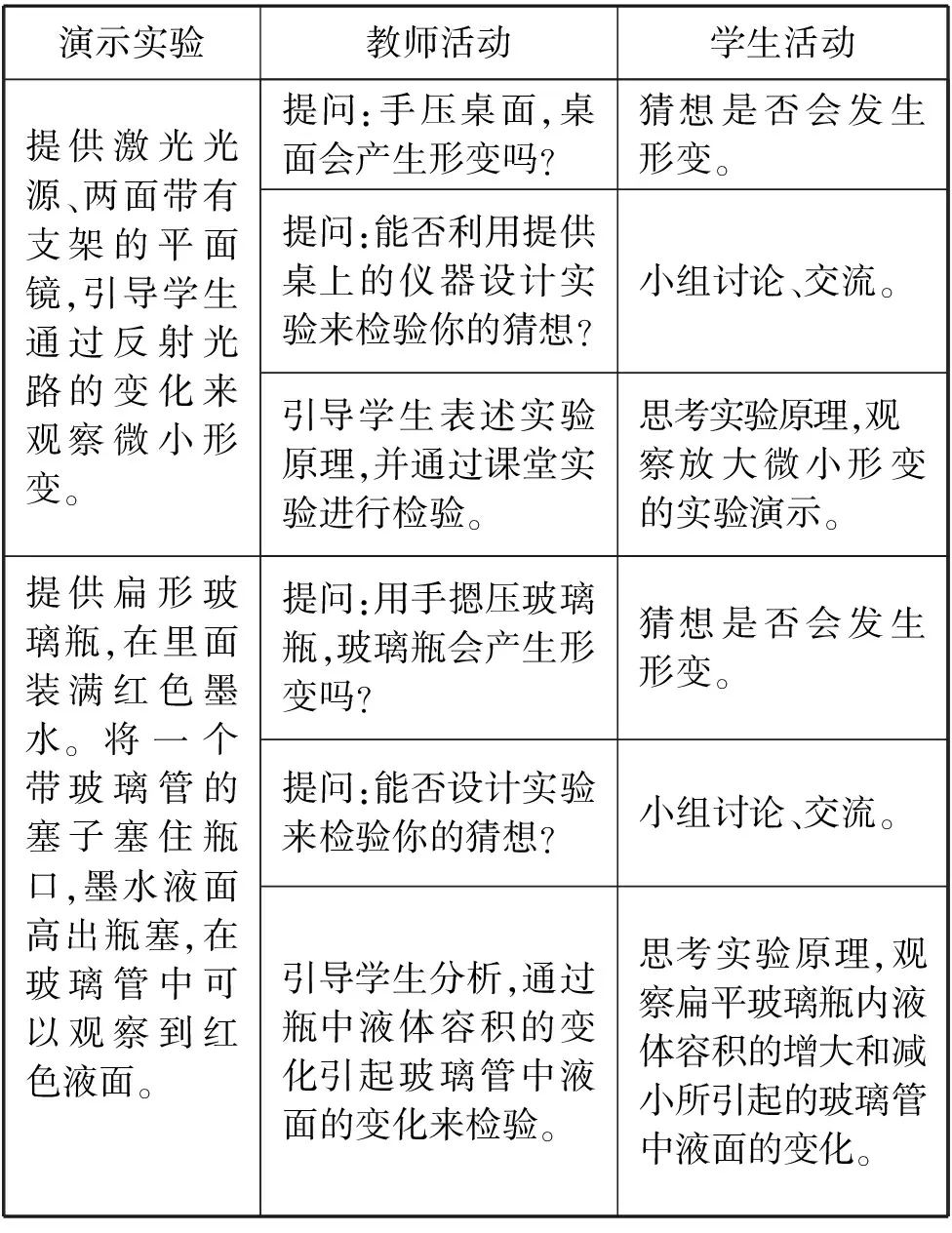

教师用手压桌面和挤压玻璃瓶,演示微小形变(图2、图3),教学活动设计如表1。

表1

图2

设计意图:通过师生合作探究,利用微小形变放大实验,深入认识外力作用下物体的微小形变,弹性形变是弹力产生的必要条件。

物理实验不仅可用来验证定理或定律,更重要的是可通过实验促进学生掌握科学实验的方法。教学中要突出教养性目标、教育性目标和发展性目标,教养性目标是:“上完一节课,教给了学生什么”,教育性目标是“通过这节课,向学生渗透了什么”,发展性目标就是“假如学生把这一节课的知识忘记了,还剩下什么”。从教学目标出发,在演示微小形变后使学生习得微小量放大的方法。

教师活动:再次演示拉开弹簧、弹簧试图恢复原状的过程,演示折弯直尺、直尺试图恢复原状的过程,引导学生结合这两个过程,利用实验仪器,感受弹力,并试着给弹力下定义。

学生活动:利用桌上的实验仪器,感受弹力,并试着给出弹力的定义。

教师活动:引导学生完善回答,总结出弹力产生的条件:相互接触并挤压、发生弹性形变。

3.2 解构典型模型,形成物理观念

物理观念的形成需要以知识为基础,但知识的积累不一定会带来观念的发展,物理观念的形成需要学生在学习过程中对知识进行提炼、升华,为了确定弹力的方向,可以通过对原有模型的进一步解构来达成教学目标。

(1)重现情景,解构模型

在物理教学中教师要在学生原有知识的基础上,挖掘相关物理现象中蕴含的本质,尝试运用物理方法,建构新的认识。

学生在初中已经学习了支持力、压力和拉力,接下来通过对两个典型模型的分析来进一步认识弹力方向的特征。

教学活动一:将一块有机玻璃片的两端支起来,构成一个简易的桥梁模型。将一只装满水的气球放到板面上。引导学生观察在装满水的气球放置前后,有机玻璃板和气球的变化情况,并填写表2。

表2

教学活动二:将一根弹簧竖直悬挂,下端挂一个装满水的气球,引导学生观察悬挂气球前后,弹簧和气球的形变情况,并填写表3。

表3

(2)对比归纳,拓展认识

引导学生对比两组实验中物体所受外力的方向和恢复形变的方向,归纳出弹力方向的表象特征,即物体所受弹力的方向一定指向物体恢复原状的方向。

(3)合理深化,形成观念

深度学习的本质特征就是学习者的原有经验系统发生质性生长。学生通过分析两组实验,得出物体受力平衡时弹力方向的规律,那么当物体运动状态改变时,弹力方向又会呈现怎样的特征呢?

教师演示塑料直尺弹射乒乓球实验,折弯直尺,释放后直尺与乒乓球接触,并将乒乓球弹射出去,利用手机拍摄这一实验过程,通过慢镜头回放,可以清晰地看到乒乓球受到弹力作用后运动的方向与直尺的接触面垂直。综合上述实验结果,可以得到弹力产生的一个重要条件就是需要接触,施力物体所受弹力的方向是它恢复原状的的方向,并且弹力方向与接触面垂直。

精心设计实验,慢放视频,引导学生研究实验过程,一方面提高了课堂容量,提高了实验的可操作性,增强了演示实验的可视性。另一方面使学生接受实验的熏陶,努力使教师精细化的实验设计、科学的分析推理,成为学生学习的范本。

3.3 设计课堂活动,进行科学探究

苏霍姆林斯基说过:“人的内心里有一种根深蒂固的需求——总感觉到自己是发现者、探究者。”让学生经历探究活动,发现问题并解决问题,自主建构知识,提高科学思维能力,通过理论与实验探究,能让学生真正理解现象背后的规律。

教师提问:要研究清楚一个力需要明确“三要素”:大小、方向、作用点。弹力的作用点很明显在两物体的接触面上,那弹力的大小和哪些因素有关呢?

学生猜想:和形变量有关。

(1)探究弹力大小与形变量大小的关系

教师活动:引导学生利用钩码、直尺、铁架台等实验器材,设计实验来验证自己的猜想。

学生活动:设计实验,并进行实验探究,完成数据的记录和处理、分析。

教师活动:请学生展示探究过程(有意识地设计弹簧和橡皮筋两类实验),并根据学生的展示,进一步总结:弹力大小与形变量有关,对于一般材料的物体弹力和形变量的关系比较复杂,但对于弹簧,弹力大小和伸长量或压缩量成正比,给出胡克定律的表达式。

(2)探究影响弹簧劲度系数的因素

教师活动:要求学生探究两根不同弹簧的弹力与形变量的关系。

学生活动:实验探究,完成数据的记录和处理、分析。

师生总结:对于同一根弹簧,弹力与形变量成正比;对于不同的弹簧,施加相同的外力,弹簧的形变量不同。弹簧的弹力F=kx中的k反映了弹簧本身的属性,称为劲度系数。生活中常说有的弹簧“硬”,有的弹簧“软”,指的就是它们的劲度系数不同。弹簧的劲度系数跟弹簧丝的粗细、材料,弹簧的直径、长度、绕法等因素有关。

设计意图:学生通过对比实验,观察分析不同弹簧的弹力与形变量的关系,发现不同弹簧的弹力和形变的关系式相同,比例系数不同,比例系数是弹簧的劲度系数。

4 结语

活动和体验是学生深度学习的重要特征,它强调学生为活动主体,让学习真正发生。教师要真正确立学生在教学中的主体地位,设计能让学生全身心沉浸其中的学习活动,通过多样化教学设计,促使学生开展深度学习,发展科学思维能力,形成物理观念。在进行物理知识教学的同时,通过优化教学过程,让学生像科学家那样发现物理规律,从中体验和学习科学思维方法,拓宽思维的深度和广度,把打开思维宝库的金钥匙交给学生,使学生学会学习。