基于任务驱动的初中物理深度学习

——以“力 弹力”教学为例

2022-10-08李伟

李 伟

(1.江苏省南京市江北新区玉带实验学校,江苏 南京 210001;)2.南京物理教师成长共同体,江苏 南京 210011)

学生的学习过程是思维能力提升的过程,如果教学中没有学生思维的积极投入,学生只是被动接受知识,这种灌输、填鸭式的教学培养出来的学生思维具有极强的惰性,只知“嗟来食”却不知主动“觅食”。为使学生的思维真正发生、发展,必须遵循学生思维逻辑顺序,即所谓的“链式思维”,它发源于问题,聚焦于推理,显化于过程,这样才能提升学生的核心素养。

初中物理深度学习是在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与,以生活真实情境和物理实验为载体进行探究活动,形成物理观念,运用模型建构与推理论证等思维方法,解决问题,体验成功,在物理学科核心素养方面获得提升,使学生成为具有创新精神和实践能力的学习者。

利用任务驱动,让学生在动手实践中获得体验,在问题解决的过程中层层递进,逐步进阶,自主获取知识,提高思维能力。教学设计要在核心素养理念指导下,做到“引起”“维持”“促进”,真正提升学生的思维能力,其教学流程如图1所示。

图1

1 用好章导图,设计问题链,引入新课

师:请同学们浏览教材的章导图(图2),图中最能引起你关注的是哪几个词?

图2

生1:运动。

生2:物体。

生3:相互作用。

生4:力。

师:宇宙中的天体、地球上的空气、水以及动物和人,乃至微观粒子,它们的运动变化都离不开一种作用,这种作用是什么?就是力(在黑板中央写一个大大的“力”字,聚焦本节课主题)。

设计意图:通过提出开放性问题,把章标题“第八章 力”及节标题等展示给学生,无论学生关注其中的哪几个词,都将给接下来的教学过程带来不同侧重、不同指向的开端,在此基础上自然提出不同的任务来驱动接下来的深度学习。

活动一:同桌之间掰手腕

师:掰手腕时有什么感觉?感受到力的存在了吗?

生:手很酸,费劲。

师:生活中我们常常通过肌肉紧张感知力的存在,大家对力都不陌生,你能否举出更多例子说明力的存在?

学生纷纷发言,说出生活中存在力的实例,教师板书。

人 推 门

手 拉 物体

手 压 桌子

运动员 举 杠铃

脚 踢 球

人 擦 黑板

手 托 课本

锤 砸 石头

狗 咬 球

磁体 吸引 铁

电荷 排斥 电荷

师:同学们对力的例子知道很多,对力有一定的认识。上述这些实例中有哪些共同之处?有哪些不同之处?

生1:左右两边都是人或者动物,也可以是物体。

生2:中间是不同的动词,如推、拉、举、压、托、踢、撞、摩、擦、引、吸、斥、咬、砸……

师:请试着将上述各不相同的动词进行归纳,用什么表述呢?

生:作用。

师:这些动词都表示“作用”,现在你们能表述什么是力吗?

生:力是物体对物体的作用。

接着介绍力的符号(F)、单位(N),用手托起2个鸡蛋的力约为1 N,每组有两只煮熟的鸡蛋,让学生体验1 N的力。

设计意图:通过掰手腕感知力的存在,让学生列举力存在的实例,引导学生归纳得出力的概念,紧接着介绍力的符号和单位,体验1 N力的大小。初中生已有一定生活经验,对新事物充满好奇,探索未知领域的欲望强烈。利用身边的物品现场体验,可使学生认识到生活中处处有物理。

2 真实情境,丰富体验,任务驱动

活动二:拉一拉,压一压

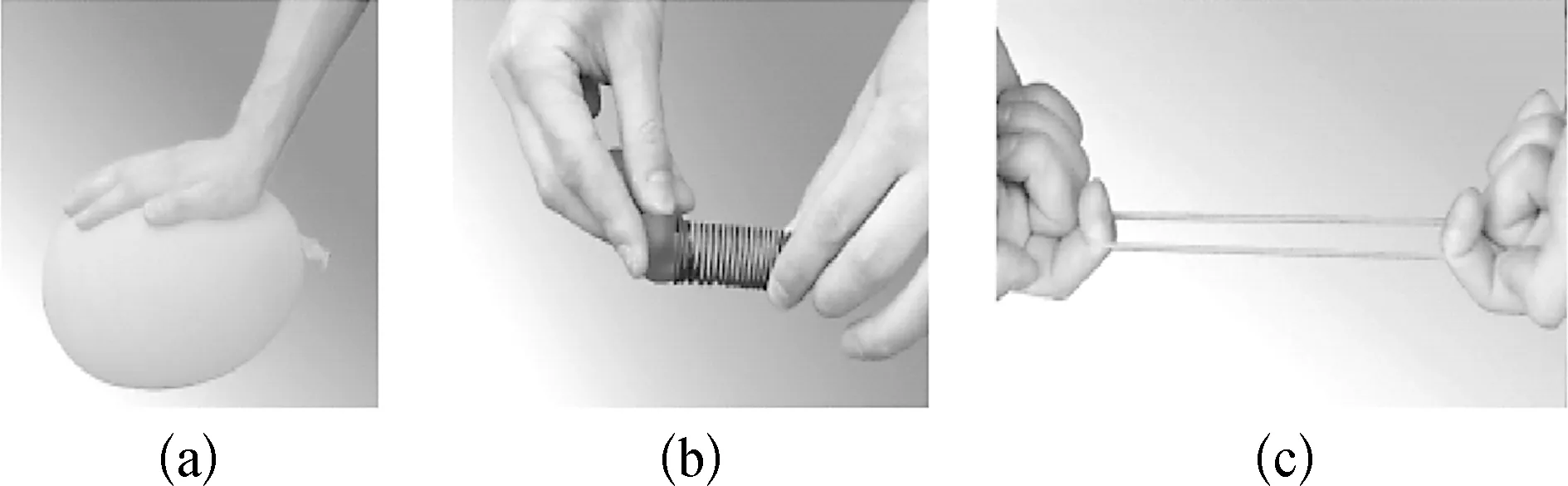

师:请同学们用橡皮筋、弹簧、气球等器材动手操作,改变它们的形状,拉一拉、压一压(图3),使物体发生弹性形变的同时,你的手有什么感觉?

图3

生:感觉受到力的作用。

师:力能使物体发生形变,物体发生形变能不能产生力呢?

生:感觉到橡皮筋对手有拉力,气球对手有压力。

教:谁施加了力?方向如何?

生:橡皮筋、弹簧、气球等对手施加了力,力的方向与这些物体发生形变的方向相反。

教师总结并板书:物理学上把物体由于弹性形变而产生的力叫作弹力。

活动三:比一比,谁的力气大

请力气大的同学上台演示,他费力地将弹簧拉力器拉开,此时老师鼓励该同学将弹簧拉力器拉得更开一些,并追问他此时的感受,这说明了什么?

生1:拉得越长,就越费力,越累。

生2:形变越大,需要的力就越大。

师:这个力就是弹力,有什么特点?

生:弹簧弹性形变越大,弹簧对手的拉力越大。

师:由此可见,物体发生的弹性形变越大,物体产生的弹力也越大。

设计意图:利用身边的物品感知弹性形变,感受弹力的存在,用学生熟悉的弹簧拉力器创设真实物理情境,让学生感受弹力的大小,认识到力能使物体发生弹性形变,发生弹性形变的物体能产生弹力,感知弹力大小与弹性形变大小有关,通过问题引出“探究弹性形变程度与弹力大小关系”的课题。

3 任务引领,进入主题,自主探究

活动四:探究弹簧的伸长量与外力大小关系

师:弹簧的伸长量与外力有什么关系呢?你打算如何探究?需要什么帮助?

生1:我不知道具体力的大小如何表示。

生2:怎么标记?

师:测量就是用公认的标准与被测量的量进行比较,前提是选好公认的标准,如何确定这个标准呢?挂1只50 g钩码,弹簧受到的拉力约为0.5 N。

教师介绍实验的器材(图4),学生2人一组进行实验。

图4

师:怎样标注弹簧伸长量?

学生讨论后回答:可以先不挂任何钩码,这时指针位置标注为0 N,挂一只钩码,标注0.5 N,依次类推。

教师提示:标注时应该确定标准和起始位置,每次都用红色指针所指的位置为标注点,可以将不同颜色的橡皮筋绑在支架上标注相应位置。

学生进行实验,教师巡视指导,大部分学生完成实验后展示。

师:请大家观察你们的作品,标注好的刻度有什么特点?

生:刻度分布比较均匀。

教师:猜想一下弹簧伸长量与外力大小可能有什么关系?

生:弹簧伸长量与外力大小成正比。

师:你们得出这样的结论依据是什么?

学生:弹簧伸长量随着拉力均匀增加而均匀增加。

教师接着演示,6个相同的弹簧以相等间距挂在铁架上,从左到右依次挂上0、1、2、3、4、5只50 g的钩码(图5)。

图5

师:观察图5中弹簧下端红色指针的位置,你能得到什么信息?

生1:所挂钩码只数越多,弹簧的长度就越长。

生2:似乎红色指针在同一倾斜的直线上。

师:如果以最左边弹簧的下端为原点建立坐标轴,x轴代表弹簧所受拉力的大小(图6),y轴可以代表哪个物理量?

图6

生:挂钩码后弹簧的长度减去弹簧的原长就可以得到弹簧的伸长量,竖直方向以原长为起点就代表弹簧的伸长量。

师:继续观察钩码的位置,6个弹簧的下端在排布上有什么规律?弹簧的伸长量与拉力大小可能存在什么关系?将图6旋转90°(图7),弹簧的伸长量与拉力大小可能存在什么关系?

图7

生:二者成正比!因为这个图线是经过原点的直线,是正比例函数图线。

师:弹簧的伸长量与所受外力大小成正比,那么弹簧上能无限地挂钩码吗?理由是什么?

生1:不能,支架不够高,弹簧伸长到一定程度就碰到地面了。

师:你们认可他的观点吗?

生2:我不赞成,可以把支架放高一点,就算支架很高,超过一定范围弹簧就变成铁丝了,不能恢复原来形状了。

师:弹簧发生弹性形变有一个范围叫作弹性限度,超过弹性限度,弹簧就发生范性形变了,所以不能超过弹性限度。那么刚才的结论应该如何修正才能变得更加科学?

生:在弹簧的弹性限度内,弹簧的伸长量与所受外力大小成正比。

设计意图:在探究弹簧的伸长量与外力关系的过程中,通过希沃同屏所拍摄的照片,引导学生猜想伸长量与外力的定量关系,通过描点、绘图,验证学生猜想,体会数形结合方法的重要作用。

4 自制弹簧测力计,在使用中逐步完善,培养创新思维

活动五:自制弹簧测力计

师:前面已经知道用手托起两个鸡蛋的力约为1 N,具体是多大呢?你们能利用所学知识自制一个弹簧测力计来测量托起2个鸡蛋的力到底是多大吗?刚才同学们已经利用手边器材盒里的钩码给弹簧标注刻度了,这样就制成了一个测量力的装置,其主要结构是弹簧,这个装置叫作弹簧测力计。观察你自己制作的弹簧测力计的量程和分度值,用手拉一拉,体验拉力为1 N、3 N时手的感受,再用你自制的弹簧测力计测量两只鸡蛋拉弹簧的力是多少牛顿。

学生分组测量并尝试读数,教师巡视指导,拍照投影在大屏幕上。

师:你们发现了什么?这个力具体是多大?

生:指针并不恰好在刻度线上,无法准确读数。

师:指针位置并不恰好在标线处怎么办?

生:可以将弹簧测力两个刻度之间的间隔均分,提高它的精确度。我们可以进一步将1 N分成10等分,那么分度值就变成了0.1 N。

师:除了这个问题,你们还发现有哪些可以改进的地方?

学生交流讨论后汇报,并针对自制弹簧测力计不足之处提出改进建议。

生1:弹簧没有固定,容易掉下来。

生2:弹簧与支架间有摩擦。

生3:弹簧测力计量程只有3 N,不太实用。

生4:只能测量竖直方向的拉力。

师:请同学们拿出弹簧测力计,对比你们自制的测力计,看看还有什么不同之处?

学生观察实验室中的弹簧测力计构造,与自制弹簧测力对比,对照课本上弹簧测力计的实物图,将每个部件的名称和自制的弹簧测力计进行一一对应。

设计意图:学生利用自制弹簧测力计测量两只鸡蛋拉弹簧的力,不能精确读数,由于实验室中弹簧测力计的分度值更小,能够比较精确地测出两只鸡蛋所受的重力。通过阶梯式任务驱动,激发学生的学习兴趣,促进了学生的全面发展。

5 利用生成性板书进行小结,建构知识网络,提高学生思维

板书设计如图8所示,利用问题引发学生思考,边教边完善思维导图,帮助学生梳理知识,引导学生建立知识网络。在板书设计时留下一些空白,学生在回顾梳理时逐一在黑板上填写。

图8

在初中物理教学中要想让学生思维能力的提升真正落地生根,需要教师在平时的备课中遵循学生的学习逻辑,创设真实情境,层层递进地设计问题串,帮助学生逐步深入学习,实现思维进阶,培养其科学态度与责任,逐步提升他们的核心素养。

本文以弹簧测力计的教学为例,采用任务驱动方式,探究弹簧伸长量与外力关系,从定性到定量,引导学生分析对策,一步步改进、完善装置,最终趋于成熟,体验成功的快乐。此过程中引发的思考与探究必将成为学生自我提高的钥匙,促使他们去打开通往未来的大门。