传统武术难以技击的原因及发展路径

2022-10-07程馨白真程大力

程馨,白真,程大力

(1.宁波大学 体育学院,浙江 宁波 315211;2.华南师范大学 体育科学学院,广东 广州 510006)

“技击”作为武术的本质属性,是武术得以立足的根本。竞技套路运动员“不能打”早已毋庸置疑,传统武术习练者究竟能不能打也受到多方质疑,并且已经有很多事实证明这一点:传统武术打不过拳击,打不过泰拳,打不过各种自由搏击。“传统武术在挖掘和阐发传统文化的时代价值中所获得的认同感与新媒体时代传统武术的本质所遭遇的污名化困境已经形成了鲜明反差”,在百度资讯数据库中对与传统武术相关的社会传播词汇进行统计时发现:“不能打”“花架子”“不行”“假大师”“被击败”“花拳绣腿”“中看不中用”等词出现的频率最高。面对今天的传统武术为何“不能打”的质疑之声,本研究试图从历史选择、文化变迁的角度正面回答此问题,并站在满足人民需求的立场上,从学校教育、竞技运动、军事格斗、群众体育4 个方面为传统武术技击术的发展路径求解。

1 解析传统武术难以技击原因

1.1 传统武术已经严重花法化

武术竞技套路一直饱受诟病,理由是竞技套路是花拳绣腿。不仅竞技套路是花拳绣腿,传统武术也多是花拳绣腿。究其原因,有学者将其归为政府“禁武”行为:自秦朝开始,中国历史上出现的多次“禁武”行为导致民间武术习练者被迫改变原有的武术技法动作结构与表现形式,形成诸如角抵、武术套路等区别于军事格斗的武术,而武术在套路化发展中隐喻了技击(功能)。有学者将其归为套路学习的需求:最初的武术套路实际是围绕某一技击核心而形成,包括核心技法、非核心技法以及练功方法在内的大集合,为使初学者更容易学习和掌握武术技术,找到发力特点,拳师要把动作幅度放大后再进行教学,当学习者掌握技术之后,再根据实战要求,把技术幅度缩小,即拳家所言的“大练小用”;然而,受中国文化“善于将技术性的东西艺术化”特点影响,一些习练者对这种被放大幅度之后的技术津津乐道,从而导致更具艺术表现性的套路产生。“拳打分寸”,动作越小越有效,动作幅度一旦放大,便不实用,不实用也就成了花拳。

花拳无益于实战,只会对实战有害。所以明代戚继光曾对当时出现的花法武艺进行批评:“杀人的勾当,岂是好看的?今之阅者,看武艺但要周旋左右,满片花草,看阵营但要周旋华彩,视为戏局套数”。“戚继光提出的‘既得艺,必试敌,切不可以胜负为愧为奇’的训练原则,就是要将技艺的优劣高低放到‘试’的天平上去加以衡量。后来,他又强调‘先自舞,后比试’的竞技原则,其实就是我们现在所说的‘练打结合’的原则。这正是戚继光的伟大之处,其实质就是要继承和完善传统的武艺竞技方式,用不断增加的体育竞技因素来尽可能多地保存武艺的真义,特别是保存其中所蕴涵丰富的武学精义和体育人文精神”。近当代出现的新武术,像王芗斋的大成拳(意拳)、万籁声的自然门、李小龙的截拳道、孟宪超的峨眉拳,不要套路,唯重实战,也是基于对传统武术花法化的反对。

但是,花法武艺不仅没有完全被赶出去,花拳绣腿非但没有绝迹,反而越来越多出现在武术当中。明清开始形成的拳种流派已然有了套路;进入民国,则有专门的套路比赛,但在习练者那里依然是既练套路也练散打;但到新中国建立,套路和实战完全剥离,独立出来而成为竞技套路。竞技套路运动员只练套路不练散打,也不知套路中每个动作的含义,进而成为纯粹的花拳绣腿。“我曾经把这种主要用于表演的‘武艺’归之于民间武艺体系中的‘流俗派’,现在看来这个结论缺乏具体分析,有一概而论之嫌。其实这种花法武艺的出现,有其历史的原因和必然性,不能一概加以否定”。因为武术套路的产生,可能与保存动作、熟稔动作有关,与巫术崇拜、礼仪仪式有关,同时也与中国文化的泛艺术化、程式化、符号化有关。“武术套路充满了艺术性,是一种表现攻防格斗的艺术”。

舞蹈的艺术怎么和搏击的技术打?虽然演练者拉开架势吐了个门户,摆出或剽悍或勇武或英姿飒爽或恶狠狠的样子,但仅仅是样子,亮亮相、跳跳舞,仅此而已。

1.2 冷兵器时代的远离使习练传统武术者由职业变业余

过去练武术的人当中很多是职业杀手,这些职业杀手一是为财,但更重要的是为保命。

《武经七书·黄石公三略》云:“军无财,士不来;军无赏,士不往。”“香饵之下,必有悬鱼;重赏之下,必有死夫”。从商鞅实行军功爵制,秦国“弃礼仪而上首功”(“上”通“尚”)开始,中国人打仗就没有不靠重金悬赏的。“每颗首级以三十两论之,当先牌枪筅分二十两,砍首兵二两,余兵无分者一两,火兵虽不上阵,本队有功,亦分五钱。每颗本队鸟铳手亦分二两”。杀敌一人割得一个首级,一个鸳鸯阵中,从队长到火兵12 人,共得赏银30 两,每人分多少,是一分也不含糊的。古人打仗,离不开重赏,戚继光当然也须如此。但戚继光的战绩,可能还有一个更重要的原因——督促士兵练武保命,行军打仗,既要取人性命,也要保己性命。到军队当兵,“若不学武艺,是不要性命的獃子”(“獃”同“呆”)。不仅战士,刺客、镖师在冷兵器时代也都是职业杀手。今天的所谓职业是为了赚钱,为钱要投入更多精力和时间去练习,进不了名次一分钱都没有,拿了冠军名利双收。冷兵器时代练传统武术即练杀人术的人往往是职业的,但现在冷兵器时代已经离我们远去,场域的缺失使得练传统武术者由职业转为业余,职业选手和业余选手有天壤之别。

首先,职业选手要经过职业选材。不是人人都有练杀人术和杀人的天赋,戚继光的书中就明确规定戚家军招募士兵的选材标准(详见《纪效新书十八卷本》之《选兵》篇)。选材会淘汰掉大部分人,当然,有自知之明退出,或望而生畏、或知难而退。

其次,职业选手要经过职业训练。职业训练讲究科学方法,先易后难、循序渐进、劳逸结合,训练要达到相当的强度,注重恢复、饮食调配、心理辅导等;点到为止、条件实战和模拟实战之间有天壤之别。天天打与根本没有打,打人与只打沙包和木人,拳拳到肉与点到为止,其技击效果都有着巨大差距。李小龙强调实战,所以他认为武术训练3/4 的时间都应该用来对打训练。

再次,职业选手需经过职业实战。实战的结果是:有天赋、勤奋、功夫高的人留了下来。中国旧时的约架比武、擂台较技,是介于职业竞技和职业杀手之间的技术较量。淘汰机制是成就高手的必须品。选材时被选掉是一种淘汰;训练不适应、不合格退出是一种淘汰;比赛输掉是一种淘汰;战场或决斗被杀掉,于杀人术技术本身而言,是最残酷也最有效的淘汰。

冷兵器时代的远离使传统武术由职业变业余,业余的当然打不过职业的。

1.3 传统武术实战技术受竞技运动规则限制

传统武术和竞技运动不同,传统武术是无限制格斗,多用于战场杀伐、江湖仇杀或街头打斗。竞技运动隶属于体育的范畴,是一种文明的形式,有裁判,讲规则,它不决生死,只分胜负。传统武术一旦进入竞技运动场,其原本不受限制的技术必然就要受到限制,踢裆、插眼、锁喉、反关节之类技术被禁止,传统武术的实战能力必然大大减弱和下降。

例如,《易筋经》是一部武林奇书,为武术、中医、气功、佛教、道教诸多领域所重视。通过服药、运气、导引、按摩、烫洗、捣打等一整套独特、严密和系统的功法修炼,达到“筋膜齐坚”的目的,筋膜坚强,气血充盈,由内壮而外壮,推气运血,从而产生超强的劲力,这就是“易筋”的含义。《易筋经》中称金钟罩、铁布衫、铁菩萨等功者,是论述抗打击能力。这种抗击打能力,在传统武术即杀人术的实战技术里是不可或缺的。习练传统杀人术必须具备这种抗击打功夫,不仅要抗得住别人拳脚的打击,也要抗得住别人棍棒的打击。所以才会有这样的武谚:“千有改,万有改,硬快没有改”,硬,就是易筋经的“金钟罩”“铁布衫”功夫。传统武术作为杀人术,练《易筋经》是必须的,没有这样的击打和抗击打能力,是没有办法去杀人或避免被杀的,但这种实战技术在竞技运动场上却无用武之地。竞技运动场上同等条件竞技的情况下,运动员不必担心有棍棒或刀剑,甚至不能直接用拳头,而是要带上拳套,拳套越厚,对身体的保护越好,拳套带上之后人也就没有必要再练《易筋经》。

1.4 传统武术严重缺乏竞技技术

竞技运动比赛规定的禁击部位,全是传统武术的主要攻击部位。多数时候,打仗、打架是男人的事情,男人身上只有一个内脏器官暴露在人体之外,即睾丸,所以裆部是男性人体的第一要害部位,也是最易遭受攻击的部位。在传统武术里面,用手撩阴,用腿扫裆是常见的攻击技术。

因为裆部易受攻击,所以传统武术就不可能忽略对裆部的防守,传统武术的手就不可能像拳击一样举得那么高,它不止要防上盘,还要防下盘。裆部很难防,靠手防根本防不住,躲闪也防不干净,那么只有夹住蹲下来,而蹲下来之后自然就不稳了,所以要站桩加大下肢力量,这就是传统武术中弓、马、仆、虚出现的真正原因。但是到了竞技运动场上,拳击规定腰部以下禁止攻击,散打不许踢裆。如此一来,弓、马、仆、虚便失去用武之地,由弓、马、仆、虚衍生出的拳的弹抖发力以及步法的单脚移动,也都被束之高阁,可谓牵一发而动全身,整个传统武术的技术体系在竞技擂台上被限制住。

以“防守要害,攻击要害”为目的而构建的传统武术技术体系在竞技场上被限制乃至彻底消失。反过来,以攻防“非要害部位”而创建的现代拳击运动技术体系,纯粹用于竞技运动场的竞技技术在传统武术里面根本找不到。最大的一个例子就是拳击中的直拳,直拳是拳心向下,大致是拳从肩发,肩膀与对手的头部基本持平,这种直拳在传统武术里面没有。这是因为传统武术不可能顾头不顾尾,只要上盘,不要下盘,所以它的手放得要相对低很多(多数时候接近腰部)。例如,传统武术中练马步冲拳时,拳从腰出以顾及下盘。但拳击规定,腰部以下禁止攻击,所以拳击可以顾头不顾尾,都是拳从肩发。千万不要小看拳从肩发,一方面可以对上盘有更好防护;另一方面,两点之间,直线最短,从肩发的直拳到对手头部距离最近,时间最短,防不胜防。所以传统武术上了擂台以后,不管什么门派,和拳击运动员打起来都相当难受且不知所措。

2 传统武术技击术的发展路径

2.1 传统武术在学校教育中的应用

2019 年国务院印发的《体育强国建设纲要》明确指出要大力弘扬中华体育精神,深入挖掘中华体育精神,传承中华传统体育文化。2020 年中共中央办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》也指出要大力推广中华传统体育项目。武术是中国传统文化的一张优秀名片,是我国人民在长期生产、生活和战争实践中凝结而成的具有代表性的文化,体现着中华民族的生命力和创造力。传统武术在古代既是安身立命之本,亦是保家卫国重要手段。在当代,传统武术对于增进学生身心健康、促进校园安全、维护社会稳定和保家卫国等方面同样有着特殊的价值和意义。

我国传统武术从技术操作层面充分保留攻防技击特点并发挥出较强防身自卫功能和健身功能。西洋拳击、散打、跆拳道、空手道、摔跤等现代格斗技术已作为部分学校“自卫防身术”课程的教学内容,但这些远远不够。因为这些项目都是竞技体育规则下的产物,各种杀伤力过大的招法(踢裆、插眼、锁喉、反关节等技术)因为在赛场上禁止使用而被弃若敝帚,在博弈中始终以“得分”为目的进行排兵布阵式的竞争,这与真实的打斗相差甚远。更何况人们在面对具有突发性、残酷性、复杂性的暴力侵犯事件时,都是处于弱势环境下的被动应对,讲求一击有效,迅速脱险。相对而言,脱胎于“动物觅食的攻击自卫本能”、基于“生命自保的冲突和应对”的传统武术更适宜在紧急避险中自我防卫,其运行特点为“有感而应、因敌成形、扬长避短、以巧破力”。“巧”是智谋,而不是好勇斗狠、恃力逞强。在紧急避险时,应遵循的决策模式为:“避开现场,强于现场退让;现场退让,强于受伤;受伤强于被杀;被歹徒杀死,不如杀死歹徒”。

校园中推广传统武术,并非倡导以暴制暴。传统武术从精神价值层面充分吸收传统文化的伦理道德观念从而达到规范和约束人们的社会行为的作用。“尽管中国武术技击术仍然是一种暴力手段,然而其基本精神却是泛和谐的和平主义,而不是强加于人的侵略主义,特别不屑于血淋淋的暴力宣泄。其核心观念只是‘防身护体’而不是什么‘夺魁争霸’。其技术特征也大多(不是全部)是‘稳字当头、随机就势、借力打力、后发制人’,大都主张‘人不犯我、我不犯人’。唯有能战、善战、敢战者,方能真正的止战”。个人层面如此,对于集体和国家层面亦是如此:“能战方能止战,准备打才可能不必打,越不能打越可能挨打,这就是战争与和平的辩证法”。

在课程实施的案例中,目前在这一领域卓有建树的是北京大学开展的“安全教育与自卫防身”课程,该课程始于2002 年,现已建设成为国家精品课程。其中自卫防身部分的课程教学以理论与实践相结合,网络与传统教学相结合,真正做到课内、课外(学校军训、学校社团)一体化教学。课程系统讲述正当防卫的基本理论、自卫防身的基本进攻技术、防守技术、解脱技术和对枪、对刀技术。值得注意的是,这里面的进攻、防守、解脱技术都是针对人体要害与薄弱部位展开的。因此在练习过程中,合理使用护具,掌握保护方法尤为重要。实践教学过程中,采取“技能传授——技能提高——情景模拟——实战”的四步实践教学法。这对于传统武术在学校教育中的应用具有一定的指导和示范意义。

2.2 传统武术的竞技运动化转型

越是简单东西越好转型,古希腊的标枪、铁饼、铅球、链球曾经都是战场上的杀人术,但因其技术相对简单,转变起来就容易。武术技术极其复杂,又自成体系,体系内部每一个问题都是有联系的,不能说抽掉哪一点,另外一点还可以完全保存。例如,在武术中禁止攻击裆部以后,弓、马、仆、虚的步法就没有了,又出现一系列变化,弹抖发力没有了,武术三角步、单腿移动也都没有了,所以武术整体的竞技运动化转型是不大可能的,但可退而求其次。

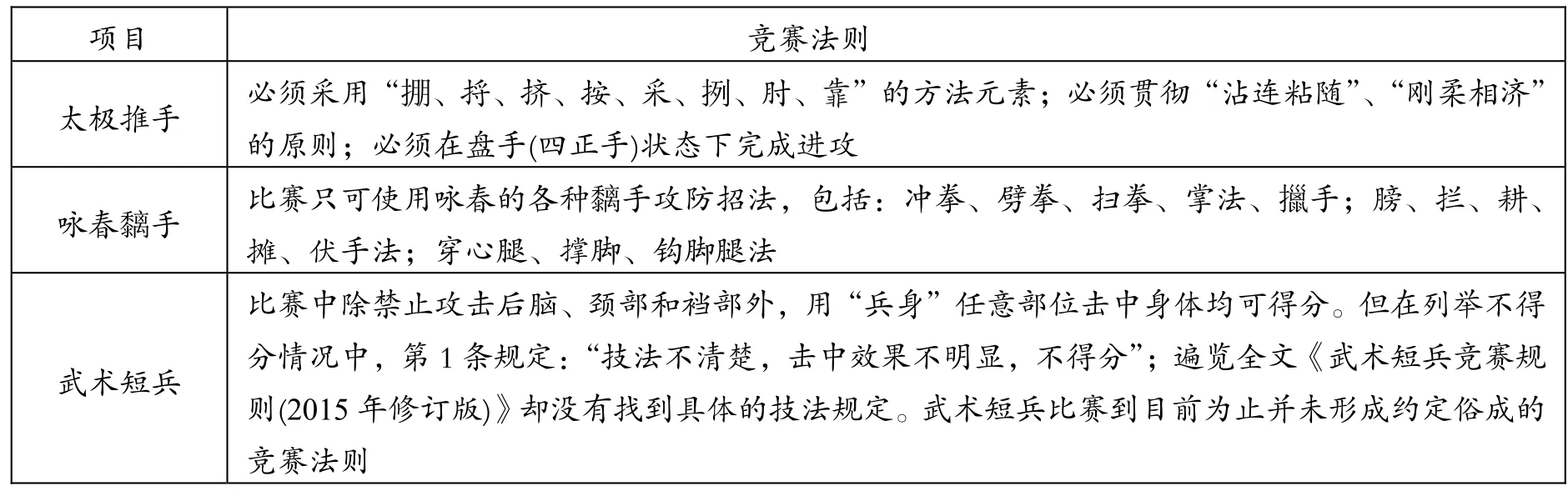

一种方法是把传统武术进行分类竞技,不同类型(拳种)的武术形式依据自身的技术特点制定不同的竞赛规则。已有研究者针对武术专业技术课程改革提出类似想法:“以这两项运动(西方拳击、韩国跆拳道)为参照,可以通过限定某些技法,提倡某些技法的方法,分别制定出适合各个拳种最核心的技术发挥的竞赛规则和竞赛场地,通过规则引领,把每个‘偏于一隅’的拳种最有特色的那‘一隅’的技击术展现出来”。事实上,太极推手是这样,咏春拳的黐手也是这样,还有现在正在广泛推广的短兵其实也是这样(见表1)。当然分类之后不同类别之间跨类进行比试实际上行不通,也就是说徐晓冬和魏雷、丁浩,马保国和王庆民之间实际上是不可以比的,无法比的。

另一种方法前文已经提过,竞技运动场的很多技术,传统武术里面缺乏或者没有,传统武术要不断发展,就必须补充这些技术。比如散打,习练传统武术者多认为散打不是中国武术,戏称其为“拳击加腿”,但其实散打也是一种武术,它跟截拳道、大成拳、自然门、峨眉拳一样,都可称为“新武术”。再如 2020年国家体育总局武术管理中心推广的“武术兵道”项目,是将身体、技术、器械(多元器械)与中西文化融为一体的身体运动形式。作为类群,“武术兵道”植根于我国传统刀剑文化,有较强武道精神与文化属性,而在建设和推广中又会大量借鉴欧洲长剑、日本剑道、菲律宾藤棍、剑盾项目的发展经验。这些新内容都是力图补充武术中用于擂台、竞技场的搏斗技术、竞技技术而产生,此类武术的内容还在不断壮大中。

表1 武术项目及其对应法则

2.3 传统武术与军队格斗术的融合

传统武术当中的实战技术可以在解放军、武警部队中的格斗技术中继续保存。传统武术自其出现便与军事战争有着难以剥离的关系。虽然今天的战争形态已经进入到信息化战争,但实战格斗技术依然是我国军队技能训练中必训科目。通过军事格斗训练,“可有效提高受训官兵的身心素质和单兵作战能力,对于发展受训官兵不畏强敌、勇敢顽强的战斗精神具有重要意义”。

目前我国的军队格斗训练主要以套路(军体拳、格斗操、捕俘拳、擒敌拳等)和两人配合练习的捕俘技术为主。“根据调查发现,部队的日常格斗训练主要以表演和应付上级考核为出发点,由于技术动作规格不高和基本功训练不扎实,动作只能注重好看,华而不实,与实战严重脱节”。造成这一现象的原因很多,例如,“对格斗本质把握不清”“训练内容华而不实”“存在消极保安全的意识”“缺乏格斗训练人才”“考核方式与实战脱节”等。

传统武术与军队格斗技术的融合与发展应从以下4 个方面着手。

首先,从观念层出发,树立正确的格斗意识,认清格斗技术的本质。格斗技术与竞技技术、表演艺术有本质区别,其手段是无所不用其极——专门针对人体关节、要害及薄弱部位进行攻击,其目的是在对抗中保全自己、使对手失去反抗能力。

其次,从行为层出发,对训练内容及训练方式进行纵深改革。建立专门针对人体关节、要害及薄弱部位进行踢、打、摔、拿的进攻与防御体系。训练方式要注意层阶性,第一阶段要练胆,即心理素质的训练;第二阶段要练习击打与抗击打能力,即身体素质及格斗技术的训练;第三阶段是应对不同自然环境和社会环境的实战训练,这些环境包括荒漠、丛林、海洋、沼泽、都市、村野等各种不同的格斗场所。

再次,从制度层出发,建立科学有效考核评价体系。考核必须以实战对抗为核心,从心理素质、技术应用、环境适应3 个方面加以综合考核,真正达到以考促训、以考引训和以考验训的目的。

最后,从器物层出发,解决好训练安全防护问题。在格斗训练和实战中,身体损伤在所难免,但不能舍本逐末,不能因为害怕出现伤亡事故而放弃对抗练习,而应积极研究如何在保证安全前提下,提高格斗训练的质量。护具和用具在实际的训练和实战中扮演重要角色,运用现代电子技术、新材料技术成果提高护具安全性、开发用具功能至关重要。

2.4 传统武术的精英化保存与传承

所谓精英化保存与传承,即进入非物质文化遗产保护名录中,在一部分极其热爱传统武术的人中间进行保存和传承。非遗保护是整体性(内容、环境、文化生态、功能)保护,武术非遗中的所有内容、与之相对应的生存环境、文化生态以及功能都应得到保护,这里就包括为数众多具有地方特色的传统武术拳理与技法。

2013 年国家体育总局颁布《中国体育非物质文化遗产保护与推广管理办法》明确体育非物质文化遗产的概念和范畴,认为体育非物质文化遗产(简称体育非遗)指在我国广泛开展的民族、民间、民俗体育项目,以及那些被各群体或个人视为文化财富重要组成部分,具有游戏、教育和竞技特点的运动技艺与技能,及在实施这些技艺与技能的过程中使用的各种器械、相关实物和空间场所的总和。包含传统武术在内的非物质文化遗产成为中华优秀传统文化的重要组成部分,是“中华民族的精神命脉”。

针对非物质文化遗产保护工作,中国采取“国家级—省级—市级—县级”分级保护体系,即先由县一级机构进行甄别遴选,对有重要价值的非物质文化遗产进行上报,再经过市、省一级机构层层选拔,最终上报给国务院,甄选国家级非物质文化遗产。截至2021 年,被列入国家级非物质文遗产代表性项目名录的传统体育、游艺与杂技类项目共166 项,其中传统武术独占77 项。省市县级的传统武术非遗项目更是达到数百项。比较而言,国家级非物质文化遗产的保护与传承模式相对成熟,已经建立起以政府为主导,以武术团体为基础(最小单位为非遗传承人个体),以展示平台为依托,以文化团体、专家为指导的立体保护机制。省、市、县级武术非遗亦可以借鉴此机制,结合自身实际建立起省、市、县非物质文化遗产联席会制度,每年定期交流工作经验,分享特色案例,搭建互动平台,共同提升业务水平。

传统武术在进入非遗名录之前,要做好挖掘、整理工作,进入名录之后,更要树立责任感,担当起传统武术非遗的保护与传承工作。“进入名录只是为日后的传承、发展提供了一个平台、机遇,并不等于就能由此得到保护”,保护什么?怎么保护?怎样将传统武术非物质文化遗产的全部价值和历史信息完整、无误留传给子孙后代?怎样系统阐释其时代新义与当代价值,更好发挥武术非遗以史育人、以礼化人、培育社会主义核心价值观的优势作用?这些问题应该时时拿出来讨论、研究,使得进入非遗名录的传统武术在整体保存基础上不断创新和发展。

正如多数专家学者所述:传统武术是中华文化的缩影,追求“天人合一”“身心一体”“文武并重”,不能仅仅以“武”“勇”的标准衡量传统武术的优劣,传统武术是“技”、是“艺”,更是“道”。但是传统武术的本质属性终究是技击,技击属性是决定其他功能属性存在的基础。倘若传统武术的技击能力没有展现的场域,传统武术势必会萎缩甚至消失,依附于技击属性之上庞大的文化体系终有一天也会轰然倒塌,传统武术也将被其他身体活动取代。承认今天的传统武术在技击方面存在诸多不足,在理解其中缘由、满足不同人类需求的基础上,尽可能多保留和发展传统武术中的技击术是接下来传统武术发展的重心。