超声引导下神经阻滞与传统硬膜外麻醉对膝关节镜手术患者神经阻滞及不良反应的影响

2022-09-28韩方奇郝雪峰

韩方奇 郝雪峰

(河南神火集团职工总医院,河南 永城 476600)

随着微创技术的发展,临床上膝关节手术也越来越常见,由于手术操作较局限,且接受膝关节镜手术的患者年龄大,多伴有高血压、冠心病等基础性疾病,因此麻醉的选择不仅只看重麻醉的效果,也需要考虑麻醉过程中对患者的影响及麻醉后的不良反应情况[1-2]。有研究报道,硬膜外麻醉下行膝关节镜手术,对患者血流动力学的影响较大[3-4]。本研究旨在探讨超声引导下神经阻滞与传统硬膜外麻醉对膝关节镜手术患者神经阻滞及不良反应的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选择我院2017年3月至2019年3月134例在我院行膝关节镜手术的患者,按随机对照原则分为两组,每组67例。观察组男41例,女26例;年龄30~68岁,平均年龄(46.27±2.51)岁;其中ASA[5]Ⅰ级37例,Ⅱ30例。对照组男43例,女24例;年龄31~68岁,平均年龄(46.41±2.57)岁;其中ASAⅠ级39例,Ⅱ28例。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 入选标准:纳入标准:①均为单侧膝关节手术;②签署知情同意书;③符合手术适应证。排除标准:①伴有外周神经损伤者;②局麻药物过敏者;③凝血功能障碍者;④区域麻醉禁忌症者;⑤患脊柱疾病者。

1.3 方法:两组患者均进行心电监护,监测生命体征情况,建立静脉通路。对照组采用传统硬膜外麻醉:患者取低头屈膝侧卧位,用1%利多卡因于L3-4棘突间隙进行局部麻醉,当针头有突破感拔出针芯,有清澈脑脊液流出后,置入硬膜外导管,推入0.4%罗哌卡因5mL,若5min内无不良反应,将剩余药物推入,保持麻醉平面不超过T10。观察组采用超声引导下神经阻滞麻醉:患者取屈髋屈膝侧卧位,穿刺点取髂棘连线与背部中点交汇点向阻滞侧旁开5cm处,用超声仪(型号X-512)扫描,行腰丛神经阻滞,髂后上嵴与股骨大转子连线中点内5cm处超声扫描后行坐骨神经阻滞;反复定位扫描点,若穿刺针回抽无回血,则注入局麻药物5mL,3min后无不良反应且超声显示无血流影像,则注入剩余药物。

1.4 评价指标:评估两组患者麻醉效果,显效:患者手术过程中无不适;有效:患者术程中轻微疼痛感,予止痛药物可缓解;无效:患者术程中疼痛强烈,且麻醉平面、阻滞程度无法完成手术,需行全身麻醉。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。记录两组患者给药后感觉、运动阻滞起效时间及麻醉维持时间。测定患者给药前、麻醉15min、30min舒张压(DBP)、收缩压(SBP)及心率(HR)。

1.5 统计学方法:运用SPSS25.0统计学软件,计数资料以百分数和例数表示,采用χ2检验;计量资料采用(±s)表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 麻醉效果:观察组麻醉总有效率(98.51%)高于对照组(88.06%),差异有统计学意义(χ2=4.288,P=0.016),详见表1。

表1 两组麻醉效果对比[n(%)]

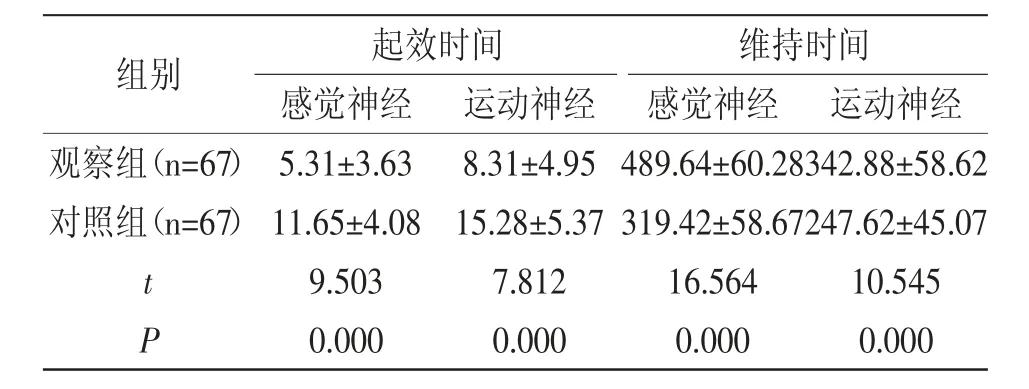

2.2 神经阻滞情况:观察组患者神经阻滞起效时间短于对照组,维持时间长于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.288,P=0.016),详见表2。

表2 两组神经阻滞情况对比(±s)

表2 两组神经阻滞情况对比(±s)

组别 起效时间 维持时间感觉神经 运动神经 感觉神经 运动神经观察组(n=67)5.31±3.638.31±4.95489.64±60.28342.88±58.62对照组(n=67)11.65±4.0815.28±5.37319.42±58.67247.62±45.07 t 9.5037.81216.56410.545 P 0.0000.0000.0000.000

2.3 血流动力学指标:麻醉15min及30min,观察组患者DBP、SBP、HR较麻醉前降低,但差异无统计学意义(P>0.05),对照组DBP、SBP、HR较麻醉前降低,且各时段DBP、SBP低于观察组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表3 2组血流动力学指标对比(±s)

表3 2组血流动力学指标对比(±s)

项目 组别 麻醉前 麻醉15min 麻醉30min F P DBP(mmHg) 观察组(n=67) 92.67±8.3391.58±8.0490.25±7.871.5070.224对照组(n=67) 91.96±8.2583.25±7.2178.33±6.5658.7190.000 t 0.4956.3149.523 - -P 0.6210.0000.000 - -SBP(mmHg) 观察组(n=67) 139.52±9.52137.28±9.47136.48±9.311.8690.157对照组(n=67) 139.68±9.55118.64±8.89114.35±8.4252.1390.000 t 0.09711.74714.430 - -P 0.9230.0000.000 - -HR(次/min) 观察组(n=67) 72.62±7.6871.33±7.5570.28±7.961.5400.217对照组(n=67) 72.56±7.6169.25±6.3368.58±6.276.6480.0020.0451.7281.373 - -P 0.9640.0860.172 - -t

2.4 不良反应情况:术后2d,观察组不良反应发生率为7.46%,其中头痛2例,恶心呕吐2例,心动过缓1例;对照组不良反应发生率为22.39%,其中头痛1例,恶心呕吐8例,心动过缓2例,尿潴留4例,组间比校差异有统计学意义(χ2=5.877,P=0.015)。

3 讨论

传统的硬膜外麻醉对于老年患者而言,自主神经反射强度及反应速度减弱,血压控制不稳定,不能有效维持血流动力学稳定性[3]。使麻醉耐受性变差[9]。另外,硬膜外麻醉有很大可能对膀胱括约肌的支配神经造成阻断,使患者麻醉后出现排尿困难、尿潴留的情况[4]。

本研究结果显示,观察组麻醉总有效率高于对照组,患者感觉、运动神经阻滞的起效时间均低于对照组,维持时间高于对照组;麻醉15min及30min,观察组患者DBP、SBP、HR降低并不明显,对照组DBP、SBP、HR明显降低,且各时段DBP、SBP明显低于观察组,观察组术后2d内患者不良反应发生率低于对照组,说明膝关节镜手术患者选择超声引导下神经阻滞麻醉,麻醉起效更快,维持时间更久,且对患者血流动力学指标的影响不明显,安全性更高。神经阻滞麻醉既往因其操作定位不准确,临床应用很大程度被限制,并不能取代传统硬膜外麻醉方式[5]。超声引导下神经阻滞,可动态观察局麻药物的扩散情况,使麻醉药物的用药量更精确,从而避免麻醉效果延伸至全身其他部位,如血液、脑脊液等,进而减小了药物对血流动力学及心肺功能的影响,也可减少对排尿功能、胃肠道功能的影响,提高了麻醉的安全性[6]。

综上所述,超声引导下神经阻滞麻醉对膝关节镜手术患者,比传统硬膜外麻醉起效更快,维持时间更久,麻醉效果更好,且安全性更高。