股骨近端防旋髓内钉与股骨近端锁定加压钢板手术治疗老年不稳定性股骨粗隆间骨折的临床效果比较

2022-09-26黄朱宋蓝锦福赵文汉高曦

黄朱宋 蓝锦福 赵文汉 高曦

股骨粗隆间骨折作为当前临床较为常见的一种髋关节骨折,统计结果显示:股骨粗隆间骨折占所有髋关节骨折患者的50%左右,占全身骨折患者的3%~4%[1-2]。不稳定性股骨粗隆间骨折占所有股骨粗隆间骨折患者的35%~40%[3]。手术治疗是不稳定性股骨粗隆间骨折患者的主要选择,但需要根据患者实际情况合理选择手术方式。此前临床多选择股骨近端锁定加压钢板(proximal femoral locking compression plate,LCP)内固定这一髓外固定手术方案,该种术式对小骨折碎片具有良好包容度的同时亦能有效降低对患者骨质血运的影响[4-5]。而股骨近端防旋髓内钉(proximal femoral nail antirotation,PFNA)内固定则是临床髓内固定手术的代表性技术。本次研究将针对上述两种手术方案在老年不稳定性股骨粗隆间骨折中的效果差异进行比较分析,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年1月-2021年1月福州市第二医院100例老年不稳定性股骨粗隆间骨折患者。纳入标准:依据患者临床症状、影像结果诊断为不稳定性股骨粗隆间骨折;均为首次、新鲜、单侧股骨粗隆间骨折,符合内固定手术指征;无精神意识异常。排除标准:属于病理性股骨粗隆间骨折;伴有凝血功能异常或脏器功能障碍;全身多处骨折。采用随机数字表法将其分为观察组(n=50)和对照组(n=50)。观察组中男22例,女28例;年龄60~80岁,平均(72.16±3.36)岁;骨折分型(Evans标准[6])包括Ⅲ型15例,Ⅳ型18例,Ⅴ型17例。对照组中男23例,女27例;年龄60~80岁,平均(72.29±3.15)岁;骨折分型包括Ⅲ型16例,Ⅳ型20例,Ⅴ型14例。两组临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本次研究已得到医院医学伦理批准,患者及家属同意本次方案。

1.2 方法

观察组采用PFNA手术治疗。患者采用硬膜外麻醉,持仰卧位。手术人员使用C型臂X线机确定患者骨折位置。于牵引床上完成骨折牵引,使用X线观察骨折复位是否良好。于患者股骨大粗隆顶点近端位置做4~5 cm切口。依次切开皮肤、皮下组织、深筋膜,采用钝性分离方案,分离至大转子顶点处。择正位片,于大转子顶点偏向外侧方向进针,使用X线观察导针置入情况,确保PFNA向外偏斜角度与患者髓腔长轴向外偏斜角度一致。选择侧位片,于髓腔长轴上进针,使用X线观察导针置入情况。开髓置入髓内钉,使用X线观察髓内钉位置,置入股骨颈内导针。正位片导针深入至股骨颈下半节,深度距离股骨头关节面5 mm左右;侧位片导针深至股骨颈正中位置。将螺旋刀片置入股骨颈,于远端使用交锁钉锁定。再次使用X线观察髓内钉位置,确认位置合格后冲洗切口,止血后逐层缝合。

对照组采用LCP手术治疗。患者体位、麻醉与观察组相同。手术人员于股骨大粗隆顶点向远端方向,沿股骨做10~12 cm切口。逐层切开皮肤及各项组织,深入至深筋膜后将股外侧肌层层分离,在股骨粗隆间骨折断端已经充分显露后行手法复位。使用克氏针临时固定,使用X线观察复位效果。于股骨大转子外后侧,完成LCP。由近端向股骨颈内以发散状安置锁定钉,由远端使用螺钉固定钢板与股骨干。冲洗切口,止血后逐层缝合。

两组患者均持续随访半年,每3个月接受1次X线复查。

1.3 观察指标及评价标准

(1)围手术期指标:统计两组手术时间、术中出血量、术中输血量、骨折愈合时间。(2)并发症:比较两组术后并发症发生率,包括肺部感染、泌尿系统感染、髋内翻、螺钉松动、钢板/螺钉断裂。(3)手术效果:比较两组手术效果,优秀为患者骨折愈合且肌力恢复,无活动障碍,无髋关节畸形、疼痛等症状;良好为患者骨折大致愈合但肌力有所降低,伴有轻微活动障碍、髋关节疼痛,无髋关节畸形症状;一般为患者骨折基本愈合但肌力有所降低,伴有髋关节活动障碍及疼痛症状;较差:患者骨折未能愈合,髋关节活动障碍且患肢萎缩[7]。优良率=(优秀+良好)/总例数×100%。评价时间为患者术后3个月时。(4)髋关节功能:比较两组髋关节功能,使用Harris髋关节功能评分标准完成功能判断。该项评分涉及人体髋关节功能(14分)、畸形(4分)、活动度(5分)、疼痛情况(44分)、行走能力(33分)不同维度,总分100分,得分越高即代表患者髋关节功能恢复效果越好[8]。评价时间为患者术前、术后6个月。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 22.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组围手术期指标比较

观察组手术时间、骨折愈合时间均优于对照组,术中出血量、术中输血量均少于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组围手术期指标比较(±s)

表1 两组围手术期指标比较(±s)

组别 手术时间(min) 术中出血量(ml) 术中输血量(ml) 骨折愈合时间(周)观察组(n=50) 72.28±4.57 235.94±22.87 336.29±19.51 11.02±2.43对照组(n=50) 101.26±10.59 315.76±41.38 451.87±26.58 13.57±2.06 t值 17.767 11.938 24.787 5.660 P值 0.000 0.000 0.000 0.000

2.2 两组并发症比较

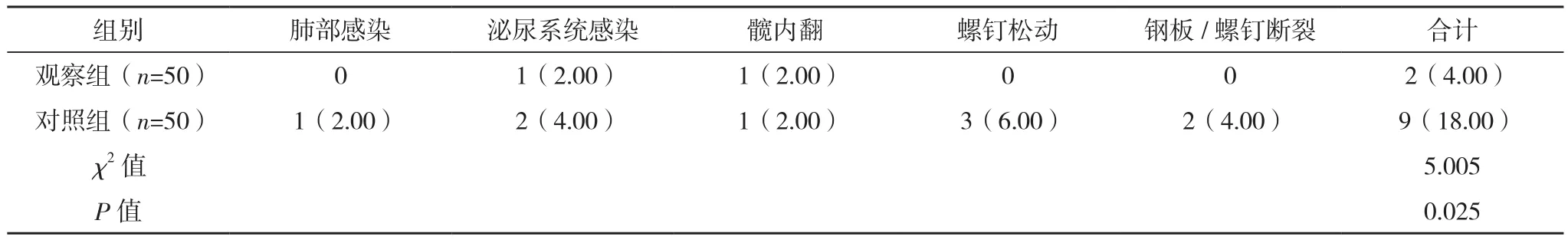

观察组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组并发症比较[例(%)]

2.3 两组手术效果比较

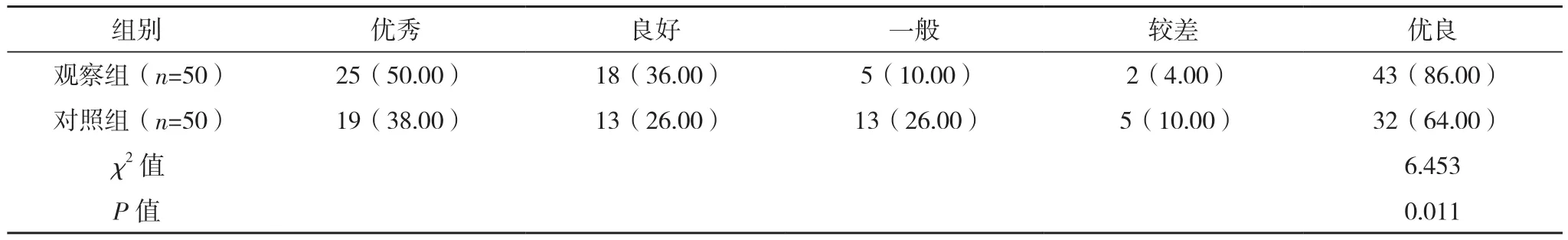

术后3个月时,观察组优良率高于对照组(P<0.05),见表 3。

表3 两组手术效果比较[例(%)]

2.4 两组髋关节功能比较

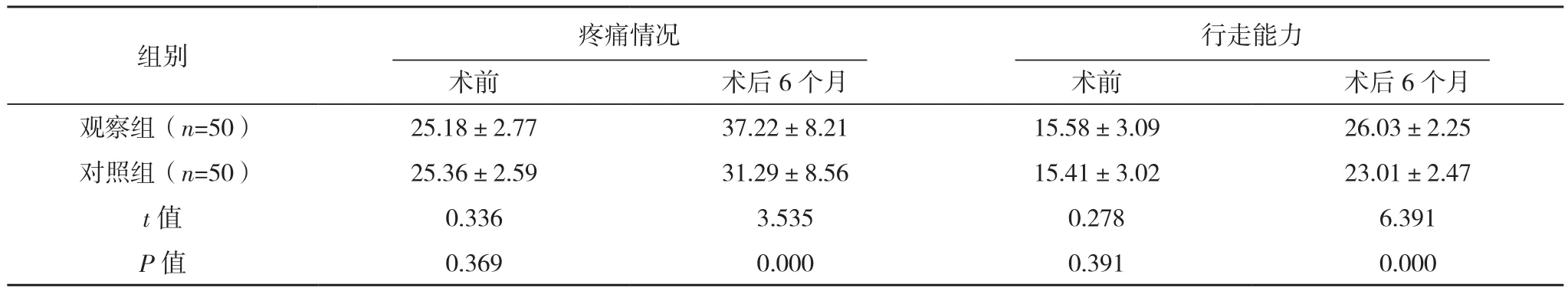

术前,两组功能、畸形、活动度、疼痛情况、行走能力评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后6个月,观察组功能、畸形、活动度、疼痛情况、行走能力评分均高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组髋关节功能比较[分,(±s)]

表4 两组髋关节功能比较[分,(±s)]

组别 功能 畸形 活动度术前 术后6个月 术前 术后6个月 术前 术后6个月观察组(n=50) 6.98±1.27 11.04±1.53 2.16±0.88 3.51±0.33 2.57±0.98 3.62±0.74对照组(n=50) 6.88±1.25 8.93±1.57 2.22±0.85 3.03±0.69 2.55±1.01 3.02±0.65 t值 0.397 6.806 0.347 4.438 0.100 4.308 P值 0.346 0.000 0.365 0.000 0.460 0.000

表4(续)

3 讨论

股骨粗隆间骨折是一种常见于老年群体的髋部骨折类型,同时也是导致老年患者残疾甚至死亡的一项常见因素[9]。当前临床针对老年股骨粗隆间骨折患者的治疗包括保守治疗与手术治疗两种方案。但患者保守治疗时以复位牵引为主,治疗后引发的髋内翻、肢体缩短等并发症发生率接近50%,患者病死率则接近35%[10-11]。因此老年股骨粗隆间骨折患者在符合手术指征的情况下,应尽可能选择手术治疗方案。手术治疗中除髋关节置换术以外,有关老年股骨粗隆间骨折患者的手术总体可分为髓外、髓内内固定两种类型。本次研究中所用LCP即为髓外内固定方式,PFNA则属于髓内内固定方式。在当前临床并无老年不稳定性股骨粗隆间骨折标准手术方案的情况下,本次研究选择上述两种代表性手术方案进行研究比较,对老年不稳定性股骨粗隆间骨折患者的手术治疗具有积极的临床意义。

对两种手术方案进行深入分析。其中LCP使用髓外固定系统完成内固定,该项系统根据人体股骨近端外侧解剖形态进行设计,能有效完成对骨折患者大转子碎骨块的固定,适用于粉碎性骨折患者,对促进股骨粗隆间骨折患者的愈合、塑形均有良好效果。术中近段螺钉以发散状完成固定,能有效预防术后螺钉松动、脱落等问题,保证肢体长度不受影响的同时避免患者术后骨折端移位。但由于转子后内侧皮质本身较为薄弱,对螺钉固定的支撑效果有限,患者术后钢板/螺钉断裂的问题始终无法有效解决[12]。PFNA使用新型髓内钉固定系统完成内固定,该项系统与人体股骨近端结构整体有着良好的匹配性和相容性。术中首先在髓腔内完成股骨颈固定,避免对患者骨膜、周围软组织的剥离损伤。其次防旋髓内钉的使用还能帮助手术人员调整主钉、锁钉的距离,集中维持股骨远端的受力。最后使用螺旋刀片填压骨质,替代传统内固定手术中螺钉的作用,在患者髓内保持良好的力学稳定性,避免螺钉松动问题的同时能规避患者术后骨量流失。最终本次研究结果中观察组手术时间、骨折愈合时间均优于对照组,术中出血量、术中输血量均少于对照组(P<0.05)。观察组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。说明PFNA与LCP手术治疗相比,其明显优化了老年不稳定性股骨粗隆间骨折患者手术治疗中的各项手术指标,并降低了并发症,与文献[13]研究结果相近。术后3个月时,观察组优良率高于对照组(P<0.05)。说明PFNA相较LCP手术治疗对老年不稳定性股骨粗隆间骨折患者具有更好的手术效果。原因就在于PFNA髓内固定方式拥有更好的生物力学、更强的抗旋转及抗短缩能力,患者手术指标的改善亦为手术效果提升奠定重要基础。术后6个月,观察组功能、畸形、活动度、疼痛情况、行走能力评分均高于对照组(P<0.05)。说明PFNA相较LCP手术治疗能够帮助老年不稳定性股骨粗隆间骨折患者更好地恢复髋关节功能。但亦有研究显示:PFNA与LCP治疗老年股骨粗隆间骨折患者的术后髋关节功能评分在6个月以后基本无明显差异[14]。且需要注意的是,PFNA术中防旋髓内钉的加压、拉力作用是有限的,不适用于严重粉碎性骨折及骨折端明显分离移位的患者[15]。因此针对老年不稳定性股骨粗隆间骨折患者的手术方案仍需结合患者术前影像检查结果进行个体化选择。

综上所述,PFNA相较于LCP手术治疗对老年不稳定性股骨粗隆间骨折患者具有更好的手术效果,患者手术时间及骨折愈合时间均明显缩短,术后髋关节功能恢复效果更好,具有积极的推广价值。