论包容性村庄规划理念:融合管控与自治的治理

2022-09-24王健,刘奎

王 健,刘 奎

(1.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193;2.中国土地政策与法律研究中心,北京 100193;3. 西安交通大学公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

1 引言

乡村被视为城市的补充,长期处于边缘化状态[1]。通过农业生产、要素流通、人口迁徙、环境治理等方式,农村向城市提供了绝大部分的粮食、能源、劳动力和适宜的生存环境[2]。全球大规模的城市化进程深刻改变了城乡格局,乡村衰退成为许多国家普遍面临的问题,城市治理经验似乎在乡村难以发挥作用。一些新兴经济体如中国、印度和日本的情况更为严峻[3],偏向城市发展的政策被采用,以确保城市化的快速发展,但代价是农村人口的边缘化和农村价值的损害[4]。村庄规划被认为是一种应对这种边缘化和损害的有效工具,通过制定计划、方案和行动实现资源在城乡间的重新分配[5]。然而,线性的、顶层管控的规划模式已经被证明收效甚微[6]。令人尴尬的是,积极的政府官员和负责的规划专家主导的村庄规划大多不被村民认可,精心设计的规划方案因缺少当地村民的意志而难以实施[7]。针对这一现实困境,“反规划”理论[8]、弹性规划[9]、参与式规划[10]等规划理念逐渐兴起,通过识别村庄发展的障碍因子和限制空间,对规划进行灵活调整达到弹性治理以应对规划失灵。然而,在既定的政策目标主导下,这些规划理念转为精英决策,加剧了对农村价值的损害[11]。如实践中“反弹性”规划被层层加码,增加了村庄空间的限制条件。尽管试图在刚性空间识别的基础上,划定弹性空间促使村民能够接受,然而,参与能力的不足致使村民无法及时发现自身利益遭受损害,致使规划失灵。究其本质原因,在于顶层设计的村庄规划作为“正式制度”难以与村庄社会关系网络的“非正式制度”相融合,而强调弹性、反规划、参与、沟通的规划理念对顶层设计和自主治理的理解不足,导致自主治理缺乏行动力。因此,有必要考虑将包容性的理念纳入到村庄规划中,通过管控与自治的有机融合提高规划有效性。

关注边缘群体的诉求、提供平等机会、致力于消除贫困,包容性被越来越多的用于应对可持续发展的挑战[12]。包容性反映了政府治理和决策的开放程度,允许更多的群体参与决策过程是关键[13]。尤其城乡之间越来越不平等的现实困境,要求政策制定者改变以往的管理方式,采取包容性创新以促进农村发展[14]。部分学者采用机会函数[15]或指标体系[16]的方式评估了农村地区的包容性增长水平,通过分析也证明,实施不同包容性增长模式对于农村发展具有真实意义[17]。有研究显示,包容性理念对村庄规划的设计和实施正在起到重要的影响。包容性村庄规划意味着规划不只是一种静态的目标,更是多方参与和博弈的民主决策过程[18]。需要明确的是,公众参与对于提升村庄规划的包容性至关重要,也是包容性村庄规划有别于传统规划理念的主要特征[19]。越来越多的理论和实践研究讨论了公众参与规划的好处。在参与中,当地村民获得了与政策制定者平等对话的机会,确保自身利益不受侵犯[20]。结合本地知识和专业知识,参与式规划可以响应当地利益从而有效刺激农村发展[21]。如在人口稀少的地区,如果赋予当地村民参与土地利用规划决策的重大影响力,他们将为农村发展做出更大地贡献[1]。然而,如果政府和社会无法发挥作用,自主治理的自治仍然可能失灵[13]。尽管规划应该被视作一项涉及不同利益相关方的公共事务,但顶层设计的管控同样具备不可替代的优势[22],与强权不同,顶层设计的管控强调通过制度来确保各方利益,合理的制度设计有助于增强包容性[23]。本文通过对中国乡村空间治理和村庄规划历史演变与现实困境的分析,提出了基于多中心治理的包容性村庄规划综合框架,讨论融合顶层设计的管控和自主治理的自治的行动指南,以加深对包容性村庄规划理念的理解。

2 中国村庄规划的嬗变与现实困境

2.1 从建设到治理的嬗变

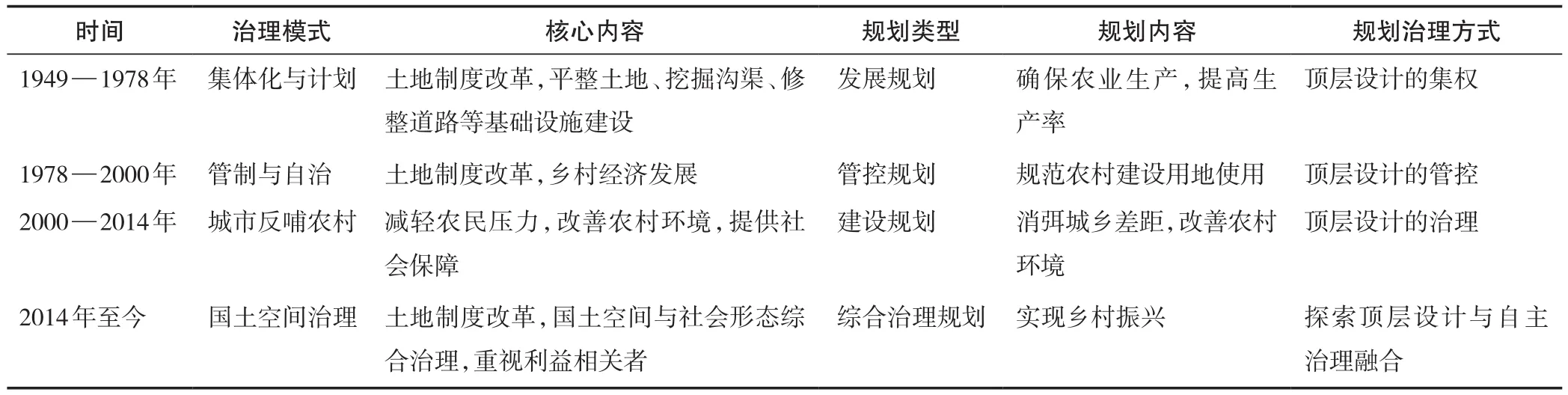

中国二元的城乡关系是城乡要素流动、相互作用的广泛关系的总和[24]。在城乡二元结构中,社会结构和空间形态的差异是城乡间的主要区别。乡村空间治理目标包括空间管控、生态治理、经济增长、收入分配、社会凝聚力和平等、居民福祉改善等,过程多维且复杂[25]。中国乡村空间治理是一个不连续的动态演进过程[26](表1)。1949年中华人民共和国成立到1978年改革开放前期,乡村治理的主要特征是通过土地制度改革,以集体经济为核心推行农业合作化,实施大规模村庄平整土地、挖掘沟渠、建设新村等基础设施建设。

表1 中国乡村空间治理演进的阶段划分Tab.1 Stages in the evolution of spatial governance in rural China

改革开放前期,随着市场经济改革和城镇化发展,大规模人口向城市迁移的同时,乡村空间治理主题转向城乡土地关系。1993年中央政府颁布《村庄和集镇规划建设管理条例》和《村庄规划标准》,并组织村镇规划工作,但政策的主要目标在于耕地保护,乡村空间治理主要表现在对大规模农房建设和城镇空间蔓延的遏制,实施顶层单向管制规划。面对城镇化的快速发展导致城乡间在居民收入、社会福利、生产效率等方面产生巨大差距,中央政府从政策上开始聚焦于解决乡村问题,提出“工业反哺农业、城市支持农村”的口号。以村庄重建和更新为目标的一系列推动农村发展的政策先后出台[27]。2008年,中国《城乡规划法》开始实施。政府主导、社会资本参与的乡村建设和规划实践繁荣发展,不足的是,顶层设计的改造模式依然容易忽视村庄的主体地位,缺乏对农民需求的真实反映,村庄规划最终成为服务城市而非服务于乡村发展的工具。

2014年以来,农村土地制度改革开始探索通过市场机制配置农村土地资源[28],2017年乡村振兴战略的提出是扭转中国农村边缘化局面的重要举措,治理体系和治理能力建设成为乡村空间治理的核心。与以往的乡村建设规划相比,乡村空间治理将空间作为治理的基础和对象,同时关注社会转型、阶层分化、权利冲突、资源配置等问题[29]。乡村空间治理强调综合治理,关注乡村空间不同利益主体的价值诉求,希望通过规划和治理的方式将空间嵌入治理之中,构建起空间管控与乡村社会网络关系的联系[30]。以资源配置为基础,村庄规划关注人口结构、关系结构、组织结构和权利结构等社会问题,并被视作实现乡村振兴的基础。与区域发展规划相比,村庄规划更强调具象性、综合性、前瞻性和管控性,需要从多重维度构建综合的包容性框架,并考虑政府、市场、社会、集体和个人等利益主体的参与。

2.2 中国乡村空间治理的现实困境

从发展的历史阶段来看,乡村空间治理被赋予的多目标与村庄规划自身发展的包容性不足,两者之间存在矛盾冲突。通过建立国土空间规划体系,政策制定者期望改变过去的多目标管控规划,且改变“政出多门”“体系混乱”的局面。村庄规划既要将上位规划的管控具体化,又要为村庄设定合理的发展目标和振兴路径,同时还要关注当地村民的利益[31],如何平衡考验着政策制定者和规划者的能力。当前村庄规划往往简单的关注顶层设计的管控,认为合理的控制就能实现其他目标。这种一个规划方案解决全部问题的观念,反映了政府刚性管理的威权思维[32],导致村庄规划无法充分考虑村庄面临的实际问题。

将城市规划的理念简单植入村庄规划[33],是另一个导致村庄规划包容性不足的原因。对城市经济增长的重视,不仅使政府在资源配置上区别对待城市和农村,更让城市优先的发展思路形成路径依赖,反映在规划实践中是村庄的简单城市化。单纯模仿城市基础设施建设,城市规划理论被用于村庄规划,将村庄建设为更像城市的社区,进而导致村庄发展的基本特征和村民诉求被忽视[11]。或许城市规划者拥有足够的专业知识,但本地知识在村庄规划的关注点和活动等方面具备的不可替代的优势不应被忽视[34]。当前,村庄规划编制准则等政策法规开始重视本地知识,公示、听证、村民参与等流程成为规划程序的重要组成,但“走过场”和“走形式”的机械应对仍需强化政策管控和程序正义。

被动接应是自治对管控的一种条件反射,结果是村民对村庄规划缺乏话语权和反馈无果[35]。线性的管制致使政府相关部门行为失范,而村庄自治能力不足、当地村民形式化的参与村庄规划导致村庄规划包容性不足。农村居民的村庄自治意识不强,村庄管理水平有限,村庄集体行动能力和集体意识不足[36],尽管政府尝试整合各种规划形式,并尽可能的提高村民参与意愿,但收效甚微。需要担忧的是,基层政府通常出于应对政策管控的需要,也倾向于村民形式化参与[37]。为了使村庄规划符合本部门利益,上级管理部门直接干预规划流程。例如,在规划开始前,相关部门就已经限定了村庄的建设用地和生态用地数量和边界,这种限制没有经过与利益相关者的协商[38]。为了确保规划方案被批准,这些限制需要被严格的执行。

3 村庄规划包容性的多中心治理体现

3.1 多中心治理式的村庄规划包容性理念

由埃莉诺·奥斯特罗姆(OSTROM E)提出的多中心治理理论认为,针对兼具非排他性和竞争性的典型公共池塘物品,依靠政府或市场等单中心的治理模式难以真正有效[39]。有必要考虑采取激励措施将所有潜在利益相关者都纳入到公共事务治理之中,构建政府、市场和所有利益相关者的多中心治理框架,以提高公共事务治理的能力和效率。考虑到乡村治理的公共属性及其面临的多元主体复杂性,越来越多的学者尝试探讨乡村多中心治理的必要性和有效性。PAN等基于IAD框架分析不同利益相关方的参与行为和疫情影响的变动逻辑,从而探寻新冠大流行后中国乡村旅游的复兴路径[40];李晚莲等基于粤北贫困村L村的发展实践构建以基层党组织为引导的多元治理决策模式,提供了乡村振兴背景下治理农村贫困的新见解[41];柴铎等通过分析集体土地建设租赁住房的多中心治理逻辑,讨论了集体土地租赁房的治理主体、利益诉求和行为规范[42]。这些研究均表明,传统的、线性的、顶层设计的规划模式带有典型的单中心特征,顶层管制的核心会忽略多元主体的诉求使得治理无效。因此,政府主导村庄规划的编制、实施、监测和评估,忽视了其他利益相关方特别是当地村民的主体地位[43],容易出现规划无效。作为开放性与封闭性并存的公共事务[44],村庄规划涉及政府、社会、集体和个人等多元主体,利益各方占用不同的资源产生无形的和冲突的价值诉求。

多中心治理理念能在三个方面应用于理解村庄规划的包容性理念:一是多中心的网络化治理结构为利益相关方提供了共同意识、共同行动和共同价值基础[42];二是规范程序、集体行动的政策管控提升了多中心治理的环境适应性,民主协商、多方决策的参与过程增强了不同决策中心的自主性[45];三是不同决策主体通过竞争与合作的价值融合过程实现资源整合,形成互惠互利、合作共赢的多中心治理方案[46]。多中心治理意味着不再以政府为村庄规划的主导,通过制定合理的制度基础和规范程序,采取互动、沟通、平等、互嵌的民主决策过程增强村庄规划的包容性。

3.2 包容性村庄规划综合框架

好的规划实践需要回答三个问题来指导未来的行动[47]:当前的现实基础是什么?未来的生活是怎样的?哪些活动和措施有助于实现对未来的展望?村庄规划即是通过制定计划、方案和行动对城乡社会与自然生态系统进行有意识的干预。将多中心治理为核心的包容性理念引入村庄规划,有助于为被边缘化的农村居民提供一个表达诉求的渠道。包容性要求关注往常被忽视的边缘群体,其本质在于为所有人而不是某一部分人提供平等的受益机会[48]。减少人口贫困、致力于平等和公正、保护环境、增强凝聚力、促进农村地区的再次繁荣是包容性发展的目标,包容性村庄规划则提供了实现上述目标的工具。

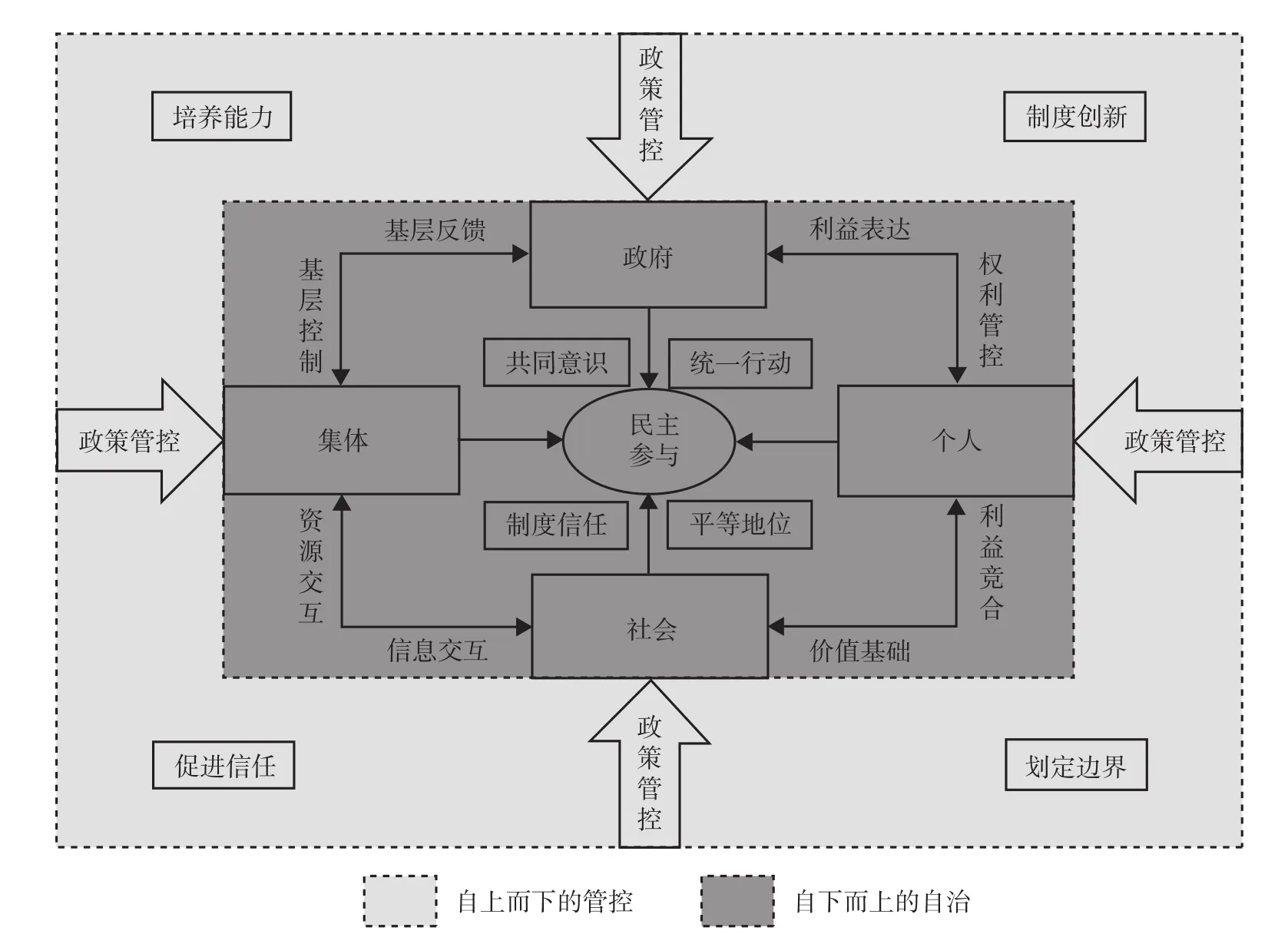

图1展示了基于多中心治理的包容性村庄规划综合框架。通过融合管控与自治建立起正式制度与乡村非正式制度之间的联系是包容性村庄规划框架的核心。首先,多中心治理划定了不同主体参与治理的平等权利边界,村庄规划中政府、社会、集体和个人等不同主体相互约束、竞合、妥协形成包容性的网络型治理结构[42]。其次,涉及自身利益的多元主体渴望参与村庄规划,去中心化的网络型治理结构为其提供了参与平台。依靠互动、沟通、合作、互嵌和促进信任的民主决策过程使多元主体的治理意愿得以弥合,尽可能形成统一的共同意识、制度信任、规范程序和行动指南[44]。最后,统一行动、规范程序确保了包容性村庄规划有效性,共同意识、制度信任成为包容性村庄规划能以持续的关键。

图1 基于多中心治理的包容性村庄规划综合框架Fig.1 The integrated framework for inclusive village planning based on polycentric governance

以多中心治理为基础,包容性村庄规划在重新分配村庄资源、实现可持续发展的过程中,确保能不偏不倚的参与增长。自主治理的自治将在包容性村庄规划中发挥关键作用,当然并不是参与规划就能直接增强包容性。自主治理需要考虑所有利益主体的诉求,这与包容性致力于帮助边缘群体的目标不谋而合。与传统的规划模式相比,通过自主治理,包容性村庄规划允许边缘群体直接参与规划决策[49]。自主治理要求制定共同行动纲领,而不是政策制定者对当地村民的教育。不能忽略的是,村民所具有的本地知识有助于村庄规划真正适应本地。顶层设计的管控被认为是计划经济向市场经济平稳转型的重要基础,自主治理的自治常被认为是农村无计划、无意识、自发形成的一种转型模式[50]。政策管控大多与威权相联系,但带有偏见的理解和认知往往会落入自我肯定的逻辑陷阱。通过管控,边缘群体被赋予了参与村庄规划的正式权利,而不是非正式制度[36]。同时,合理的管控为自主治理谋划了清晰边界,以确保自主治理能够增进包容性而不是相反。然而,过分强调顶层设计的管控,极有可能导致公权对私权的侵犯。包容性村庄规划应该考虑的是如何更好地平衡顶层设计的管控和自主治理的自治。

3.2.1 顶层设计的管控

管控不是包容性的障碍。政策管控旨在构建合理的制度和程序以确保村庄规划能够增强包容性[6]。包容性理念下,政策管控应该有别于以往的刚性管控,注重制度和程序的弹性与适宜性。弹性有助于政策管控识别重要问题,适宜性意味着顶层设计的管控具备不同情景下的创新动力。管控要培养利益相关者对包容性理念的认知和理解能力,消除沟通差距和规划分歧;又要为不同利益相关者提供沟通的渠道,强调互相学习、共同行动和利益共同体的意识,对利益各方的观点、态度和利益进行重构。利益共同体的意识也是制度信任的基础。信任在顶层设计的管控中起到关键作用,因为信任有助于利益相关者接受顶层设计的管控[51]。顶层设计的管控为自主治理的自治提供限制边界,公众参与将在限制边界内发挥作用。那些超出边界的公众参与将被禁止,因为这有可能以损害其他相关方的利益为代价。

管控的一个边界是合法性,这意味着既可以赋予公众参与村庄规划的正式权利,也可以约束上级管理者或政策制定者。包容性村庄规划需要对每一种情况下的权利、利益、决策和干预进行约束,而不是盲目的对规划对象和潜在受益者施加限制。过于强调刚性管控容易导致公权对私权的侵犯,当无法更好地平衡公平与效率时,政策制定者主导的顶层设计模式通常会放弃一部分公平以追求效率。此外,政策管控存续足够长的时间就会形成路径依赖,进而损害村庄规划的包容性。如利益相关者倾向于被动接受来自政策制定者的既定安排,放弃表达自身看法的机会,这也导致了公众参与成为一种形式。合理的制度和程序有助于降低这些问题对包容性村庄规划的负面影响,通过制度背景、法律设计、决策程序、政策工具等方面的完善和创新,并在规划过程中接受质疑以保证顶层设计的管控保持更新状态[52]。

3.2.2 自主治理的自治

自主治理是一个共同创造的过程。通过沟通、互动和合作,政策制定者、规划者、当地村民和潜在的利益相关者不仅仅制定共同行动计划,更是对公共事务的开放民主和决策创新[53]。公众参与是自主治理的主要形式,能赋予处于弱势地位的主体参与决策的权利,激励更多的潜在利益相关者表达诉求,以增强村庄规划的包容性。与管控有所区别,信任在自主治理中将起到决定性作用。缺失信任意味着各方无法形成共同目标,人们很难相信关系自身利益的承诺会得到兑现。在实施公众参与之前,首先要采取相应的措施促进共同信任,培养利益共同体的意识,如征询意见、共同会议和集体行动等。平等地位和合法性同样对自主治理的自治至关重要。平等地位要求每一个参与者的声音都有机会获得同样的重视,即使不合理的声音也会得到回应,而不是厚此薄彼。合法性意味着参与各方被赋予了正式的决策权利,而不是采取自发的非正式行动表达诉求。平等地位和合法性也会激发潜在利益相关者的参与意愿,有助于捕获各方无形的和冲突的价值动机并争取达成一致。信任、平等地位和合法性共同构成了自主治理的基础。如何更好地确保公众参与的有效性,实现形式化的参与转向实质内容的参与对于增进村庄规划的包容性至关重要[54]。需要充分引导村民分享本地知识,重视本地知识和专业知识的结合以使村庄规划适应本地。允许每个参与方都能充分地发挥自身潜力以使自主治理的自治行动真正有效。广泛的征询意见而不仅限于本地居民,尽可能地扩大参与群体的规模有助于引起不同背景不同知识的群体间的辩论和再思考。社交媒体等参与工具和参与方式的创新能够带来包容性的显著提升,并降低参与成本。

4 如何提升村庄规划包容性

4.1 尊重本地知识与融入村庄

对管控的简单理解可能会忽视村庄转型中一些潜在的活力[50]。村庄并非是可以被操控和规划的静态对象,其自身所具备的时间动态性、空间异质性、主体复杂性决定了村庄规划的包容性不可缺失。包容性意味着利益相关者的参与,也反映了政策体系的开放程度。一个更为直接的参与方式或许是把村庄规划还给村庄,例如,将村庄规划赋权给由村庄、基层政府和规划专家组成的委员会。当前,一些非正式的合作模式已经出现在村庄规划中,成都的乡村规划师就是很好的例证。北京市正在开展的美丽乡村建设规划同样采取了乡村规划师的形式,要求规划者们入驻到村庄中,学习更多的本地知识以增强适应性[55]。政府应该作为村庄规划编制过程中的桥梁,既为村民、规划者以及潜在利益相关者搭建沟通渠道,又需要为村民表达规划需求、理解村庄规划提供支持[56]。政策制定者有必要转变服务方式,调整“管理者”和“决策者”的心态。在规划编制的早期,政府可以采取向村民宣传、推介和培训关于乡村振兴、人居环境改善和参与式规划的理念、案例等方式,增进村民对村庄规划内涵的理解。把村庄规划还给村民并不意味着听之任之,在引导和管控间达到平衡将是考验政策制定者参与村庄规划的难点之一[31]。不符合上位国土空间规划的不合理需求应该被有效管控,同样,不合理的上位管控也应该接受当地村民的质询并通过平等沟通得到优化。

4.2 规划衔接要实现有机传导与裁量空间相融合

村庄规划既是上位国土空间规划和各类专项规划的具体落实,又综合了空间管控、产业发展、生态保护、人居环境优化、公服和基础设施提质以及历史文化传承与保护等多重维度的需求,兼具综合性和实用性[57]。有必要面向国土空间管控和乡村发展实际建构起村庄规划体系,既要在纵向上衔接各层级规划实现有机传导,也要在横向上针对具体目标和作用区分村庄规划类型和重点。聚焦全域的乡村国土空间规划应在技术逻辑和编制目标上与上位国土空间规划保持一致,有机衔接上位规划与村庄实用性规划。重点关注乡村空间不同利益相关者的价值诉求。聚焦于村庄发展和乡村振兴的实用性规划应基于空间管控考虑村庄现实实际进行差别化治理,考虑按需编制、突出特色并做到动态调整[5],确保顶层设计与自主治理的弹性融合。以农村人口为核心,以资源本底和空间基础为承载,结合社会经济发展现状积极探索村庄特色产业,培育主体产业,优化要素配置能力,构建利益协同的村庄有机体[29]。聚焦于村庄建设的工程类规划则应针对具体的工程设计、实施和建设予以安排和管控,确保村庄工程建设质量,降低对生态本底和人居环境的影响。

4.3 理性看待村庄规划和乡村衰退

政策制定者应该认识到,村庄规划并非实现乡村振兴的必要条件。不能忽略实际需要而盲目进行村庄规划。人口向城市聚集是城镇化的核心内容之一,城乡间的不平等是全世界发展中国家必然面临的问题之一。为了避免因农村人口流失而产生的农村衰退,合理的村庄规划将发挥重要作用。通过向农村地区分配更多资源,政策制定者希望解决农村人口减少、经济发展停滞、耕地荒芜等问题。然而,必须认识到的是,乡村的自然衰退不仅是城镇化和工业化过程的伴生问题,更是当地村民“用脚投票”的结果,属于正常现象[58]。特别是一些位于偏远地区的村庄,资源禀赋、区位条件、农业生产等方面并不适宜人类生存。针对此类村庄是否应该保留要理性看待,这不仅仅关系到资源配置和空间优化的问题,更是关心当地村民福祉、合理满足村民诉求的表现。为了应对农村衰退的问题,世界各国采取了包括设施更新、村庄搬迁和重建在内的一系列措施。针对这类自然衰退型村庄,地方政府可以考虑合理搬迁或合并。包容性的村庄规划将发挥重要作用,顶层设计的管控有助于整合资源实现乡村振兴,自主治理的利益相关者自治有助于确保当地村民的利益不受侵犯[59]。

4.4 建立符合长期利益的制度保障

村庄规划是一种依赖于利益相关方合作的民主政治活动,信任有助于促成合作[60]。当制度设计难以适应规划程序、难以被村民接受时,村民间不可避免的对政策制定者和规划者产生不信任感,继而导致规划失败。包容性村庄规划要求融合顶层设计的管控和自主治理的自治,但信任缺失仍然可能导致村庄规划包容性的丧失。在广泛的规划实践中,参与式规划本身并不能促进信任,需要通过合理的制度设计确保利益相关方达成共识,增进信任。规范规划者的角色定位,引导利益相关方通过合作生产、交流互动等方式形成良好的信任基础。只重视村庄规划的编制而忽视了其有效实施是舍本逐末的表现。即使在实施阶段,包容性的缺失也会导致村庄规划的失败。以空间治理为例,刚性管控有助于提高村庄的资源配置效率,但也可能会导致村民对于村庄规划的抵触心理,因为这有可能损害了他们的正当利益。在村庄规划实施阶段,政策制定者扮演的角色应当是指导者和监管者,通过引导和约束来增进村民的认同感和参与感。同时,建立合理的监测评估与绩效考核机制对于村庄规划的有效实施也同样重要[61]。不仅要关注村庄发展的短期利益,更应从宏观层面考虑村庄发展的长远利益。

5 结论

基于多中心治理的包容性村庄规划综合框架对中国当前和未来的村庄发展具有重要的现实意义。融合顶层设计的管控和自主治理的自治能够显著提升村庄规划的包容性。顶层设计的管控强调构建弹性和适宜性的制度与程序,以规范所有利益相关方的行为。通过培养能力和促进信任,顶层设计的管控为自主治理的自治提供了条件。合理的制度设计也将为自主治理的自治划定边界,确保村庄规划包容性的提升。自主治理的自治旨在促进政治民主和决策创新,信任、平等地位和合法性构成了共同创造的基础。倾听边缘群体的声音、重视本地知识和专业知识结合、采取所有可能的行动有助于实现形式参与向实质参与的转变。尽管包容性对村庄规划至关重要,但更应该关注的是过程而非结果。未来的研究可以进一步将包容性创新纳入到乡村治理更广泛的领域,特别是从理论和实践层面构建更加综合的概念框架,从而推动传统的空间治理向更加包容的乡村空间治理转变。