社区康复训练联合针刺治疗脑卒中后肢体功能障碍的疗效观察

2022-09-20孙艳

孙艳

脑卒中为临床常见脑血管意外疾病,发病原因为脑动脉粥样硬化,受温度刺激、高血压、应激情绪等因素影响出现脑动脉栓塞或破裂,伴局部脑循环障碍、脑神经损伤,引发脑神经障碍性临床症状。肢体功能障碍是脑卒中后常见的并发症,主要表现为肌张力下降、运动功能障碍,影响患者日常生活能力[1]。社区康复训练是脑卒中后肢体功能障碍的重要治疗环节,通过协助患者开展被动、主动肢体功能训练,以避免肌肉萎缩、关节粘连,促进肢体功能恢复,但单纯实施社区康复训练效果相对有限。针刺治疗是中医康复训练的一种,主要通过穴位针刺改善局部血运,加强运动神经传导,改善临床症状[2]。为此,本次研究选取文昌社区2020 年1 月~2021 年12 月的96 例脑卒中后肢体功能障碍患者作为研究对象,探究社区康复训练联合针刺治疗对其影响,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本中心2020 年1 月~2021 年12 月收治的96 例脑卒中后肢体功能障碍患者作为研究对象,以随机数字表法分为对照组和观察组,每组48 例。对照组中男26 例、女22 例;年龄51~75 岁,平均年龄(63.34±3.48)岁;体质量指数(BMI)18~34 kg/m2,平均BMI(25.41±2.10)kg/m2;合并症:高血压19 例、糖尿病5 例、冠心病12 例;文化水平:初中及以下19 例、高中及以上29 例。观察组中男27 例、女21 例;年龄50~78 岁,平均年龄(64.20±4.11)岁;BMI 18~36 kg/m2,平均BMI(25.79±1.98)kg/m2;合并症:高血压21 例、糖尿病7 例、冠心病13 例;文化水平:初中及以下23 例、高中及以上25 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究符合医学伦理。

表1 两组患者一般资料比较(n,)

表1 两组患者一般资料比较(n,)

注:两组比较,P>0.05

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 ①均经过病史、头颅CT 等诊断确诊为脑卒中后肢体功能障碍;②伴肢体运动功能障碍症状;③精神状态基本正常,可配合完成研究;④均于社区完成康复训练治疗;⑤年龄<80 岁;⑥患者及其家属对研究知情同意;⑦临床资料完整,可保证完整治疗。

1.2.2 排除标准 ①合并心、肝、肾等脏器严重功能障碍;②肢体缺陷(创伤性疾病、小儿麻痹等)引发的肢体运动障碍;③合并恶性肿瘤。

1.3 方法 对照组患者实施社区康复训练。①上肢训练:结合患者平衡能力,指导其站立位或坐位,双手拇指外展,其余四指紧握,双臂向前伸展,以健侧手臂协助患侧向前伸直,维持5~10 s 后放松,间歇5~10 s后再次抬起训练;抬起、放下为1 组,15~20 组/次,3~4 次/d;②下肢训练:患者健侧卧位,健侧手臂为支撑,双腿合并,膝关节自然屈曲,向上抬起患侧下肢,抬起角度以患者实际耐受度为宜,维持3~5 s,后下肢缓慢还原;抬起、落下为1 组,15~20 组/次,3~4 次/d;健侧卧位,双腿并拢,膝关节自然屈曲,腰部用力向上抬起髋部,维持3~5 s,后髋部缓慢落下;抬起、落下为1 组,15~20 组/次,3~4 次/d;③翻身训练:患者患侧床边系1 根拉带,指导患者平卧位,以健侧上肢拉住对侧床边拉带后,用力拉拽带动患侧完成翻身动作;翻身训练3~5 次为1 组,2~3 组/次,3~4 次/d;④平衡训练:a.转移训练:指导患者床边坐立,向床边椅子转移训练,初始训练中,由专人搀扶完成训练,后随患者平衡能力增强,指导其完成自主转移训练;b.站立位平衡训练:指导患者床边站立,双脚分开与肩宽,下肢与腰部发力,上身分别向前、左、后、右探出并保持平衡,随患者耐受,增加其逆时针或顺时针平衡训练,训练时长以患者实际耐受为宜;⑤棍棒操:指导患者双手握住一根1.0~1.2 m 长棍棒,以健侧手臂带动患侧手臂,完成棍棒身前左右摆动、屈肘、上举等动作,训练时间以患者耐受为宜,10~20 min/次,3~4 次/d。

观察组患者实施社区康复训练+针刺治疗。社区康复训练内容与对照组相同,在此基础上实施针刺治疗:①体针:取患侧风府、百会、肩髃、臂臑、手三里、曲池、环跳、合谷、梁丘、伏兔、梁丘、足三里、丰隆等穴,平补平泻法针刺,得气后留针30 min;②头针:取平衡区、感觉区、对侧运动区、血管舒缩区,得气后留针1 h;1 次/d,隔日治疗。

两组均治疗2 个月后进行疗效评价。

1.4 观察指标及判定标准

1.4.1 治疗前后肢体功能指标 ①Fugl-Meyer 评分[3]:用于评价患者的肢体运动功能,包括上肢66 分、下肢34 分,总分100 分,评分与肢体运动能力呈正比;②MAS 评分[4]:用于评价患者的肌张力,分为0~4 级,分别计0~4 分,评分与肌张力呈正比;③GMFM-88评分[5]:用于评价患者的粗大运动功能,包括88 个评价条目,0~3 分/条目,评分与肢体运动能力呈正比。

1.4.2 NIHSS 评分 以NIHSS[6]评价患者的脑神经功能,评分范围0~42 分,评分与脑神经缺损程度呈正比。

1.4.3 日常生活能力评分 以Barthel 指数(BI)[7]评价患者的日常生活能力,评分范围0~100 分,评分与日常生活能力呈正比。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后肢体功能指标比较 治疗前,两组患者的Fugl-Meyer、MAS、GMFM-88 评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患 者的Fugl-Meyer 评分(71.15±8.29) 分、GMFM-88评分(78.34±9.76)分均高于对照组的(66.76±7.10)、(69.79±10.47)分,MAS 评分(0.17±0.04)分低于对照组的(0.26±0.07)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后肢体功能指标比较(,分)

表2 两组患者治疗前后肢体功能指标比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

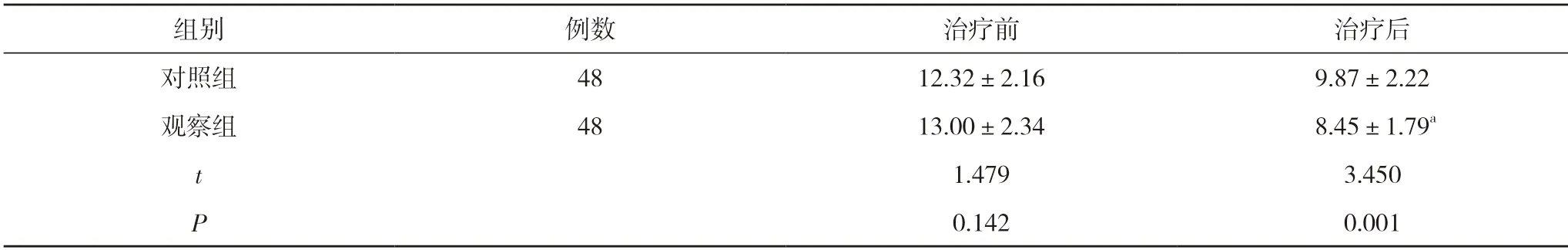

2.2 两组患者治疗前后NIHSS 评分比较 治疗前,两组患者的NIHSS 评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者的NIHSS 评分(8.45±1.79)分低于对照组的(9.87±2.22)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后NIHSS 评分比较(,分)

表3 两组患者治疗前后NIHSS 评分比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

2.3 两组患者治疗前后日常生活能力评分比较 治疗前,两组患者的日常生活能力评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者的日常生活能力评分(70.70±10.35)分高于对照组的(65.78±9.96)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后日常生活能力评分比较(,分)

表4 两组患者治疗前后日常生活能力评分比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

肢体功能障碍是脑卒中患者的临床常见后遗症,必须积极进行康复训练,以保证肢体运动功能稳定,促进其日常生活能力恢复。因脑卒中后康复时间较长,多数患者的主要康复时间是在社区完成的,因此对社区康复训练的要求相对较高。本次研究中,对两组患者均开展社区康复训练,以肢体康复训练为主,包括上肢运动、下肢运动、平衡训练等,主要目的为通过肢体训练改善患者的肌肉痉挛、肌肉萎缩情况,维持其肌力稳定性;在训练过程中,可避免关节粘连,为促进其日常功能恢复提供生理基础;同时维持性训练可不断刺激肌肉运动神经,促进神经兴奋传导,以促进脑神经功能重建,对改善预后具重要意义[8]。但单纯实施社区康复训练的康复速度相对较慢,康复周期较长,会延长患者痛苦,增加其经济压力,因此单纯实施社区康复训练效果有限。

中医认为,脑卒中属“中风”范畴,肢体功能障碍属“偏瘫”范畴,发病与肝肾虚亏、气虚血瘀等有关,需活血化瘀、补益肝肾、熄风化痰治疗,以改善其临床症状。针刺治疗为中医传统治疗方案,通过穴位刺激可舒经活络、活血化瘀,改善局部血流灌注能力,使其经络得以濡养,进而可改善患者临床症状[9]。本次研究中,观察组患者实施社区康复训练+针刺治疗,结果显示:治疗后,观察组患者的Fugl-Meyer 评分(71.15±8.29)分、GMFM-88 评分(78.34±9.76)分均高于对照组的(66.76±7.10)、(69.79±10.47)分,MAS 评分(0.17±0.04)分低于对照组的(0.26±0.07)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。考虑原因为,联合针刺治疗后,体针治疗可通过局部刺激,增强肌肉收缩、舒张运动能力,通过肌肉挤压改善局部血运,避免肌肉组织缺血萎缩;头针治疗在改善患者偏瘫侧头面部运动障碍同时,可加强运动兴奋传导,促进脑组织中肢体运动神经功能重建,增强其脑神经对肢体运动调控能力,进而可改善其肢体运动能力。本次研究结果显示,治疗后,观察组患者的日常生活能力评分(70.70±10.35)分高于对照组的(65.78±9.96)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。考虑原因为,社区康复训练期间,可通过肢体运动促进其脑神经网络重建,但单一治疗方案效果有限;联合针刺治疗后,可通过神经直接刺激,加速脑神经细胞网络重建过程,进而可减少其脑神经功能损伤;随患者肢体运动功能、脑神经功能改善,可提高其日常行为能力,促进其日常能力恢复,进而可提升治疗后日常生活能力水平。刘亚等[10]研究结果显示,与单纯实施综合康复训练相比,联合针灸治疗可显著提升GMFM-88 评分[(78.95±12.36)分VS(69.31±16.96)分],降低MAS 评分[(0.16±0.11)分VS(0.22±0.12)分],与本次研究结果一致,但本次研究在患者肢体功能恢复的基础上,对比了两组治疗前后脑神经缺损改善情况,可进一步了解两种治疗方案联合应用对患者康复的影响。

综上所述,脑卒中后肢体功能障碍患者应用社区康复训练联合针刺治疗,可改善患者肢体功能、脑神经缺损及日常生活能力,效果显著。