《灵枢·官能》泻必用员 补必用方针具选择说*

2022-09-19杜瑞冬韩浩天关燕婷王欣君

杜瑞冬 韩浩天 关燕婷 王欣君

对于《灵枢·官能》“泻必用员”“补必用方”中“方”“员”的含义,针灸学术界多有争议。通过回顾古今针灸文献,结合古代出土针具和新式针具的发明创新,笔者认为,“方”“员”分别指“方柄针”“圆柄针”,依据如下。

1 从《灵枢》原文结构和内容分析方 员指针具的合理性

1.1 泻必用员 补必用方是对针刺补泻操作的具体描述《灵枢·官能》是其第七十三篇,该篇由3部分组成,第1部分论述“刺道”“针论”和“针意”;第2部分论述“工之用针”;第3部分论述“得其人乃传”。这3部分实际分别论述了针刺原理和纲领性原则、针刺补泻具体操作步骤以及传承人的选择方法。这种先论原理后论细节的论述方式,与《灵枢》第一至第七十二篇的篇章分布结构相同,与《官能》开篇第一句话:“黄帝问于岐伯曰:余闻九针于夫子,众多矣不可胜数,余推而论之,以为一纪”。相吻合,说明这是黄帝完整学习针法后的总结,也就是对前七十二篇的总结。因此,“泻必用员”“补必用方”作为“工之用针”部分的主体,正是对针刺补泻操作步骤的具体描述。

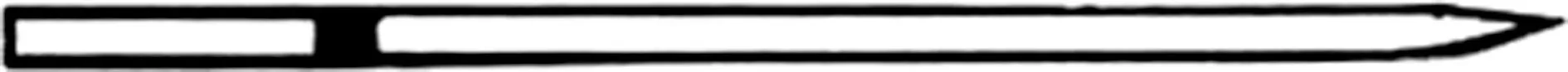

1.2 针刺补泻操作首要步骤是针具选择针刺补泻操作的第一步是针具选择,而后进行具体补泻手法。工具是实现技术目标的首要条件,因此在论述某个技术时,一般先详解工具,以便于后续技术操作的描述。《灵枢》将九针十二原列为首篇正是体现了这一原则[1],因此,九针十二原中详细论述了九针的形制和功用。后世针灸医籍均依从此例,如元代杜思敬所著的《针灸摘英集》[2]、明代杨继洲《针灸大成》[3]、清代李学川《针灸逢源》[4],在即将介绍针刺方法前,均将九针针具图列在最卷首。十三五规划教材《针灸学》[5]和国家标准《针灸技术操作规范》[6]中,也将针具选择作为针刺技术操作的第一步。故“泻必用员”“补必用方”作为《灵枢·官能》“工之用针”中介绍针刺补泻手法段落的首句,有可能是指针具选择,即“员”指圆柄针,“方”指方柄针。

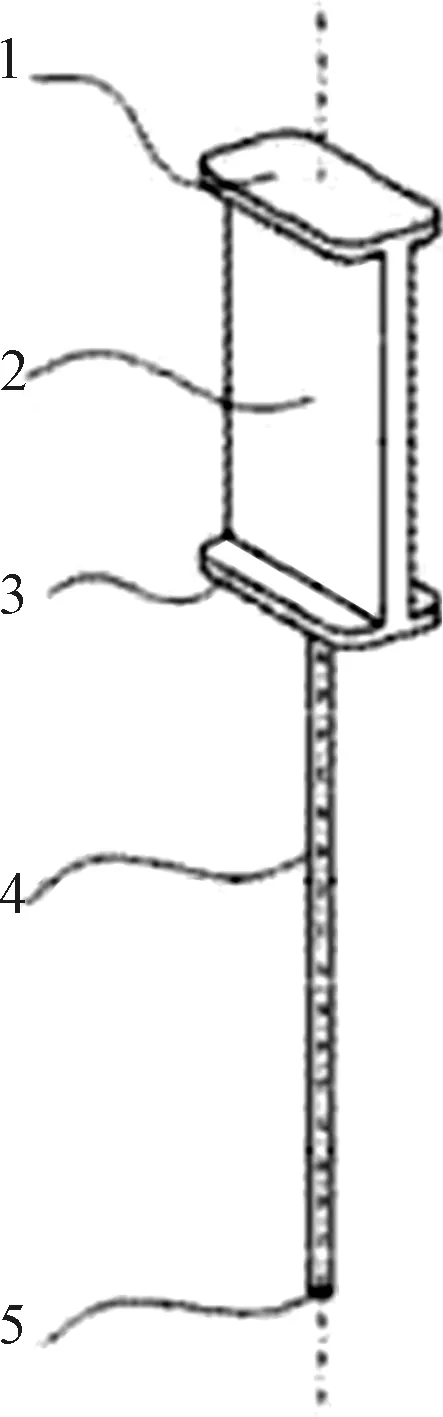

1.3 工之用针部分对针刺补泻的作用力要素有明确要求20世纪70年代,石学敏院士正式提出了“针刺手法量学”的概念,明确了影响捻转补泻疗效的四大要素,即:作用力的方向、作用力的大小、捻转手法操作时间、2次针刺间隔时间,其中,作用力的大小涉及捻转的幅度和频率2个方面[7,8]。然而有学者认为《黄帝内经》记载的针刺补泻操作方法较为简单,没有明确捻转的力度,这是在论述“工之用针”部分的补泻手法时,未将“泻必用员”“补必用方”和后续操作结合起来理解[9]。“泻必用员”中对捻转手法的描述是“切而转之”,对徐疾手法的描述是“疾而徐出”,对开阖手法的描述是“摇大其穴”;“补必用方”中对捻转手法的描述则是“微旋”,对徐疾手法的描述是“徐出之”。对提插手法的描述是“徐推之”。二者比较,显然“泻必用员”捻转角度更大、频率更快、用力更重;“补必用方”捻转角度更小、频率更慢、用力更轻。因此,使用圆柄针,因其针柄为圆柱形,更为圆润光滑,可更好的进行捻转泻法操作;使用方柄针,因其针柄为棱柱形,有明显的着力点和边角标志,可有效防止捻转角度过大的误操作,故可更好地进行捻转补法操作。故而方柄针和圆柄针的发明极具临床意义。

1.4 工之用针部分方 员不是指方员补泻法有学者认为,方员指的是一种复式补泻手法,主要由提插补泻法和捻转补泻法组成[10],亦有学者认为,《黄帝内经》中的方员即为方员补泻法,其含义等同于捻转补泻法[11]。笔者不能认同这些观点。《灵枢·官能》论述“泻必用员、补必用方”时,出现“切而转之……疾而徐出……伸而迎之,遥大其穴……微旋而徐推之……气下而疾出之……盖其外门……”等关键词句,从中可以发现,“切而转之”“微旋”指的是捻转补泻法;“伸而迎之”“徐推之”指的是提插补泻法,其中“迎之”指的是迎随补泻法;“疾而徐出”“疾出之”指的是徐疾补泻法;“遥大其穴”“盖其外门”指的是开阖补泻法。笔者认为,“泻必用员”“补必用方”不是一个单单的捻转补泻法,或是简单的复式补泻法的问题,上述提到的五种单式补泻手法不能被“方”“员”二字简单概括。在《灵枢·官能》原文中,针刺原理和纲领性原则在前面的“刺道、针论、针意”部分已经论述完毕,因此把“泻必用员”“补必用方”作为针刺补泻原则,在“工之用针”部分重复论述,从行文思维逻辑的角度来看,不具有合理性。

2 从古代文物与现代发明专利分析方 员指针具的可能性

2.1 出土文物与相关文献提示方柄针和圆柄针存在于内经时期有学者仅根据刘胜墓方柄针即认为捻转补泻在《黄帝内经》时期未出现[12],这显然是未考虑多个出土针具样式和未充分理解《灵枢·官能》中“泻必用员”“补必用方”的描述所致。圆柄针和方柄针在《黄帝内经》成书的西汉时期同时存在。如江苏扬州出土的西汉刘毋智墓(公元前199—154年)铜针(图1)[13]和广西贵县罗泊湾汉墓出土西汉(公元前179年—164年)银针,其针柄断面均为圆形(图2)[14],而河北满城刘胜墓出土西汉(公元前113年)金针和银针,其针柄断面为方形(图3)[15],以及重庆奉节老油坊遗址出土两汉时期的一件铜针柄部亦制成方形(图4)[16]。后世针具的制作发明,仍是在《九针论》《九针十二原》的理论指导下进行的。如在山东栖霞市慕家店北宋慕伉墓中出土的1件铜针[17]。铜针截面为方形,长10、上端宽0.4、厚0.1 cm(图5);清代吴谦所著的《医宗金鉴》[18]中亦附有九针图(图6),在传统九针的基础上兼具了彼时临床针具使用的特色改良,非常具有使用价值。因此,圆柄针和方柄针的同时存在,意味着2种针柄的样式不同可能出于临床针刺补泻操作的需要。

图1 铜针

图2 银针

图3 金针和银针

图4 铜针

图5 铜针载面

图6 九针图

2.2 方 员设计理念在针具发明创新上得到现代化体现在工业技术不发达的古代,医家在针具上实施简单而又特别的设计——将针柄制造成棱柱形或圆柱形,以遵循“工之用针”部分的捻转补泻要求,并提高疗效和防止误操作是极有可能的。现代针刺器械的发明创新也多遵循这一理念。例如王志平等[19]发明了一种扁方柄带孔不锈钢针具(图7),其能方便施针者操作,使子午流注理论得以充分发挥,经试制品临床使用,其疗效确比常用的缠柄的不锈钢针有明显的提高。又如史海峰等[20]发明了一种方柄助力松解针,其针柄由上挡片、针柄片、下挡片组成,三者形成一“工”字型结构,能使其在使用时手指不用紧捏即可产生较大阻力,不影响手指感知敏感度,在进退针时指端能够准确感知组织张力的细微变化,有利于疾患的精准治疗。见图8。

图7 不锈钢针具

图8 方柄助力松解针

另外,其他医疗领域关于防止误操作的发明创新有:一种后置式采血笔采用了上膛后防止误触卸针导致穿刺深度不准确的设计[21]。一种套扎器带有防误触泄压开关的设计[22]。

3 结论

综上所述,《灵枢·官能》篇“工之用针”部分是对针刺补泻操作步骤的具体描述,依《灵枢》篇章排列体例和后世针灸医籍体例,“泻必用员”“补必用方”作为首句应当指针具选择。而从出土文物上看,《黄帝内经》成书时期存在圆柄和方柄2种针柄样式,此2种针柄恰好适合《官能》篇针刺补泻中捻转手法的“转之”“微旋”要求,同时方柄针和圆柄针也具有其各自的优点,能达到提高治疗效果和防止误操作的目的。因此“泻必用员”“补必用方”很有可能是指“泻法用圆柄针”“补法用方柄针”。