“七国之乱”后吴、淮南二地政区的调整

2022-09-11但昌武

但昌武

(安徽大学历史学院,安徽合肥 230039)

刘邦建汉之后,大封诸侯,关东王国多跨郡连城,实力强大,对汉中央产生严重的威胁。汉景帝即位,采纳晁错的建议,推行“削藩”政策,迅速激化了汉廷与诸侯的矛盾。吴王刘濞联合其他诸侯,掀起了一场声势浩大的地方王国联合叛乱——“七国之乱”(又称“吴楚之乱”),但最终宣告失败。在西汉历史上,“七国之乱”具有重大节点性意义,经此乱后,地方诸侯实力急剧下降,再无力与汉中央抗衡。这种局势的变化,在相当程度上是通过政区调整的方式来实现和巩固的。《史记·汉兴以来诸侯王年表》载:

吴楚时,前后诸侯或以适削地,是以燕、代无北边郡,吴、淮南、长沙无南边郡,齐、赵、梁、楚支郡名山陂海咸纳于汉。(1)《史记》卷一七《汉兴以来诸侯王年表》,中华书局2013年版,第963页。

汉景帝在“七国之乱”后将关东诸侯支郡(包括边郡)全部纳入汉地,汉直辖区的大幅扩张与诸侯封域的普遍收缩直接导致了二者实力的迅速升降。正是因此,加强中央集权是目前学界理解景帝时期政区变迁的主要思路。

此次“收支郡”的政区调整同样波及吴、淮南二地,即引文所谓“吴、淮南、长沙无南边郡”。据周振鹤研究,淮南国最初辖九江、衡山、庐江、豫章四郡,文帝时期被分为淮南(以九江郡置)、衡山和庐江(以庐江、豫章二郡置)三国。“七国之乱”以后,景帝迁衡山王为济北王,迁庐江王为衡山王,庐江、豫章这两个南边郡就被纳入了汉土。而吴国有内史(东阳郡置)与会稽、鄣郡,后二郡为吴地南边郡,乱平后也被收入汉地。(2)周振鹤的《西汉政区地理》第二章《吴国沿革》和第四章《淮南国沿革》提及相关观点,后来其主编《中国行政区划通史·秦汉卷》也无太大变化。参见周振鹤: 《西汉政区地理》,人民出版社1987年版,第34—40、46—53页;周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著: 《中国行政区划通史·秦汉卷》,复旦大学出版社2017年版,第150—161、356—361、368—382页。这一研究基本可以作为上面引文的详注。

然而,深入梳理相关史料会发现,汉景帝对吴、淮南政区的调整远不止收南边郡这么简单,还伴随着迁郡、并郡等配套措施。而且这些调整措施不仅是中央集权政策的重要内容,也是对东南地域政治地理格局的一次重构。

一、 吴地政区的调整

在七国之乱中,吴王是乱首,吴地是乱源。因此,平乱之后,景帝对吴地政区进行了较大的调整。《史记·吴王濞列传》载:“徙汝南王非王吴故地,为江都王。”(3)《史记》卷一〇六《吴王濞列传》,第3411页。《史记·五宗世家》载:“江都易王非,以孝景前二年用皇子为汝南王。吴楚反时,非年十五,有材力,上书愿击吴。景帝赐非将军印,击吴。吴已破,二岁,徙为江都王,治吴故国,以军功赐天子旌旗。”(4)《史记》卷五九《五宗世家》,第2536页。即景帝前元三年(前154),吴国被废,景帝将得力皇子刘非从汝南徙封于吴国故地,为江都王。

关于江都国的封域,《汉书·地理志》中有互相矛盾的记载:

会稽郡,秦置。高帝六年为荆国,十二年更名吴。景帝四年属江都。属扬州。

丹扬郡,故鄣郡。属江都。武帝元封二年更名丹扬。属扬州。

广陵国。高帝六年属荆州,十一年更属吴。景帝四年更名江都,武帝元狩三年更名广陵。莽曰江平。属徐州。……广陵,江都易王非、广陵厉王胥皆都此,并得鄣郡,而不得吴。(5)《汉书》卷二八《地理志》,中华书局1962年版,第1590、1592、1638页。

《汉志》中广陵国在江淮之间,而广陵国的前身为江都国,可知江都国也应该在此地区。周振鹤通过复原吴地政区面貌,认为江都内史为原东阳郡所置。不过,江都国的疆域似乎不止于此,因为依前两条内容,会稽、鄣郡皆属江都,依第三条引文,江都国有鄣郡而无吴郡(即会稽郡)。

以上沿革内容都是班固所注。不少学者指出,《汉志》中此类自注错误甚多,不能直接采用。(6)王国维、周振鹤、辛德勇、晏昌贵、马孟龙等学者皆持此观点。参见王国维: 《观堂集林》卷一二《史林四》,中华书局1959年版,第534—556页;周振鹤: 《西汉政区地理》,第188页;辛德勇: 《秦汉政区与边界地理研究》,中华书局2009年版,第266页;晏昌贵: 《出土文献与古代政区地理研究》,《华中师范大学学报》2015年第2期;马孟龙: 《西汉广汉郡置年考辨——兼谈犍为郡置年》,《四川文物》2019年第3期。单看上述引文,班固对江都国是否辖有会稽郡的判断本就矛盾,而广陵王领有鄣郡的说法也明显有误,这一点周氏已有讨论。(7)周振鹤: 《西汉政区地理》,第38页。因此,还需要根据其他史料综合辨析。

元光六年(前129)“推恩令”颁布后,王子侯国从诸侯国的边缘地区开始分封,这一侯国分布规律是学界考察王国早期边界的重要凭证。(8)周振鹤: 《西汉长沙国封域变迁考》,《文物集刊》第2辑,文物出版社1980年版,第179—188页。元朔元年(前128),江都国即分封了一批王子侯,分别为丹阳、湖孰、秣陵、盱台、淮陵。(9)《史记》卷二一《建元已来王子侯者年表》,第1272—1273页;《汉书》卷一五《王子侯国表》,第437—438页。据《汉表》,句容亦为元光六年的长沙王子侯国,但句容在会稽郡,王荣商认为此乃江都王子侯,《汉表》有误。马孟龙则认为“句容”或是“句陵”之误,《汉表》载其为长沙王子侯国应可凭信。鉴于此,笔者暂不将句容列入江都王子侯国名单中。二者观点分别见王荣商: 《汉书补注》卷五,徐蜀撰编: 《二十四史订补》,书目文献出版社1996年版,第1032页;马孟龙: 《西汉侯国地理》,上海古籍出版社2021年版,第269—270页。其中盱台、淮陵皆沿淮水分布,在江都内史的北境,符合这一规律。而丹阳、湖孰与秣陵皆在原鄣郡北部。如果江都国已得鄣郡全境,则王子侯的始封地域当在其南部的黟、歙、于潜、故鄣等县,而非鄣郡北部——其国土的中间区域(图1)。因此,马孟龙认为,江都国并未辖有鄣郡,仅被益封了其北部数县(10)马孟龙: 《西汉侯国地理》,第173、183页。,此说可信。

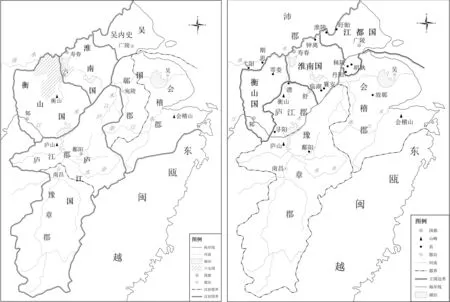

图1 “七国之乱”前后吴与淮南政区示意图资料来源: 以《中国历史地图集》第2册《秦·西汉·东汉时期》“淮汉以南诸郡”图(地图出版社1982年版,第11—12页)为底图改绘而成;左图中豫章、庐江分界线参考周振鹤《西汉政区地理》(第48—51页)的研究。

鄣郡北部数县改属江都国后,其余部分是另立新郡还是并入它郡呢?从文献记载来看,鄣郡的中、南部可能被并到了会稽郡中。《淮南衡山列传》载:

王欲发国中兵,恐其相、二千石不听。王乃与伍被谋,先杀相、二千石: 伪失火宫中,相、二千石救火,至即杀之。计未决,又欲令人衣求盗衣,持羽檄,从东方来,呼曰“南越兵入界”,欲因以发兵。乃使人至庐江、会稽为求盗,未发。王问伍被曰:“吾举兵西乡,诸侯必有应我者;即无应,奈何?”被曰:“南收衡山以击庐江,有寻阳之船,守下雉之城,结九江之浦,绝豫章之口,强弩临江而守,以禁南郡之下,东收江都、会稽,南通劲越,屈强江淮间,犹可得延岁月之寿。”王曰:“善,无以易此。急则走越耳。”(11)《史记》卷一一八《淮南衡山列传》,第3731页。

在谋逆被发觉之前(即元狩元年前),淮南王曾计划向东进军,但其军事目标只有江都国和会稽郡,丝毫没有提及鄣郡,说明当时鄣郡已不存在。而且文中还称,淮南王意图派人为他郡求盗,然后“持羽檄”回淮南散布南越国进攻的谣言。从其方案实施来看,他是派人到庐江、会稽二郡,庐江郡与淮南国相邻(见后文),会稽郡可能也是如此。可以想象,如果鄣郡当时存在,淮南王何不直接派人到邻近的鄣郡为求盗呢?会稽郡的求盗能否越过鄣郡来淮南国报信本身便可存疑,即使可以,这种方案也容易失去时效性。这似乎暗示着,鄣郡大部分地区已经并入会稽,而会稽与淮南国相邻。

又,《东越列传》载:“至建元六年,闽越击南越。南越守天子约,不敢擅发兵击,而以闻。上遣大行王恢出豫章,大农韩安国出会稽,皆为将军。”(12)《史记》卷一一四《东越列传》,第3587页。豫章、鄣郡、会稽郡原皆邻近闽越,但在这次对闽越的军事行动中,没有看到汉兵出鄣郡的记载。综合判断,鄣郡中、南部县邑可能在汉景帝时期已经省入会稽郡了。

此外,《越绝书·越绝外传吴地传》中的一条史料值得注意:

汉文帝前九年,会稽并故鄣郡。太守治故鄣,都尉治山阴。前十六年,太守治吴郡,都尉治钱唐。(13)李步嘉: 《越绝书校释》卷二《越绝外传吴地传》,中华书局2013年版,第41页。按: 《越绝书》的作者和成书时间比较复杂,一般认为其撰著可前追至战国时期,汉代吴、越之人又充实了内容,会稽郡人袁康、吴平在此书的编定过程中有重要的贡献。王铁与乔治忠依据此书末章内容,分别考证了袁康、吴平的活动年代,前者认为二人存于西汉至东汉初,后者认为其活动于东汉时期,而吴平逝于汉安帝之时。书中记载的先秦吴越历史多有虚妄之言,但关于地理的内容如《越绝外传吴地传》《越绝外传记地传》二篇,考虑到作者的地域背景以及当时可能还有相关古迹和文本存在,一般认为比较可信。此处谈论西汉吴越地区的政区变迁,相关史事距离本书成文时间不远,应具有一定参考价值。参见陈桥驿: 《关于〈越绝书〉及其作者》,《杭州大学学报(哲学社会科学版)》1979年第4期;陈桥驿: 《点校本越绝书序》,〔汉〕 袁康、吴平辑录,乐祖谋点校: 《越绝书》,上海古籍出版社1985年版,第1—21页;黄苇: 《关于〈越绝书〉》,《复旦学报(社会科学版)》1983年第4期;仓修良: 《〈越绝书〉是一部地方史》,《历史研究》1990年第4期;王铁: 《〈越绝书〉末篇末章释读——论〈越绝书〉的编者与成书年代》,《古籍整理研究学刊》2012年第6期;乔治忠: 《〈越绝书〉成书年代与作者问题的重新考辨》,《学术月刊》2013年第11期。

据此可知,文帝前元九年(前171)时,出现会稽、鄣郡合并之事,并由此带来郡守与郡尉治所的改变。不过《史记·吴王濞列传》称,景帝前元三年,汉廷欲“削吴之豫章郡、会稽郡”,其中的“豫章郡”一般认为是“鄣郡”之误。(14)〔清〕 梁玉绳: 《史记志疑》卷三三《吴王濞列传》,中华书局1981年版,第1371页。依照《史记》的记载,会稽、鄣郡在景帝初年依然分立。《史记》的史料来源应更为可靠,但《越绝书》的内容或也非空穴来风。这也许是东汉吴越士人熟知西汉前期会稽、鄣郡曾有合并的历史,但混淆了具体时间,将景帝时期两郡合并之事误系于文帝之时。(15)马孟龙曾指出,《汉书·高帝纪》误将高帝十二年颍川、东郡分别并入淮阳、梁国之事系于高帝十一年三月梁国、淮阳国初封之时(马孟龙: 《西汉侯国地理》,第107—108页)。《越绝书》这段记载或与此情况类同。总之,汉景帝在“七国之乱”后,将吴国故地一分为二: 鄣郡中、南部并入会稽郡,其北部与原吴内史合并,置江都国。

二、 淮南政区的调整

景帝前元三年的诸侯叛乱同样波及淮南地区,并在次年引发了三国疆域的调整。《史记·淮南衡山列传》记载:

孝景三年,吴楚七国反,吴使者至淮南,淮南王欲发兵应之。其相曰:“大王必欲发兵应吴,臣愿为将。”王乃属相兵。淮南相已将兵,因城守,不听王而为汉;汉亦使曲城侯将兵救淮南: 淮南以故得完。吴使者至庐江,庐江王弗应,而往来使越。吴使者至衡山,衡山王坚守无二心。孝景四年,吴楚已破,衡山王朝,上以为贞信,乃劳苦之曰:“南方卑湿。”徙衡山王王济北,所以褒之。及薨,遂赐谥为贞王。庐江王边越,数使使相交,故徙为衡山王,王江北。淮南王如故。(16)《史记》卷一一八《淮南衡山王列传》,第3720页。

衡山王无叛心,徙至济北;庐江王与越人通使,迁至江北为“衡山王”,庐江、豫章二郡属汉;淮南国不变。

不过此次郡国调整,可能还涉及庐江郡的北迁问题。据《汉志》记载,汉末庐江郡辖县全部位于江北,但是已有学者指出,秦至西汉前期的庐江郡(国)原在江南。(17)如胡三省与金榜即作此说。分别见〔宋〕 司马光编著,〔元〕 胡三省音注: 《资治通鉴》,中华书局1956年版,第502页;〔清〕 金榜: 《礼笺》卷一《地理志分置郡国考》,《续修四库全书》经部第109册,上海古籍出版社2002年版,第25页。上面引文中“边越”与“徙为衡山王,王江北”足以说明这一点。那么庐江郡何时北迁呢?“七国之乱”以后,淮南地区有两次较大的政区调整事件,第一次发生在景帝前元四年(前153),第二次发生在淮南、衡山诸王谋叛后的武帝元狩二年(前121)。(18)关于第二次政区调整的整体性探讨,参见周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著: 《中国行政区划通史·秦汉卷》,第162—164页。梳理史料会发现,庐江郡北迁应该在景帝前元四年,而不可能晚至元狩二年,试详论之。

首先,汉武帝建元三年(前138)曾发生过东瓯国内徙至庐江郡之事。《史记·汉兴以来将相名臣年表》载:“建元三年,东瓯王广武侯望率其众四万余人来降,处庐江郡。”(19)《史记》卷二二《汉兴以来将相名臣年表》,第1338页。此事又载于《史记·东越列传》:

至建元三年,闽越发兵围东瓯。东瓯食尽,困,且降,乃使人告急天子。……乃遣庄助以节发兵会稽。会稽太守欲距不为发兵,助乃斩一司马,谕意指,遂发兵浮海救东瓯。未至,闽越引兵而去。东瓯请举国徙中国,乃悉举众来,处江淮之间。(20)《史记》卷一一四《东越列传》,第3586页。

两相对照可知,在建元三年之前,庐江郡已经在江淮之间了,并不在江南。

其次,据周振鹤研究,汉初庐江郡在豫章郡之北,辖有庐江水、余水流域以及沿江地区,郡治在番阳县,而豫章郡辖有今赣江流域上游,郡治在南昌县(图1)。但建元六年(前135)汉伐闽越的相关史料显示,当时的豫章郡至少辖番阳县和余水之地,庐江郡应该已经北迁了。

《东越列传》载,建元六年汉军由豫章出击闽越:

至建元六年,闽越击南越。南越守天子约,不敢擅发兵击,而以闻。上遣大行王恢出豫章,大农韩安国出会稽,皆为将军。(21)《史记》卷一一四《东越列传》,第3587页。

此事又见于《西南夷列传》:“建元六年,大行王恢击东越,东越杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风指晓南越。”(22)《史记》卷一一六《西南夷列传》,第3604页。汉武帝命大行王恢出豫章,统领此郡之军政事务。他能派遣番阳令唐蒙出使南越,表明原为庐江郡郡治的番阳县此时已改属豫章了。而番阳在余水以北,可证明整个余水流域都在豫章郡辖域内。

此次军事行动结束后,刘安与严助还就汉廷是否应该出兵闽越的问题进行了辩论,透露了豫章郡境有余水的信息。《汉书·严助传》中,刘安提到了闽越对淮南国的进攻路线:“越人欲为变,必先田余干界中,积食粮,乃入伐材治船。”(23)《汉书》卷六四《严助传》,第2781页。而严助称:

今闽越王狠戾不仁,杀其骨肉,离其亲戚,所为甚多不义,又数举兵侵陵百越,并兼邻国,以为暴强,阴计奇策,入燔寻阳楼船,欲招会稽之地,以践句践之迹。今者,边又言闽王率两国击南越。陛下为万民安危久远之计,使人谕告之曰:“天下安宁,各继世抚民,禁毋敢相并。”有司疑其以虎狼之心,贪据百越之利,或于逆顺,不奉明诏,则会稽、豫章必有长患。(24)《汉书》卷六四《严助传》,第2787页。

从刘安的叙述中可知,闽越进攻汉地,首先要在余水流域上游的余干县建立桥头堡,积粮治船,然后循余水顺流而西。严助称闽越“阴计奇策,入燔寻阳楼船”,应该就是依此路线进攻。又称,如果闽越不服,“则会稽、豫章必有长患”。会稽郡在闽越北部,与余水无关,说明受这条进攻路线影响的是豫章郡,也反映出当时的余水流域在豫章而非庐江。

再次,《封禅书》载:

其明年,郊雍,获一角兽,若麃然。有司曰:“陛下肃祗郊祀,上帝报享,锡一角兽,盖麟云。”于是以荐五畤,畤加一牛以燎。锡诸侯白金,风符应合于天也。

于是济北王以为天子且封禅,乃上书献太山及其旁邑,天子以他县偿之。常山王有罪,迁,天子封其弟于真定,以续先王祀,而以常山为郡,然后五岳皆在天子之邦。(25)《史记》卷二八《封禅书》,第1659页。

引文中的“其明年”一般认为是“元狩元年”(前122),如《史记集解》引徐广注曰:“武帝立已十九年。”而且此年“获一角兽”,这也是武帝改元“元狩”的直接原因。(26)《封禅书》载:“其后三年,有司言元宜以天瑞命,不宜以一二数。一元曰‘建’,二元以长星曰‘光’,三元以郊得一角兽曰‘狩’云。”见《史记》卷二八《封禅书》,第1661页。如此,济北王献“太山及其旁邑”大致在元狩元年,而常山国迁为真定国在元鼎四年(前113)。(27)《史记》卷一七《汉兴以来诸侯王年表》,第1028页。

西汉五岳为北岳常(恒)山、东岳泰山、南岳衡山、西岳华山和中岳嵩山。汉朝建立后,华山、嵩山分别在汉之内史、河南郡中,其他三岳皆在诸侯国。衡山的位置在秦汉时期稍有争议,但作为国家祭祀场所的南岳衡山,为《汉志》庐江郡潜县之天柱山。(28)相关史料见《汉书》卷二五《郊祀志》,第1249页;《汉书》卷二八《地理志》,第1569页。较新研究参见田天: 《秦汉国家祭祀史稿》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第306—312页;牛敬飞: 《论衡山南岳地位之成立——兼与陈立柱等商榷》,《社会科学论坛》2014年第2期。《封禅书》中只谈到泰山与常山转入汉郡便称“五岳皆在天子之邦”,而未提及南岳衡山的改属,这说明元狩元年前南岳衡山久已属汉。衡山改属汉地之事有两种可能性: (1) 西汉前期衡山一直在衡山国中,元狩元年衡山国除为郡,割其南部置庐江郡,衡山改属庐江,因此属汉; (2) 景帝前元四年,庐江郡北迁,而衡山在庐江郡中,为天子所有。从以上推论来看,第二种的可能性更大。

景帝徙封庐江王时,为何会夺衡山一半之地改置为汉郡呢?马孟龙注意到,以半郡(国)之地封诸侯正是汉景帝王国政策的新内容。例如,景帝前元二年(前155),淮阳、汝南二王各分原淮阳郡之半,河间王仅封河间郡西半部,广川王仅得清河郡北部地,景帝前元四年,汉廷析济南郡地之半封济北王,中元三年(前147)又只以清河郡北部地封清河王。(29)马孟龙: 《西汉侯国地理》,第171—172页。景帝以衡山西部地徙封庐江王之事,显然符合这一通行做法。汉景帝对淮南三国的不同处置措施,也依据他们在七国之乱时的不同表现而制定。前文可知,在七国之乱中,衡山王“坚守无二心”,景帝为褒奖忠诚,迁其至富庶的齐地为济北王;淮南王有叛意而无叛举,因而“如故”;庐江王在动乱中擅自与越人遣使来往,按理应当有所惩罚,景帝却将其从环境恶劣的边缘之地江南迁至江北,这反而算是褒奖,不合常理。(30)西汉前期,诸侯王与外夷通使并非罕事,庐江王使越究竟有何图谋,史书也语焉不详。但庐江王在七国之乱这种敏感的政治形势中与越人相通,本就表达出一种颇为暧昧的政治态度。何况当时东越、闽越皆参与到了吴王的叛乱中,庐江王此举显然有不轨的成分。后来景帝将其北迁,隔绝他与越人之间的联系,说明当时汉廷对其行为颇有不满,这也反衬出庐江王使越之事是他的政治污点。故笔者认为,景帝迁庐江王于衡山,可能也是为了惩其通越之举,故割其南部置庐江郡,使衡山国境大为收缩。

北迁后庐山郡的辖境可以依据《汉志》的记载作大致推测: 其北有潜县,如此南岳衡山才能属汉地;东部的襄安、临湖二县当时可能属淮南国;西部可能无金兰、雩娄县,因为衡山国都在邾,而此国北部还有《汉志》中六安国之地,夹在中间的金兰、雩娄二县更可能属衡山国(31)周振鹤认为六安国为故淮南之地,而元朔五年武帝削淮南王二县为弋阳、期思(周振鹤: 《西汉政区地理》,第51—52页),笔者以为不确。六安国更可能位于故衡山国之地,而淮南王被削之二县可能为襄安、临湖。此问题较为复杂,但与本文关涉不大,限于篇幅留待另文讨论。;南以江水为界。

庐江郡北迁后,豫章郡并其故地,郡域大幅扩张。不过这一辖域范围也有历史渊源,因为汉初豫章郡本就是从庐江郡南部分离出来的。(32)汉初豫章郡的设置和郡域来源参见周振鹤: 《西汉政区地理》,第50页。此次合并,恰是恢复了原来庐江郡的辖域面貌,只是郡名改成了“豫章”。

三、 汉景帝调整二地政区的原因

通过前文考证可发现,在七国之乱后,汉景帝对吴、淮南二地进行了一次全面调整。在吴地,徙汝南王为江都王,辖东阳郡及原鄣郡的北部数县,然后将原鄣郡的其余地区和会稽郡合并为新的会稽郡。在淮南地区,先徙衡山王为济北王,又徙庐江王为衡山王,但仅封原衡山国西、北部地区,其东南部置为新的庐江郡,然后将原来江南的庐江、豫章二郡合并为新的豫章郡。经过此次调整之后,二地王国基本位于江北,而江南汉郡的实力都得到了显著增强。此次大调整既是汉景帝“削藩”政策的延续,也是汉廷对帝国东南地域政治地理格局的重构。

从秦至西汉前期,位于帝国东南部的吴、淮南地区一直被认为是天下易乱之地。《史记·高祖本纪》载:“秦始皇帝常曰‘东南有天子气’,于是因东游以厌之”(33)《史记》卷八《高祖本纪》,第444页。,即体现出秦始皇对东南地区统治形势的担忧。《史记·吴王濞列传》:

荆王刘贾为布所杀,无后。上患吴、会稽轻悍,无壮王以填之,诸子少,乃立濞于沛为吴王,王三郡五十三城。已拜受印,高帝召濞相之,谓曰:“若状有反相。”心独悔,业已拜,因拊其背,告曰:“汉后五十年东南有乱者,岂若邪?然天下同姓为一家也,慎无反!”濞顿首曰:“不敢。”(34)《史记》卷一〇六《吴王濞列传》,第3395—3396页。

吴、会稽等地以“轻悍”著称,刘邦被迫封支脉疏远但年富力强的刘濞为吴王也是缘于此,但又始终不放心此地区的稳定,对刘濞仔细告诫。

西汉前期,吴、淮南地区长期轻视汉廷权威,甚至有多次叛乱的记载。高祖时期,英布作乱,东灭荆,西破楚,祸及整个江淮流域。文帝即位后,淮南王骄纵自恣,藐视朝廷,最终走向为乱之路。而吴王刘濞也因其子被杀之故,数十年称病不朝,阴谋反叛。《袁盎晁错列传》载:

(袁盎)徙为吴相,辞行,种谓盎曰:“吴王骄日久,国多奸。今苟欲劾治,彼不上书告君,即利剑刺君矣。南方卑湿,君能日饮,毋何,时说王曰毋反而已。如此幸得脱。”盎用种之计,吴王厚遇盎。(35)《史记》卷一〇一《袁盎晁错列传》,第3301页。

又载邓公言曰:“吴王为反数十年矣,发怒削地,以诛错为名,其意非在错也。且臣恐天下之士噤口,不敢复言也!”(36)《史记》卷一〇一《袁盎晁错列传》,第3308页。可见,朝中臣子皆认为吴王数十年骄纵谋逆,成为汉廷统治的忧患。终于在景帝时期,吴王刘濞发动了西汉时期规模最大的王国叛乱,淮南、庐江二国也蠢蠢欲动。到了汉武帝时期,虽然王国基本没有对抗汉廷的实力了,但淮南、衡山、江都等王依然居心叵测,意图不轨。对此,司马迁在《淮南衡山列传》中评论:

诗之所谓“戎狄是膺,荆舒是惩”,信哉是言也。淮南、衡山亲为骨肉,疆土千里,列为诸侯,不务遵蕃臣职以承辅天子,而专挟邪僻之计,谋为畔逆,仍父子再亡国,各不终其身,为天下笑。此非独王过也,亦其俗薄,臣下渐靡使然也。夫荆楚僄勇轻悍,好作乱,乃自古记之矣。(37)《史记》卷一一八《淮南衡山列传》,第3737页。

太史公认为荆楚之地民风剽悍,好于作乱,且这种风气经由当地入仕臣子,影响了诸侯王的行为。这反映了当时人对这一地区的印象,以及他们对现象背后原因的认识。

除地方风俗外,汉初东南诸国的政区设置本身也是易生叛乱的因素。建汉之后,汉高祖广封刘氏子弟为王,以镇抚四海,承卫天子。与此同时,刘邦还有意在这种郡国并行的制度框架下解决边疆问题: 将关东边郡皆分入边缘王国之中,让它们来承担守边之责。其中,燕、代负责抵御匈奴,长沙国着力制衡南越,淮南、吴二国主要应付东越诸国。(38)淮南国与南越相连,承担了部分边防任务。但南越国进攻的主要方向在长沙国地区,特别是当时的长沙内史及后来的桂阳郡一带。相关史事可详参《史记》卷一一三《南越列传》,第3569—3570页。由于肩负镇抚边疆的重任,这些“外接胡越”的王国多跨有数郡,实力强大。刘邦甚至还有意使它们普遍形成“内郡+边郡”的内部政区结构。譬如代国,最初有代、雁门、云中三边郡,后来刘邦为其减去云中而增内郡太原。(39)《汉书·高帝纪》载:“(高帝十一年)上还雒阳。诏曰:‘代地居常山之北,与夷狄边,赵乃从山南有之,远,数有胡寇,难以为国。颇取山南太原之地益属代,代之云中以西为云中郡,则代受边寇益少矣。王、相国、通侯、吏二千石择可立为代王者。’燕王绾、相国何等三十三人皆曰:‘子恒贤知温良,请立以为代王,都晋阳。’”见《汉书》卷一《高帝纪》,第70页。这本质上是在平衡边地王国的责任与实力,防止其责任过重而实力过弱,无法独力承担守边之责。

然而,这种政治地域结构的设计在东南部边疆却有不宜之处,因为吴、淮南王国所面对的是东海、闽越这类缺乏进攻能力的小国,并无燕、代、长沙等国那样沉重的边防压力。《汉书·严助传》载:

不习南方地形者,多以越为人众兵强,能难边城。淮南全国之时,多为边吏,臣窃闻之,与中国异。限以高山,人迹所绝,车道不通,天地所以隔外内也。其入中国必下领水,领水之山峭峻,漂石破舟,不可以大舩载食粮下也。越人欲为变,必先田余干界中,积食粮,乃入伐材治船。边城守候诚谨,越人有入伐材者,辄收捕,焚其积聚,虽百越,奈边城何!且越人緜力薄材,不能陆战,又无车骑弓弩之用,然而不可入者,以保地险,而中国之人不能其水土也。(40)《汉书》卷六四《严助传》,第2781页。

东越诸族对“中国”的威胁十分有限: 一则地形不利,且没有发动军事进攻的前哨基地;二则装备水平低,兵员有限,既无水战的条件,又不能陆战,更缺乏攻城能力。

当然,越地地形复杂,气候恶劣,蛇虫众多,“中国”之人也很难进入。即使如此,淮南国依然单独消灭了南海国。(41)相关史事可见《汉书》卷六四《严助传》,第2779页;《史记》卷一一八《淮南衡山列传》,第3742页。吴国实力更强,“吴有豫章郡铜山,濞则招致天下亡命者盗铸钱,煮海水为盐,以故无赋,国用富饶”(42)《史记》卷一〇六《吴王濞列传》,第3396—3397页。。后来又是七国之乱的发起国和中坚力量,对东部诸越也有很强的影响力。“发二十余万人。南使闽越、东越,东越亦发兵从。”(43)《史记》卷一〇六《吴王濞列传》,第3402页。这些都说明淮南、吴这两个边地王国不仅守边压力小,而且实力也远强于所面对的东越诸族。东南临边王国的国力远远超出了守边需求,反而不断积攒力量,成为地方叛乱滋生的重要原因。

而且与匈奴、南越不同,东越诸族与淮南、吴国向来交好,王国作乱则为其帮凶,作乱失败则为其退路,成为此地区易生动乱的外在因素。《黥布列传》载:

布军败走,渡淮,数止战,不利,与百余人走江南。布故与番君婚,以故长沙哀王使人绐布,伪与亡,诱走越,故信而随之番阳。番阳人杀布兹乡民田舍,遂灭黥布。(44)《史记》卷九一《黥布列传》,第3143页。

英布为刘邦所败后,便计划逃到越地。前文提到吴王刘濞造反,东越派兵跟从。而《吴王濞列传》载,吴楚联军失败后,吴王也意图退守东越,东越杀刘濞后,吴王二子又逃到闽越:

于是吴王乃与其麾下壮士数千人夜亡去,度江走丹徒,保东越。东越兵可万余人,乃使人收聚亡卒。汉使人以利啗东越,东越即绐吴王,吴王出劳军,即使人杀吴王,盛其头,驰传以闻。吴王子子华、子驹亡走闽越。(45)《史记》卷一〇六《吴王濞列传》,第3409页。

七国之乱期间,“庐江王边越,数使使相交”。而在汉武帝时期淮南王刘安的谋反方案中,也把逃往越地作为最后的退路:

王问伍被曰:“吾举兵西乡,诸侯必有应我者;即无应,奈何?”被曰:“南收衡山以击庐江,有寻阳之船,守下雉之城,结九江之浦,绝豫章之口,强弩临江而守,以禁南郡之下,东收江都、会稽,南通劲越,屈强江淮间,犹可得延岁月之寿。”王曰:“善,无以易此。急则走越耳。”(46)《史记》卷一一八《淮南衡山列传》,第3731页。

有了东越二国作为“盟友”和后方,吴、淮南二地的造反活动不仅没有后顾之忧,甚至还有了外力之协助。

正是因为过去东南边地王国的政治地理结构存在着缺陷,汉景帝在“七国之乱”后对这一地区的政区格局做了较大的调整: 收去淮南、吴边郡,大幅削弱当地诸侯的实力,同时将王国皆置于江北,隔绝它们与越人的地域关联。前引《淮南衡山列传》中“庐江王边越,数使使相交,故徙为衡山王,王江北”的记载,正体现了景帝的这一意图。但这也意味着,过去王国所承担的边防重任转移到了江南诸边郡的身上,而且这些边郡还扮演着制衡江北诸侯的角色。内制诸侯而外攘蛮夷的双重责任,必然对边郡的实力提出了新的要求。汉景帝合豫章与庐江为新的豫章郡,并会稽与鄣郡中、南部为新的会稽郡,可能就是缘于此。

从后来的历史可以看到,这一调整产生了实质性效果。淮南、衡山、江都诸王长期阴谋作乱,但被汉武帝发觉之后,很快就被平息。从淮南王与伍被策划的对谈中可见,淮南国不仅实力弱,而且造反活动掣肘颇多,甚至据地自守,都要先“南收衡山以击庐江”,防止南郡的汉军顺江而下,然后“东收江都、会稽,南通劲越”,才能“延岁月之寿”。(47)《史记》卷一一八《淮南衡山列传》,第3724—3731页。与此同时,合并后的会稽、豫章二郡之实力也足以制服东海、闽越二国。建元三年(前138),闽越围东瓯,汉武帝派严助发会稽郡兵以救之,闽越很快就解围而去。建元六年,闽越擅自进攻南越国,汉武帝“遣大行王恢出豫章,大农韩安国出会稽”,两郡之兵尚未逾岭,闽越国人便杀其王而降。(48)《史记》卷一一四《东越列传》,第3587页。