析古典诗词中桂花的喻义与精神幻象

2022-09-09申树斌

申树斌

(东北财经大学 数据科学与人工智能学院,辽宁大连 116025)

桂花可食用,也可观赏。桂花被寄寓高尚的心灵寄托,被幻化为月中的桂树,常被用来点缀中秋月境。桂花也被寄予高贵或高冷、脱俗、内敛的品格。在不同的朝代,桂花的喻义与精神幻象也略有不同。

1 桂花的古典诗词概览

表1列出了关于桂花的古典诗词的朝代、作者、生平、题目和桂花的喻义。

据表1,描写桂花的古典诗词共有38 首,其中唐代8 首、宋代17 首、元代1 首、明代5 首、清代7首,占总数的比例分别为21.05%、44.74%、2.63%、13.16%、18.42%。历代学者歌颂桂花的频率宋代最高,元代最低,唐代、明代与清代差不多,但唐代稍高,清代次之。

表1 桂花的古典诗词概览

2 作者涉足的城市与桂花的地域分布

表2列出了诗词作者涉足的城市及城市的市花。

据表2的不完全统计,所有作者中仅有6 位作者涉足过偏爱桂花的城市。

表2 作者涉足的城市及市花

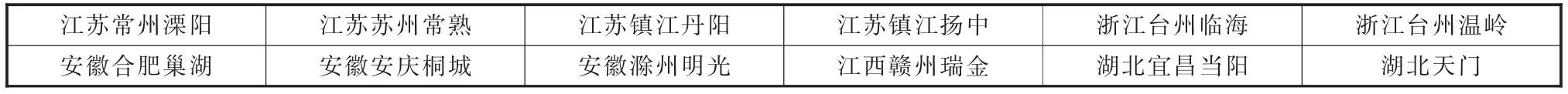

表3和表4列出了桂花普及的城市。另据表3和表4中桂花的地域分布情况,30 位作者涉足的省均有偏爱桂花的城市,4 位作者则没有,4 位作者的资料不详。在所有作者涉足的14 个省中,8 个省有偏爱桂花的城市,6 个省则没有。

综合上述数据可推得:作者对桂花的情感源泉可能与地理环境、民间风俗和社会阶层地位等因素有关。

3 对桂花的情感溯源

作者的创作思想会受社会主流和非主流等民间风俗和社会思潮的双向影响。

民间风俗和社会思潮可从社会情感的变异性和趋向性体现出来。定义各省的情感差异指数A=各省的市花种类数/各省的城市总数,各省对桂花的偏好指数B=各省以桂花为市花的城市数/各省的城市总数。其中,A 越趋向0,情感差异越小,A 越趋向1,情感差异越大;B 越趋向0,对桂花的偏好程度越低,B越趋向1,对桂花的偏好程度越高(见表5、表6)。

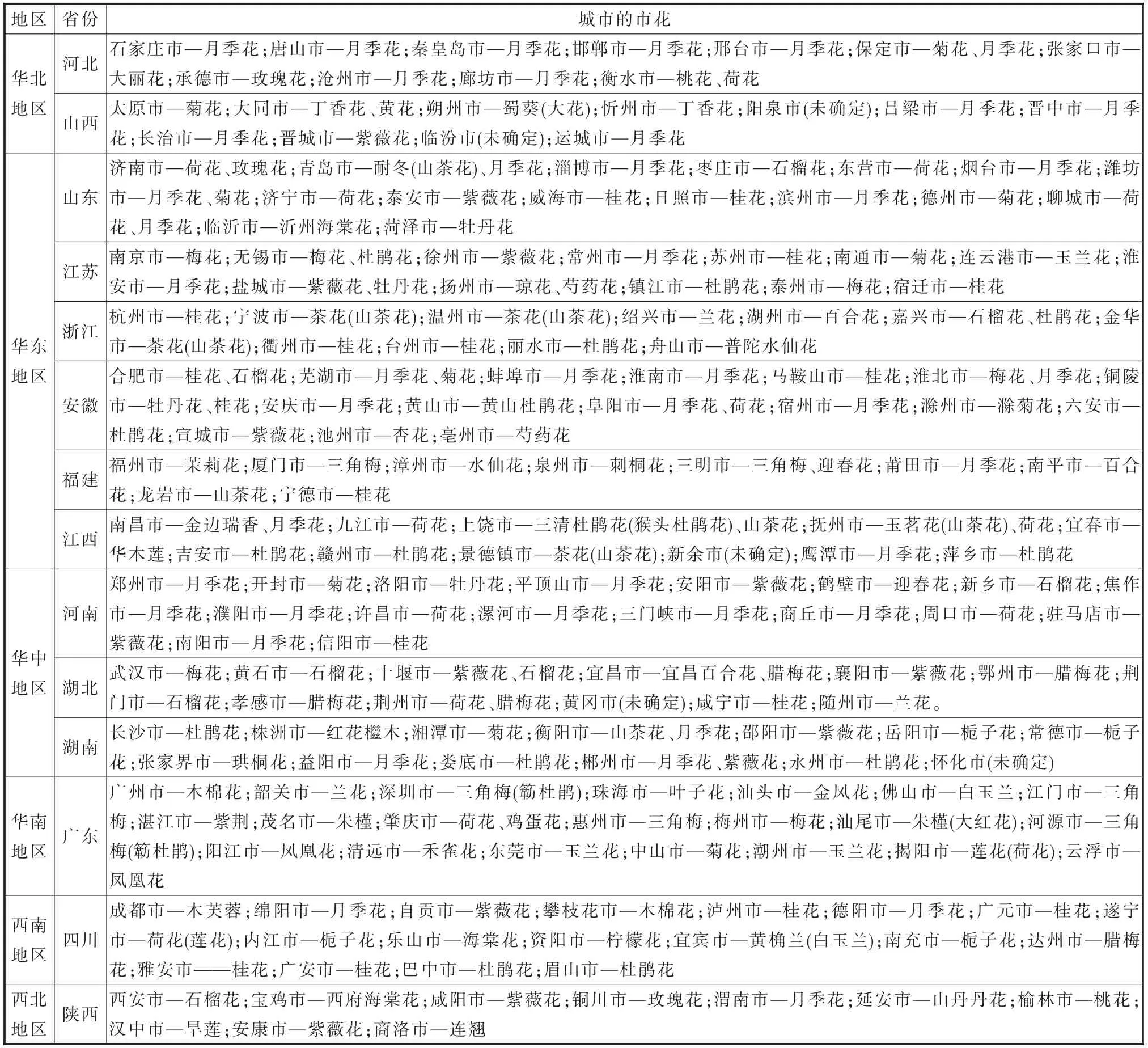

表5 各地城市的市花

其中市花未确定的城市拥有一个单独的市花种类。

考察各地区的情感差异指数和对桂花的偏好指数情况。

由于中国幅员辽阔,民族和自然环境的多样性较高,各地区的情感差异程度也较高,但总体比较而言,河北和河南的情感差异程度相对较低。

华东地区(山东、江苏、浙江、安徽、福建,除江西)、华中地区(河南、湖北,除湖南)和四川对桂花的偏好指数大于零,而河北、山西、湖南、广东和陕西对桂花的偏好指数为零。其中,在考虑县级市的情况下,江西对桂花的偏好指数不为零。

由表1作者对桂花的情感表达,表2、表3、表4作者涉足的城市和桂花的地域分布和表6数据所描述的各地方民间风俗和社会思潮状况可追溯各位作者的创作灵感。

表3 以桂花作为市花的城市

表4 以桂花作为市花的县级城市

表6 各省的情感差异指数A 和对桂花的偏好指数B

唐代作者:

王维:不同地区迥异的民间风俗构绘了作者个人情感随时空融合、起伏的艺术画面。

王建:望月中高冷和平易的心境是不同地区迥异风俗习惯的真实写照。

卢照邻:不同地区自然人文环境的差异引发作者对人间冷暖高低的感慨。

高适:经历了不同地区的风俗习惯,作者表现出人生淡泊随缘的客观情感。

李贺:体现了作者对不同地区人际环境冷暖的感慨和落榜还乡的自贱心理。

李商隐:继承了作者家乡的那种生活幻境的情感表达方式。

白居易:继承了家乡民俗中追求社会阶层地位的惯性思维。

颜真卿:借喻桂花谦虚自强的品格。

宋代作者:

李清照:作者赞扬桂花谦虚内敛的品格是当地民风的真实写照。

谢懋:赞美桂花内外兼修、超俗高贵的品格。

吴文英:表达了与桂花超俗高贵的品格相融的境遇感。

刘过:桂花表达的交流情结,与当地民风相符。

晏殊:政治上的孤独感引发作者的思乡之情。

高观国:高冷与团圆相互映衬是当地人心境的真实写照。

王沂孙:人的亲近感引发对故国的相思之情。

严蕊:桂花引发作者对美满爱情的向往。

陈起:桂花引发作者对冲破地域间情感隔阂的细腻感触。

姜夔:借桂花表达思念故人的心境。

吕声之:桂花融合了安徽和浙江的民俗思想。

苏泂:这首诗是作者奋斗历程的真实体现。

刘攽:桂花的品格融合了江西、山东、安徽和湖北的民俗思想。

翁元龙:反映了当时知识分子高贵的精神面貌。

杨冠卿:桂花的品格融合了湖北、江西和广东的民俗思想。

刘克庄:桂花的品格反映了福建的民俗思想。

明代作者:

文征明:桂花引发作者中秋怀念友人的浪漫情感。

杨士奇:桂花引发作者突破情感隔阂,追求永恒爱情的感慨。

罗万杰:桂花高冷内敛的品格与当地民俗相符。

沈周:明代的社会环境和当地民俗引发作者对桂花在功名与爱情上的寄思。

清代作者:

符曾:桂花体现当地人对精致生活的追求。

钱谦益:桂花反衬出孤独的个人情感。

顾贞立:桂花引发对青春爱情的渴望。

顾贞观:以桂花寄情。

梁鼎芬:以桂花寄情。

4 对桂花情感的时代特征

对桂花情感的精神本源是自尊和理想。古代文人遭受贬谪是一个普遍的现象,文人遭受贬毁的首先是自尊和理想。虽然被贬文人会通过艺术创作的途径重塑自己的气节和人格,但由于历代文人在历史进程中的政治艰辛和对历史道义的担当,他们的生活轨迹脱离了对桂花的精神本源情感,很少将桂花作为他们寄情的对象。为现代学者所重视的被贬谪文人[1-3]所创作的题材中仅有白居易的创作题材涉猎桂花。对桂花的情感源泉更多来自民间风俗和社会伦理。桂花另一个主要的意象是与月相伴。月文化在中国历史悠久[4]。月和桂花分别表达人的离合和精神的起伏。桂花对美好生活的包容与中国的月文化容易产生思想的共鸣点。严受云将古典诗词中约定性的月意象概括为:团圆与思念、故国、永恒、美好等[5]。吕效端认为唐诗中的月意象征着团圆和美好,宋词中月意象表达的多是词人的愁苦与哀思[6]。唐诗中月意象寄寓的主要是社会公共情感,而宋词中月意象寄寓的主要是个人情感。相较于寄寓桂花的政治品格的淡薄,寄寓桂花美好生活的憧憬得以在历史的修正中被不断传承。

唐代学者寄寓了桂花多元化的个人情感,如表心境,表本义,喻义朝堂,衬托月境,表尊贵,表品格。桂花喻义的个人情感的公共属性较强。空间的距离感是唐代学者对桂花的主要情感源泉。

宋代学者寄寓桂花鲜明的个性情感,如寄寓桂花谦虚内敛、杰出、脱俗、高贵、怡心养人等高尚的个人品格和孤独、怀旧、暮年等个人感受。人的亲近感是宋代学者对桂花情感的主要源泉。

在唐代桂花直指月境,体现人与环境的完美互动。

在宋代桂花衬托月境,体现人对民族情感的游离情结。

元代学者对桂花的灵感表达明显减少。在元代桂花表达心境与月境的相互交映,体现人对社会情感的游离情结。

明代学者寄寓桂花中秋团圆、永恒爱情、高冷的品格、功名与爱情美满的姻缘等浪漫主义的个人情感,宣扬永恒的人性。

清代学者以桂花寄情,寄寓桂花更加灵动的个人情感。

5 结语

桂花内敛自强的品格符合中国古代社会的精神诉求。无论入世还是出世的人,无论平民百姓还是上层人士都能从中找到个人情感的共鸣点。伴随唐、宋、元、明、清等朝代的依次演进,桂花的喻义和精神幻象被烙上鲜明的时代特性,由表象到内涵,从自然、社会到人性,无不体现了中国传统文化发展的渐进性和连续性。