中国对外直接投资的逆向绿色溢出效应研究

——基于区域面板数据的分析

2022-09-09刘文勇郭新利

刘文勇,郭新利

引言

始于20 世纪90 年代的本轮全球化中,跨国公司直接投资的实践促进了对外直接投资与绿色发展关系的理论研究,代表性的研究观点有三种:一是“污染避难所假说”,即跨国公司为了躲避规制将污染产业转移至东道国,如Xing 与Kolstad 认为成本和利润差、投资与生产限制是影响产业转移的主要因素;①Y.Q.Xing,C.D.Kolstad,“Do Lax Environmental Regulations Attract Foreign Investment?”,in Environment and Resource Economics,2002,Vol.21,No.1,pp.1-22.二是“污染光环假说”,即跨国公司的先进工艺与技术促进了东道国环保技术水平提升,如Birdsall和Wheeler 针对部分跨国公司的实证研究证明了这一点;①N.Birdsall,D.Wheeler,“Trade Policy and Pollution in Latin American:Where are the Pollution Havens?”,in Journal of Environment&Development,1993,Vol.2,No.1,pp.137-147.三是“污染规模假说”,即跨国公司投资促进了东道国产业扩张与产量增加而带来污染量的增加,如Zarsky认为专业化的跨国公司提高生产效率的同时,必然使得东道国污染随着产量而规模化扩大。②L.Zarsky Havens,“Halos and Spaghetti:Untangling the Evidence about Foreign Direct Investment and the Environment”,in Foreign Direct Investment and the Environment,1999,Vol.38,No.6,pp.47-73.以上研究主要基于对外直接投资的东道国环境影响分析而展开,即所谓的“外商直接投资的绿色溢出效应”研究。

上述理论观点在中国吸收外商直接投资的实践中得以部分检验。中国在1992 年党的十四大正式确立了中国特色社会主义市场经济体制,其后不断旗帜鲜明地推进改革开放,国家发展与本轮全球化发展实现了高契合度的同步演进;大规模吸收的外商直接投资为中国经济发展提供了技术、资金与管理经验,与此同期的资源过度消耗与环境污染问题也不断加剧。2002 年党的十六大提出“科学发展观”,在人与自然、国内发展与对外开放的和谐与统筹发展方面提出重大战略思想,成为指导21 世纪中国吸收外商直接投资实践工作的重要方法论。进入新时代以来,中国特色社会主义市场经济理论与实践发展经历了重大飞跃,在深化认识经济社会发展客观规律的基础上,“十三五”规划中首次将“绿色发展”纳入五大发展理念,这是当代马克思主义中国化发展的新成就与新境界。党的十八大以来形成的习近平生态文明思想中关于“人与自然和谐共生”“绿水青山就是金山银山”“良好生态环境是最普惠的民生福祉”“山水林田湖草沙是生命共同体”“用最严格制度最严密法治保护生态环境”等思想将人与自然、经济增长与环境保护、当前发展与永续发展进行了系统辩证的阐释。目前,中国已经实现了思想观念上对绿色发展的认识转化,正在进入推进绿色发展的生产力技术创新、政治上层建筑中制度与组织机构法治化构建、思想上层建筑中社会文化塑型以及包括了生产活动规制与生活行为习惯养成的全面推进的发展阶段。上述表明,中国作为发展中国家吸收外商直接投资及其对国内绿色发展溢出效应的初级阶段已经走过,正在进入追求绿色发展为代表的高质量发展阶段。同时,从角色转换角度来看,中国已经由资本“净流入国家”转为“净流出国家”,随着中国对外直接投资的加快发展,通过开展对外直接投资来提升本国的绿色发展已成为中国参与跨国投资活动的新的发展追求目标。

从当前和今后来看,正确认识和处理好开放与绿色发展之间的辩证关系是完成中国特色社会主义现代化建设目标与任务的根本要求之一。开放是国家繁荣发展的必由之路,国内国际双循环的新发展格局要求开放进入高质量发展阶段,由“价值链低端”向“价值链高端”、由“拉动经济增长”向“推动经济绿色发展”转型升级;绿色是永续发展的必要条件,绿色发展要求高质量开放实现绿色化。在双循环发展格局下,资本项下国际经济活动对国内经济绿色发展的影响表现为外商直接投资的绿色溢出效应与对外直接投资的逆向绿色溢出效应。以往学者对于中国对外开放经济实践的考察,更多关注于前者,对于后者的研究相对不足。在中国经济“高质量走出去”的新时代背景下,中国对外直接投资的逆向绿色溢出效应研究应更具时代现实价值。本文将基于对外直接投资的逆向绿色溢出效应机制分析,展开针对中国进入新时代以来的绿色发展评价以及对外直接投资逆向绿色溢出效应的实证检验分析。

一、中国对外直接投资的逆向绿色溢出效应机制分析

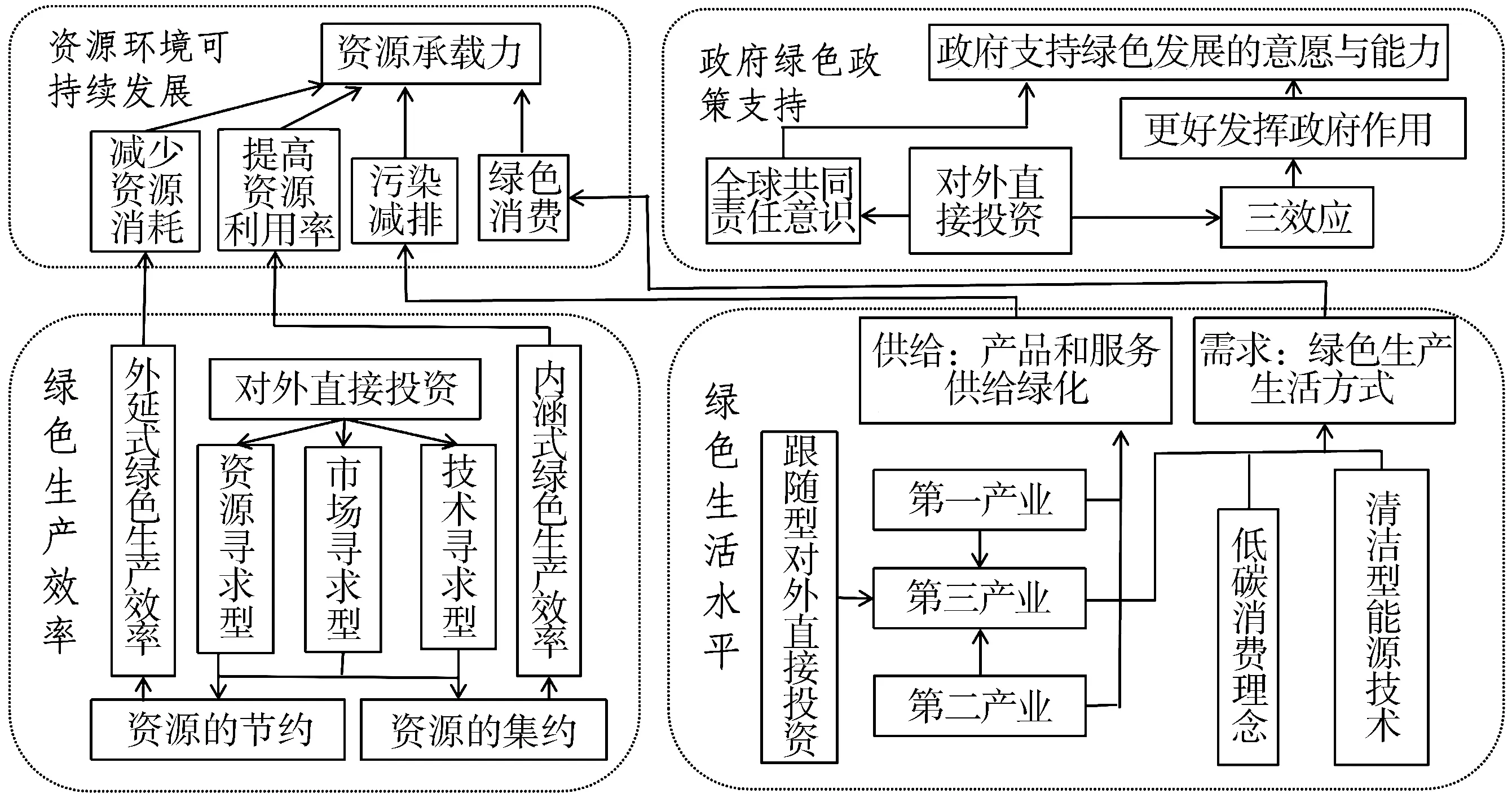

随着新兴市场经济主体的崛起,基于逆向思维与问题导向的研究视角,发展中国家通过对外直接投资逆向影响母国绿色发展的研究范畴引起学界关注。如Zhou 等人将对外直接投资对母国“在能源、管理和生产方面获得巨大的效率提升”称为逆向绿色溢出效应;根据母国获取绿色溢出效应的动机差异,Zhou等人又将其分为逆向直接绿色溢出和逆向间接绿色溢出;①Y.Zhou,J.J.Jiang,B.Ye,et al,“Green Spillovers of Outward Foreign Direct Investment on Home Countries: Evidence from China’s Province-Level Data”,in Journal of Cleaner Production,2019,Vol.215,No.1,pp.829-844.根据逆向绿色溢出效应传导渠道的差异,Anderson 和Sutherland 强调了更近物理距离的重要性,②J.Anderson,D.Sutherland,“Entry Mode and Emerging Market MENs:An Analysis of Chinese Greenfield and Acquisition FDI in the United States”,in Research in International Business and Finance,2015,Vol.35,No.1,pp.88-103.Piperopoulos 等人提出了观察和模仿获得隐性知识的途径,③P.Piperopoulos,J.Wu,C.Wang,“Outward FDI,Location Choices and Innovation Performance of Emerging Market Enterprises”,in Research Policy,2018,Vol.47,No.1,pp.232-240.Stoian则认为子公司在东道国合规发展的绿色标准反馈成为母国总公司经营标准是影响母国绿色发展的途径之一。④C.Stoian,“Extending Dunning’s Investment Development Path: The Role of Home Country Institutional Determinants in Explaining Outward Foreign Direct Investment”,in International Business Review,2013,Vol.22,No.3,pp.615-637.我们可以结合中国对外直接投资的国情特点,在其中梳理挖掘出中国对外直接投资的逆向绿色溢出效应机制。本文从生产效率、生活水平、资源环境与财政政策四个维度,展开机制分析(如下图1所示)。

图1 对外直接投资逆向绿色溢出的效应机制

一是作用于绿色生产效率提升的效应机制:(1)从石油与铁矿石等领域的中国企业海外直接投资案例中,我们可以发现:资源寻求型对外直接投资通过获取国内短缺的资源禀赋如石油与矿产等,可以减少国内资源的开发与使用、弥补国内资源需求缺口,维持国内产业运转,上述结果促进了“单位产出不变情况下的国内资源禀赋投入减少”,即绿色生产效率得到提升。(2)从中国高新技术企业在海外技术密集地区投资设立研发中心或并购拥有核心技术海外企业的案例中,我们可以发现:为了“学习—消化—吸收—再创新”先进技术的“出海行为”,对于母国的生产效率提升发挥了重要作用,可以实现“单位资源投入不变情况下的产出增长”,即绿色生产效率的提升。(3)从中国家电、纺织等国内市场饱和行业的对外直接投资案例中,我们可以发现:为消化过剩产能与处置国内“夕阳”产业的市场寻求型对外直接投资,促进了国内产业结构升级与供给侧结构性改革,实现了国内资源优化配置的“腾笼换鸟”作用,反映在绿色生产效率提升方面表现为国内资源向技术密集型、低能耗、低污染、高附加值产业的转移。上述研究基本涵盖了以下认知,即增加海外资源的国内供给与替代国内相对落后产业的结构调整有助于中国国内资源禀赋使用的节约化与集约化发展,拓展与深化技术吸取渠道的海外研发中心有助于国内直接吸收先进技术或通过逆向工程获取先进技术;扩大海外企业并购活动有助于通过海外员工回国工作带回技术与管理经验以及与东道国建立上下游产业链关系来加速母国绿色生产效率提升;进一步总结,可分为“国外资源使用替代国内资源消耗的外延式绿色生产效率提升”与“减少单位产出资源消耗的内涵式绿色生产效率提升”。

二是作用于绿色生活水平提升的效应机制:(1)从中国金融服务、运输服务、文化康养服务等行业的对外直接投资案例中,我们可以发现:围绕第一、二产业“走出去”能力提升的第三产业“跟随性走出去”倒逼着本国服务业快速发展,表现为服务业理念、模式与水平的提升,其直接带来的是国内服务业供给的绿色化发展,其中,生活性服务业的变革直接影响到绿色生活水平的提升。(2)从中国对外直接投资的“五通三同”①所谓“五通三同”即中国在“一带一路”倡议中所秉持的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,以及利益共同体、命运共同体和责任共同体。中,我们可以发现,随着中国与世界经济的交织度愈发密集、系统内生性越发显著,围绕低碳经济所推进的清洁型能源技术应用与低碳式消费理念在政府政策制定层面的具体落实,已经对国内居民生活设施、交通出行方式、餐饮文化等绿色生活方式产生改变性影响。总结上述认知,通过对外直接投资逆向影响了面向居民消费的产品与服务供给本身绿色化生产以及需求主体的绿色化消费,促进了绿色生活水平的提升。

三是作用于资源环境可持续发展的效应机制:对外直接投资的资源环境可持续发展效应机制是前述的绿色生产效率与绿色生活水平提升效应机制的延伸。具体来讲:(1)外延式绿色生产效率提升减少了国内资源消耗,提升了国内资源承载力水平。(2)内涵式绿色生产效率提升促进了资源利用率,延长了资源消耗周期。(3)生活产品与服务的绿色供给减少了污染排放,促进了资源的可持续利用。(4)生活产品与服务需求的绿色化促进了可持续消费的发展。总结上述认知,生产与消费端或供给与需求侧对资源的节约/集约消耗与使用、可再生资源的开发与创造、资源使用系统/模式的改善与创新等,促进了生产力创新发展与生产关系和谐调整,最终提升了资源环境承载力,促进了资源环境可持续发展。

四是作用于推进政府绿色政策支持的效应机制:(1)从中国政府关于“碳减排”与“碳中和”等承诺的实施中,我们可以发现,中国通过对外直接投资在深度参与国际合作的同时,会主张/受到所谓“全球共同体”意识影响,这将进一步强化政府关于绿色发展的政策力度与资金投入。(2)从发挥市场决定作用和更好发挥政府作用以弥补市场失灵的角度,我们可以发现,通过发挥市场决定作用鼓励经济高质量“走出去”以实现经济质量、结构、效率与效益的提升,将会促进经济增长、加快产业结构调整与技术水平升级,即实现所谓的“三效应”②由Grossman和Krueger在1991年提出的“三效应”,即所谓的“规模效应”“结构效应”“技术效应”,强调了对外直接投资对母国在经济增长、产业结构升级与技术进步方面具有明显的影响。由此,可以引申出经济增长带来财税增长,财税增长使得政府的绿色发展资金投入能力增强;产业结构升级为政府财政增长奠定了未来基础,技术进步在促进企业增收的同时也提升了企业的利税上缴能力。总之,我们的分析焦点落在了政府用于支持绿色发展的财政支出能力方面。;同时,还要更好地发挥政府作用以弥补市场失灵,对外直接投资的“三效应”将有助于政府充盈用于绿色发展的财政资金投入,有助于政府提升引导绿色产业发展的财税政策效果,有助于政府提高资金支持绿色技术创新成果的产出效率。总结上述认知,对外直接投资提升了母国经济实力,无论是受到国际环境影响还是出于自我发展需要,母国政府在绿色发展资金投入和政策制定方面既提升了意愿也增强了能力。

上述效应机制作用的发挥还受到多种因素的影响,如东道国的对华政策往往是影响中国企业海外直接投资成败的关键因素;传统能源与清洁能源价格比会影响清洁新能源在生产生活中使用比例,促进或缓滞绿色生产效率与生活水平的提升;多元性消费文化对绿色消费的影响、政府政策对行为主体的激励相容还具有不确定性等等。因此,上述效应机制的分析并非是完全确定的,还需要通过实证分析加以检验。

二、中国区域绿色发展评价与对外直接投资水平

考虑到中国对外直接投资发展的时代特征与进入新时代以来国内经济绿色发展的现实,我们对中国对外直接投资逆向绿色溢出效应的实证检验将采用党的十八大以来的省级面板数据进行分析。

1.中国区域绿色发展评价

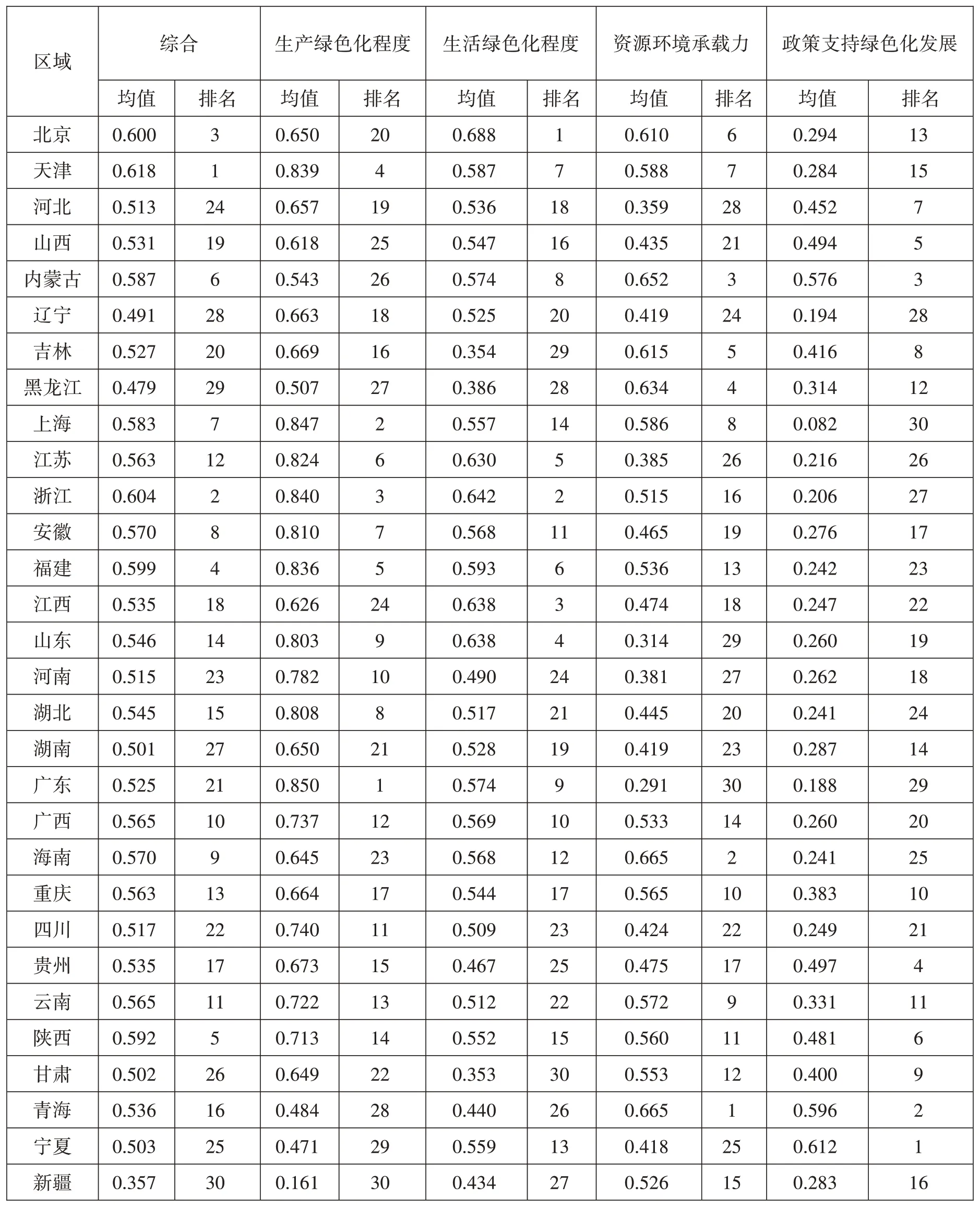

梳理绿色发展评价指标体系的文献资料,可以发现:联合国亚太经济与社会理事会(UNESCAP)在2009年设计了生态效率指标体系,①ESCAP,“Eco-Efficiency Indicators:Measuring Resource-Use Efficiency and the Impact of Economic Activities on the Environment”,Pennsylvania:United Publication,2009,pp.3-9.世界知识产权组织在2010年按照《联合国气候变化框架公约》界定了8大类绿色技术,②分别为节能减排类、废弃物管理类、能源节约类、替代能源生产类、交通运输类、农林类、核电类、行政监管与设计类。经济合作与发展组织(OECD)在2011年构建了绿色增长监测指标体系,③OECD,“Towards Green Growth:Monitoring Progress”,Paris,2011,pp.31-36.联合国环境署(UNEP)在2012 年提出了绿色经济测度指标体系,④UNEP,“Green Economy Indicators-Brief Paper”,UNEP,2012,www.unep.org/greeneconomy.上述指标体系大致包括了资源投入、生产效率、环境影响、规制政策、人类福祉等维度;此外,耶鲁大学和哥伦比亚大学联合制定了对国家和地区进行环境绩效评估的全球环境绩效指数(EPI),⑤YCELP,CIESIN,WEF,JRC.2012 Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index.Palisades,New York:NASA Socioeconomic Data and Applications Center,2012,https://doi.org/10.7927/H48913SG.国内学者张欢、刘冰、朱金鹏等分别对湖北、山东、新疆等地进行了绿色经济发展评价,所用指标大致涵盖了创新驱动与高质量发展、绿色生产与绿色消费、美丽家园与环境友好等方面。⑥张欢、罗畅、成金华等:《湖北省绿色发展水平测度及其空间关系》,《经济地理》2016 年第9 期,第158—165 页;刘冰、张磊:《山东绿色发展水平评价及对策探析》,《经济问题探索》2017 年第7 期,第141—152 页;朱金鹤、叶雨辰:《新常态背景下新疆绿色经济发展水平测度及空间格局分析》,《生态经济》2018年第3期,第84—89页+146页。本文基于上述思想,在考虑到数据可获得性的基础上,结合前述的中国绿色发展效应机制分析的四个维度,从绿色生产、绿色消费、绿色环境、绿色政策四个方面,运用19 个二级指标构建了刻画中国区域绿色发展的评价指标体系如下:

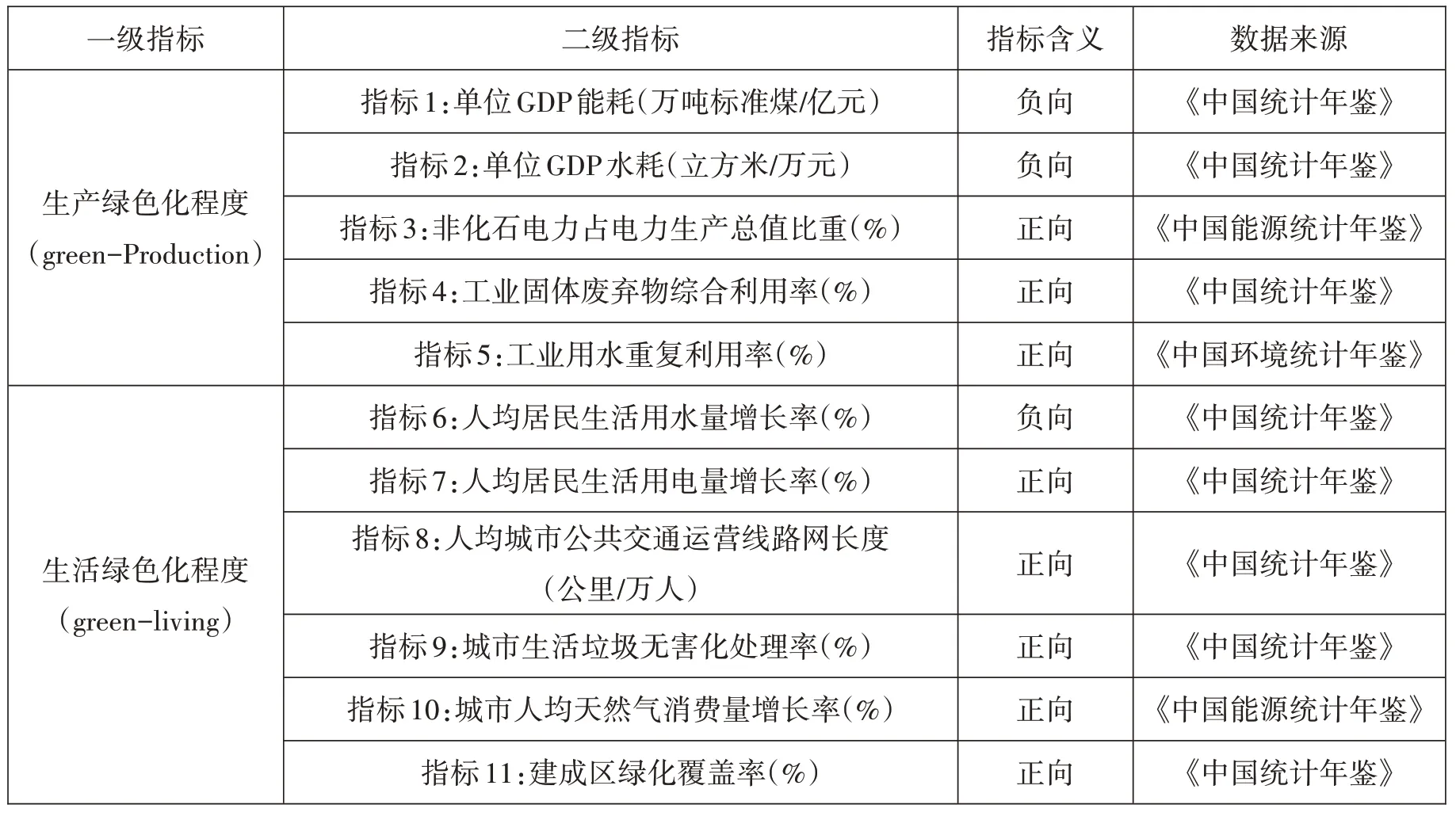

表1 区域绿色发展评价指标体系

注:单位GDP 水耗主要是指剔除生活用水量后的全部用水量与GDP 之比;非化石电力占电力生产总值比重是指风能、水能、核能、太阳能占全部电力生产总值的比重;环境污染治理投资包括工业污染治理、治理废水项目、治理废气项目、治理固体废物项目、治理噪声项目以及其他项目完成的投资额,其中,2018 年数据缺失,经过作者处理补充;城市环境基础设施建设投资主要是指水利、环境和公共设施管理业的全社会固定资产投资。

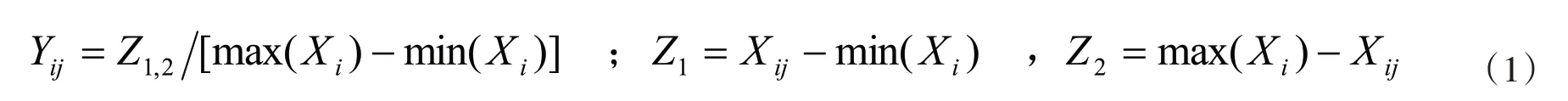

在上述指标体系中,生产绿色化程度指标体系反映的是生产过程中资源与能源消耗以及重复再利用情况,生活绿色化程度指标体系反映的是生活资源消耗趋势、绿色生活方式以及生活环境改善情况,资源环境承载力指标体系反映的是资源环境对人类活动的承受或供养能力,政策支持绿色化发展指标体系反映的是政府改善环境的政策性资金投入情况。经过指标数据的收集与整理,共获得19 个指标在2012—2019 年间30 个省份/自治区/直辖市①部分地区在19个指标中存在部分数据缺失,所以本文暂未将其纳入研究范畴。的4560 个数据,其中,考虑到可获得指标的数据统一完整性,所有数据均截止到2019 年。本文对数据指标处理的基本思路是:首先,为了克服各指标单位不一致问题,对各指标进行标准化处理,计算方法如公式(1)所示,经过标准化处理的指标数值越接近1代表越好;然后,运用熵权法来确定各指标权重,以避免主观赋值带来的误差,计算方法如公式(2)所示,经过测算,4 项二级指标权重虽然在年度之间有所波动,但基本维持在0.30∶0.29∶0.27∶0.14;最后,将权重计算结果带入公式(3),计算30 个省份/自治区/直辖市的绿色发展评价得分(计算结果如下页表2 所示)。

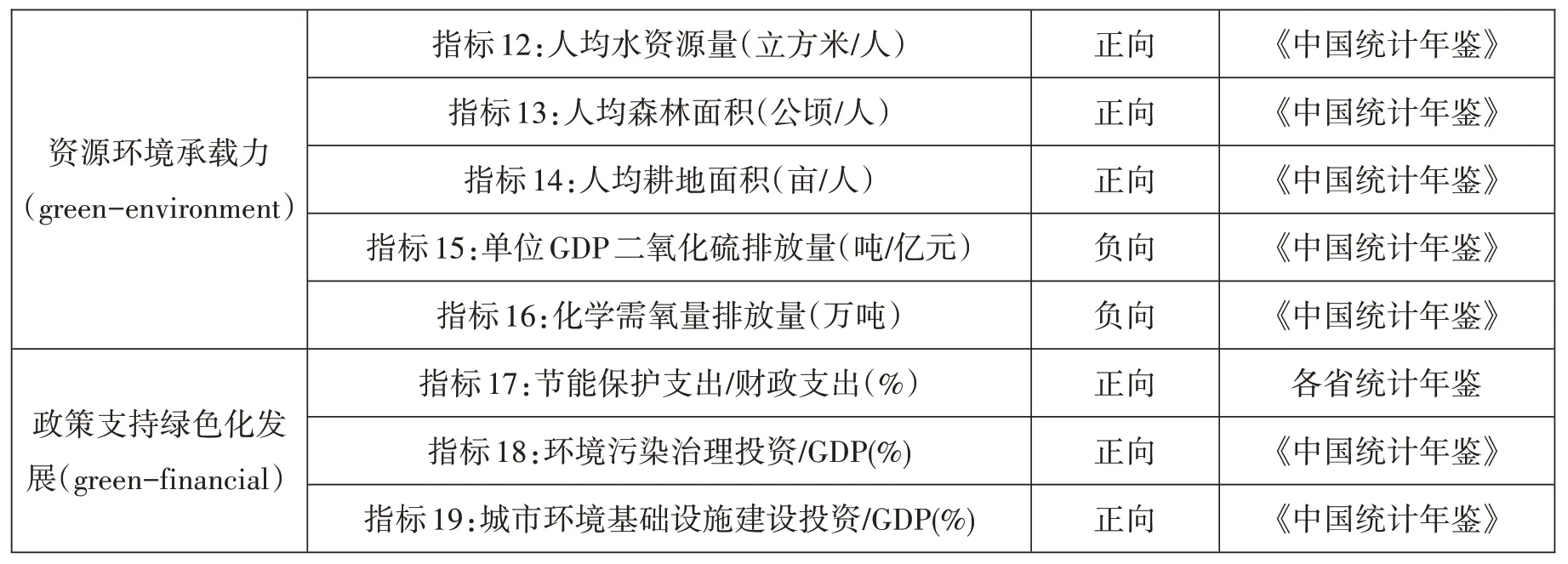

表2 2012—2019年区域绿色发展评价得分与排名情况

式中,Y为标准化处理后数据;X为原始数据;ij为第i个省份第j指标;Z1、Z2分别对应指标含义为负向或正向时与最优值的差距。

式中,W为通过信息熵计算各指标的权重,E为各指标的信息熵;K为指标个数即对应4个一级指标所涵盖的二级指标个数,分别是5、6、5、3;n=30即30个省份/自治区/直辖市;如果Pij=0,则定义:

式中,Z为各省份标准化数据的加权得分;g分别代表指标一、指标二、指标三、指标四以及综合得分;t为2012至2019年。

上述分析结果中,从综合排名前1/3 的地区来看,有几类情况值得关注:一是北京的生产绿色化程度二级指标排名位列全国第20 位,拉低了其全国综合排名。这主要是由于北京地区重污染产业向外转移,使得统计期内的非化石电力占电力生产总值比重、工业用水重复利用率指标较低,这实际上说明了北京的绿色发展是以舍弃工业发展为代价的。二是天津因为4 项二级指标中有3 项进入1/3、1项指标居中而赢得综合排名第1 位,这反映了天津一方面受到“绿色北京”与“京津冀一体化”的影响,另一方面在生产绿色化发展方面也取得了较为明显的成效,与北京的“去工业化”形成对比。三是综合排名第2 位的浙江的政策支持绿色化发展指标偏低,这应该与其前期政府财政投入致使后期可投入空间相对缩小有关,与此相似的还有福建和上海,这说明这些城市绿色发展增速开始进入平缓期。四是4 项二级指标中仅有1 项指标进入前1/3,但综合排名却进入了前10 强的省份,如陕西、安徽、广西,说明这些省份促进绿色发展的潜力空间明显,即其余3 项指标排名目前均居于中游水平。五是内蒙古和海南主要凭借资源环境承载力而进入前10 强,它们的绿色发展综合排名靠前主要是依靠先天资源禀赋。

此外,在综合排名后1/3 的省份中,广东的生产绿色化程度与生活绿色化发展程度二级指标排名位居全国第1 位和第9 位,但是其余2 项指标则位列全国倒数第1 位和倒数第2 位;宁夏的政策支持绿色化发展二级指标排名位列全国第1位,但生产绿色化发展二级指标却位列全国倒数第2位;黑龙江的资源承载力位列全国第4 位,但其余指标中有2 项位列倒数第3 位和倒数第4 位,1 项指标居中,等等。上述省份绿色发展排名情况基本与人们的一般性认识相符,这说明本文所构建的绿色发展指标体系具有较好的科学性与代表性。

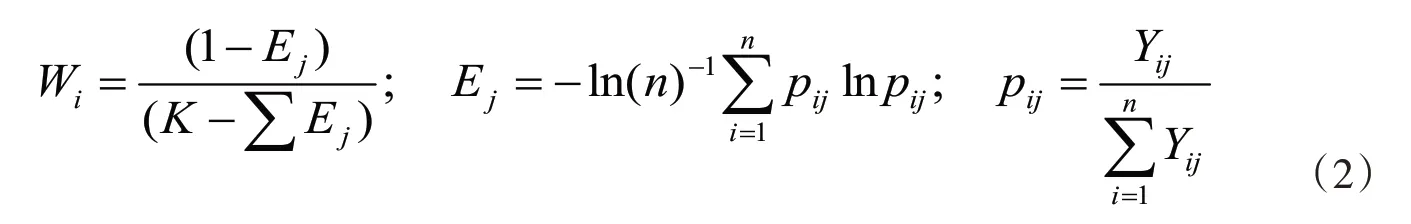

2.中国区域对外直接投资水平

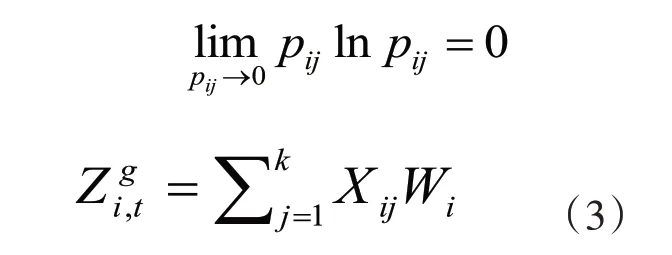

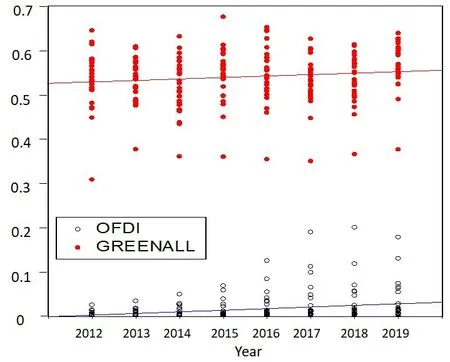

进入新时代以来,中国对外直接投资快速增长,2020年较2012年的流量增长1.75倍至1537.1亿美元,全球排位上升至第1位;存量增长4.85倍至25 806.6亿美元,全球排位至第3位,此期间内的流量增长占2020 年底存量规模的48.5%;①依据《2020年度中国对外直接投资统计公报》相关数据测算。从对外直接投资存量来源的区域分布看,东部地区占比由69.79%上升至81.75%,中部地区占比由9.05%下降至7.16%,西部地区占比由12.30%下降至8.34%,东北三省占比由8.86%下降至2.75%(如图2所示)。新时代以来的中国对外直接投资流量为历史存量做出了近一半的贡献,而这其中,主要来源于东部地区省份。按照30个省/自治区/直辖市②这里为了与前述的绿色发展评价相对应,同样忽略了部分地区的对外直接投资情况。划分的对外直接投资与相对应的绿色发展综合评价得分存在同样的变化趋势(如图3所示)。

图2 中国分区域的对外直接投资(存量)情况③东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江(其中,考虑到与前面的区域绿色发展评价相对应,香港、澳门、台湾和西藏暂未包括其中)。

图3 中国分区域对外直接投资与绿色发展趋势

三、中国对外直接投资逆向绿色溢出效应的实证分析

基于前述的中国对外直接投资逆向绿色溢出效应机制分析及其构建的绿色发展评价指标体系与评价得分情况,这里,我们通过构建回归模型、估计模型系数并对其进行稳健性检验与动态分脉冲效应分析,验证逆向绿色溢出效应的存在性并发现其特征性。

1.模型设计

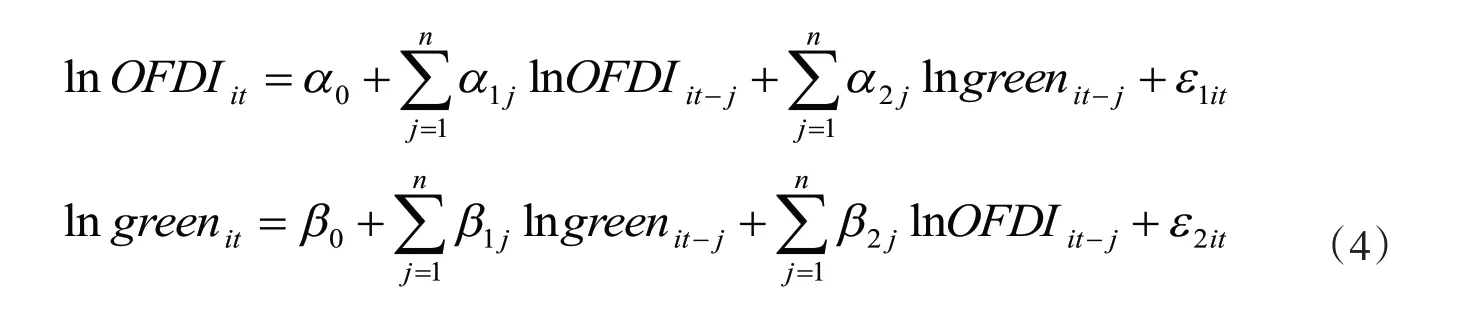

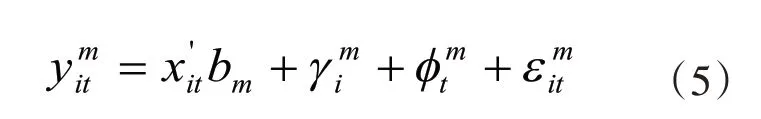

向量自回归模型(VAR)通过建立系统的多方程回归模型将所有变量视作内生,可以反映出变量之间的相互关系,但该模型要求具有较长的时间序列数据。20世纪90年代以来,在宏观经济学领域中面板VAR模型(简称PVAR模型)的广泛应用克服了对数据长时间跨度的要求。本文采用国内30个省/自治区/直辖市的对外直接投资存量额度、绿色发展综合评价得分构建PVAR 模型,同时对相应数值取对数,以反映弹性变化关系,具体方程如下:

其中,OFDI代表对外直接投资,green代表绿色化发展评价得分;i表示省/自治区/直辖市;t表示年份,j表示时间滞后阶数。系数α2j反映的是绿色发展对OFDI的影响,若显著大于零,说明绿色发展显著促进了OFDI增长;系数β2j反映的是OFDI 对绿色发展的影响,若显著大于零,说明OFDI促进了绿色发展显著增长。

令yit=[lnOFDIit,lngreenit]为2×1 维向量,模型中包含了2 个内生变量,则PAVR(p)模型的第m个方程可以表示为:

其中,xit=是一个M·P×1 维向量,包含了所有内生变量的时滞项,bm是一个M·P×1维的系数向量,分别表示个体效应和时间效应,εitm为干扰项。

2.模型估计

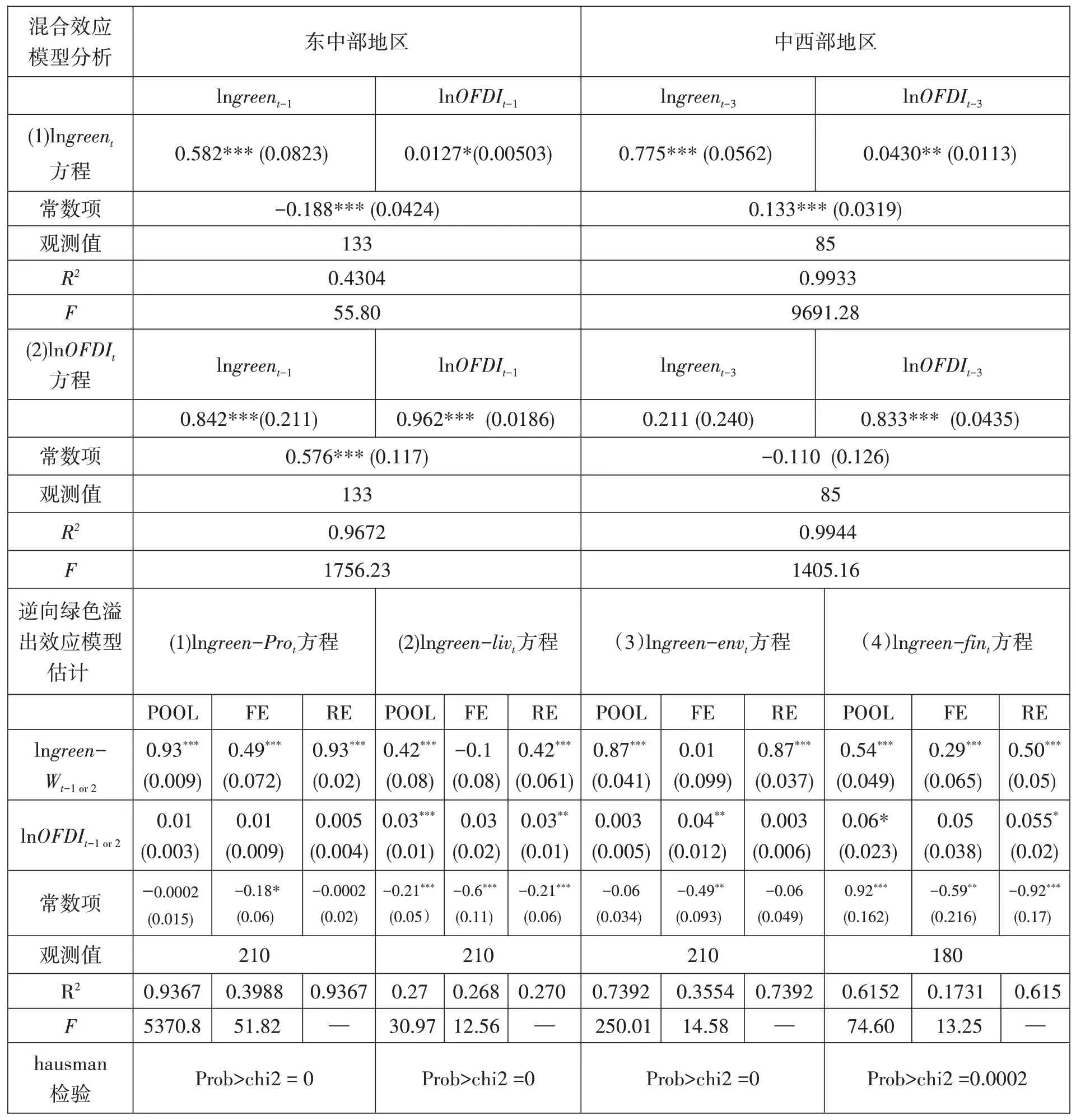

在正式估计PVAR 模型前,必须确定PVAR(p)模型的滞后阶数p。本文采取常用的Akaike 信息准则(AIC)、Baysian 信息准则(BIC)、Hannan 和Quinn 信息准则(HQIC),依据信息量取值最小的准则确定模型的阶数,如表3 中“滞后阶数检验”部分所示,该模型为滞后1 阶模型。一般来讲,面板数据模型主要有混合效应、固定效应、随机效应三种模型,本文采用三种模型的估计结果(见表3 中“模型估计结果”部分)、F检验和hausman检验表明,在三种模型中,应使用混合效应回归模型对公式(5)进行估计。

表3 PVAR模型的滞后阶数检验与估计结果

从表3 中可以看出:(1)绿色发展与对外直接投资受到上一期自身发展水平影响明显,在1%水平上呈现显著性影响,绿色发展受到上一期影响的弹性系数为0.753,对外直接投资受到上一期影响的弹性系数为0.946。(2)绿色发展受到对外直接投资影响,即“对外直接投资的逆向绿色溢出效应”在10%显著性水平上存在,弹性系数为0.01。(3)绿色发展也促进了对外直接投资,在10%水平上显著,弹性系数为0.39。(4)从二者互相影响的关系来看,绿色发展促进对外直接投资的作用明显大于“对外直接投资的逆向绿色溢出效应”。

3.稳健性检验

为了呈现该结论的稳健性,我们采用两种方式进行稳健性检验:一是按照东部+中部地区(19个省/自治区/直辖市)、中部+西部地区(17 个省/自治区/直辖市)进行样本分割后展开PVAR 模型回归;二是以绿色发展评价的4个二级指标代替绿色发展综合评价指标作为被解释变量,分析其与对外直接投资的关系,重点检验的是对外直接投资的逆向绿色溢出效应。

从表4中,我们可以发现:在按照东中部、中西部分别缩小样本量的混合效应模型检验中:(1)与表3 结论对比,对外直接投资的确促进了母国绿色发展,东中部地区的弹性系数在10%显著性水平上为0.0127,中西部地区的弹性系数在5%显著性水平上为0.043。此外,我们还有一些新发现:中西部地区的对外直接投资逆向绿色溢出效应是东中部地区逆向绿色溢出效应的3.4 倍,国内“较欠发达地区”的逆向绿色溢出吸收能力明显强于国内“发达地区”。这可能是因为我们对数据进行了求对数处理,将其转化为弹性角度的增量考察,所以,这种差异反映的是中西部地区绿色发展的增速明显快于东中部地区的情形。(2)绿色发展与对外直接投资均具有很强的跨期传导性,即受前期发展影响明显,对比表3的绿色发展跨期传导的弹性系数0.753,这里分别是0.582(东中部地区)、0.775(中西部地区);表3中对外直接投资跨期传导的弹性系数0.946,这里是0.962(东中部地区)、0.833(中西部地区),它们具有很好的趋势一致性。(3)与表3相一致的是,东中部地区绿色发展也促进了对外直接投资,在1%显著性水平上的弹性系数为0.842,但中西部地区关系不显著性,究其可能的原因是,随着东中部地区企业产品与服务绿色化发展升级,更符合东道国产业政策,因此促进了对外直接投资;而中西部地区企业产品与服务绿色化发展水平相对滞后,或者选择非受东道国绿色产业政策限制的领域开展对外直接投资,因此,中西部地区绿色发展对对外直接投资的影响不显著。

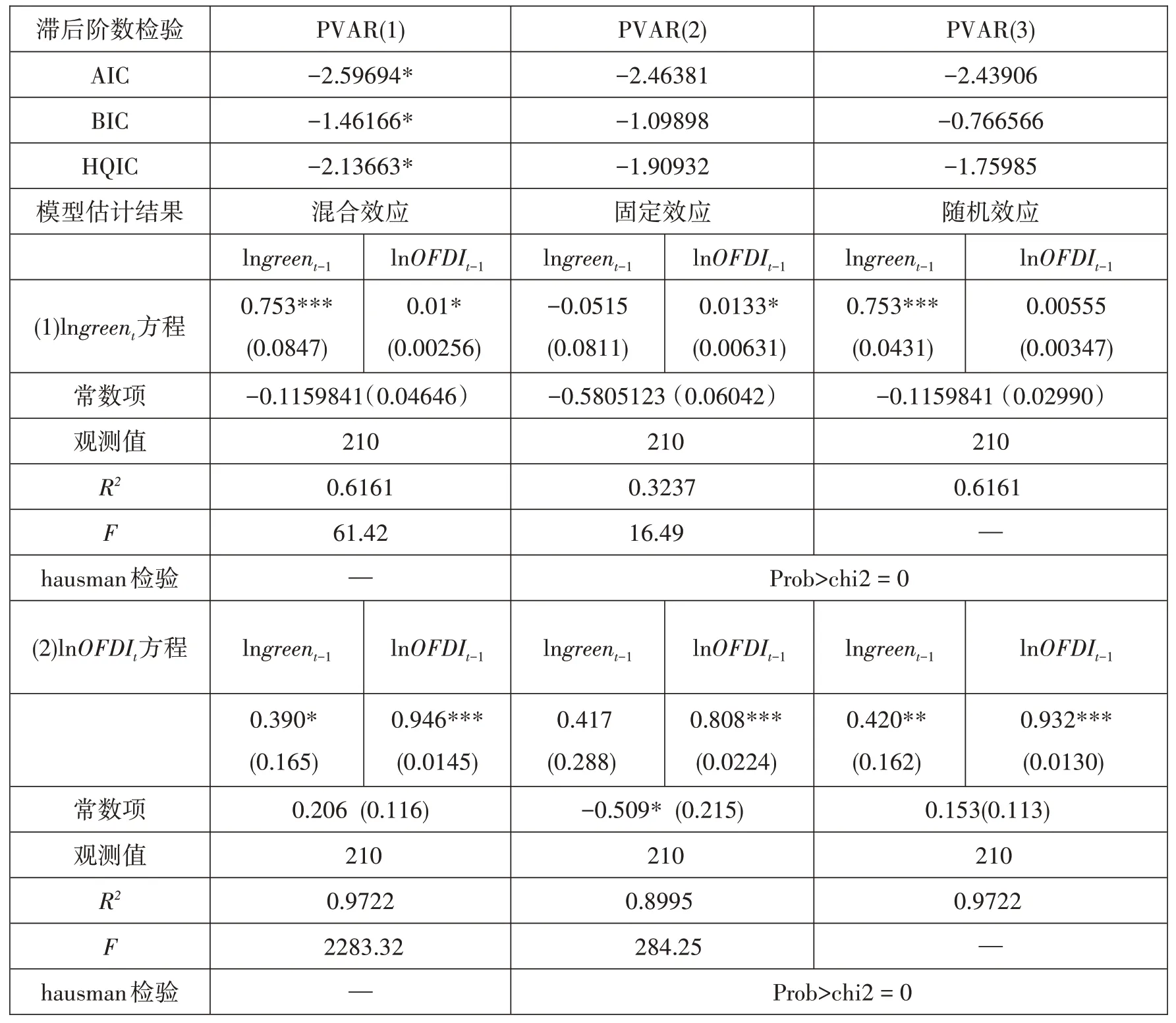

表4 稳健性检验

在对外直接投资的逆向绿色溢出效应模型估计结果中,可以看出:(1)对外直接投资对生活绿色化程度(green-liv)、资源环境承载力(green-env)、政策支持绿色化发展(green-fin)的影响分别在1%、5%和10%显著性水平上的弹性系数是0.03、0.04和0.06,基本验证了“逆向绿色溢出效应”的存在。(2)对外直投资对生产绿色化程度(green-Pro)的逆向溢出效应虽然未通过显著性检验,但也呈现出相似的正相关性系数。由此可知,中国对外直接投资逆向影响母国绿色发展的主要效应表现为对绿色生活、资源承载力以及政府绿色政策的影响,而国内生产绿色化发展的动力应该主要还是来自于十八大以来的“五大发展理念”内生驱动。而且,客观地讲,中国对外直接投资的逆向绿色发展效应还是甚微的。无论是弹性系数的数值较小,还是4 个二级指标的显著性问题,都说明中国政府、企业、社会与居民家庭对于绿色发展的内生共识正转化内生驱动,来自于海外投资企业的技术与国内技术之间的梯度差距越来越小,其在国内的绿色技术外溢效应有限(也可能是国外的保护主义限制了技术的外溢);绿色低碳生活方式以及政府支持绿色发展与减排政策反而对于国家绿色发展治理体系与治理能力的提升更具有可借鉴性。

4.脉冲效应分析

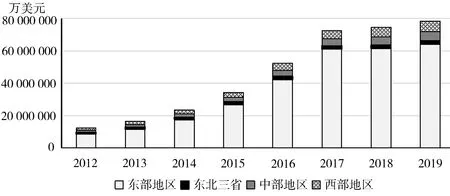

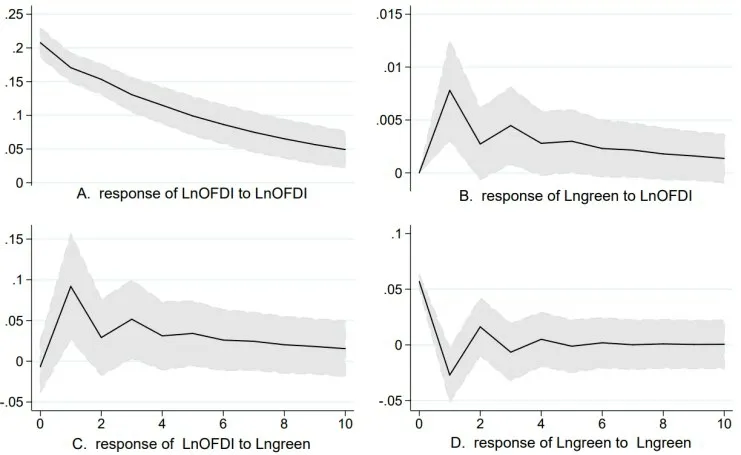

前述的PVAR 模型验证了中国对外直接投资逆向绿色溢出效应的存在。接下来,我们通过脉冲响应函数分析来考察“外生冲击”对内生变量的动态影响即中国对外直接投资与绿色发展相互影响的时间路径。图4 报告了PVAR 模型所估计的正交化的脉冲响应函数图形,以及根据蒙塔卡洛模拟200 次得到的各自5%标准误差的置信区间。图形仍然显示出了对外直接投资与绿色发展综合评价指标之间具有较好的双向互动效应。

图4 中国对外直接投资与绿色发展评价综合指标的脉冲响应

从图4 中可以看出:(1)一个对外直接投资的正冲击对绿色发展评价综合指标当期影响为0,第二期以后均为正值且在第二期趋于最大(0.077),其后跌宕波动趋于下降,但在滞后10期内依然存在正面影响(参见图B);当期对外直接投资对对外直接投资的正冲击产生较大的正向影响,以后各期逐渐递进,这说明对外直接投资存在惯性的增长,即初始海外投资会带动后续的多期追加投资增长(参见图A)。如政府推进“一带一路”倡议,鼓励企业“高质量走出去”促进了中国企业的对外直接投资增长,但是同期的绿色发展并未受到影响,而是在第二期产生最大的滞后影响,其后的影响降低,但总的说来,其对绿色发展的影响依然是正面的。这进一步说明了对外直接投资的逆向绿色溢出效应存在且具有时滞性,滞后一期内最为明显。(2)一个绿色发展正向冲击对当期对外直接投资具有微小的负向影响,第二期最大(0.096),其后也是跌宕波动趋于下降,但总体为正(参见图C),这说明绿色发展在当期影响对外直接投资略有下降,但其后是正向影响;其趋势与图B 相似,这说明对外直接投资与绿色发展之间具有较好的交互影响。(3)一个绿色发展正向冲击对当期绿色发展具有较明显的正向影响,滞后一期影响为负,滞后二期影响为正,其后反复并在滞后6 期时,总体趋于0(参见图D),这意味着外生冲击如强制性政策规制,引起当期绿色发展指标明显提升但不可持续,可能的原因是这些“外生冲击”并不是决定绿色发展的关键唯一。如政府颁布“限塑令”,人们在当期会减少使用塑料产品,但在其后很多人也愿意付费购买塑料袋,于是出现反复,但在长期内影响逐渐消逝。可能的原因是政策存在“非激励相容问题”,即用付费塑料袋取代免费塑料袋在短期内无法改变行为主体长期养成的消费习惯,此时政府及其相关部门的执行力尤为重要,“时紧时松”的执行力可能就是出现“反复”的原因之一。再如政府颁布“碳减排”指标,各省市会减少煤炭使用,但受限于替代能源与技术发展的成熟度或市场价格,可能存在的“矫枉过正”问题导致了煤炭的“报复性消费”,在“硬指标约束”与“使用需求”之间的摇摆,导致反复波动。

四、结论与对策建议

在中国经济锚定高质量转型发展的时代方位而不断推进的过程中,绿色发展是中国式现代化新道路的内生特征,这是由当今世界格局形成的外生动力与国内发展全局决定的内生动力共同孕育的;开放发展要求国内外两个市场互动交流,这又是“弄潮”世界百年未有之大变局与实现中华民族伟大复兴战略的路径选择。在绿色发展中扩大对外开放,在对外开放中促进绿色发展。中国对外直接投资逆向绿色溢出效应研究是对中国经济高质量发展的具有新时代与新发展阶段特征的维度解析。通过本文的分析,得出主要结论如下:

1.中国对外直接投资具有逆向绿色溢出效应的实践经验特征。基于投入产出视角的生产效率与能源效率提升或新能源与新要素替代使用的机制梳理,反映出中国资源寻求型、技术寻求型、市场寻求型对外直接投资在主客观上可以影响国内生产的绿色发展;从“跟随性对外直接投资”与绿色生活方式示范性影响的机制梳理,反映出中国对外直接投资可以促进国内生活资料供给与需求内容的绿色化发展。上述两方面的绿色化发展提升了资源承载力,政府财政支持绿色发展的愿望与能力因为“高质量走出去”产生的“高质量引回来”而得到大幅提升,促进了由政府主导的绿色发展成效明显提升。

2.中国对外直接投资存在逆向绿色溢出效应的实证检验证据。运用PVAR模型对中国对外直接投资与绿色发展在2012—2019 年的省域面板数据做回归分析结果显示:中国绿色发展存在较为明显的自相关性,受对外直接投资影响的弹性系数为0.01,通过样本重新分割后的稳健性检验是显著的,此外,脉冲效应分析表明对外直接投资对绿色发展的影响在滞后一期内最为明显,其后呈现动态衰减。而按照4个二级指标设定的绿色发展与对外直接投资的逆向绿色溢出效应模型估计结果显示:生活水平绿色化程度、资源环境承载力与政策支持绿色化发展方面的逆向溢出效应显著。综而论之,中国对外直接投资存在可实证检验的逆向绿色溢出效应证据。

3.中国绿色发展促进对外直接投资增长的作用更为明显。PVAR 模型估计结论表明,绿色发展促进对外直接投资的作用明显大于对外直接投资的逆向绿色溢出效应,稳健性检验证明了该结论。由此可引申出“绿色发展促进对外直接投资,对外直接投资增长促进绿色发展,二者互为循环”的结论,在动态脉冲效应分析中又进一步证明了二者的双向互动效应。

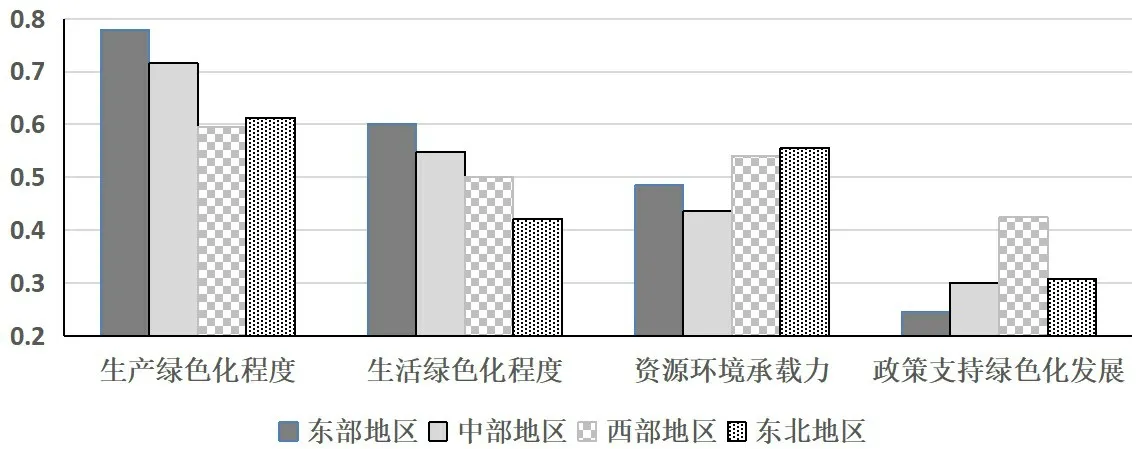

4.中国区域绿色发展综合评价得分水平总体呈现为“东、中、西、东北”的降序排列。从4个二级指标的省域与年度平均水平的区域间比较来看(参见图5):东部地区的绝对优势在于生产效率与生活方式的绿色化程度高,劣势在于财政投入比例较低;中部地区无明显绝对优势,但具有资源环境承载力水平低的绝对劣势;西部地区具有政策支持绿色发展水平高的绝对优势,以及生产绿色化程度低的绝对劣势;东北地区具有资源环境承载力高的绝对优势,以及生活绿色化程度水平低的绝对劣势。

图5 绿色发展二级指标的区域与年度平均水平(2012—2019年)

基于以上结论,提出对策建议如下:

一是在中国对外直接投资的引导政策中明确嵌入对于促进国内绿色发展技术与有效标准升级的制度安排,将政策着眼点落在鼓励逆向绿色溢出效应机制发挥作用方面。如探讨设计国内企业投资海外重点资源领域并与国内形成上下游供应链关系的所得税优惠政策,搭建消化吸收海外绿色技术应用与转化的国内外共享平台,在资源型或相对过剩产业的转型升级中设定“奖励性质”或“红线性质”的绿色指标,通过财政、税收、金融等政策鼓励绿色消费产品与服务的有效供给和有效需求发展及其供求均衡,因地制宜探讨上级地方政府对下级地方政府财政投入绿色发展的配套投入机制。

二是树立“中国绿色投资”的国家品牌形象。在“绿色发展—对外直接投资—绿色发展—对外直接投资……”双向互动循环中,中国对外直接投资项目应该成为东道国区域范围内的绿色发展典范与集聚中心,在发达东道国发挥“集聚—扩散效应”,才能在母国发挥好“学习消化—应用吸收—再创新”的作用;在欠发达东道国发挥“扩散—集聚效应”赢得信任与合作,才能为母国的“资源国内供应”与“海外市场开拓”取得长久共赢发展。

三是地方政府的绿色发展政策应各有侧重,突出政策制定的科学性与针对性,确保政策“时间一致性”。东部地区用于绿色发展的财政投入绝对额很高,如广东省2012—2019 年累计投入用于环境保护的财政资金3403 亿元,位居全国第一位,但占财政支出比例却并不高,拉低了该省的绿色发展综合指标排名;从共同富裕发展目标的角度来讲,绿色发展也是共同富裕的重要内涵,因此,对于东部地区而言,绿色发展政策的重点是财政资金用于绿色发展的投入结构升级,加强面向绿色生产的智能型产业发展、面向绿色生活的发展型消费升级、面向绿色环境资源涵养的生态共同体运营、面向绿色财政结构转型的治理体系与治理能力发展等方面的重点投入。对于中部地区而言,政府的绿色政策应偏向于资源承载力和环境可持续发展方面,结合黄河重点生态区与长江重点生态区的保护性开发与利用进行重点布局。对于西部地区而言,生产绿色化程度偏低是“短板”,因此,加强绿色技术应用,减少生产性污染排放,提高资源利用率与循环使用效率是关键。对于东北地区而言,倡导和普及绿色生活方式,提高生活绿色化程度是重点。此外,为提升政府政策的实施效果,绿色发展政策应因地制宜,具有可操作性,强化执行力度,避免“上有政策、下有对策”的现象,以免影响政府公信力,进而降低后续的绿色发展政策效果。