冠心病常见治疗药物及其不良反应分析

2022-09-08戴付勤孔莎陈红柯蒋秋焕

戴付勤,孔莎,陈红柯,蒋秋焕

(河南省人民医院医学影像科/河南省护理医学重点实验室/郑州大学人民医院,河南 郑州 450003)

冠心病治疗药物包括一级预防用药和二级预防用药,其中一级预防主要针对冠心病危险因素进行治疗,包括高血压病、血脂异常及糖尿病等[1];二级预防是防止已诊断的冠心病患者原有冠状动脉病变加重,降低相关病死率[2]。相关药物的不良反应是影响患者治疗效果的重要因素,分析不良反应及其危险因素,可为临床安全用药和医院药物管理提供参考[3]。本研究对冠心病患者的用药情况进行了回顾性分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019—2021 年3 个年度内我院646 例冠心病患者的病历资料,纳入标准:均确诊为冠心病,且符合用药指征[4];均在我院治疗,未转院;均为单药治疗;临床资料完整。排除标准:病历资料缺少;合并多种严重器质性疾病者;同时服用多种药物者。

1.2 方法

统计患者的基础资料、用药情况以及用药过程中的不良反应,分析导致患者出现不良反应的因素。①基础资料:性别、年龄、病程、冠心病心绞痛分级[5]、住院时间。②用药情况:药物种类、药物名称。③不良反应:统计心血管系统、神经系统、消化系统、呼吸系统、血液系统、皮肤系统、全身反应等不良反应发生情况,计算不良反应事件数。根据是否发生不良反应将患者分为发生组和未发生组。

1.3 统计学方法

研究采用SPSS 25.0 统计学软件分析数据,计数型资料表示为频数和百分比(%),差异比较采用χ2检验;计量型资料通过(±s)表示,差异比较采用t检验。影响因素分析采用Logistic 回归。以P< 0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本信息

646 例患者中男445 例,女201 例;年龄43~70岁,平均年龄(63.29±7.12)岁;病程2~9 年,平均病程(5.50±3.61)年;冠心病心绞痛分级:一级207 例、二级193 例、三级189 例、四级57 例;住院时间7~15 d,平均住院时间(10.32±2.67)d。

2.2 用药与不良反应情况

646 例共有91 例患者发生不良反应,治疗药物治疗发生的不良反应情况见表1。

表1 91 例患者用药情况及不良反应

2.3 不良反应累及的系统

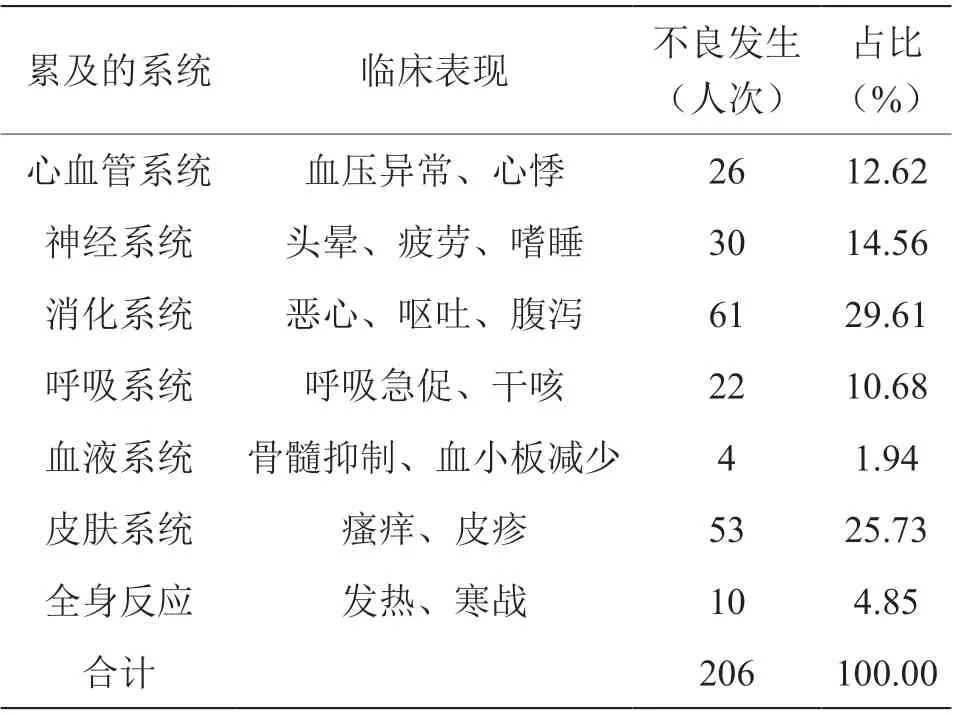

91 例患者发生不良反应,共计206 人次,其中消化系统不良反应占比最高,其次为皮肤系统,见表2。

表2 不良反应的临床表现和不良事件数

2.4 发生不良反应的单因素分析

发生不良反应的患者与未发生不良反应的患者在年龄、病程、冠心病心绞痛分级、合并其他基础疾病、剂量过高方面存在显著差异(P< 0.05),见表3。

表3 发生不良反应的单因素分析[(±s),n(%)]

表3 发生不良反应的单因素分析[(±s),n(%)]

项目 发生组(n=91)未发生组(n=555) t/χ2 值 P 值年龄(岁) 60.37±2.39 56.62±4.68 7.482 0.000病程(年) 7.14±1.20 5.84±1.22 9.443 0.000住院时间(d) 9.32±2.34 8.82±2.47 1.803 0.072冠心病心绞痛分级 9.663 0.002一级/二级 43(47.25) 357(64.32)三级/四级 48(52.75) 198(35.68)合并其他基础疾病32(35.16) 102(18.38)13.400 0.000剂量过高 22(24.18) 65(11.71) 10.422 0.001

2.5 发生不良反应的多因素分析

年龄过大、合并其他基础疾病、剂量过高是冠心病药物治疗过程中出现不良反应的危险因素。见表4。

表4 发生不良反应的多因素Logistic 回归分析

3 讨论

3.1 冠心病常见治疗药物及其不良反应情况

有研究表明[6],冠心病治疗药物常见不良反应以皮肤系统(32.30%)、神经系统(18.32%)、消化系统(14.91%)为主。本研究结果显示,冠心病常用治疗药物的不良反应以消化系统(29.61%)、皮肤系统(25.73%)、神经系统(14.56)占比较高,与上述研究结果相似,分析原因为冠心病治疗药物以口服为主,经过胃肠道吸收进入血液循环。

3.2 发生不良反应的危险因素分析

本研究中年龄过大(OR=1.270)、合并其他基础疾病(OR=2.031)、剂量过高(OR=1.473)是冠心病药物治疗过程中出现不良反应的危险因素。①年龄:随着年龄的增长,机体代偿、储备功能减退,组织器官生理功能衰退,调节控制作用降低;胸腺退化,免疫细胞绝对值下降,免疫细胞亚群减少,免疫细胞的活性降低,防御能力减弱;基础代谢率下降,合成代谢降低,分解代谢增加,组织修复损伤能力减弱。因此在用药过程中,机体对药物的适应力和耐受性降低,对药物敏感性改变[7]。②合并其他基础疾病:口服药物需通过胃肠道黏膜的细胞膜吸收,经血液循环分布于组织、细胞间隙和细胞内液中,在肝脏完成代谢后发挥作用,最后经肾脏排出体外。多种疾病共存下患者的肝肾功能减低,会影响药物代谢[8]。③剂量过高:年龄较大的患者肠蠕动弱、血液循环差、血浆白蛋白低,肝脏代谢功能降低,肝肾血流量明显减少,肾小球滤过率明显下降,肾小管分泌能力显著减弱。肝肾功能代谢不全,会导致药物的排出障碍,从而导致药物蓄积[9]。

3.3 用药要点

本研究结果显示,冠心病药治疗用药需掌握的要点有:①抗血小板治疗药物:常见不良反应有胃肠道反应有腹痛、胃肠道轻微出血,偶有恶心呕吐或腹泻,长期应用抗血小板药物应监护出血倾向及有无牙龈出血、皮肤瘀斑、黑便。用药期间护理人员应密切关注患者的用药情况,发现消化系统、泌尿系统、皮肤等出现不良反应症状时,及时告知医生,叮嘱患者定期复诊,以及进行大便常规、血常规等的检查。②抗心绞痛治疗药物:二氢吡啶类:可引起头晕头痛、踝部水肿、面部潮红、一过性低血压、齿龈增生、便秘、鼻塞等。非二氢吡啶类常见不良反应有浮肿、头痛头晕;可引起齿龈增生、白细胞血小板减少,可致便秘;用药期间,护理人员叮嘱患者按时、按量服药,出现不良反应时及时减药或停药,根据定期复查结果调整药物剂量[10]。③ACEI/ARB 类药物:与螺内酯、氨苯蝶啶合用易引起高血钾;用药后常见刺激性干咳,于用药初期出现,用药一段时间可消失,可耐受者无须停药;血管性水肿罕见但有致命危险;用药期间,护理人员要密切监测患者的血压、血钾、肾功能,是否出现咳嗽,出现不良反应症状及时告知医师,根据症状、体征以及检查结果调整剂量。④β 受体阻滞剂:对于肥胖代谢综合征或糖耐量异常患者,可影响胰岛素释放,掩盖低血糖症状;身体适应药物期间,可出现眩晕、嗜睡、视物模糊。由于个体差异大,应从小剂量给药开始,用药期间护理人员需监测患者脉搏变化情况,叮嘱长期服药者遵医嘱服药,不可突然停药[11]。⑤调血脂药物:不良反应包括头痛、肌肉痛及胃肠道症状,严重但极少见肝中毒及肌病;用药期间护理人员根据临床情况监测肝转氨酶,高于正常值上限的3倍应停药,服药期间出现肌肉不适或无力及排褐色尿应及时就医[12]。

综上所述,冠心病药物治疗过程中出现不良反应主要累及消化系统和皮肤系统,且年龄过大、合并其他基础疾病、剂量过高为不良反应的危险因素,临床用药过程中要特别注意。本次研究的局限在于未具体分析每一类冠心病治疗药物不良反应的临床表现、基础疾病的病种数和各药物的剂量,下一步研究将针对上述不足展开研究。