新闻事件视域下的主题式教学

——以“体温调节”复习教学为例

2022-09-07崔敏霞居寒洁

崔敏霞 居寒洁

(江阴市教师发展中心 江苏无锡 214400)(江阴市第一初级中学 江苏无锡 214400)

核心素养视野下的教学评价更加关注学生分析和解释复杂情境中生命现象的能力,指导、解决生产和实践中具体问题的能力。教师要引导学生在面对生活中与生物学相关的问题并作出决策时,利用多个相关的生物学大概念或原理,通过逻辑推理阐明个人立场。但是,在解决真实情境下的生物学问题时,学生容易出现思维障碍,究其原因主要是真实发生的事实情境一般是多因子综合的复杂场域,而学生生物学概念的习得和构建往往发生在单一的特定场域中,这导致了其思维缺乏整体性和复杂性,无法解决真实情境下的复杂问题。

主题式教学是指围绕一定的主题,对教学材料创设有意义的连接,为学生创建真实的学习环境,以学生主动构建为活动主线,用动态生成的观念,通过与多个文本的碰撞交融,在重过程的生成理解中,实现课堂主题意义建构的一种开放性教学。新闻是对客观发生的事实的客观陈述,反映的是人们在与自然的互动中和社会实践中所发生的事实。在各类媒体的报道中,一些新闻事件的背景与生物学密切相关,这为课堂教学提供了可开发和利用的课程资源,从而实现学习内容和真实生活的关联。教师可通过设置问题群,造成学生认知的冲突,挑战学生认识的角度,促进其理清认识的思路。

1 新闻事件视域下的主题式教学结构

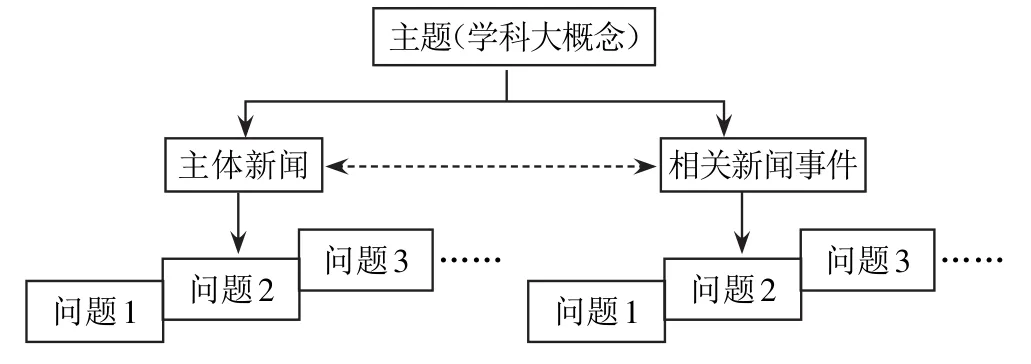

在新闻事件视域下的主题教学中,教师应以某个生物学大概念为主题,编选与该主题相关的多个事实,通过进阶式问题引领,发展学生在真实场域中分析解决问题的能力和学科核心素养。问题群应是一组彼此关联的、结构化的、有逻辑的进阶式学习任务,具有适度的综合性、开放性和实践性,有利于培养思维的整体性、辩证性和复杂性,并为学习过程提供了持续性评价。问题群应以核心知识为载体,指向学生对学科思想和方法的理解,指向在真实情景中迁移和应用学科知识解决问题能力和学科核心素养的发展。在主题式情境和进阶式问题的驱动下,课堂教学完成知识结构化、任务情境化、学习实践化的转变(图1)。

图1 新闻事件视域下的主题式教学结构

2 新闻事件视域下的主题式教学案例——以“体温调节”复习教学为例

人体的体温调节与学生个体生活息息相关,近年来与之相关的新闻事件也层出不穷。经过初中阶段的学习,学生就对发烧、中暑等现象具有一定认知基础,并具备一定的健康生活理念。那么,对于相对熟悉的复杂场域中出现的现象和问题,学生能否用相关的概念进行解释呢?在习得大概念的基础上,是否具有健康生活的意识和素养呢?能否对社会新闻事件作出理性客观的判断和评价呢?

2.1 教学目标

①了解相关的新闻事件,唤醒人体体温生理性调节的知识,构建人体体温生理性调节的物理模型,提取体温调节的相关概念。

②分析甘肃白银山地越野赛中的失温事件产生的原因,理解人体的体温调节是一个复杂的过程,辩证地看待人体的调节功能。

③分析冬泳、中暑等相关新闻事件,探讨发生体温异常的可能原因及预防和缓解措施。

④探讨面对极端天气时的保护措施以及人体失温时有效的救援措施,提高健康生活的意识和自我保护意识。

2.2 教学过程

2.2.1 选编新闻事件,决定学习内容

选择主体新闻事件:2021年5月22日甘肃白银山地越野赛中,因遭遇极端天气(8级大风,并伴有大雨,气温骤降),21名运动员因失温而失去了宝贵的生命。失温一般是指人体核心区(大脑、心肺等重要脏器)温度降低,并产生一系列寒颤、迷茫、心肺功能衰竭等症状,甚至最终造成死亡的病症。

利用该事件,创设关于生物学大概念“生物个体的结构与功能相适应,各结构协调统一共同完成复杂的生命活动,并通过一定的调节机制保持稳态”的学习情境,主要聚焦其中的“人体体温调节”,引导学生思考分析:在该事件中,人体为什么会出现失温的现象?人体的体温调节为什么失去了作用?在特殊的环境中,可以采取哪些措施保护生命?

同时臻选相关事件:

①我国有大量的冬泳爱好者,中国游泳协会有专门的冬泳委员会组织相关的冬泳活动。冬泳也是人体在低温环境中的运动,但鲜有失温现象发生。

②相对偶发的失温现象,中暑事件屡有发生。在高温条件下,几乎每年都有中暑的新闻事件发生。

这两个事件与主题新闻涉及的大概念一致,教师可引导学生对比分析。

2.2.2 构建概念模型,提取相关概念

教师引导学生回顾人体体温生理性调节的相关过程,思考人体如何维持产热和散热过程的动态平衡。学生利用相关概念、符号和文字说明,构建人体体温生理性调节的概念模型(图2),初步分析人体在低温条件下和高温条件下可能出现的反应。

图2 人体体温生理性调节的概念模型

2.2.3 结合真实情境,设置进阶式问题

(1)基于主体新闻事件,引导学生分析。

教师联系社会生活,创设情境,设置问题群。

问题①:在环境温度较低的情况下,人体会出现哪些反应?新闻事件中运动员出现全身持续性寒颤的原因是什么?骨骼肌战栗为什么能增加产热?此时,人体可能处于怎样的状态?

问题②:当时的天气情况(大风大雨)对于人体的散热有怎样的影响?通过皮肤血管收缩能停止散热吗?增强代谢是否一定能及时补充散去的热量?

问题③:除了生理性调节外,人体还可以通过行为性调节维持体温。在当时的环境条件下,可以通过哪些行为性调节来维持体温?

问题④:综合新闻事件中的各相关要素,分析导致事件发生的主要原因。面对类似极端天气时,可以采取哪些保护措施?当人体发生失温现象时,可以采取有哪些救援措施?

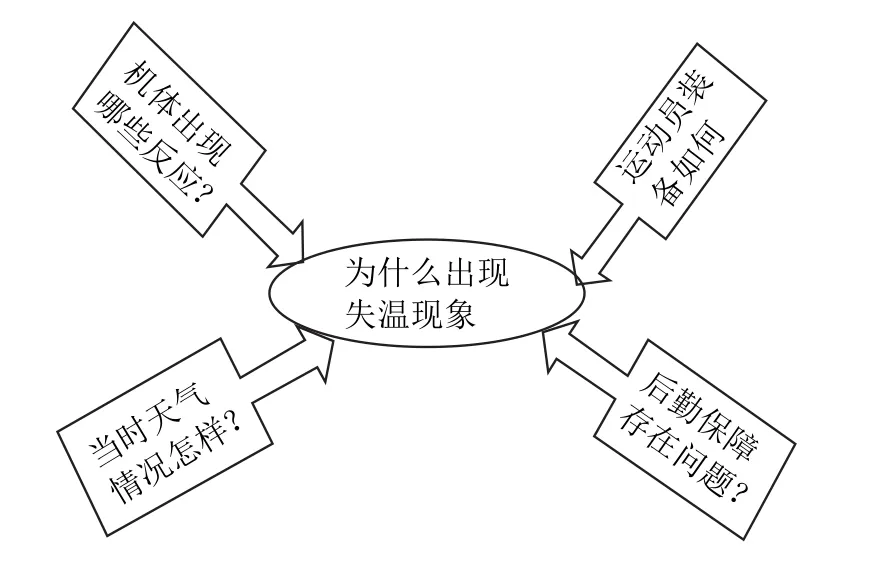

通过进阶式问题群的设置,逐步引导学生认识到人体的体温调节是一个复杂的过程,且应辩证性地看待人体的调节功能。例如,减缓皮肤血液流量只能减缓散热,但无法停止散热;骨骼肌战栗可以瞬间提升代谢速率,产生大量的热量补充,但同时也意味着体内的一部分能量瞬间被消耗;代谢释放能量的过程是缓慢的,热量的散失过程是持续的,当代谢产生的热量不足以补充身体在寒冷的环境散失的热量时,人体体温就会出现持续降低等。同时,通过问题的进阶设置,引导学生认识到真实的情境往往是复杂的,是多因子作用的结果,某个事件发生的原因往往需要从多个角度进行思考和分析(图3)。例如,天气的变化、运动员的装备、后勤保障、应急救援等。在本事件中,天气恶劣,大风又下雨,强风和雨水进一步加快了人体热量的散失;运动员衣着单薄,基本未携带相关保暖设备,因此无法有效阻止热量散失些运动员虽然出寒后的反应,却没有及时退出比赛;后勤保障不到位,导致运动员无法及时撤离恶劣的环境,没有按规定设置临时庇护所,没有合适的食物提供等。最后,教师组织学生探讨面对极端天气时的自我保护意识、保护措施以及人体失温时有效的救援措施,提高健康生活的意识和自我保护意识。

图3 本新闻事件中运动员发生失温现象原因的多角度分析

由此可见,4个问题群是一组彼此关联的、结构化的、有逻辑的进阶式学习任务,具有适度的综合性、开放性和实践性,有利于培养学生思维的整体性、辩证性和复杂性,并为学习过程提供了持续性评价。

(2)基于相关新闻事件,引导学生分析。联系新闻事件,创设情境,设置问题群:

问题①:冬泳过程中,人体基于体温的生理性调节,会出现哪些反应?冬泳为什么在减脂、增强心血管功能、预防各类心脏病和动脉硬化等方面有较好的效果?

问题②:为什么冬泳选择的时间一般是11:00—13:00?冬泳之前为什么要进行充足的热身运动?冬泳的持续时间为什么不能太长?冬泳之后能不能立刻洗热水澡?

问题③:比较冬泳和主体新闻事件,同样在低温条件下的运动,冬泳过程中为什么不容易发生失温现象?

问题④:在怎样的条件下容易发生中暑事件?从人体体温的生理性调节角度分析,机体发生中暑现象的常见原因有哪些?

问题⑤:轻度中暑后,可以采取哪些措施缓解症状?轻度中暑后,为什么需要补充冷盐水?

通过主题新闻事件的分析,学生已能认识到人体体温调节的复杂性和稳态的相对性。在相关新闻事件的选编时,要选择与学生日常生活更贴近的社会议题,以便将生物学大概念迁移并应用于指导生活。进阶式问题可以引导学生客观地认识冬泳运动对人体的作用,理性地判断冬泳运动的注意事项。引导学生对比分析主题新闻事件,使学生进一步认识到生命的复杂性和独特性;在面对生活中的实际问题(如中暑)时,能从大概念的原理出发,作出理性的判断和选择。

3 教学反思

学习的本质是学生与情境持续互动过程中,不断解决问题和创生意义的过程。加强科学思维的教学要结合生物学科的特点,培养学生的整体性思维、辩证思维和复杂性思维。与现实生活相关联的真实情境和基于问题的学习活动方式是科学思维等学科核心素养的培养途径。在社会新闻的真实复杂场域中,学生在具有挑战性的学习任务驱动下,经过思考、分析、概括、解释、建模、表达和修正等活动,深度参与了课堂,最终目的是其理解学科大概念与真实生活的关系,并用于指导生产生活。