论言语行为的命题内容

2022-09-05李怀奎

李怀奎

(广西师范大学外国语学院,广西桂林 541004)

言语行为是用意和命题内容的结合,用意是指断言、征询、命令和承诺等意向状态,命题内容就是用意是否真实、是否成功或是否得以完成的载体,它具有确定的所指和意义[1]24[2]95。“请开门”的用意是请求,命题内容是“某人开门”[3]243。Searle对言语行为的用意作了深入研究,并认为如果一个话语的用意间接,那么不管其命题内容间接与否,它都可以代表一个间接言语行为[4]30;但王晓萍认为Searle 的考虑并不周全,用意直接的话语有时候也可以是间接的言语行为[5]9。笔者同意王晓萍的观点,但是发现她对话语命题内容的研究不够深入,进而导致对言语行为间接性的论证欠清晰。因此,需要进一步探究两个方面的问题:(一)综合考虑话语中用意、命题内容的直接和间接性,人们对言语行为,特别是间接言语行为的类别,会有更深刻认识,进而扩展言语行为理论研究的广度和深度;(二)不管是直接的和间接的命题内容,听话者都需要对话语进行意义充实和推理才得到具体的语境命题内容。研究意义充实和推理的过程可以丰富会话含意理论和关联理论的视野。

一、话语和命题之关系

命题是话语所表达的核心内容。命题总是以陈述句的形式呈现,并且有真假之分。命题从形式上看可以分为简单命题和复合命题,前者总是由主词和谓词构成。谓词和主词分别指代表命题的句子的谓语(或者系动词)和主语(还可能包括宾语或表语)。简单命题包括单称命题(比如“A是B”)、特称命题(比如“一些A是B”)和全称命题(比如“所有的A 都是B”)。复合命题包括联言命题(P 和Q)、选言命题(P 或Q)和假言命题(如果P则Q)等。话语从形式上看有陈述性、疑问性、祈使性和感叹性的话语。可见命题和话语是两个性质不同的术语,前者属于逻辑学的范畴,后者则属于语言学或者更确切地说属于语用学的范畴。很大一部分的陈述句话语不是命题,特别那些主词是代词的话语尤其如此,理由是代词没有确定所指,也就不能判断话语命题内容的真假;疑问句话语不是命题,因为不能从中判断真假;祈使句话语也不是命题,因为该类型的话语只是强调命题内容是否得以完成;感叹句话语不是命题,它只是说话者对命题内容所表达的愿望。

但是话语和命题又有一定联系,说出一句话就意味着传达一定的命题内容①。例如,两人打电话,一人说:“真想下一秒就能见到你!”该话语一定表示“说话者下一秒无法见到某人”。同一个命题内容则可以由不同类型的话语体现出来。再如,“小王戒烟”可以包含在以下不同类型的话语中:

(1)小王戒烟了。

(2)小王戒烟了吗?

(3)小王,戒烟吧!

(4)我多希望小王戒烟啊!

二、话语的命题与用意及其对言语行为分类的作用

话语的用意有直接和间接之分,其实话语的命题内容也有直接和间接之别。直接的命题内容就是说话者想要表达的信息就是话语自身的命题内容(也可以叫字面命题内容)。

(5)你能递点盐给我吗?

例(5)中,命题内容“听话者递点盐给某人”就是直接的。依此类推,间接的命题内容(也可以叫语境命题内容)就是说话者想要表达的内容和话语本身的命题内容有某种程度的出入。

(6)我建议休息两分钟。

例(6)是某人和朋友爬山,到半山的凉亭时说出的话,其中的命题内容“我们休息两分钟”就是间接的,因为它和说话者想要表达的内容“我们休息一小段足以恢复体力的时间”并不相同。当然话语命题内容的这种间接性是有程度差异的,判断间接程度的标准是命题内容的确定在何种程度上依赖于外在的语境(即言语上下文,谈话发生的时间和地点,谈话涉及的人、话题和事件等)。例(6)的命题内容的间接程度是比较低的,因为即使没有外在语境,听话者根据常识也能确定所谓的两分钟只是个大致的时间而已。间接性较高的是使用修辞手段的新创话语,比如“你这位朋友真是太棒了”作讽刺使用时,其命题内容的间接程度就很高。还有一些普通的断言性话语的命题内容的间接性也很高,再如,母亲早上对正在上小学的儿子说:“起床!今天是星期天了”,“今天是星期天”的命题内容很多,如今天要写作业、今天要练钢琴、今天要去户外锻炼,等等,具体是什么需要视外在语境而定。

根据Searle 的理论,任何言语行为都可以抽象成为F(p),F代表用意,p代表命题内容[1]31。所以依据用意和命题内容的直接与否,按照数学的排列组合理念进行两两配对,就可以得到四种类型的言语行为:直接言语言为、命题内容间接用意直接的间接言语行为、用意间接命题内容直接的间接言语行为和用意与命题内容均间接的间接言语行为。

(一)直接言语行为

这里的直接言语行为指话语的用意和命题内容均直接的言语行为。如:

(7)请把那本书递给我。

该话语的祈使语气直接显示它的请求用意,命题内容“你递那本书给我”是直接的,所以该话语是一个直接言语行为。

(二)命题内容间接用意直接的间接言语行为

(8)(某人正在柜员机处排队取钱,其孩子靠着柜员机看别人取钱,于是她对孩子说)宝宝过来,在线外等候。

例(8)中“在线外等候”的用意是指令(通过祈使语气显示),说话者的实际用意也是指令,所以其用意是直接的。话语的字面命题内容是“听话者要在线外等候取钱”,说话者实际的命题内容是“听话者不要看某人输入银行卡的密码”,显然命题内容是间接的,所以该话语代表间接的言语行为。

(三)用意间接命题内容直接的间接言语行为

(9)能借支笔给我用一下吗?

该话语本身的用意是征询(通过疑问语气显示),说话者的实际用意是请求,因此用意是间接的。它的命题内容是直接的,说话者想传达的和话语本身传达的都是“听话者能借笔给说话者一用”,因此该话语是间接的言语行为。

(四)用意和命题内容均间接的间接言语行为

(10)请问你身上带有100 元现金吗?那边有个老人家卖土鸡,他没有二维码,刷不了手机。

例(10)中“请问你身上带有100 元现金吗”的用意是间接的,其实际的命题内容也是间接的,因为字面命题内容是听话人带有100 元钱,实际的命题内容却是听话人借给说话人100 元钱。所以例(10)是间接言语行为。

总之,传统对言语行为的分类大多是基于用意的,Searle 的分类(即断言型、指令型、承诺型、表情型、宣告型五类言语行为)标准最为复杂,但在实际操作时还是陷入了用意的窠臼。另外他对间接言语行为的定性虽然考虑到了话语命题内容问题,但还是主要以用意的性质来划分。而根据用意和命题内容的直接与否,按照数学的理念进行排列组合,得到四种类型的言语行为,这充分考虑到话语的用意和命题内容的性质,至少在言语行为的分类上给出了不同的视角。

三、言语行为命题内容的推理

(一)直接命题内容的推理

言语行为的命题内容由话语而来,直接命题内容就是话语自身的信息。这种直接内容的获得需要推理吗?答案是肯定的。根据语义不充分决定论,人们日常说出的话语在语义上往往需要经过意义充实后才能得到完整的命题内容。但是理论家们对这种意义充实的具体手段看法不同,Sperber & Wilson 研究了三种手段:解除歧义、所指具体化和信息强化[6]185。Wilson 认为有两种手段,即语义聚焦和语义扩展,前者相当于解除歧义和所指具体化,后者包括语义近似和语义的转义延伸[7]2。Jaszczolt认为至少有十种手段:所指具体化、解除歧义、辖域(限量、主目、含义)明确化,等等[8]236-237。Récanati 认为需要涉及两个过程——强制性的语义赋值过程和可选性语用充实过程。前者包括所指具体化、所属关系明确化和指示关系具体化等,后者包括自由充实、语义扩展和语义迁移[9]8。

1.补充主词和/或谓词

汉英两种语言的话语有时候缺少主词和/或谓词,要获得完整的命题内容就需要根据语境补足这些成分。

(11)(上午第一二节课后有一个小时的休息时间,教师甲邀请教师乙去吃早餐)教师乙:刚才吃过了。

(12)过来吧,咱去喝两杯。

例(11)的直接命题内容就是被充实主词后的信息:教师乙刚才吃过了早餐。例(12)中“咱去喝两杯”需要补足宾语的主词:听话者和说话者去喝两杯酒。这种充实有时候要借助常规关系来实现:若是邀请别人过来喝两杯水或者醋不符合常理,因此所谓的喝两杯一定是指喝两杯酒。

(13)主刀医生老梁对器械护士小李说:“3 号手术刀!”

通过充实主词和谓词,就可以得到例(13)的字面命题内容:器械护士小李递给梁医生3 号手术刀。

2.确定所指

命题的主词要求是名词,只有这样才能判断命题本身的真假,而话语的主语和/或宾语或表语可以是名词和代词,有时还可能是非谓语的动词短语。所以那些不以名词做主语和/或宾语的话语就需要确定其所指。

(14)He married Kate.

如果主语指Peter,那么这句话的命题内容就是Peter married Kate。这里所说的确定所指还包括照应的具体化。

(15)After John had his breakfast, he went for a walk.

例(15)中的代词he 指John。除了代词和名词的照应具体化,还有副词与副词、动词与动词的照应具体化,比如:

(16)I started my college life in Guilin at the age of 19 and live there until now.

(17)I wanted to rest, but if I did, I would freeze.

在复合句话语中,从属结构的主词可能出现空缺,谓词的逻辑主词仍然是话语主干结构的主词,如例(15)可以改写:Having his breakfast, John went for a walk.当代词照应的对象不明确时,常规联系就起到关键作用。

(18)院长向秘书打了个招呼,接着她就笑了。

例(18)中的“她”应该指秘书,因为对于秘书是女性符合人们常规上的判断。

3.明确所属关系

在英语中,第一次提到的事物是非确指的,所以一般用不定冠词作为限定词。但并不总是如此,比如:

(19)I cut a finger yesterday when doing some cooking.

例(19)中的a finger 虽然没有具体指哪一个手指,但是它的所属关系是明确的,常规上说割破的这一根手指是“我”的。另外,某个事物虽然第一次提到,但是由于它和其他事物或者事件的关系明确,其所属关系也明确,所以它就可以被定冠词限定,如:

(20)John unpacked the picnic. The beer was warm.

常规上beer 是野餐食品的一部分,可以被确指。

所属关系明确化还包括搭配关系明确化和所有关系明确化。搭配关系明确化指一些词汇在组合关系中和不同的词汇发生联系而产生不同的搭配意义。

(21)I saw a dog with three legs in a bus Yesterday.

根据“我”“三脚狗”和“在公共汽车上”的不同联系,例(21)至少有三个意思:昨天我在公共汽车上看见一只也在公共汽车上的三脚狗;昨天我在公共汽车上看见一只不在公共汽车上的三脚狗;昨天不在公共汽车上的我看见一只在公共汽车上的三脚狗。至于是哪一个意思则要看语境。

所有关系明确化在名词所有格结构中比较典型,鲁迅的书可以指鲁迅著述的书,也可以指鲁迅收藏的书,还可以指鲁迅标注过的书,甚至可以指鲁迅当教师时使用过的书,到底哪一种所有关系也需要语境来明确。

4.解除歧义

解除歧义主要涉及多义词的意义确定问题。

(22)I went to the bank just now (to draw some money).

由于bank 是多义词,若例(22)不含括号中的内容则具有多义性;但加上括号中的内容后,其多义性就被解除了。我们一般关注名词和动词的多义性,其实个别连词也是多义的,比如:

(23)Tom shaved himself and listened to the music.

(24)Li Lei turned the key and the engine started.

and 作为联系两个句子的连接词有三个实际意义:and at the same time,and then,and therefore,例(23)中至于Tom 是边刮胡须边听音乐,还是刮完胡须再听音乐则要视语境而定。例(24)的and是表示时间顺序and then,还是表示结果and therefore也需要语境来甄别。

不少副词也有歧义,比如例(11)中的“刚才”大概指15 分钟到半个小时之间。言语表达中的降格性用法大多时候也涉及副词的歧义解除问题。

(25)韦芳的爸爸喝了两斤高度酒,他有点醉了。

例(25)中“有点醉”的意思大概处于这两端之间:酒上头但还清醒和脑子不太清醒但还有自主行动能力。不过本例中除非韦芳爸爸酒量特别大,否则他喝了两斤高度酒一定是酩酊大醉了。

5.确定常规类属

这和类典型论有一定关系:说到鸟我们头脑中首先显现什么样的形象,是鸵鸟还是孔雀的样子?显然都不是,应该是体型比较小,会飞,有翅膀和羽毛,会叽叽喳喳叫的禽类,麻雀应该是典型样本之一。当然这种类典型性样本会有跨文化或者跨区域的差异。在我国南方的大部分地区人们清明节时用五牲祭祀,其中就有鸡,但它一般指已经打鸣的雄鸡,而东北地区人们招待客人用的鸡通常是“笨鸡”,即不喂饲料,放养,未孵过小鸡的雌鸡。

6.近似性充实

近似性充实指用整数、形容词或者副词等来体现词汇的程度性用法。

(26)巴西很平。

根据词典的解释,平指表面没有高低凹凸,不倾斜。显然例(26)中的“平”不符合其词典注释,因此需要在本义的基础上作适当延伸:巴西总体上没有高原和很大的山脉。例(12)中的“两杯”也是如此,它不是确数,而是在两杯酒的数量基础上作语义扩展:两杯酒指一些酒。

7.类别延伸

类别延伸指某个事物或者人随着时间的推移能够代表具有某种特征的一类事物或人。如:

(27)中职篮的球员索尼·威姆斯就是美职篮的勒布朗·詹姆斯。

美国职业篮球联盟的著名篮球运动员勒布朗·詹姆斯已经成为球技高超,在赛场上具有领袖气质的球员代表,所以例(27)中不可能只对勒布朗·詹姆斯作本义解释,而是要做语义上的类别延伸:中国职业篮球联赛的球员索尼·威姆斯具有和勒布朗·詹姆斯类似的领袖气质和高超球技。

8.比喻用法的充实

人们使用比喻的目的多种多样,或出于语言的形象,或出于表达的隐蔽性。在比喻的使用中,本体并不直接获得喻体的本义形象,而是获取喻体额外的引申含义。

(28)老李是我们的顶梁柱。

例(28)中并不是说老李是一根顶梁柱,而是他具备顶梁柱的特征。

9.夸张用法的充实

与例(23)的降格性用法相反,夸张是一种升格性用法,它表示被描述的人或事物只是接近而不是达到所夸张的状态。

(29)我(今天)上午没吃早餐,现在都两点钟了,我已经饿晕了。

“晕”的本义是指晕倒,不省人事。因此例(29)听话者需要在此本义的基础上延伸:“我”说的不是自己饿得晕倒了,而是饿得接近于晕的状态。

以上9 类充实中,从词汇具有本义和转义区分的维度看,1~6 类属于本义充实,7~9 属于转义充实;从对词汇语义确定的延展性或收缩性的维度看,2~5 类属于语义收缩性(或者聚焦性)充实,6~9类属于语义扩展性(或者延伸性)充实,第1类是基于语汇间组合关系的增益性充实。

(二)间接命题内容的推理

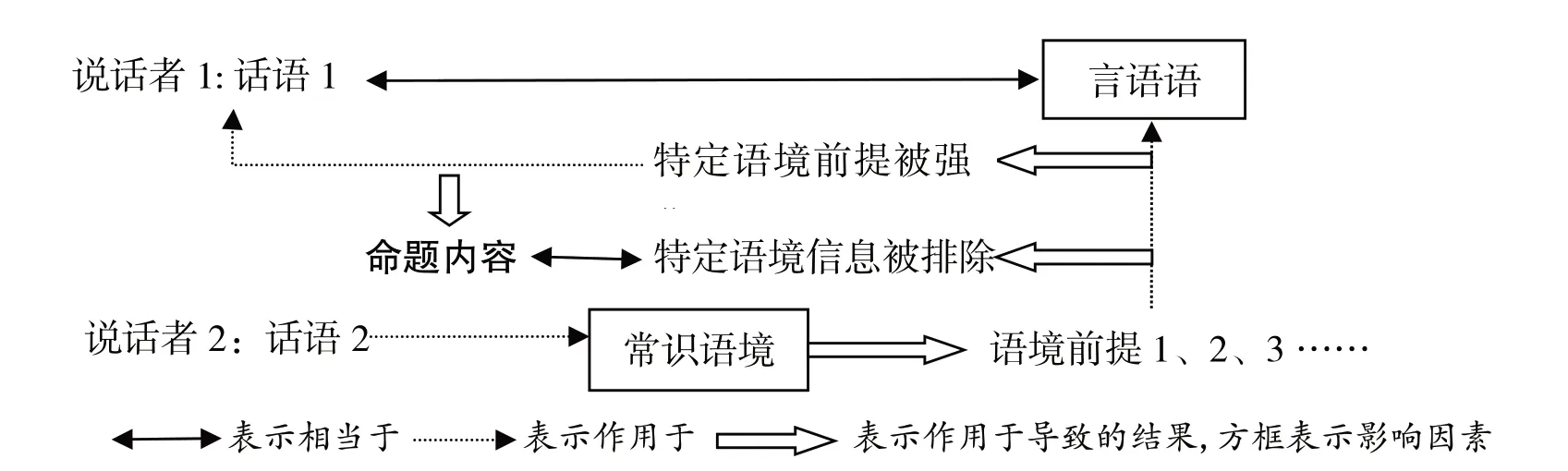

人们在做某事或者将要做某事时,会根据生活经验,对做事的程序和措施进行一系列设想,这些设想往往会成为进一步认识事物的基础。对于间接的言语运用也是如此,听到一句话(即新信息),除了以上词汇级别的语用充实,我们还会依据一定的常识语境②,从该话语中获得一些假设,这些假设作为前提和前文的言语语境进行关联比对,就会或者印证特定语境信息而使某个语境前提得以强化,或者和语境信息相冲突而使得该信息被排除掉,如此被排除的语境信息就是话语间接的命题内容。得到强化的语境前提还需要再和言语语境或者语境化的信息结合,才得到话语间接的命题内容[6]103-117,这一过程如图1所示。

图1 言语行为间接命题内容的获得机制(一)

图1 表示的是一个最简谈话的意义建构过程,第一个说话者说出话语1,第二个说话者用话语2 作出回应。本文关注的是针对话语2 命题内容的理解问题,其意义建构的过程为:说话者1 听到话语2,即新信息,会获得一些语境前提,并拿这些前提和话语1(相当于言语语境,也即旧信息)进行关联比对(也叫语境化),导致从话语2 中获得的某个语境前提得以强化或者话语1 中的言语语境信息被排除,这个被排除的语境前提就是话语2 的命题内容。被强化的语境前提还需要再作用于话语1才得到话语2的命题内容。

1.强化性推理

例(30) 甲:要不要上米饭?

乙:我是南方人。

甲根据常识从乙的话语中获得一系列语境前提:“乙喜欢吃米饭”“乙能吃辣”“乙喜欢喝汤”等等,它们和言语语境“甲询问乙要不要上米饭”进行关联比对,进而使“乙喜欢吃米饭”的前提得到强化,它再结合言语语境,就得到乙话语的命题语境效果:甲可以叫人上米饭③。

2.删除性推理

(31)学生甲:今晚咱去球迷俱乐部看(足球世界杯)决赛。

学生乙:今晚要复习,明天参加一个重要考试。

要获得例(31)中“今晚要复习”的用意需要一定的推理。Searle 设计出十步推理的设想[4]34-35。其实例(31)主要涉及删除性推理。听到学生乙的话,学生甲会根据常识得到一些语境前提:“学生乙今晚要在宿舍和同学一起复习功课”“学生乙今晚需要去图书馆复习功课”“学生乙今晚需要去资料室查资料以作复习”等等。不管是哪一个前提都和学生甲话语的语境信息(学生甲和乙今晚去球迷俱乐部看足球赛)发生冲突性关联,所以学生乙今晚去球迷俱乐部看足球赛的语境信息被排除,这个被排除的信息就是学生乙话语“今晚要复习”的命题内容。

需要注意的是,强化性推理和删除性推理虽然总体的认知过程类似,但是也有不同之处。强化推理要通过三个步骤得到话语的命题内容:从常识语境中推理出话语的语境前提,特定语境前提在言语语境中得到强化,被强化的语境前提再作用于言语语境。而删除推理只涉及两个步骤:从常识语境中推理出语境前提,语境前提和言语语境相矛盾而导致言语语境的特定信息被排除。在强化推理中言语语境起了两次决定作用,而删除推理中它只发挥一次作用。在这一点上我们认为关联理论的立场值得商榷:它把这两种推理看成是相同的认知过程,因而把它们纳入到统一的明示-推理框架中。这种不辨细节的做法使得关联理论遭致过于宽泛的批评。

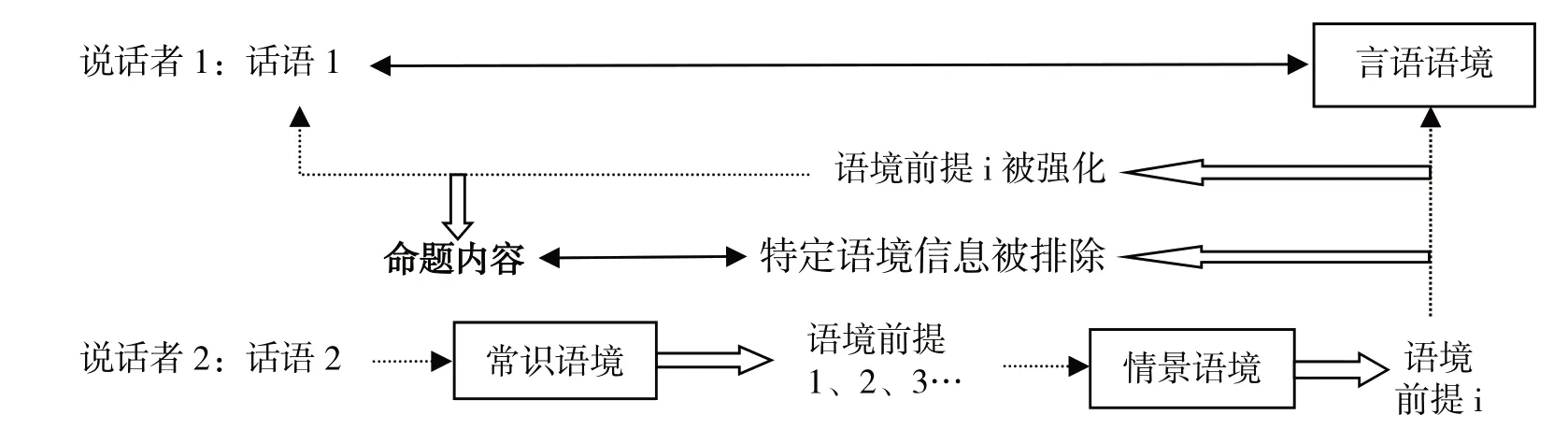

还有两点需要说明。首先,如果常识语境让话语2 产生互为矛盾的语境前提,那么听话者需要延伸语境,即借助情景语境来消除如此矛盾的信息,如图2所示。

图2 言语行为间接命题内容的获得机制(二)

(32)A:Would you like a cup of coffee?

B:Coffee would keep me awake.

例(32)中A 根据咖啡的百科知识可以从B 的话语得到至少两个语境前提:“咖啡可以提神(所以想喝一杯咖啡)”“咖啡让‘我’睡不着(所以不想喝咖啡)”。没有情景语境或者物理语境的参与,A 就无法确定到底哪一个是说话者意欲传达的前提。如果该对话发生在如此的语境中:大家在宿舍里忙于复习明天的考试,A 哈欠连天要冲一杯咖啡喝,问B 是否也要一杯,那么B 的回答显然带有咖啡可以提神的前提。该前提在A的言语语境得到强化,再把如此前提放到A 的话语中进行语境化,就产生B想喝一杯咖啡的命题内容。

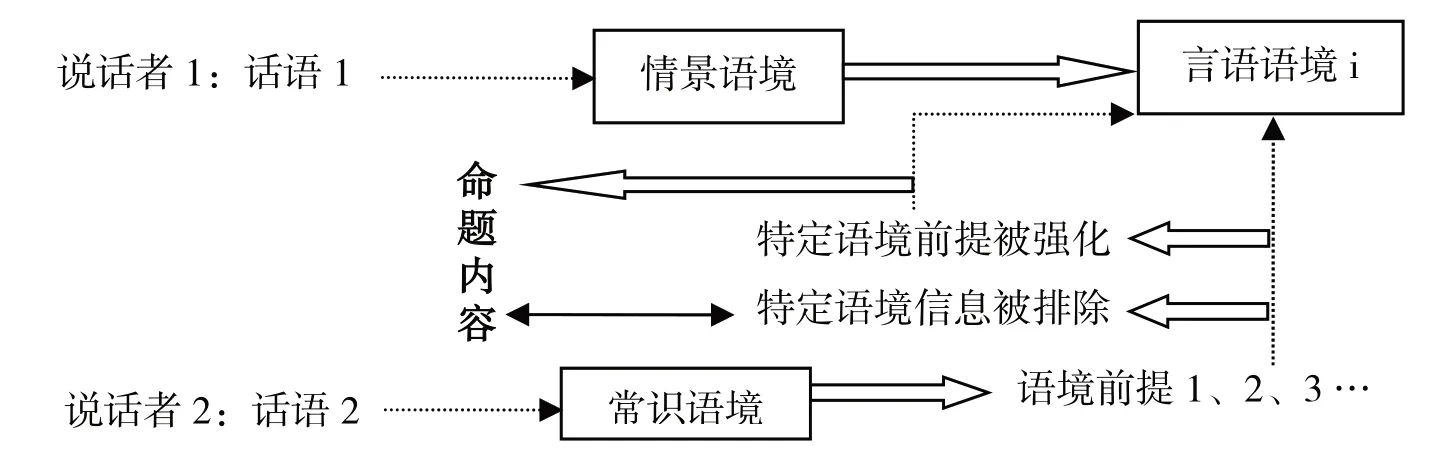

如果话语1 有互为矛盾的语境信息,听话者需要延伸语境到情景信息中去消除如此的矛盾性,如图3所示。

图3 言语行为间接命题内容的获得机制(三)

(33)A:Light please.

B:OK.

根据英语的会话常识,例(33)中A 可以从B的OK 中获得如此语境前提:“B认同A 的态度”“B认可A 的立场”“B 赞同A 的观点”“B 同意完成A想让其完成的动作”等。但问题是言语语境是模糊的,即A的话语可以传达很多信息,如“请开灯”“请关灯”“请装灯”等,而且其中还有相互矛盾的信息。没有情景语境来解除言语语境的模糊性,从B话语得到的语境前提也无助于话语命题内容的获得。如果有如此情景语境:下课同学们基本都走了,外教老师注意到教室后排的灯还没有关,于是对准备要出教室后门的韩梅说:“Light please”,老师的话语就有明确的语境化信息:请韩梅关灯。那么韩梅说出的OK 就获得了强化了的语境前提“她同意完成老师想让自己完成关灯的动作”,该前提再和老师话语的语境化信息结合,就产生了韩梅话语的命题内容:韩梅去关掉教室后排的灯。

有不少理论解释听话者获得字面和间接命题内容的依据和过程,其中Grice的会话含意理论和Panther& Thornburg 的言语行为转喻理论为语用学研究者熟知。会话含意理论认为字面命题内容的获得是说话者遵守合作原则准则的结果,反之,如果说话者牺牲了合作原则的部分准则,那么他就有特殊的会话含意,其中包括间接命题内容[10]32-40。言语行为转喻指出任何一种言语行为其实就是一个行为脚本,它可以分为前段、核心段或结果段、后段,说话者可以使用代表一个言语行为任何阶段的话语去指称这个言语行为本身,具有用部分指代整体的转喻关系[11]759-760。依此类推,言语行为的间接命题内容和其本身的命题信息有转喻关系。比如例(10)的问句本身的命题内容(听话者带有100 元钱)和其间接命题内容(听话者借出100 元钱)有用原因指代结果的转喻关系。不过这两个理论都有一定的漏洞,会话含意理论把对字面命题内容的推理和间接命题内容的推理对立起来值得商榷。言语行为转喻理论似乎稍显粗略,只是解释了间接言语行为的使用依据,并没有说明言语行为命题内容的推理过程,更没有考虑到话语的理解加工所涉及的复杂因素,因此需要结合事件域理论和关联理论来完善[12-13]。以关联理论的视角为例,当话语的字面内容不能满足交际需求时,听话者会付出进一步的认知资源,以话语的语境前提为依据,要么强化语境前提本身,要么删除语境中的相关信息,进而获得说话者意欲表达的命题内容[6]117。因此,语言理解中不存在听话者先做本义充实,再作转义充实,最后做强化或者删除推理的情况。

结语

本文首先强调话语和命题的区别和联系,其次在借鉴和完善Searle 理论的基础上,根据用意和命题内容的联系,提出一个新的言语行为分类框架,最后强调对直接的和间接的命题内容的充实涉及不同手段和机制。直接命题内容的获得需要对话语信息进行本义和转义充实,本义充实包括补足话语的主词或谓词、明确所指、明确所属关系等六种手段,转义充实包括对有近似性、比喻和夸张等用法的语义扩展。对间接命题内容的充实涉及在会话中对话语进行强化性和删除性推理。本研究,特别是对言语行为的分类以及对言语行为命题内容充实和推理的探究,对言语行为理论、会话含意理论和关联理论是有效的补充。

注释:

① 但是Searle 认为某些言语行为(比如寒暄)可以没有命题内容(Searle, J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language,P67)。不过笔者认为这样观点值得商榷:说寒暄没有命题内容倒不如说在寒暄时说话者对命题内容的考虑处于次要地位。例如,我和某人打招呼说“早上好”,主要目的是表达友好,虽然并没有真正关注对方的身体健康状况,这个问好还是含有一定的祝愿内容。

② 这些常识语境包括一些逻辑、百科和词汇方面的知识。逻辑知识就是经典逻辑学中关于合言推理、选言推理、假言推理和三段论推理等规则的知识;百科知识是人们对诸如“宠物”等概念的总体性外延和/或类别性外延的各种假设;词汇知识指不同词汇间的组合关系和/或选择关系。参见Sperber,D.&D.Wilson.Relevance:Communication and Cognition,外语教学与研究出版社2001年出版。

③ 当然乙的话语还有用意性语境效果,这种语境效果的获得受到话语相邻对(adjacency pair)的影响。相邻对不一定意味着话轮紧挨在一起,有时候它们会被插入性话轮(insertion sequences)隔开。相邻对关系紧密的标准是这两个话轮有典型联系(prototypical relation),对提问题的回应是肯定或者否定问题所涉及的内容,可见例(30)中乙的话语有肯定的用意。