环境规制与资源冗余对制造业企业可持续性的影响

——可持续探索/利用创新的中介作用

2022-09-05刘天森邢新朋朱昱

刘天森,邢新朋,朱昱

(1.哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨 150001;2.南京大学社会学院,江苏南京 210023;3.江南大学商学院,江苏无锡 214122)

改革开放后,我国经济规模总量实现了显著增长,但也伴随着大规模能源消耗与环境污染,进而制约了经济的高质量发展。根据IQAir AirVisual 于2019 年发布的《世界空气质量报告》,2018年至2019年间,我国98%城市的空气污染水平超过了世界卫生组织制定的标准,并且重污染天气、非法排污、城市河道黑臭水体、土壤污染、垃圾处理等生态问题依然严重[1]。制造业企业作为推动经济发展与环境保护的核心主体,其可持续发展水平很大程度影响了我国制造业强国战略的实现。但现实情况下,可持续发展行为(特别是与环境治理相关的行为)将不可避免地增加企业运营成本,这可能降低企业实施可持续发展战略的意愿。因此,识别制造业企业可持续性的驱动要素已成为社会各界长期关注的问题。

环境规制、利益相关者压力、环保舆论等外部要素被认为是企业可持续性的重要驱动力[2],并且“污染天堂”假说认为,企业在生产过程中倾向于寻找最廉价的资源。然而,严格的环境规制可能会影响企业生产行为,并作用于生产合规成本的提升及劳动力生产率的降低,进而阻碍企业技术创新[3]。Shen 等的研究表明,作为对环境法规冲击的回应,污染密集型企业需要将其业务布局从发达地区转移至欠发达地区[4]。然而,在外部环境一致性情境下,通常只有少数企业愿意开展绿色技术创新。为进一步揭示企业可持续性存在异质性的原因,相关研究将关注重点转移至企业内部,并证实了环境领导力、资源冗余、知识耦合、可持续创新能力等因素均会影响企业可持续性前景[5-7]。

前期研究分别考察了制造业企业内外部要素对其可持续性的影响机制,但仍存在以下局限:其一,不论是内部还是外部要素,现有研究对于企业可持续性的影响机制尚未形成统一认知,尤其是考虑潜在调节/中介变量的传导作用。因此,需要针对影响机制展开更加深入的理论探索。其二,前期研究较少将制造业企业内外部要素纳入同一个理论框架,这不利于识别两类要素在推动企业可持续性进程中所发挥作用的异质性。

综合上述背景与研究局限,本文以我国制造业企业为研究对象,将企业内外部要素及创新能力纳入同一个理论框架,基于“计划行为理论”与“波特假说”回答以下问题:(1)外部环境规制与内部资源冗余如何同时影响制造业企业可持续性?(2)不同类型的可持续创新行为能否在环境规制/资源冗余与企业可持续性之间发挥中介效应?通过探索环境规制与资源冗余对可持续性影响机制的异质性,将扩展制造业企业可持续性驱动要素的边界范围。进一步,通过考察可持续探索创新与可持续利用创新的中介效应,将打开环境规制与资源冗余对企业可持续性影响的“黑箱”,并扩展“强”波特假说在我国制造业领域的实现路径,预期为制造业可持续发展提供扎实的理论支持与对策建议。

一、文献回顾与研究假设

(一)环境规制与制造业企业可持续性

随着全球经济下行压力的增加及环境污染的加剧,转变经济发展方式已成为寻求“经济—环境”可持续性的重要途径。基于商业可持续性的内涵,近年来学者更加关注这种发展模式中的“绿色化”问题,并指出环境治理成效是界定企业是否处于可持续性状态的“分水岭”。其中,一个被广泛关注的问题是,企业管理者是否会主动采取有力措施来应对环境危机。现实中,几乎所有企业都会考虑两个问题,即如何应对来自政府或非官方机构的环境规制,以及如何从内部视角主动设计环境友好型的运营方式。前期研究表明,融合外部规制与内部主动行为的可持续发展模式更有利于企业建立竞争优势[8-9]。

环境规制是政府部门为实现特定环保目标而制定的商业行为标准,并在平衡“经济—环境”协调发展过程中发挥了关键作用。波特假说认为,强有力的环境规制是构建资源节约型及环境友好型社会的重要保障。据此,环境规制的合理设计及有效实施有助于减少能源的低效率使用,进而降低能源对环境质量的不利影响[10]。总体来看,环境规制将从推动绿色技术进步及优化市场结构两个层面影响企业可持续性。关于推动绿色技术进步,环境规制促进了部分企业将环境压力转化为创新动力,当面对严格的环境规制时,这些企业可能会选择有助于改善环境质量的创新行为[11]。关于优化市场结构,基于“市场结构—市场行为—市场绩效”的分析框架,前期研究指出,环境规制的本质是设定一个更高层次的环境管理标准,在此标准下,部分高污染高耗能企业将不被允许进入市场[12]。由此可见,环境规制会通过改变市场结构而影响企业可持续性层面的竞争力。主要表现为:这种规制将减小市场竞争规模,并提升关注环境保护企业的市场占有率。据此,提出以下假设:

H1:环境规制会积极影响制造业企业可持续性。

(二)资源冗余与制造业企业可持续性

资源冗余被定义为组织内部可供使用的剩余或超出实际需求的资源,这些资源可以被重新分配并适应于不同类别的生产活动,以实现生产最优化原则之外的运营目标[13]。根据资源冗余的灵活性、流动性和用途专用性的实际程度,这种资源可以被划分为非沉淀型冗余与沉淀型冗余[14]。其中,非沉淀型冗余是指未投向特定组织活动的过剩资源,组织可以根据自身生产运营目标对其进行重新部署[15];沉淀型冗余是指投向特定组织活动的过剩资源,组织难以根据自身生产运营目标对其进行重新部署[16]。比较来看,沉淀型冗余缺乏灵活性与流动性,不利于改善企业资源配置与财务绩效。因此,本文将资源冗余限定为非沉淀型冗余,重点关注其对企业可持续性的影响机制。

计划行为理论认为,资源的非沉淀型冗余是企业日常行为的基本驱动力[17],这种资源可被用于多重领域,并提升企业应对环境不确定性的能力,也是强化企业核心技术的一项可依赖工具[16,18]。非沉淀型资源冗余主要通过3 种路径影响企业可持续性:其一,构建可持续发展模式的过程中可能会引发经济产出与社会责任之间的冲突,而非沉淀型资源冗余能够被较容易地配置于企业各项运营活动中,进而成为解决企业内部冲突的一种有效手段[15-16]。其二,非沉淀型资源冗余不仅能够为企业技术创新提供灵活支持,更能帮助企业在面临环境变化时清晰地识别发展机会,例如通过调整生产流程来提升绿色运营能力。其三,计划行为理论认为,资源冗余能够增强企业的问题识别能力及对可利用资源的搜寻能力[15],进而帮助企业最大限度获取未被开发的技术与知识,以更好应对创新成本的增加[19-20]。据此,提出以下假设:

H2:资源冗余会积极影响制造业企业可持续性。

(三)可持续探索/利用创新与制造业企业可持续性

可持续探索创新与可持续利用创新是Maletič 等基于双元创新理论及可持续发展理论所提出的两种具有可持续特征的创新模式[21]。其中,可持续探索创新主张企业开展长期的、突破式的、激进式的创新活动,旨在推动企业在运营管理过程中作出重大变革。通过提升可持续导向学习能力,可以扩展具有环境友好型特征的新产品/服务、技术及知识的规模,进而在增强创新能力的同时降低企业行为对自然环境的负面影响[7]。相比之下,可持续利用式创新则主张短期的、小范围的、渐进式的创新活动,强调通过持续改进现有产品/服务设计和工艺过程来增强企业创新能力。在此过程中,企业可以通过提升原材料及能源的利用效率来减小能源消耗与污染物排放规模[21-22]。

创新活动作为企业获取持续竞争力的重要来源,促使产品/服务在市场中占据有利地位[23]。可持续探索创新与可持续利用创新对企业财务绩效的影响已得到理论与实证层面的验证。近期研究发现,持续探索创新通过新产品和新流程的方式优化企业竞争力,从市场份额扩张、现金流增加等方面提升综合绩效[24]。可持续利用创新则通过对现有产品、服务和流程进行改进,从效率改进与成本降低两个方面提升财务绩效。从可持续发展的属性来看,可持续探索创新在关注创新的同时也重视新产品/工艺的创新,可持续利用创新则更加注重改进产品周期内的现有工艺流程[25-26]。综合上述分析,提出以下假设:

H3a:可持续探索创新会积极影响制造业企业可持续性;

H3b:可持续利用创新会积极影响制造业企业可持续性。

(四)可持续探索/利用创新在环境规制与可持续性之间的潜在中介效应

关于创新行为如何影响环境规制与企业可持续性之间的关系,前期研究尚未形成统一认识,但发现创新行为会产生支持、抑制及不确定性三种作用[27-28]。环境规制可以从以下两个方面促进企业的可持续创新行为。其一,虽然环境规制要求企业增加环境保护的投资规模,进而影响技术创新的投入,但波特假说认为,高质量的环境规制会促使企业将资源投向技术改进和产品/服务研发领域,进而作用于产品/服务市场的先发优势,以降低环境规制带来的合规成本[18]。其二,在实施环境规制过程中,政府会根据环境标准与生产法规对违规企业进行处罚,这会激励其他企业遵守环境规制[21]。同时,随着消费者环保意识的增强,企业也会主动开展可持续创新活动,以提升企业在环境友好型产品/服务领域的竞争力。据此,环境规制可能将推动企业实施可持续探索/利用创新。结合H3a和H3b,进一步提出以下假设:

H4a:可持续探索创新在环境规制与可持续性之间发挥积极的中介效应;

H4b:可持续利用创新在环境规制与可持续性之间发挥积极的中介效应。

(五)可持续探索/利用创新在资源冗余与可持续性之间的潜在中介效应

根据计划行为理论,资源冗余使得企业可以将更多的资源投向创新活动[18,29]。一方面,这种冗余将缓解企业内部的资源紧张状态并增加管理过程的柔性,主要体现在管理者在实施创新活动过程中具有更多的自由裁量权[30];另一方面,创新活动往往存在失败的风险,特别是对于具有高失败率和高成本特征的探索式创新。在此情况下,资源冗余能够缓冲创新失败所带来的损失,提升企业应对环境不确定性的能力,进而推动其开展可持续创新。此外,资源冗余有利于企业开展创新学习,进而培养具有创新思维的员工并形成良好的创新文化[19]。结合H3a 和H3b,本文认为,冗余资源将从管理松弛、风险承担、创新文化等方面增强企业可持续探索/利用创新的意愿与成效,进而作用于企业可持续性。据此,提出以下假设:

H5a:可持续探索创新在资源冗余与可持续性之间发挥积极的中介效应;

H5b:可持续利用创新在资源冗余与可持续性之间发挥积极的中介效应。

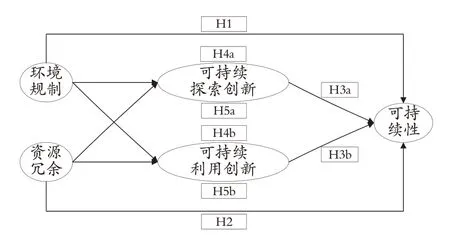

综合以上分析,理论框架如图1所示:

图1 理论框架

二、研究设计

(一)数据来源

研究团队于2020 年12 月至2021 年5 月期间组织问卷调研,调研范围涵盖了山东、江苏、安徽、上海、河北、北京、天津、内蒙古、陕西等地区的制造业企业,问卷由企业决策层管理者匿名填写。在设计问卷过程中,借鉴国外高质量的量表,并结合我国产业情境对部分题项进行调整。在形成正式问卷之前,研究团队邀请了3位专家及3位制造业企业的决策者对问卷内容与形式进行评价,并根据反馈意见对问卷设计进行了完善。

通过网络平台、电子邮件和现场填写的方式,研究团队共发放问卷536 份,回收问卷339 份,回收率为63.25%。根据问题回答是否完整、是否存在规律、填写时间是否过短等标准,对所回收的问卷进行筛查,最终获得276 份有效问卷,回收有效率为51.49%。从企业规模来看,微型企业(20 名员工以下)有43 家,占15.58%;小型企业(20-299名员工)有70 家,占25.36%;中型企业(300-999名员工)有51 家,占18.48%;大型企业(1000 名员工以上)有112家,占40.58%。从企业成立年限来看,成立1-5年的企业有46家,占16.67%;成立6-10 年的企业有57 家,占20.65%;成立11-15 年的企业有83 家,占30.07%;成立16-20 年的企业有78 家,占28.26%;成立20 年以上的企业有12 家,占4.34%。

(二)变量测量

1.因变量

采用Likert-7 分量法衡量所设计的题项,其中1表示“非常不认同”,7表示“非常认同”。因变量为企业可持续性的水平,参考Maletič 等从财务、环境和社会3 个维度来构建二阶潜变量指标,涵盖了3 个一阶潜变量指标,11 个测量题项[22]。参考Danneels的研究,本文使用原材料使用率、资源利用率、可回收材料使用率、废物生产率4 个指标来衡量环境绩效[31];使用投资回报率、销售增长率、利润增长率、市场占有率4 个指标来衡量财务绩效;使用员工流失率、员工满意度、员工工作积极性3个指标来衡量社会绩效。

2.自变量

本研究包含2 个自变量。第1 个自变量为环境规制,参考Ambec 等设计的量表,通过4 个题项来评价企业对环境规制的态度[32]。第2 个自变量为资源冗余,参考Lin、Geiger 和Makri 的研究,通过4个题项来评价资源冗余程度[29-30]。

3.中介变量

本研究包含2 个中介变量。第1 个中介变量为可持续探索创新,根据Maletič等和Xing 等的研究,可持续探索创新可以被进一步划分为“可持续产品开发(SPPD)”和“可持续导向学习(SOL)”[22,26]。其中,“可持续产品开发”描述了绿色工艺工程与产品领域的创新;“可持续导向学习”描述了企业在可持续性开发领域具有的创新能力。可持续产品开发和可持续导向学习分别通过4 个题项进行测量。第2 个中介变量为可持续利用创新,根据Maletič等的研究,通过6个题项进行测量[7]。

4.控制变量

本研究选择企业成立年限和企业规模作为控制变量。成立年限反映了企业的生存能力,一般来说,成熟企业(成立年限较长)更有可能将创新资源投入纳入可持续发展战略中[30]。同时,规模较大的企业可能拥有更多的市场份额及潜在客户,也将为其可持续发展提供有利条件。基于前期研究,本文使用员工数量来反映企业规模[33]。

(三)信度与效度检验

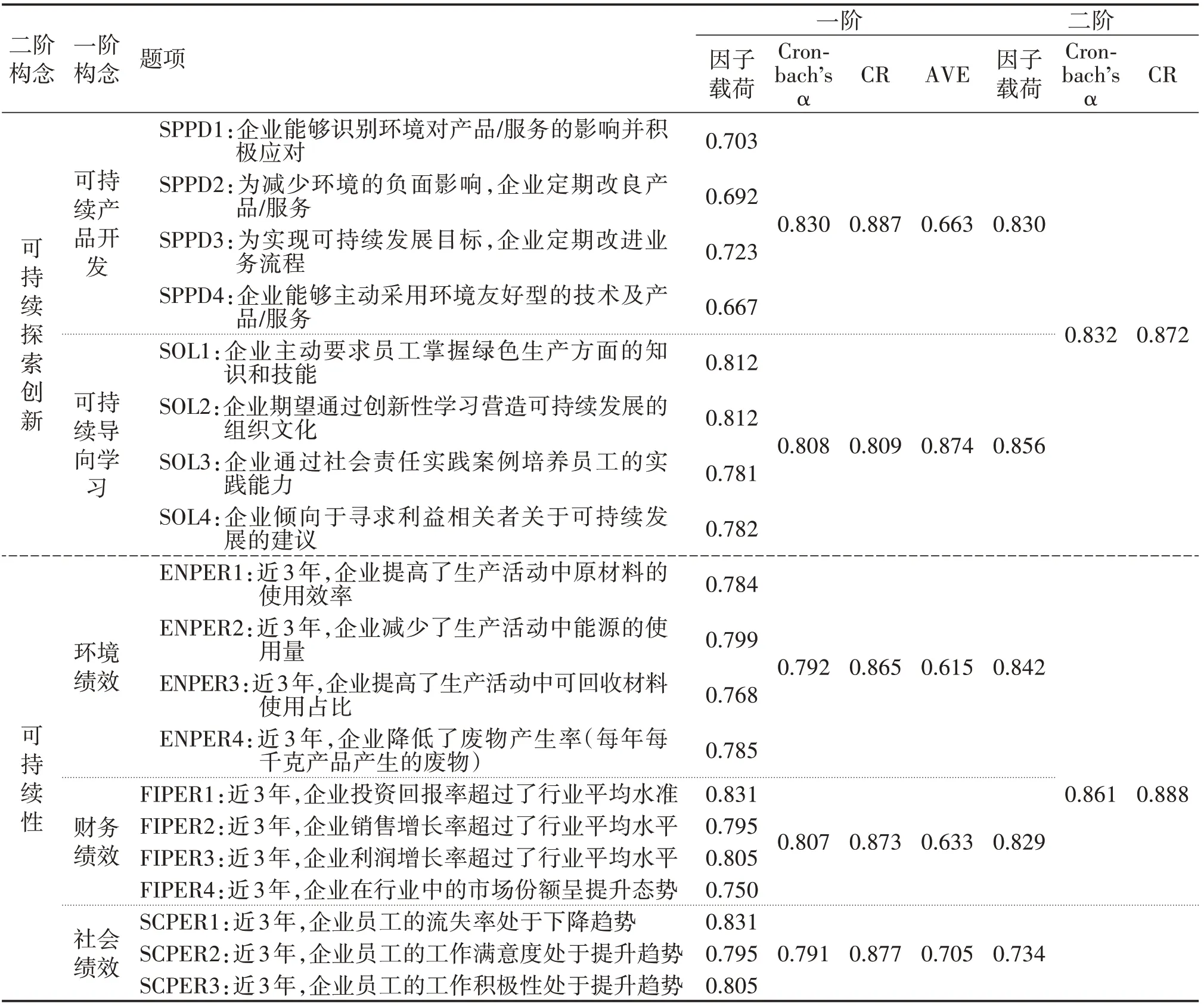

运用SmartPLS3.0软件开展信度和效度检验,结果如表1和表2所示。

表2 二阶构念的信度与效度检验(N=276)

表1 显示:环境规制、资源冗余、可持续利用创新为一阶构念,其组合信度(CR)的取值范围介于0.876 至0.892 之间(大于0.70),且所有构念的Cronbach’α 值 介 于0.819 至0.838 之 间(大 于0.70)。此外,因子载荷取值范围介于0.714 至0.839之间(大于0.70)。

表1 一阶构念的信度与效度检验(N=276)

可持续探索创新与可持续性水平视为具有二阶构念的变量。表2 显示:其一,可持续探索创新由可持续产品开发与可持续导向学习构成,其二阶Cronbach’s α 值为0.832(大于0.70),CR 值为0.872(大于0.70)。其二,可持续性水平包含了3个维度,其二阶Cronbach’s α 值为0.861(大于0.70),CR 值为0.888(大于0.70)。由此可见,所设计的测量量表具有较好的聚合效度。为验证所获得数据是否存在共同方法偏差现象,本文对所有题项进行了因子分析。结果显示,抽取出的第一个因子仅能解释28.35%(小于40%)的变化,说明所收集的数据不存在共同方法偏差。

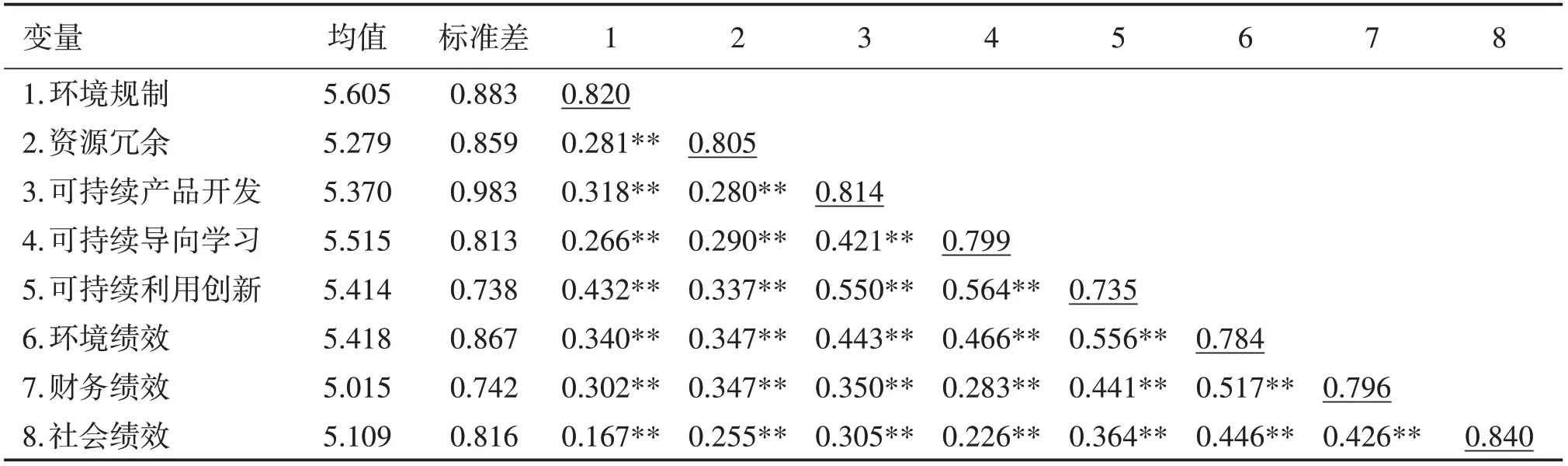

本文使用平均方差抽取量(AVE)来检验收敛效度,结果如表3 所示。对角线上AVE 平方根的取值范围介于0.735 至0.840 之间,均高于该变量与其他变量的相关系数。同时,表3 还显示了各变量的平均值、标准差及变量之间的相关性。由此可见,所收集数据具有较高的判别效度。

表3 描述性统计与相关分析

三、实证结果与分析

(一)直接效应检验

运用SmartPLS 3.0 软件展开直接效应检验,结果如表4 所示。环境规制对可持续性的正向影响不显著(β=0.072,p>0.10),其95%的置信区间包含0 值(下限=-0.064,上限=0.188),因此H1 未通过验证。相反,资源冗余对可持续性具有显著正向影响(β=0.194,p<0.01),由此H2得到验证。

表4 直接效应检验(N=276)

进一步,可持续探索创新(β= 0.199,p<0.05)与可持续利用创新(β= 0.346,p<0.01)对可持续性均产生了显著正向影响,其95%的置信区间均不包含0 值(下限=0.066,上限=0.327;下限=0.211,上限=0.482),且可持续利用创新的正向效果更加显著。因此,H3a和H3b得到验证。

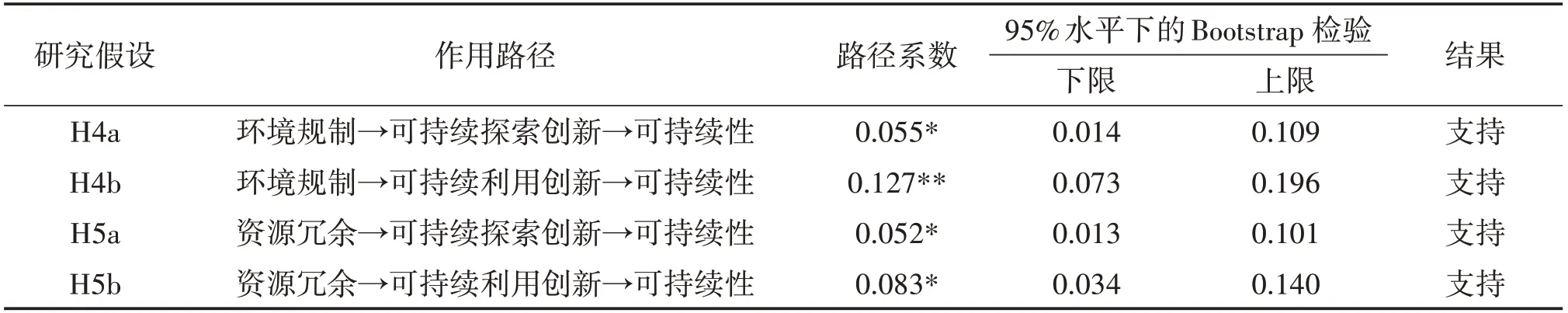

(二)中介效应检验

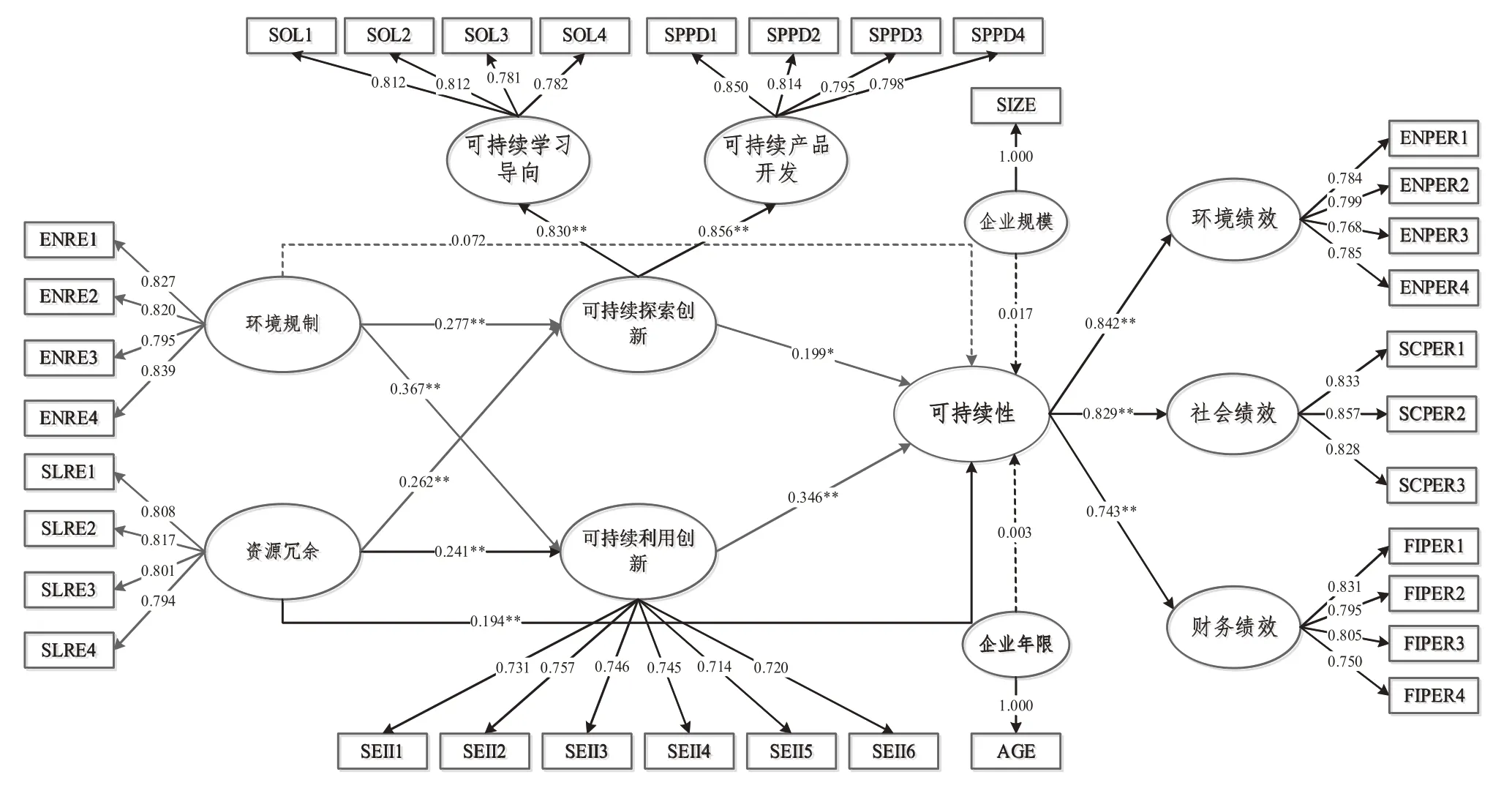

依据现有研究提出利用Bootstrap法来检验中介效应的流程[34],本文选择第2.5 百分位数和第97.5 百分位数来估计95%的中介效应置信区间,设置样本量为5 000。由此可以得到实证结果如表5,作用路径如图2。

表5 中介效应检验(N=276)

图2 路径传导的实证结果

具体来说,可持续探索创新(β=0.055,p<0.05)与可持续利用创新(β=0.127,p<0.01)均在环境规制与可持续性之间发挥了显著的中介作用,且相比之下,可持续利用创新的正向中介作用更强。两种创新模式所发挥中介效应具有差异的主要原因可能在于,两者在创新成本、创新周期、创新内容、不确定性风险等方面均存在一定的异质性。由此,H4a 和H4b 得到了验证。进一步,资源冗余同样可以通过可持续探索创新(β=0.052,p<0.05)与可持续利用创新(β=0.083,p<0.05)显著正向影响可持续性。由此,H5a和H5b得到验证。

针对两种可持续创新模式的中介效应分析表明,对于我国制造业企业,不论是激进式还是渐进式创新,都在很大程度上提升了外部环境规制与内部资源冗余对可持续性的贡献。这种现象说明,对于我国制造业企业,仍需要大规模地开展多样化的创新实践,特别是在创新行为已被证实能够明显提升内外部资源对可持续发展贡献的前提下。长期来看,关注制造业企业的创新领域不仅能直接提升企业核心竞争力,更有助于解决资源约束与可持续发展之间的潜在矛盾。由此可见,全面构建创新体系并与资源要素有机结合,将是提升我国制造业企业可持续性的关键举措。

四、结论与讨论

(一)研究结论

本文基于我国制造业可持续发展的实际需求,对276 家制造业企业数据,运用PLS-SEM 方法,探讨了外部环境规制、内部资源冗余和可持续创新行为如何影响制造业企业可持续性的问题,得到主要结论为:(1)可持续探索创新与可持续利用创新均在环境规制与可持续性之间发挥了完全中介效应,且可持续利用创新的效应更积极。(2)可持续探索创新与可持续利用创新均在资源冗余与可持续性之间发挥部分中介效用,且可持续利用创新的效应更积极。(3)环境规制与资源冗余对可持续性的作用路径与作用强度存在异质性。相较于环境规制,资源冗余对企业可持续性同时存在直接与间接作用路径,且正向影响的强度更高。这种现象表明,在推动可持续发展进程中,我国制造业企业应重视冗余资源的获取与利用。在可持续创新模式上,应重视现有知识或技能的开发,强调降低成本与提升效率。

(二)研究启示

研究结果从以下两方面丰富了波特假说和企业可持续性驱动因素的理论探索:

第一,推进了对“强”波特假说的实现路径的研究。研究结果不仅支持了波特假说,即环境规制将刺激技术变革,更进一步表明环境规制能够通过不同形式的可持续创新行为进而作用于环境、经济及社会绩效的全面提升,从企业可持续发展视角为“强”波特假说提供了实证证据。此外,可持续探索创新与可持续利用创新的异质性中介作用进一步证实了“强”波特假说的存在,既证明了环境规制作为政府层面外部资源的重要驱动力,也印证了企业内部创新行为选择的重要价值,为“强”波特假说在我国制造业领域的实践提供了新的观察视角。

第二,为识别企业推进可持续性的驱动因素提供了理论启示。与前期考察资源冗余调节作用的研究不同,本文检验了资源冗余对可持续性的直接和间接影响。同时,将环境规制作为一项外部要素纳入到理论框架中,探索了内外部因素对可持续性的影响机制,并进一步识别了环境规制和资源冗余对可持续性作用强度和作用方式上的异质性。这种研究思路不仅回应了前期关于企业可持续发展实现路径的成果[8],也为进一步扩展这种路径提供了扎实的参考依据。

第三,研究结果还为我国制造业企业可持续发展提供了管理启示:首先,企业在关注环境规制对环境防治要求的同时,更需要强化资源冗余的获取与利用。本文结果表明,环境规制与资源冗余均影响企业可持续性,但是内部资源冗余对可持续性的影响路径更加多元化,且影响强度也更高。因此,企业需要储备必要的冗余资源,特别是非沉淀型冗余资源,以推动可持续创新优势的发挥。该过程也将创造“创新补偿”效应,即推动企业经济绩效提升的同时,兼顾环境和社会绩效。

其次,制造业企业在推动可持续发展的进程中应重视对于可持续创新类型的选择。研究结果表明,可持续探索创新与可持续利用创新发挥了不同程度的中介效应,但总体来看,其中介效应都呈现积极态势。对此,企业应综合环境规制及自身资源冗余情况,对可持续创新模式作出合理选择,以最大限度地发挥不同创新模式的优势。当面临环境规制时,资源冗余水平较低的企业可以采取风险程度较低且回报速度较快的可持续利用创新模式,以实现环境规制较大程度地贡献于商业可持续性。然而,一味追求可持续利用创新可能会让制造业企业失去长期竞争优势。尽管可持续探索创新的风险较大且回报周期较长,但这种创新仍是企业获取长期竞争力的有效手段。由此判断,当资源冗余水平较高时,企业应采取可持续探索创新以持续地满足可持续发展的增长需求。

(三)研究局限及展望

研究仍存在以下局限:(1)环境规制对企业可持续性的影响机制可能还会受到环境规制具体类型(例如强制性措施、激励性措施)的影响,未来可在细分规制的情况下,探讨不同类型环境规制对制造业企业可持续性的影响机制在。(2)本文选择非沉淀型冗余来衡量企业资源冗余的水平,但现实情况下,沉淀型与非沉淀型冗余对于可持续性的影响程度及影响路径可能存在一定差异。因此,未来研究有必要进一步识别冗余类型的基础上,进一步探索沉淀型冗余和非沉淀冗余对可持续性的作用方式和路径。(3)综合检验过程可以看出,在现实情况下,环境规制、资源冗余、可持续创新模式等变量均存在不同形式的存在状态,而这些具体状态之间也可能会形成频繁的互动效应,进而以不同的方式作用于企业可持续性程度的变动,未来研究可以从组态视角下,进一步探讨高水平可持续性的不同组态。