认知-心理-社会支持护理在发热门诊中的应用

2022-08-31杨鸿妹

杨鸿妹

广东省茂名市中医院 发热门诊,广东 茂名 525000

0 引言

发热门诊是医院卫生系统为排查急性传染病而设立的门诊机构,主要作用是筛查可疑传染病人,对发热病人进行诊疗,在疫情防控方面有着重要作用。在临床中发现,就诊于发热门诊的病人因病症不适,及对疾病诊治的不确定感,普遍存在不良情绪,甚至对治疗消极抗拒,自我效能降低,依从性欠佳,尤其是新冠肺炎疫情期间,患者焦虑程度及恐惧心理的发生增加,影响治疗效果[1]。因此,制定有效的护理模式以改善发热门诊患者的心理状态,提高依从性成为研究热点。认知-心理-社会支持护理是一种综合的护理干预措施,有研究表明,慢性疾病患者经过综合护理干预后的心理压力减少,安全感提高,认知更加准确,配合度提高,不确定感降低,治疗效果提高[2]。通过临床观察发现,我院发热门诊的门诊量大,多数患者神情紧张,立即予以综合护理的调研。本研究通过在发热门诊中应用认知-心理-社会支持护理,观察其临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取124例于2020年1-6月在我院发热门诊就诊的发热病例,分为两组,即对照组62例,男32例,女30例;年龄17~68岁,平均(42.59±7.43)岁;体温38.1℃~40.3℃,平均(39.1±0.6)℃;学历:大专以上34例,高中17例,初中以下11例;病因:呼吸道感染23例,扁桃体炎11例,泌尿系感染12例,其他原因发热11例。观察组62例,男31例,女31例;年龄19~70岁,平均(42.65±7.54)岁;体温38.5℃~40.0℃,平均(39.2±0.5)℃;学历:大专以上31例,高中21例,初中以下10例;病因:呼吸道感染25例,扁桃体炎15例,泌尿系感染12例,其他原因发热10例。两组资料对比,无明显差异(P>0.05),有可比性。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者对本研究均知情并签署知情同意书。

纳入标准:①体温升高,超过正常范围者(以腋温为准);②知情同意,签署同意书。

排除标准:①合并严重的急慢性疾病;②精神疾病;③无法配合者。

1.2 方法

对照组:常规护理,包括:①就诊管理。采集就诊者的基本信息、一般情况。监测并记录体温,关注患者精神意识、发热变化情况、伴随症状,初步判断病情轻重缓急,优先安排病情重、变化快的患者就诊。对疑似传染病患者及时进行隔离,加强病区传染病防治措施。②体温护理。监测体温变化,及时报告医生体温状况,并依据发热程度选择不同降温方式。当体温<38.5℃,一般物理降温,用酒精、温水反复擦拭手心、额部、腋窝等部位,保持室内通风,勤饮水,必要时静脉补液;当体温>38.5℃,在上述基础上配合药物降温,警惕高热警觉、脱水等,密切关注患者神智。③医嘱执行、进行治疗、药品管理。依据患者具体情况,执行医生医嘱,注意根据患者病情危重程度,优先进行紧急医嘱的处理和治疗,及时、密切与医生配合和沟通。由于发热病人病情变化迅速,需进行日常检查和核对常用药物、急救药物的出纳、放置。

观察组:在对照组基础上,进行认知-心理-社会支持护理。成立2个专项护理小组,每个小组均由1名护士长管理,2名护士协助,与发热门诊主任、心理医师协调,家属配合完成。开展综合护理干预前对所有护理人员进行系统护理培训。具体方案如下。

(1)认知护理:加强对发热患者及家属的健康宣教,为患者介绍周围环境、科室规章等,结合患者年龄、教育程度、认知水平等的差异,制定相应的认知护理方案。分发宣传手册、组织健康讲座,集中讲解科普知识,主要内容为讲解发热疾病的分类、病因、基本治疗、预防措施等,纠正错误认知,以免胡乱猜测、暗示,减少陌生感和不确定感,增加对于环境及疾病的安全感。因发热门诊为筛查传染疾病的机构,存在疾病传播的风险,为避免发生医院感染,需向患者讲解传染病的传播凡是、预防措施,叮嘱患者及家属做好个人防护,勿朝他人、地面咯吐痰液、共用餐具等,养成良好生活习惯。有可疑传染病患者,及时隔离。

(2)心理疏导:部分发热患者在机体不适的基础上,会出现焦虑、抑郁等不良的心理应激反应,造成患者睡眠障碍,影响机体免疫、抵抗力,不利于疾病的治疗。医务人员优化就诊流程,缩短就诊等待时间,及时进行入院评估,了解就诊者心理状况,动态观察,积极回应患者需求,耐心讲解困惑,取得家属配合和信任,安慰、理解患者,树立健康心理。病区应为患者提供舒适、轻松的氛围,如播放轻松音乐、提供活动场所等。

(3)社会支持护理:对患者提供精神支持,让患者感受到被信任、关心、尊重。通过家属及朋友等的关心、鼓励,减少患者的孤独、落差感,增加患者存在感、信任度;鼓励患者家属及朋友参加健康宣教,提高整体认知水平,让患者获得患者社会关系的理解和支持,加强病友之间的互相鼓励,提高社会关注度。

1.3 观察指标

对调查员进行系统培训,通过调查问卷的方式,进行焦虑(SAS)、抑郁(SDS)、不确定感(MUIS)评分,评分越高则焦虑、抑郁、不确定感程度越重;满意度问卷调查,百分制。

1.4 统计学分析

使用SPSS 22.0软件分析,()代表SAS、SDS、MUIS分值及满意度数值,行t检验;以“%”表示满意度,行χ2检验。若P<0.05,有统计学差异。

2 结果

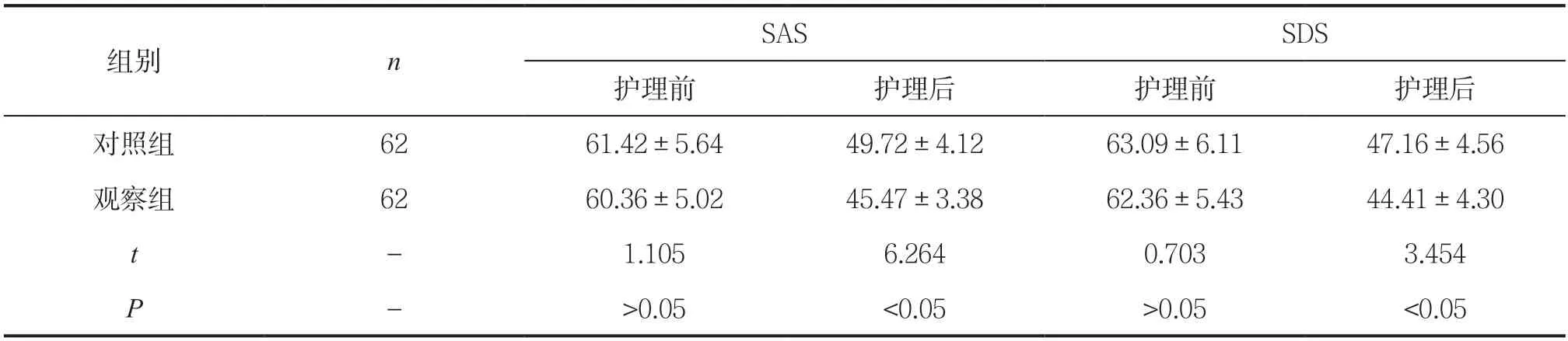

2.1 对比两组SAS、SDS评分

护理前,两组SAS、SDS评分无显著差异(P均>0.05);护理后,观察组SAS、SDS评分降低(P<0.05),见表1。

表1 对比两组SAS、SDS评分(,分)

表1 对比两组SAS、SDS评分(,分)

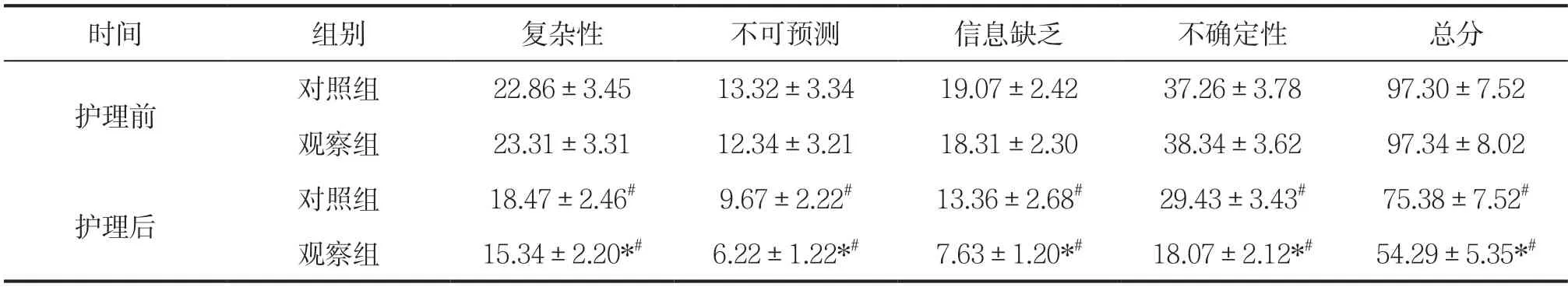

2.2 对比两组MUIS评分

护理前,两组患者MUIS评分各项目无明显差异(P>0.05);护理后,两组MUIS评分下降,且观察组(54.29±5.35)比对照组(75.38±7.52)MUIS评分降低明显(P<0.05),见表2。

表2 对比两组MUIS评分(,分)

表2 对比两组MUIS评分(,分)

注:*与对照组相比,P<0.05;#与本组护理前相比,P<0.05。

2.3 对比两组满意度

护理后,观察组满意度(93.55%)高于对照组(80.65%)(P<0.05),见表3。

表3 对比两组满意度[n(%)]

3 讨论

发热是机体的一种免疫反应,当机体受致热源等因素的影响,导致体温调节中枢异常,使产热或散热功能障碍,体温异常升高,引起发热[3]。发热是临床常见症状,与多种疾病相关,常伴随其他症状,且病情急、变化快,使患者出现异常的身心状况,不利于病情发展和疾病的治疗[4]。

常规护理是传统护理模式,大多数仅予以病情观察、医嘱执行等护理,缺乏人性化、个体化[5]。区别于常规护理,认知-心理-社会支持护理是一种现代综合护理模式,主张对患者进行认知、心理、社会支持方面实施全面护理。这种现代护理模式更侧重对患者心理、社会等需求的护理,在提供医疗救助的同时,尽可能给与人文关怀,满足患者身心需求,恢复社会功能。通过增加医患人员交流,给予人文关怀,增加患者安全感、幸福感,有利于消除患者紧张情绪。

疾病不确定感是源自内在的认知,表现为病人因对疾病的相关知识等的模糊、不可预测等情况,而产生的主观的、不确定的感觉,通常会伴随焦虑、消极等负性情绪,尤其是新冠肺炎疫情期间,患者不确定感增加,负性情绪影响医患关系[6]。社会支持是通过患者周边的社会关系网为患者提供精神及物质上的支持,让患者感受到来自家人、朋友、社会的关爱、支持,维护自尊心,提高生活期望感,尽快恢复社会角色。对于家庭贫困的患者,帮助患者动员社会力量筹集治疗费用,减少经济负担[7]。研究表明,社会支持度与不确定感呈正相关性,获得社会支持的越高的患者,不确定感越低,能有效帮助患者减少压力[8]。同时,加强健康教育,增进病人对于疾病的了解,避免产生错误认知,改善对待发热的心态,增加依从性,提高治疗信心[9]。

王卉[10]等研究发现,新冠肺炎期间更容易产生焦虑、紧张的心理,且受留观区环境、医务工作者防护服等影响,医患沟通减少,患者心理负担重,通过心理干预后,患者的幸福感、安全感增加,SAS评分降低,满意度提高。护理前,两组患者SAS、SDS及MUIS评分无统计学差异(P>0.05);护理后,与对照组相比,观察组SAS、SDS评分降低(P<0.05);护理后,两组MUIS评分下降,且观察组(54.29±5.35)比对照组(75.38±7.52)MUIS评分降低明显(P<0.05)。王云等人发现发热病程、病情严重程度是MUIS产生的主要来源,通过医护人员耐心讲解疾病、组织情感交流活动后,患者消极认知得到改善,不确定感减轻,与本研究结果一致[11]。通过综合干预,患者对于疾病的认知度提高,依从性得到改善,满意度增加,SAS、SDS评分降低,减轻心理负担,促进疾病诊治[12]。结果显示,观察组满意度(93.54%)高于对照组(80.64%)(P<0.05),表明通过综合护理后患者不良情绪及不确定感减少,缓和了医患关系,提高满意度,与文献报道结果一致。本研究发现,发热门诊患者多数存在紧张、焦虑等,且对疾病的不确定感加重了患者的负性心理程度,通过综合护理,降低了患者的不良情绪,不确定感减少,提高满意度,依从性增加,促进疾病诊治。

综上所述,在发热门诊中应用认知-心理-社会支持护理可以减少患者不良情绪和不确定感,提高满意度,增进临床疗效。