沂南北寨汉画像石上的乐器研究

2022-08-31申超

申超

(临沂市文化旅游发展促进中心,山东 临沂 276000)

沂南北寨汉画像石是集建筑、雕刻、绘画于一体的综合艺术形式,将众多的人物、器物、建筑物等紧密结合在一起,有攻战、出行、宴享、乐舞百戏、历史故事、神话人物等画像,并通过对乐器的精细雕琢刻画和设计布局,达到了主题突出、纤劲流畅、精彩生动的艺术效果,画面以形写神、形神兼备,成为雕刻绘画中的珍品。

1 汉代乐器的艺术特色

汉代是封建社会经济文化的一个繁荣时期,开辟了沟通东西方的丝绸之路,吸收了各民族和异域的精华,这种繁荣也通过乐器体现在乐舞艺术上。汉代扩充了乐府机构,增加了乐舞艺人,在中原固有的古典音乐的基础上,注入了新的声律乐谱,一改过去楚声独秀的局面和宫廷雅乐沉闷的基调,创造出了许多优美动听的新乐曲。汉代在乐器方面出现了前所未有的丰富,这在出土的各类汉代文物中已得到充分的反映。汉代的乐器主要由击乐器鼓、弦乐器瑟以及管乐器笙、排箫等构成,其最基本的配器原则是以瑟、笙、排箫等来演奏旋律,通过鼓来控制节奏。乐器中不仅有中原古乐中的古老乐器,还有从西域和北方民族流传过来的弹拨乐器、打击乐器和吹奏乐器。汉代的乐器主要有盘、钟、铙、埙、排箫、竽、笛、笙、琴、瑟、琵琶、鼗鼓、鼙鼓、建鼓等,从而使汉乐进入了一个辉煌的时期,能够演奏出具有一定节奏感的雅乐,而且能够在众多乐器的配合下演奏出完整的合奏曲和军乐。在汉代艺术家们凭借才智创造出的大量汉画像石中,都有对乐器的生动描绘与展现。

2 沂南北寨汉画像石上的乐舞场景

在沂南北寨汉画像石的乐舞场景中,有很多对乐器的精致刻画,其中乐舞百戏图(图1)是表现乐舞场景最精彩、最生动的一幅,画像人物多达50余个,形象动作刻画精致、各不相同、恰到好处,其间还有小队奏乐和提供服务的人穿插其中,生动展现出茶茗酒香扑鼻、流光溢彩迎面、鼓乐丝竹绕耳的乐舞场景,画面中人物精湛的演技以及表现出的狂奔、旋转的速度,让观者能够产生目不暇接、过目不忘的感受,显示出当时创作者自由酣畅的创作感觉,画像成为展示个性、挥洒情感的艺术载体。

图1 沂南北寨汉画像石乐舞百戏图

沂南北寨汉画像石乐舞百戏图满而不乱、多而不散、繁缛多变,乐器与人物形象、乐舞情节、画面意境等特征形神暗合,精、气、神十足。这其中有刻杂技表演的画像,包括飞剑跳丸、七盘舞、戴竿之戏;有刻鱼龙曼衍之戏的画像,由走索、龙戏、豹戏、雀戏、鱼戏和奏乐组成;有刻马戏和戏车的画像。在刻乐队的画像中,分为上下两组:上组的雅乐,最前是一面大的建鼓,竖在架子上,鼓腹有卷云纹,鼓面有齿形圆圈纹。架子下面有四足,上面有两层圆幢,下层的较大,上层的较小,似用丝帛制成。架子顶端立着一只长冠长尾的鹭鸟。幢的两旁,披拂着两层带节系缨的羽葆。鼓的一旁,站着一个戴平顶帽子的人,双手各举一槌,正要击鼓。接着是一个大木架,称为“虡”,用环悬着两个大钟。虡两柱带纹饰,下各有两足,钟上有纹饰,纽作半环形。虡旁站着一个戴平顶帽子的人,用两手扶着一根从梁上用宽带垂系着的长梃在撞钟。最后是一架两柱及横木均带纹饰的虡,其上用带悬着四个刻有纹饰的磬。虡旁有一个戴高冠的人坐在一块小方席上,右手执槌敲打前面的磬,另有一个戴圆顶小帽的人在其身后端坐。

下组由三排乐人组成,乐人都坐在长席上。第一排是拊节的乐人,头上都梳着髻鬟并戴笄,面前有四面状如小鼓的节。最右一人右手拿短梃在指挥,左手拊节。接着一人右手略伸,左手拊节。中间一人右手伸着,似乎在拊其右一人的节,左手亦略伸。第四人右手伸着,用手拊其前面的节,左手亦略伸。最左一人袖手端坐,前面摆一面节。第二排是吹排箫的乐人,头上都戴着前低后高的平顶帽子,嘴上有须。最右一人左手在敲一个有柄带花纹的铙,右手拿着排箫在吹。接着一人和中间一人右手拿着排箫在吹,左手微举。第四人双手捧着排箫在吹。最左一人双手捧着埙在吹。第三排是管弦乐,头上都戴着高冠,嘴上有须。最右一人右手衣袖高挽正在弹瑟,左手扶瑟的一端。接着一人两手均放在口旁。第三人袖手端坐。最左一人两手捧着笙在吹,笙的长管上飘着两条缨带。在后两排乐人之间,有一个三足圆盘名为旋,其上置一个圆器名为斛,斛内有一勺,旋及斛均有花纹。在第三排乐队之后,有戴矮帽的人,两手捧一小旋,里面盛着四个杯子,正向乐队走来。

3 沂南北寨汉画像石上的乐器类型及特点分析

“八音”是古代对乐器的统称,按制作材料分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类。金指用金属制作的乐器;石指用石头或玉石制作的乐器;土指用陶土制作的乐器;革指用皮革制作的乐器;丝指用丝弦制作的乐器;木指用木制作的乐器;匏指用葫芦制作的乐器;竹指用竹子制作的乐器。沂南北寨汉画像石乐舞百戏图是八音齐全的汉画像石乐舞百戏图。

3.1 金类乐器

3.1.1 钟

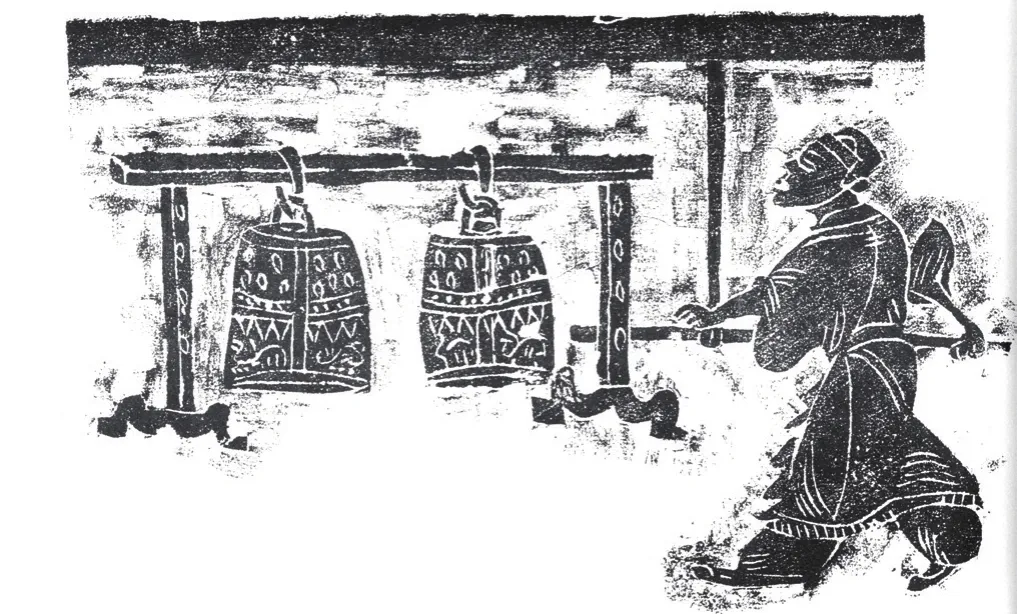

钟是古代的打击乐器,中空,敲时发声,盛行于青铜时代,其在古代不仅是乐器,还是地位和权力象征的礼器。钟其大者可单独悬挂,称为“特钟”。将不同大小、不同音律、不同高音的钟编成组悬挂演奏,称为“编钟”。迄今发现的青铜编钟,都不早于西周中期。编钟的组合,在西周中期枚数较少,以大小三枚为一组。中期以后,枚数较多,有大小八枚为一组的。春秋中期到战国中期,钟的制作技术日益进步,编钟的组合枚数更多,一组达九枚或十三枚,并且逐渐成为一种礼仪乐器,使这种单纯的乐器承担起政治、文化上的重要角色。到汉代,其已没有在先秦雅乐中的崇高地位了,而是在乐队中起到打击节奏或加强某一音阶的作用。在沂南北寨汉画像石乐舞百戏图中,一乐人在撞钟(图2)。

图2 沂南北寨汉画像石撞钟图

3.1.2 铙

铙是商代始出现的一种打击乐器,是钟的前身。铙一般铜铸,横断面扁形,边呈菱形。《周礼·地官·鼓人》云:“以金铙止鼓。”说明铙鸣表示演奏一曲乐章的完毕。在沂南北寨汉画像石乐舞百戏图乐队中,第二排最右一乐人,右手拿着排箫在吹,左手在敲一个有柄带花纹的铙。

3.2 石类乐器

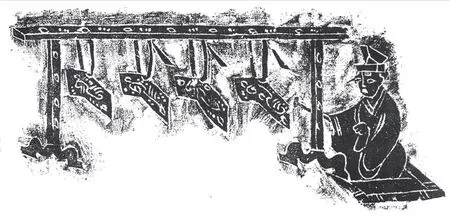

磬是古代的石制打击乐器,悬挂在架子之上,用木槌敲击,音色清脆,悠扬婉转,别具一格。考古表明,约在夏代就有东下冯遗址的石磬,片状,打制而成。磬常用来象征好运气,吉庆的主题用磬来表示。在沂南北寨汉画像石乐舞百戏图乐队的雅乐中,有4个刻有纹饰的磬:第一个是一人右手执槌在击磬(图3);第二个是用带悬着一有纹饰的磬,磬两端悬两璧;第三个是上格刻周公辅成王的故事,右一人双手举一曲柄的盖,中垂一磬;第四个是上格梁上垂着的缨带下系一有纹饰的磬,磬系一璧,两端各系一幢。

图3 沂南北寨汉画像石击磐图

3.3 土类乐器

埙是古老的吹奏乐器,最初用来模仿鸟兽叫声捕猎,逐渐发展成为单纯的乐器。《拾遗记》云:“庖牺灼土为埙。”在沂南北寨汉画像石乐舞百戏图乐队中,第二排吹排箫的最左一人双手捧着埙在吹。

3.4 革类乐器

3.4.1 建鼓

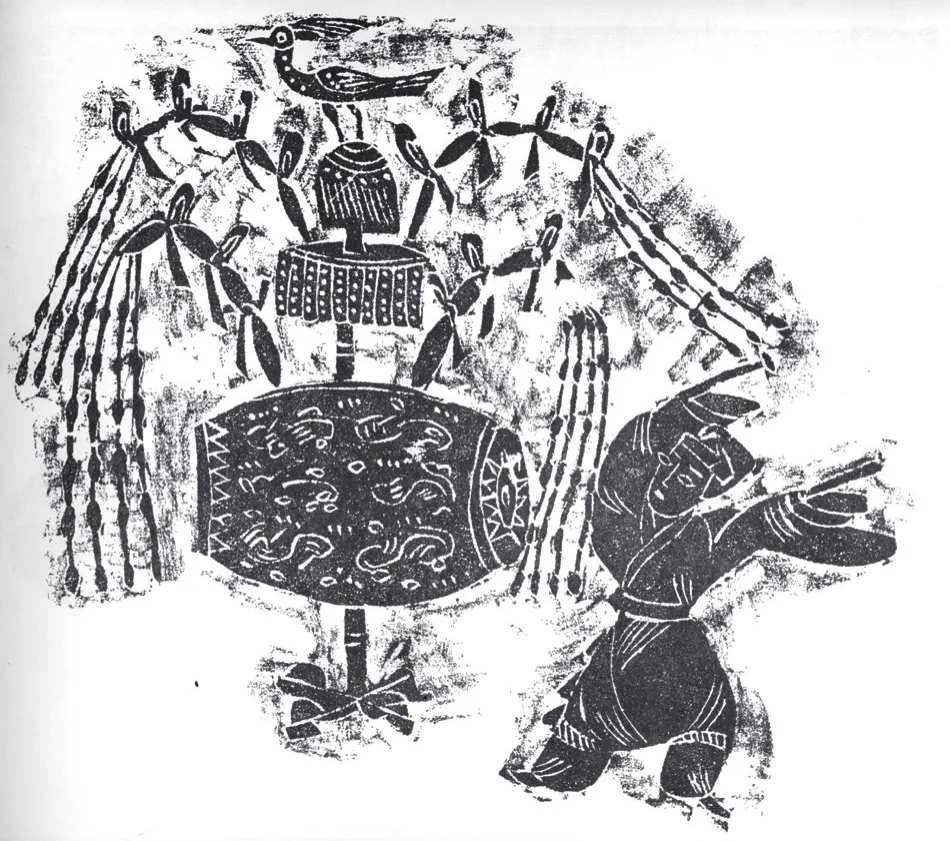

在竿上贯鼓,谓之建鼓。建鼓是汉代乐舞百戏中的常用乐器,用于宫廷中和韶乐,主要起指挥乐队、敲击节奏、渲染气氛的作用。建鼓之名可追溯到《国语·吴语》:“载常建鼓,挟经秉枹,万人以为方阵。”建鼓有扁圆、长圆两类,鼓体较大,中间稍粗,两端略细,两面蒙皮。建鼓“楹而树之”是其特点,即用一木柱直贯鼓身,并牢固地置于形状和造型各异的鼓座上。在沂南北寨汉画像石乐舞百戏图中有建鼓舞,舞者着宽袍大袖衣,侧身向鼓,双手各执一鼓槌,双臂高扬,正欲击鼓(图4)。击鼓人的体态活跃生动,舞姿健美,仿佛能听到击打产生的隆隆鼓声,从其舞动的双臂和跳跃的步伐来看,这是一种边鼓边舞、动作专业的建鼓舞。

图4 沂南北寨汉画像石击建鼓图

3.4.2 鼙鼓

鼙鼓,扁圆形,有时置于地上,鼓员手执鼓槌,席地敲击;有时和建鼓配合,挂于建鼓之下。汉画像石上的鼙鼓很多:其一,指骑鼓,古代军中所用的一种小鼓;其二,指小鼓,亦谓应鼓。《礼仪·大射仪》:“应鼓在其东。”郑玄注:“鼙,小鼓也。”古时官府门前和大户人家门口常置建鼓和鼙鼓。建鼓原本置于官府的大门前面,官府启闭,击鼓为号。古时大户人家门口亦置建鼓,有时在建鼓的下面还附加一只小鼓,这种小鼓在古代既叫“鼙鼓”,也叫“应鼓”,是用来传音的工具,其与大鼓的强声相配合,增加鼓音的变化。

3.4.3 鼗鼓

鼗鼓,古代鼓的一种,原为乐器名,今指两旁缀灵活小耳的小鼓,有柄,执柄摇动时,两耳双面击鼓作响,俗称“拨浪鼓”或“货郎鼓”。汉以前,鼗鼓有柱子贯穿,用时树立;汉以后改变为现在的形制。《玉篇·鼓部》:“鼗,似鼓而小,亦作鞀。”在沂南北寨汉画像石鱼龙曼衍之戏中,有乐人手摇鼗鼓。

3.4.4 节

节,形状如小鼓,用节来打拍子,演奏方式为用手拊。唱歌、奏乐用节来打拍子,舞蹈中舞者也是和着节的声音表演。节在汉画像石乐舞百戏图上也有见到,是汉代俗乐中用于节乐的乐器之一。《宋书·乐志二》载《弩俞新歌》云:“材官选士,剑弩错陈,应桴蹈节,俯仰若神。”指的就是舞人和着击鼓的声音拊节在表演。

3.5 丝类乐器

3.5.1 琴

琴,古代别称“绿绮”“丝桐”等,现代称古琴为“七弦琴”。琴在先秦时就已是常用的乐器。《书经》载:“搏拊琴瑟以咏。”《诗经》载:“琴瑟在御,莫不静好。”汉代刘问曾云:“乐之可密者,琴最宜焉,君子以其可修德故近之。”古代文人学士,常携琴佩剑,琴心剑胆是其所追求的儒侠相济的文士风范。

3.5.2 瑟

瑟,传说为伏羲氏所造。《说文》:“瑟,苞牺所作弦乐也。”瑟既用于宴享仪礼活动,也用于伴奏歌唱。在沂南北寨汉画像石乐舞百戏图乐队中,第三排是管弦乐,最右一人右手衣袖高挽正在弹瑟。

3.5.3 琵琶

琵琶,拨弦类弦鸣乐器。东汉刘熙《释名·释乐器》:“批把本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”其名“琵”和“琶”是由演奏乐器的右手技法而来。

3.5.4 筑

筑,古代打击乐器。《汉书·高帝纪》应劭注:“状似琴而大,头安弦,以竹击之,故名曰筑。”颜师古云:“今筑似瑟而细颈也。”

3.6 木类乐器

在汉画像石上所见到的木类乐器有夯杵,这是由夯筑城墙发展而来的乐器,用夯杵演奏的乐曲叫《睢阳曲》。《续汉书·郡国志二》注引《地道记》云:“梁孝王筑城十二里,小鼓唱节杵下而和之,称《睢阳曲》。”因其是在修筑睢阳城墙时产生的,故名为《睢阳曲》。《睢阳曲》自产生之始便得以传播并且流传下来,在南朝宋时期还在演奏,《宋书·乐志一》云:“孝王筑睢阳城,方十二里,造倡声,以小鼓为节,筑者下杵以和之,后世谓此声为《睢阳曲》,至今传之。”从记载看,《睢阳曲》所用乐器必有小鼓和夯杵,用鼓声作为节拍,举夯杵筑地再伴以歌。在沂南北寨汉画像石上有乐人用小鼓、夯杵演奏《睢阳曲》。

3.7 匏类乐器

3.7.1 笙

笙,古老的簧管乐器,发音高雅,音质柔和,《世本·作篇》:“随作笙长四寸,十二簧,象风之身,正曰之意也。”在古代,国有嘉宾,则鼓瑟吹笙。沂南北寨汉画像石乐舞百戏图乐队中,第三排是管弦乐,最左一人两手捧着笙在吹,笙的长管上还飘着两条缨带。

3.7.2 竽

竽,古老的乐器,春秋战国时已有,而且常与瑟配奏,《墨子·三辩》:“士大夫倦于听治,息于竽瑟之乐。”汉画像石中有许多乐人吹竽的形象。

3.8 竹类乐器

3.8.1 笛

笛,横吹单管乐器,《说文》云:“笛,七孔龠也。”笛在战国时期已经流行。汉魏时期,无论竖吹、横吹都可称之为“笛”。至唐宋时期,将横吹的单管竹类乐器称为“笛”,竖吹的称为“箫”。

3.8.2 长笛

长笛,汉代的竖吹类单管乐器。应劭《风俗通·声音》云:“笛,谨案《乐记》武帝时丘仲所作也。”这种长笛在汉代以至魏晋时期都甚为流行。

3.8.3 排箫

汉画像石中吹箫的画面很多,一般为乐人一手摇鼗鼓一手执排箫吹奏。《释名》云;“箫,肃也。其声肃肃而清也。”表明排箫之音悲沉。其形状据《北堂书钞》:“像风翼,如风鸣,其形参差,长声肃箫。”在沂南北寨汉画像石乐舞百戏图乐队中,第二排乐人正在吹排箫。

“根据画像石图像之间、画像石与部分壁画和画像砖之间的某些一致性,估计在当时有画像石图像的粉本流传。丰富的粉本经各地艺术匠师的创造性表现,酿成了画像石艺术的蔚然大观。”汉画像石是重要的艺术形式,沂南北寨汉画像石通过对乐器的精致雕刻,将乐舞场景营造得生动多彩,这其中有线条运用的基础,有匠师们对所表现内容的理解,有创作者的生活体验,更有娴熟技巧和认真态度的流露,清晰表达出其中所蕴含的观念和意义。

①肖亢达.汉代乐舞百戏艺术研究[M].北京:文物出版社,2010.

②杨爱国.走访汉代画像石[M].西安:三秦出版社,2006.