浅论借鉴古帖书法而“诞生”的“庞体”硬笔书法的因素

——认识庞中华

2022-08-30甘肃省兰州师范附属小学廖菊英

甘肃省兰州师范附属小学 廖菊英

一、庞中华其人其帖

(一)庞中华其人

庞中华,四川达州市人,生于1945年10月21日,家境贫困,年幼丧父。他要帮邻居放牛才能挣来一碗粥喝。说起人生的无常,庞中华不无感慨:“我从未受过正式的书法教育,无家承也无师教。”1965年毕业于西南科技大学地质勘探专业。中国硬笔书法协会名誉主席、中国硬笔书法创始人,庞中华硬笔书法学院院长,曾当选为第八届全国政协委员。著名书法家、教育家和诗人。

有一种天赋是靠“自学+痴迷+激情+读书+执着”得来的。

庞中华书法的成功,不像王献之从家承得来,更没有王献之假托神仙学习书法的故事。他完全是怀有“读书学习像孩童”的好奇心,靠自学的刻苦精神,和秉持一种永不褪色的激情和执着写出了自己的书法故事和传奇。

他是一个“O”型血人。具备“O”型血的特点:一、富有同情心,包容力;二、讲信用,有激情;三、意志坚定,有恒心;四、朝着目标努力不懈;五、富于理智、精力充沛、有实干能力等等。

除了这五个特点,他的身上还有一个独特的特点,爱好广泛:

他的这些优点,在童年就打好了地基。如他痴迷班主任袁老师的钢笔,因为买不起,他就砍一枝拇指般粗的斑竹,截成半尺来长,一头削得像钢笔尖模样,沾上墨水写字,居然尖能写出字来了,他快乐得手舞足蹈。长大点了,他读到鲁迅一句话:“所谓‘便当’并不是偷懒,是说在同一时间内,可以由此做成较多的事情,这就是节省时间,也就是使一个人的有限的生命,更加有效,而也即等于延长了人的生命。”就是这句话中关于钢笔优点的观念,在他的心中扎下了根,在他的生命中一直发芽、成长,直到长成一棵覆盖全中国,乃至世界的大树。

童年的他痴迷读书。不但读专业的书,还读专业外的书。他喜欢三句话:读书破万卷、不动笔墨不读书、好记性不如烂笔头。尤其是毛主席的老师徐特立有关于读书的主张:要熟读,要摘抄,提出“不动笔墨不读书”,深深影响了他。他就用自己心仪的自制钢笔,抄写报纸上的文章,描摹报纸上各种不同字体。还有“地理常识”“科学常识”“人物常识”等许多种类的笔记,一页又一页、一本又一本,几十年如一日地抄着、写着。1958年他还专心地读完了20卷《鲁迅全集》,不但拥有了丰厚的精神财富,还练就了写散文的过硬功夫,只要是他所写的文章一般一投就准。他不但给别人写了几十本序言,还有多本散文、诗歌、书法作品集发行,如最有名的《硬笔书法简论》,这是多么了不起的文字功力。所以他提倡年轻人一定要做读书笔记,写日记,先做一个读书写作人,再练习书法。

他的第一梦想是做一个诗人。当他的《诗集》出版时,还是大诗人艾青题词。可见,他也得到了诗人赏识。他说:“熟背唐诗三百首,不会作诗也会吟。”写诗和书法之道是相通的,少年入门,也可如练习书法一样,按照练习、描红、临帖、创作四步曲。这样就慢慢步入诗歌的天堂了。他说:“我们在书法创作时,如果写自己的诗文,就有时代性、可读性、可视性,从而与时俱进。”

“写字、手风琴、书、诗歌”是他的几个宝贝,他一直执着地怀揣着,如太阳,照亮自己和别人,也照亮中国和世界。

正值青春的庞中华成了一名地质队员。在大山里,没有电视、没有手机,还好每星期有一次报纸可读,还能借上大量的书读。他千方百计找来古帖,用钢笔描摹,探究中国传统书法的独特美,滋养着自己的硬笔笔法,拥有一种“硬笔生活”。在千万遍对汉字的探究中,他渐渐丰满了理想的羽翼。决心“改行”写字,他说:“我确实喜欢书法,颜真卿、王羲之这些书法大家的字多漂亮。”从此他的硬笔书法梦开始启航。1980至1982年的硬坛,他唱独角戏,写了大量关于硬笔书法的文章,积极投稿,投一篇发一篇。他喜欢孙中山名句:为救中国,唤醒民众,共同奋斗。还有伟大领袖毛主席曾作过一句气势磅礴的诗:“唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。”庞中华在硬笔书法世界里,他也唤醒了“民众百万”,登上了硬笔书法的“不周山”。在雪花般的赞扬信中,他没有骄傲;在《人民日报》《中国青年报》《光明日报》等多家报纸炮弹式的报道中,他没有停止……他依然,不断地充电补钙,他没有辜负那个时代,没有辜负跟随他的“千百万民众”。几十年如一日,激情依然燃烧着岁月,他爱着世界,爱着书法,爱着广大书法爱好者,奋斗着、跋涉着、奉献着。

(二)庞中华其帖

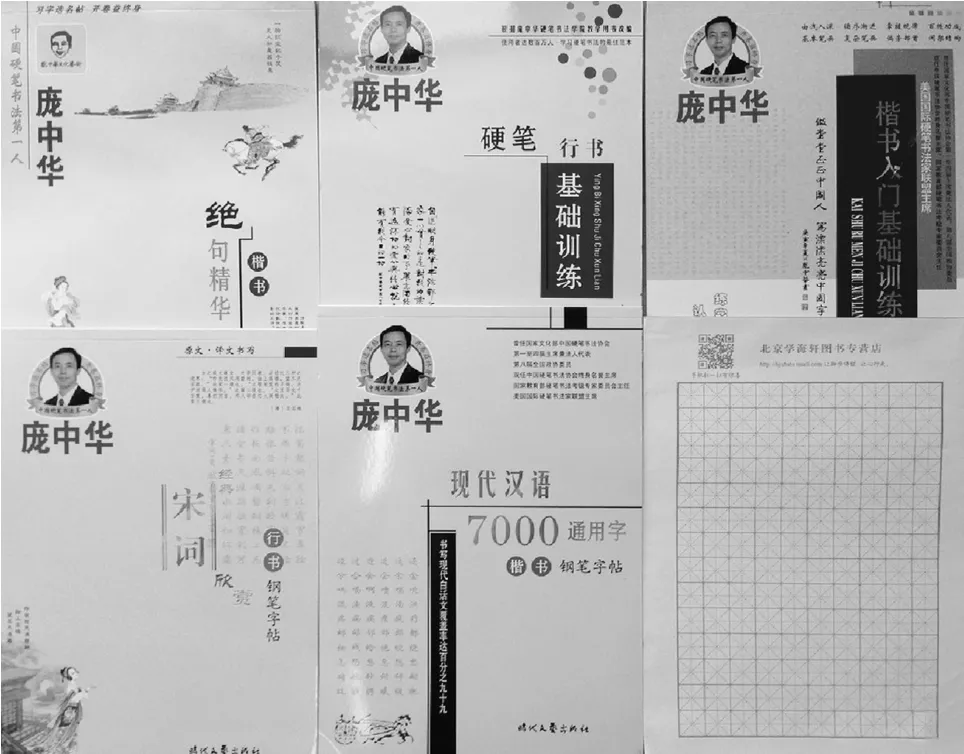

庞中华练习硬笔书法几十年,遍临名帖,他认为对前辈的书法不能一味临摹,失去自我,而应该不断创新,用他的话说就是“读古帖写现代字”。自1980年以来,有100多种字帖和专著在海内外出版发行,其中代表作有:《谈谈学写钢笔字》《庞中华钢笔字帖》《庞中华现代硬笔字帖》《庞中华书法集》《庞中华诗抄》《庞中华散文集》《庞中华电视讲座》《庞中华人生感悟》《硬笔书法简论》等,主编了多部书法教材,包括《硬笔书法普及班教材》《硬笔书法高级班教材》《中老年人硬笔书法教材》,以及适合中小学生课堂使用的《写字课本》《写字字帖》《书法艺术》《庞中华快乐练字》等。

其中,五本是庞中华的代表作品。

第一本楷书入门教程:先讲解后临摹。

第二本常用字的楷书字帖:有7000多字,把日常生活能用到的都覆盖。

第三本古诗词:即能背诗又能练字,一举两得。

第四本行书:《庞中华经典宋词欣赏行书钢笔字帖》。

第五本是行书训练教材,兼具美观与实用性于一身。

二、深耕古帖书法,“诞生”“庞体”硬笔书法

(一)“庞体”硬笔书法“诞生”的时代背景

从1980年开始,中国硬笔书法迅猛发展起来,如1982年5月,由浙江青年杂志社举办的全国性的“青青钢笔字书法比赛”;1984青5月,浙江青年杂志社受团中央宣传部委托再次举办了“全国首届青年钢笔书法竞赛”。从此,各个地区、各种形式的硬笔书法大赛展览,在中国大地掀起了一场规模空前的“硬笔书法热”。据有人统计,庞中华的字帖发行量超过六千万册,居我国个人出版物数量第三,至今仍畅销不衰。

①1981年,沈鸿根、林似春、叶隐谷等人在上海成立了“晨风钢笔字研究社”;②以梁锦英为首的一批硬笔书法爱好者在南国广州成立了“广州硬笔书法家协会”;③1984年11月在杭州正式成立的“中华青年钢笔书法协会”,即后来的“中国硬笔书法家协会”;④1988年,香港硬笔书法协会成立。一直到1993年5月,由国家文化部批准,国家民政部注册,在北京人民大会堂正式成立了“中国硬笔书法协会”,庞中华任会长。于1996年1月在北京成立了中国书法家协会硬笔书法委员会。标志着硬笔书法作为一门艺术已经得到人们的承认。

①1984年,湖北的《书法报》创刊,该报辟出一定的版面刊发硬笔书法作品和文章。②黑龙江的《青少年书法报》、河南的《书法导报》和《青少年书法》、安徽的《书法之友》等以毛笔书法为主的刊物纷纷给了硬笔书法一席之地。③1985年5月,《中国钢笔书法》在杭州创刊,标志着硬笔书法从此有了属于自己的专业刊物。现改名为《中国篆刻·钢笔书法》。

1984年11月,全国首届青年钢笔书法竞赛获奖作品暨日本硬笔书法作品联展在浙江展览馆举行。1987年10月,中国赴日本硬笔书法展在日本展出。除举办各种形式的交流展外,书法家互访、交流切磋也日益频繁,庞中华、姜东舒等人多次出国访问。柴田木石、石川省吾、三上秋果等日本硬笔书法界著名人士也多次访问中国。新加坡、美国、法国也与中国内地、香港地区广泛开展硬笔书法交流活动。硬笔书法开始超越了国界。

80年代初期,社会各界的扶植对硬笔书法起了巨大的推动作用。原中国美协主席江丰先生在《愿青少年普遍写好钢笔字》一文中指出:“有些人认为离开毛笔字便无书法可言,这看法是不科学的,所谓书法就是书写的法则,毛笔字既有它根据工具性能所形成的法则,钢笔字当然也有钢笔书写的法则”,肯定了硬笔字的艺术性。当今书坛泰斗沙孟海为硬笔书法题词:“钢笔字应用最广,一样要求写得平正易认,发挥更多的效益。”叶圣陶、王光美、启功、文怀沙等文化艺术界名流都撰文或题词,全力支持硬笔书法。

1987年5月,由中国现代硬笔书法研究会等七个单位联合举办的“中国硬笔书法全国学术理论讨论会”在重庆召开;1987年6月,由杭州东方青年杂志社、中国钢笔书法编辑部联合举办的“首届全国钢笔书法理论研讨会”等,这些研讨活动的召开,对硬笔书法理论的研究产生了深远的影响,使硬笔书法理论开始受到重视和崛起。从而使得硬笔书法的各个领域开始有了理论的切入。

(二)“庞体”硬笔书法从古帖中“诞生”的传统渊源

庞中华在刻苦对古帖的练习中发现,练钢笔字与古帖字一样,也是有章可循的。比如古帖中字的点画、结构和神韵,钢笔字也同样具备。他开始有意识地借鉴这些方法来写钢笔字,费尽心思揣摩字的结构、点画、章法和神韵。他深耕书法古文字,深耕古碑帖。因此,他的硬笔书法是以古为徒,从古帖书法里吸收新的血液,“诞生”新的生命,慢慢结晶了“庞体”硬笔书法,从而创造了“庞中华硬笔书法时代”的辉煌。

庞中华勤奋临写甲骨文、金文、石鼓文,得到了其骨。

因为甲骨文是中国商朝晚期王室用于占卜记事而用刀在龟甲或兽骨上契刻的文字。金文,是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文。石鼓文,是先秦时期的刻石文字,刻石的外形似鼓。它们都有硬笔书写的特点。使庞中华硬笔书法得到了“第一桶金”。

庞中华怀着无比敬仰的心情临写这些帖时,第一,他吸收了《兰亭序》的精美奇妙,雄秀之气,和其完美的章法、结构、笔法。并深深得到魏晋风度、气质、襟怀、情操的熏染。第二,文徵明《滕王阁序》的潇洒秀逸,清雅纯正、醇和,让他的笔悟到了文人“士气”。第三,吸收到了《曹全碑》字形横向的开张流畅,结构的雍容大度、飘逸多姿的章法。第四,颜真卿《多宝塔》点画的丰厚饱满,结构的阔大端正,让他的字雄壮刚强、庄严肃穆。

他经过耐心地对比,仔细地揣摩,把这些帖中学到的笔法、结构、章法、思想、书风都深深地融进了自己硬笔的书写中,所以他的硬笔书法看起来很有特点,与众不同,被大家称为“庞体”。这主要是他为了练好硬笔书法,几十年如一日研究碑帖。练习古文字和五大碑帖只是一小部分。实际上他临遍名帖,再加上他认为对前辈的书法不能一味临摹,失去自我,而应该有不断创新的理念支撑下,用他的话说就是“脱胎在有胎,有胎在脱胎”。“胎”是传统书法,取其精华,有母可依。庞中华出版《谈谈学写钢笔字》后,说自己曾游走世界各地,但最乐意去的地方就是西安碑林。“中国书法艺术的精髓在碑林,第一次去那里,看到颜真卿、王羲之的原碑刻竖在那里,感到这辈子没戏了,因为他们所具有的高度现代人无法超越。”

有人说:其《谈谈学写钢笔字》出版,点燃了现代钢笔书法运动的星星之火,它将以其特殊的意义载入中国硬笔书法史册,庞中华本人也因此被日本《硬笔之光》称为“中国硬笔书法第一人”。所以,写现代硬笔书法史应从这里开始。在20世纪80年代初,中国书法历史的长河上,别开生面地决了一个口,从软笔书法里冲出一个新的种类——硬笔书法。这领军人物就是庞中华。他毋庸置疑是这条河流的一个开口寻流和推波助澜者。

由此可见,更加能说明他的“庞体”硬笔书法“诞生”于古帖书法,并具备自己的书法特征。

三、庞中华硬笔书法的特征

有人评论:硬笔书法可分为四种“型”:一是重“法”型。以刘惠浦、顾仲安、赵彦良、卢中南等人为代表。他们往往很注重传统功夫,从传统法帖中走来,创作取向多以楷书为主;二是表“情”型。以沈鸿根、任平、邱明强等人为代表。发挥硬笔书法用笔灵活、线条流畅、造型优美的特点,把硬笔书法的线条美推上了极至。三是尚“意”型。以高惠敏、姚建杭、许晓俊等人为代表。用一颗轻松如意的心,随心所欲地玩弄着他们心中的硬笔头,用一种不经意的创作心态,创造出了韵味十足的硬笔书法佳作。四是求“势”型。以骆恒光、曹宝麟、汪寅生、王圣才等人为代表,崇高博大,气象高远。

而笔者认为,庞中华则是在融合四种“型”时,塑造了属于自己“中和”型的特点:

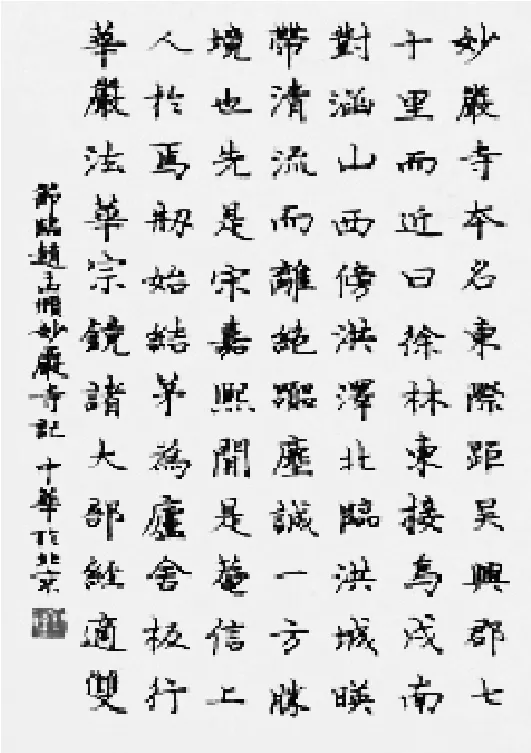

再看他临写的《多宝塔碑》,方笔和圆笔的表达,在较慢的书写速度时,运笔平稳,笔画转折处虽有曲度,看起来却圆润超逸,把那种骨气尽显浑厚、流畅。正如包世臣所述“顺入者无缺锋,逆入者无涨墨”,顺入尽显方,逆入尽显圆,收笔时折顿则成方,回锋成圆。

一部《多宝塔碑》可谓是用笔的宝典,他用硬笔也同样使用了回锋、搭锋、偏锋、正锋、折锋等笔法和笔势,是形成“庞体”的最大源泉。可谓硬笔书法取法、取势的“第二桶金”。

再欣赏他临写的《洛神赋》,笔法上,吸收了其使转圆活流畅,体势上,呈行书化。每个字的点画之间有表情,呼应有神采,笔法和体势恰到好处。如张怀瓘云:“书亦须用圆转,顺其天理,若辄成棱角,是乃病也,岂曰力哉!良工理材,斤斧无迹。”又云:“棱角者,书之弊薄也;脂肉者,书之滓秽也。婴斯病弊,须访良医,涤荡心胸,除其烦愦。”

庞中华的经典语录:“中国是诗的国度,也是书法的国度。书法是凝固的旋律,音乐是流动的线条。”因有如此深刻的体会和理解,所以他创造出了“快乐立体教学法”。他把拉手风琴的爱好充分利用起来,使书法的粗细、浓淡、快慢、长短等都能和音乐的旋律、节奏一一对应,相互生发。谱写出一支支基调、情感不一样的“书法曲子”。如线条粗的和弦,产生壮美之情,谱写出颜体;细线条如轻音符,产生柔和之情,谱写出文徵明。

他还根据不同的书法节奏和情感,选择相对应的歌曲,《花儿与少年》《黄河大合唱》《我和我的祖国》等等。《书谱》云:“写《乐毅》则情多佛郁;书《画赞》则意涉瑰奇;《黄庭经》则怡怿虚无;《太史箴》又纵横争折;暨乎《兰亭》兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨。”可见,每一件书法作品和每一首歌曲一样,都具有表达丰富情感的功能。因此,他的“快乐立体教学法”,是自己在充分体会书法和音乐共通性中,总结出在音乐中,把书法的情和意表达到高潮的方法。这样既能激发学生对书法的激情,又能和书法的节奏情感融通,从而使他的书法和学生的书法都充满深深的“情、意”。他的“快乐教学法”不但使自己快乐地表达书法之情感,而且能让大家快乐、快速地学书法。根据硬笔书法的特点,他一直琢磨,说:“我看书挺杂。教育心理学说,好的教学方法要给学生多重刺激,加深印象。《管锥篇》里说‘通感’,我想能不能利用听觉,加深学生对书写的印象?”

正是如此巧妙地运用这种姊妹艺术的通感,庞中华硬笔书法,在音乐中善养起来一种浩然之气,天然之情,深厚之意。

有一段广为流传的短视频,庞中华一边拉着手风琴,一边打着节拍,教学生们写字。许多网友大呼“笑到肚子疼”。正体现了蔡邕《笔论》说“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之”。他的硬笔书法散发着无尽的情和意。如董其昌的“平淡天真”,苏轼的“乃造平淡”。这就是一种中和的出奇,中和的不寻常。如杜工部诗云:“由来意气合,直取性情真。”走进庞中华的硬笔书法,也仿佛走入他诗人的自然之境,流露出他的真实情怀。真是“无意于佳而佳”的自然中和之状态。

四、庞中华硬笔书法之美

沈鹏先生提出书法“原创力”的语境:“即书法原创力坚持在全方位传承传统精华的基础上,解放思想,将人类一切美好的东西加以整合,在此基础上提出高于并超越前人的书法观念、书法形态、书法创作技法、书法推行方式。”其实,庞中华不仅就是对这些书法特点做了合理的迁移,超越同时代的人,而且,他还非常聪明地把古帖的筋骨抽离出来,去掉其肉,留其筋骨,就此“诞生”“庞体”硬笔书法。此时,我们再来欣赏庞中华硬笔书法,就能领略到他的硬笔书法“硬”之美。陈云金言:“正是由于硬笔书法自身的美学属性,它开始以一种独立的美学品格立足于艺术的百花园中。”由此可见,庞中华他的书法具有特有的硬笔书法“硬”之美,主要从三个方面来欣赏:

1.“原创力”的“金刚”之美

美学家宗白华说:“常识告诉我们:一个有生命的躯体是由骨、肉、筋、血构成的。‘骨’是生物体最基本的间架,由于骨,一个生物体才能站立起来和行动。附在骨上的筋是一切动作的主持者,筋是我们运动感的源泉。”庞中华硬笔书法就是借“原创力”,将毛笔书法的观念、形态、创作技法加以提练,并成功地将古帖书法的“骨”抽离出来,用硬笔表达完美,充分地展示了汉字的“硬”之特性,具有“金刚”之美。其点线结体骨力雄强,个个好似壮实的汉子,万千气象,富有立体感、重量感、生命感、弹性和力度。让“点”更有高山之坠石之感,让“横”如千里之云阵之感……,恰如其分地体现了硬笔“硬”之美学特色。

2.音乐的旋律之美

手风琴、诗歌、书法是庞中华的三宝。三宝相互依存,相互生长。手风琴为书法“伴奏”。《书法知识千题》分析:“书法与音乐,都以强烈的节奏感作为运动的内部形式,在一种更广漠、朦胧的境界中与主体产生共鸣。二者都是在时间的运行中流动着美,或高亢激越,或浅吟低唱。”庞中华精心选择的每一首曲子,都是能把音乐的高度、时度、强度、色彩等因素和书法的点画、长短、快慢、浓淡、粗细相得益彰,重新组成一种新的“书法曲谱”,快乐地在纸上“弹”出来,或成为变奏曲式,或成通俗歌曲,或成民族歌曲等等无形的曲谱和歌曲,让观者能听到其书法舞蹈的旋律之美,折射书法艺术的精神之光。如从他的作品“关爱健康与生命,实现美好的人生”中,我们就能领略到贝多芬的“田园交响曲”,仿佛人们在大自然中其乐融融,度过无限的美好人生。正如沃兴华言:“凸显了书法艺术的审美特征:无声而具有音乐之和谐,无色而具有图画之灿烂。促进了硬笔书法艺术更加自觉地向时间与空间共生,音乐和书法一体方向发展。”

3.诗一样的抒情美

我们都知道庞中华最初的理想是当一位诗人。虽然,最后成了书法家,但他诗人的梦想一直高飞,也成了诗人,出了诗集。由此可见,他的书法情怀里一直有诗人情怀相伴相生,用诗人的情怀养育着书法的情怀,用诗人的灵魂滋润着书法的灵魂。孙过庭《书谱》说:“书法可以达其情性,形其哀乐。”充分揭示了书法艺术的抒情性,而庞中华的书法抒情充满了其诗情。纵观他的书法,点画巧妙结合,线条流利、挺拔、圆活、刚劲、生动变化而流畅优美,具有无限幽玄之妙。结体造型之完美,像一首首鲜活的诗,表达了他江河澎湃,春花芬芳,万木丛林,喜怒哀乐,悲欢离合……丰富的感情,体现了他的中和书法个性,表达了他硬笔书法深邃的意境和丰富的内涵。孙过庭在《书谱》中对线条点画有过生动描述:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天崖,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙有,非力运之能成;信可谓智巧兼优,心手双畅;”这正是诗人气质情感、胸襟、理想表达的书法之至美和至情,展现诗一样美的形体和情思。

五、庞中华书法的意义

如果说颜真卿是唐代时期,博采众长致力于楷书的变法创新。而庞中华则致力,借鉴古帖书法的笔法、章法、结构、气象、情感等等书法语言进行独特的演变、吸收,“诞生““庞体”硬笔书法。不但体现了他的书法是从传统中走出一片新天地,符合时代的精神,符合书法的需求,其意义不可估量:

到1979年,庞中华觉得文先生可能就是自己的“伯乐”,便登门拜访。文怀沙看了稿子,进行了肯定,把书稿推荐给了当时在病榻上的中国美协主席江丰。江丰口述,文怀沙执笔,为《谈谈学写钢笔字》写了序言,交由天津人民美术出版社出版。此书一出版,销量立过百万册,价值无限。真是“雄秀独出,一变古法成今之法。”

《人民日报》《中国青年报》等媒体先后报道庞中华其人其事,点燃了亿万人学习硬笔书法的热情。庞中华书法席卷大江南北,影响了60、70、80三代人。曾经掀起过长盛不衰的中国硬笔书法热。在极盛时期,甚至创下了几百万人上庞中华硬笔书法函授学校的“世界纪录”,其中仅部队官兵学员就超过100万人;他的不同版本的字帖畅销全国,总发行量达到2亿多册。

“百万册、60、70、80三代人、亿万人、几百万人、2亿多册”,这些数字可以毫不夸张地说,庞中华是那个时代中国硬笔书法的符号,他创造了一种独特的中国硬笔文化现象。

硬笔书法事业从而从无序走上有序,开始了理性的发展道路,带来了硬笔书法创作的繁荣。在情感和技法研究上,从未有过今日之水准。书法家们有意识地朝着艺术性的目标前进。从这些成绩看来,不可否认庞中华是中国硬笔书法事业的创新者、推广者、应用者。用他自己的话说,他赶上了一个好时机。但作为第一个吃螃蟹的人,庞中华用自己对书法的情怀和信念,浇灌硬笔书法开花结果,与时俱进,满足硬笔书法的历史需求,并给予其长久的生命力。

“汉字是上天对我们的恩赐,不能轻易丢掉,书法也不会过时。”庞中华对书法的前景十分自信,他说:“字是人的门面,也是素质修养的体现,若干年后,你还能写一手漂亮字,那多么了不起!”即使年已花甲,他依然不仅对国人致力于硬笔书法的普及工作,而且还让汉字走出了国门。

1.在德国:他在中国孔子学院任教,用一种“快乐教学法”教老外练习硬笔书法,大受欢迎。

2.在美国:他说书法教学在美国受到欢迎,无疑是“欣逢盛世,得益于国运昌盛”。他深信老祖宗的格言:一个人要获得成功,须有“天时、地利、人和”。他说自己在美国传播书法文化的成功,正得益于这三个重要的客观条件。“天时”是中国综合国力空前提高,“汉语热”在世界持续升温;“地利”是美国是世界大国,纽约是世界经济中心,又是联合国所在地,这里大中小学普遍开设中文课;“人和”是纽约有五十多万华人兄弟,他们是庞先生的热心支持者,力量惊人。他用中国的书法,结合国外的音乐如贝多芬的音乐,把中国汉字的音、情、形态美演绎得淋漓尽致,感动着自己,也感动着美国人。最幽默的是他给美国人讲“美”字时说:中国汉字几千年来,十分有智慧,我们的农耕文化十分发达,羊大为美,我们送给你们美丽的国家,美容、美人、美食、美意……多么友好,而你们送给我们“打压、制裁……”多么没有文化。中国的书法文化是了不起的,文明是灵魂,如英国前首相丘吉尔说:“我宁愿失去一个印度,也不愿失去一个莎士比亚。”这是英国人对文化和文明多么重视。同样的道理,重视中国书法文化就是重视中国文明。

他在美国成立了“汉字书法协会”,有50到100所学校参加。他还成功举办了“王羲之中化”杯比赛,很快在纽约掀起了一股学习中国书法的旋风。

经联合国中文部负责人何勇先生推荐,庞中华两次出席“大纽约地区中文教师学会”年会,安排演讲并进行辅导。近千人的年会,由来自纽约州的几百所小学、中学、大学的校长和教师,以及孔子学院的师生参加,他们非常喜欢庞中华的“快乐书法教学法”。

还在联合国总部举行了“结业成果展”,每个学员展出毛笔、硬笔书法作品各一幅。潘基文的助手、联合国副秘书长南威哲先生参加剪彩并致辞,并为每个学员颁发了证书,他们中不少是美国“学生”。

为什么有如此盛况?是因为在这位挚爱中国书法、自觉承担弘扬民族文化使命的知识分子心中,揣着永远自强不息的“硬笔书法中国梦”。全力将中国硬笔书法文化推向世界。

启示1:硬笔书法要有法可依,依然要深入临摹古碑帖,寻找创作源泉。

启示2:在一批硬笔书法家的推动下,尤其是西泠印社许晓俊老师引领下,硬笔书法还会迎来当时“庞体”原子弹般炸响中国,迎来一个崭新的硬笔书法时代的盛况。

启示3:硬笔书法理论,在中国篆刻杂志社和英雄金笔集团组建的“中国钢笔书法艺术青年人才培养英雄计划”学术研究团队,会有一个空前的发展。

启示4:当代硬笔书法如何取法更有广度,有深度,以及形式、工具如何与时代相融,公共空间的连接形成更个性的美学美育意识,树立起硬笔书法的美学价值判断和追求,体系和理论。

结语:

庞中华是硬笔书法的“战士”,他大胆地借鉴了古帖书法一切可借鉴的因素,汲取相应的点画和结体形式。并在古帖书法提供的书法样式的雏形上,进行提炼和迁移,开创出了一种崭新而独特的硬笔书法。十分完美地体现了“庞体”硬笔书法的精神贵族基因。正如著名作家周作人在《贵族的与平民的》一文中说:“我相信某一时代的某一倾向可以做文艺上的永久的模范,但我相信真正的文学发达的时代必须多少含有贵族的精神……文艺当以平民的精神为基调,再加贵族的洗礼,这才能够成真正的人的文学。”文学如此,硬笔书法也是如此。庞中华勇于开拓、不畏艰辛、百折不挠的精神开创中国硬笔书法事业,他坚守艺术理想,用献身于书法艺术的高尚情操和博大胸怀,汇报了祖国和人民。让硬笔发达的时代,以平民的精神展示贵族的书法精神和人生。