中国“鬼母育儿”型故事的历史源流与地域流布

2022-08-27樊小玲

樊小玲

(中山大学 中国语言文学系,广东 广州 510275)

作为一个世界性的民间故事类型,“鬼母育儿”型故事从六朝时期流传至今,在我国民间早已形成了一个庞大的故事群。美国学者斯蒂·汤普森(Stith Thompson)在《世界民间故事分类学》一书中,将其归为母题索引中的“鬼与亡魂”类,即“E323·1·1亡母归来哺乳孩子”。[1](P585)德国学者艾伯华在《中国民间故事类型》一书中,将其归纳为两种类型,一类为“115·死去的母亲和她的孩子”,另一类为“207·苏堤”。[2](P197~299)这类型故事以奇特瑰丽的幻想情节引人入胜,以歌颂慈母之情打动人心,在中国的沿海至内陆,甚至日本都有流传。然而,此故事类型在国内尚未得到充分关注,研究者较少,专题研究论文也屈指可数。

刘守华在《中国民间故事史》中分析了《宣城死妇》一文,并对其他文献中的一些异文进行了简略的概括性总结和分析。[3](P256~257)祁连休《中国古代民间故事类型研究》将“鬼母育儿”型故事划归为宋元时期的民间故事,并在书中收录多篇异文以比较各自情节描写的不同。[4](P682~690)祁连休、程蔷、吕微主编的《中国民间文学史》则在论述清代民间故事时,摘录《鬼买糕哺子》一文,来说明亡灵对子女的情感真诚而感人;同时还罗列了此故事类型的流传历史、现当代的流传地域以及散落在古代文献中的其他异文。[5](P340~341)2001年,顾希佳发表《“鬼母育儿”型故事的类型分析及其流变轨迹》一文,通过对古代典籍文本和当代采风记录文本的梳理和比较,他进一步将这类型故事分为两个亚型,一个是“棺中饲儿”型,另一个是“夜来哺乳”型[6],其对当代采风记录文本的讨论进一步拓宽了这类型故事的研究视野。

再者,在中日比较研究方面,钟敬文在《中日民间故事比较泛说》中指出,流行于中日两国,而又属于同类型的民间故事有53种,其中第11种便为“育儿的鬼灵”(女鬼为育儿到世上购物的故事)[7](P342)。2018年,毕雪飞撰《“诞生”与“出世”:中日幽灵育儿故事比较研究》一文,对中日幽灵育儿故事的类型、分布、承继以及故事生成与传播的社会背景等进行比较分析。作者认为,中日幽灵育儿故事的核心母题大致相同,但“儒家思想的影响、视死如生的灵魂观念、日本翻案文学的摄取、佛教东渐日本等,成为影响中日幽灵育儿故事生成与传播的主要社会背景因素”[8]。

综上所述,国内对此故事类型的研究大多停留在罗列异文和对单篇作品的文学赏析上,抑或是仅限于对比各异文的情节差异,未进行宏观的历时性考究和深入的共时性对比。鉴于此,笔者借用历史地理学派的方法,通过梳理对比从历代文献中搜集到的“鬼母育儿”型故事的71篇异文,大体揭示中国“鬼母育儿”型故事的历史源流和主要阶段性特征。此外,通过统计分类和画图示意的方法,勾勒出中国“鬼母育儿”型故事大致的地域流布,并总结出其分布特点。

一、由滥觞至渐趋成熟——从《胡馥之》到宋代“鬼母育儿”型故事

历史上的魏晋南北朝是一个朝代更迭频繁、多国并立的时期。长期的封建割据和连绵不断的战乱,使得生存环境极其险恶,饮酒、服药、清谈和纵情山水成为魏晋名士超然物外的生活方式,整个社会迷信宗教,清谈玄学,盛行谶纬神学与神仙变化之说。在侈谈鬼神、称道灵异的社会风气影响下,志怪小说兴盛起来。南朝宋刘义庆所作《幽明录》,或称《幽冥录》,或作《幽冥记》,便是这时期的一本志怪小说集,其中《胡馥之》一文如下:

谯郡胡馥之娶妇李氏,十余年无子而妇卒。哭之恸,云:“汝竟无遗体,怨酷何深!”妇忽起坐语曰:“感君痛悼,我不即朽;可人完后见就,依平生时,当为君生一男。”语毕还卧。馥之如言,不取灯烛,暗而就之。复叹曰:“亡人亦无生理,可侧屋见置,须伺满十月然后殡。”尔来觉妇身微暖,如未亡。既及十月,产一男。男名灵产。[9](P122~123)

此故事中胡馥之妻李氏无子而卒,却有感于丈夫的悲痛哀悼,死后和常人一般继续与丈夫过夫妻生活。十个月后,为丈夫诞下一名男婴。顾希佳认为,此故事便是“后世‘鬼母育儿’故事的滥觞”。这说明,“鬼母育儿”型故事早在六朝时期便已开始流传,且《胡馥之》故事“为后世的‘棺中饲儿’和‘夜来哺乳’两类故事的形成奠定了很好的基础”[10](P243)。此故事篇幅短小,内容离奇怪异,女鬼形象却和蔼可亲,极富现实性。故事中儒家“不孝有三,无后为大”的宗法观念的表露,也进一步凸显了其现实价值:人们通过想象和幻想构造这一故事,使得现实中很多因种种不幸而后继无人的家庭,在心理上获得某种慰藉,在精神上得到一定补偿,从而得以继续生活下去。

从所搜集的异文文献来看,故事发展至宋代,“棺中饲儿”和“夜来哺乳”两类故事都渐趋成熟。故事内容相对完整,情节结构大致稳定。宋代洪迈《夷坚志·夷坚丁志》卷二所载《宣城死妇》便是“棺中饲儿”故事的完整记述:

宣城经戚方之乱,郡守刘龙图被害,郡人为立祠。城中蹀血之余,往往多丘墟。民家妇任娠未产而死,瘗庙后,庙旁人家或夜见草间灯火及闻儿啼,久之,近街饼店常有妇人抱婴儿来买饼,无日不然,不知何人也,颇疑焉。尝伺其去,蹑以行,至庙左而没。他日再至,留与语,密施红线缀其裾,复随而往。妇觉有追者,遗其子而隐,独红线在草间冢上。因收此儿归,访得其夫家,告之故,共发冢验视,妇人容体如生,孕已空矣,举而火化之。自育其子,闻至今犹存。《荆山编》亦有一事,小异。[11](P553)

在战乱之后民不聊生的社会背景下,宣城怀孕未产而死的孕妇不但墓中产子,而且棺中饲儿。她作为鬼,经常出入人世,买饼育儿。随后,人们怀疑她,并用红线缀身的方法发现其踪迹。最后,人们将棺中的活孩子救出,带回夫家养育,并将女鬼的尸骨火化。故事的字里行间散露出人们对降生在棺中的苦命孩子的同情,对身死却不忘养育幼子的女鬼的敬仰之情,这两种情感的流露真切而实在。故事发生的社会背景,也使得这两种情感更加真切而浓厚。《宣城死妇》相对于《胡馥之》而言,情节更加曲折,内容更加完整。其具体表现在:《宣城死妇》增加了妇人带孕未产而死,女鬼抱儿买饼,人们怀疑并跟踪女鬼,以红线缀身方法发现其踪迹,抱回孩子交还夫家,火化女鬼尸骨等情节,使得故事发展更加曲折离奇,故事内容更加完整。同时,“棺中饲儿”这一亚型特征也愈发凸显。

此外,同一时期的“夜来哺乳”型故事亦渐趋成熟。最典型的故事异文是宋代蔡绦《铁围山丛谈》卷四中的《亡妻乳儿》:

河中有姚氏,十三世不析居矣,遭逢累代旌表,号“义门姚家”也。一旦大小死欲尽,独兄弟在。方居忧,而弟妇又卒。弟且独与小儿者同室处焉。度百许日,其家人忽闻弟室中夜若与妇人语笑者,兄知是弗信也,因自往听之,审。一日励其弟曰:“吾家虽骤衰,且世号义门。吾弟纵丧偶,宁不少待!方衰绖未除,而召外妇人入舍中耶?惧辱吾门,将奈何?”弟因泣涕而言:“不然也。夜所与言者,乃亡妇尔。”兄瞠愕询其故,则曰:“妇丧期月,即夜叩门曰:‘我念吾儿之无乳,而复至此。’因开门纳之,果亡妇。随遂径登榻,接取儿乳之。弟甚惧。自是数来,相与语言,大抵不异平时人。且惧且怪,而不敢以骇兄也。”兄念家道死丧殆尽,今手足独有二人,此是又欲亡吾弟尔,且弟既不忍绝,然吾必杀之。因夜持大刀伏于门左,其弟弗知也。果有排门而入者,兄尽力以刀刺之,其人大呼而去。拂旦视之,则流血涂地。兄弟因共寻血汙踪,迄至于墓所,则弟妇之尸横墓外,伤而死矣。会其妇家适至,睹此而讼于官,开墓则启空棺而已,官莫能治。俄兄弟咸死狱中,姚氏遂绝。[12](P64~65)

《亡妻乳儿》故事借托河中义门姚氏道出其事,显得真实、有迹可循。义门姚氏只剩下兄弟二人同住,弟妇死后,考虑到孩子无人哺育,于是每夜来给孩子哺乳,说话做事就和活着时一个样。随后,姚兄察觉此事,担心女鬼会害死弟弟,于是晚上躲在左门中,趁其不备,拿刀把弟妇杀了,女鬼大叫离去。次日清晨,姚氏兄弟俩见血流满地,便争相寻迹来到墓地,只见弟妇横尸墓外,已经受伤死亡。弟妇娘家告官,开墓却只见空棺,官吏也不能决断,不久姚氏兄弟都死于狱中。“姚氏遂绝”四字说明,弟妇哺乳的那个孩子也死了。这是一个令人扼腕叹息的家庭悲剧故事。女鬼因念阳间小儿无乳喂养,才不顾阴阳相隔夜夜来家中为孩子哺乳,不料一片爱子之心却被丈夫的哥哥误会,一刀刺去,女鬼再次死去。随后,姚氏兄弟也都亡于狱中,从此姚氏绝后。

相对于六朝的《胡馥之》故事,此故事的悲剧色彩尤为突出,另外,故事中的禁忌母题也不言而喻。女鬼夜来哺乳不能被除丈夫和孩子之外的第三人知晓,否则将酿成无法挽回的悲剧。但宋代郭彖《睽车志》卷四中的《鬼妻乳子》故事却没有掺入禁忌母题,而是增添了更为现实的因素:生死异路,生儿饮亡者乳,恐怕不好。更何况丈夫还另有顾虑,夜来哺乳的女鬼不一定是亡妻,也有可能是其他的鬼物。她们不离开,一定会加害孩子。正是考虑到这两个原因,丈夫才去杀女鬼,女鬼又一次死去。总之,“鬼母育儿”型故事由六朝《胡馥之》故事发源,发展到宋代,情节更加曲折离奇,内容愈加完整。宋代是“鬼母育儿”型故事渐趋成熟的时期,“棺中饲儿”和“夜来哺乳”两个亚型发展都趋于完善。

二、现实化与复合化——元明时期的“鬼母育儿”型故事

元明时期国家大一统,多民族融合,城市经济繁荣,市民阶级兴起,民间文艺十分发达。这一时期的“鬼母育儿”型故事呈现出现实化与复合化的倾向,部分故事情节有所变异。现实化是指这一时期的“鬼母育儿”型故事与社会市民生活相切合,或以鬼怪之形讲述平常人恢诡谲怪的出生,或将“鬼母育儿”型故事置于妻妾矛盾引发的家庭悲剧中。而复合化就是说,这一时期的“鬼母育儿”型故事与文人创作发生复合关系,成为口头传播与文人创作相结合的产物。笔者从文献中搜集到元明时期的“鬼母育儿”型故事共7篇,分别是《南墅闲居录·鬼官人》、欧阳玄《睽车志·鬼太保》、王同轨《耳谈》卷六《鬼王指挥》、王圻《稗史汇编》卷一三四《祠祭门·鬼物上·死妾乳子》、郑仲夔《耳新》卷七《鬼生朝奉》、李清《鬼母传》(载涨潮辑录《虞初新志》卷十)、张继白《叶榆稗史·朱氏子》。其中元代2篇,明代5篇。

首先,从情节上观照元代的“鬼母育儿”型故事。欧阳玄《睽车志·鬼太保》故事短小,情节简单而独特,故事缺少鬼母买饼育儿的情节。而同一时期的《南墅闲居录·鬼官人》却沿用宋代郭彖《睽车志》卷三《李大夫亡妾》中的卖粥得冥币情节。这样不但丰富了故事内容,而且增添了故事的真实感,拉近了读者与故事的距离。其次,就故事的现实化而言,这两则故事都是讲述平常人(鬼太保、鬼官人)降生在棺中,鬼母在墓中用饼或粥喂养了一段时间。故事用“鬼母育儿”这一母题讲述周边平常人恢诡谲怪的人生,与元明时期庶民文化的兴盛不无关联,深深地打上了现实生活的烙印。

再看明代的“鬼母育儿”型故事。王同轨《耳谈》卷六中载录的《鬼王指挥》故事,情节又稍有变异,从宋元时期的鬼母用冥币买粥(饼、糕等)变为鬼母暗地里从卖粥处偷钱买粥。此故事借生于棺中、养于墓内的鬼王指挥继嗣族第的奇闻轶事,来曲折地反映当时社会上有很多家庭由于各种原因绝嗣,因而幻想死去的孕妇能泉下有知,为家庭诞下男婴承继家业的社会现实。同时,故事也寄托了世人对绝嗣家庭的深切同情,幻想通过一些不同寻常的方式来对这些家庭进行心理补偿。郑仲夔《耳新》卷七的《鬼生朝奉》则用“鬼母育儿”的母题来叙述平常人朝奉恢诡谲怪的人生。这也折射出明代中后期,随着商品经济的发展,市井文化空前繁荣的现实。

此外,王圻《稗史汇编》卷一三四中的《祠祭门·鬼物上·死妾乳子》也是最能反映明代社会现实家庭生活的异文之一。故事载浙中一上舍的媵妾怀孕将要生产,上舍却因为有事去往钱塘。媵妾难产昏死过去后,上舍的妻子却不等媵妾断气就将她发丧出殡。等到上舍归来,其妻只说媵妾难产而亡,上舍也不再追问。直到有一日,他看到附近卖饼家的钱筐中有一支媵妾经常使用的银簪。通过询问店家,他得知,有一妇人自称生产后无乳,便用银簪换炊饼喂养儿子,每天黄昏来买饼,买完就离开。上舍询问店家妇人的去向,得知竟然是媵妾埋葬的地方。上舍大吃一惊,于是晚上偷偷地跑到媵妾墓地,伏在坟墓上偷听,果然听到了小孩的哭声,便掘墓开棺,发现一个活生生的小儿正伏在死去的媵妾身上。最后,上舍将小孩抱回家。这小孩长大后用钱捐了个监生,做了县簿。

这是明代一则因家庭妻妾矛盾而引发的悲剧故事,深刻地反映出明代民间家庭生活中的妻妾矛盾问题。在明代家庭伦理关系中,正妻无论是从制度层面还是从现实的家庭生活层面上来说,都处于绝对的领导地位,且“明代法律对于民间的妻妾之别,作了相当重要的区分,决不允许‘妻妾失序’”[13]。因此,正妻因法律所赋予的特殊地位,久而久之必定形成强势、悍妒之态。如遇家庭生活中,小妾受宠或者小妾有孕,而自身却无宠无孕,正妻必然嫉妒心理作祟,在日常生活中处处为难、陷害小妾,甚至会想方设法置小妾于死地。这方面的例子在明代有相当之多,此篇异文便是其中一例。

张继白《叶榆稗史》中《朱氏子》一文,其故事情节又与上述明代的“鬼母育儿”型故事大有不同。故事中的朱氏子乃幽魂投胎转世而成,生在墓中,自幼怕强光,并且记得前世身份和阴司事。这种魂魄轮回重生的观念,与中国佛教中三世因果、六道轮回的观念是一致的。另外,故事中还出现了“土皇用事犯重山”的忌讳。众所周知,土皇乃道教中职掌阴阳造化的地神,故事中出现此种忌讳,说明《叶榆稗史》所记的南诏大理地区佛教盛行,以佛教掌国,同时道教的传播也给洱海地区带来深远影响。

李清的《鬼母传》[14](P174~175)则是明代“鬼母育儿”型故事中口头传播与文人创作复合化的典型代表作品。第一,从文章语言来看,此异文语言生动流畅,用词典雅简洁,文采斐然,有别于一般口头传播故事的口语化和生活化特点。如商贾妻对店家所言:“吾夫去,身单;又无乳,每饥儿啼夜,辄中心如剜,母子恩深,故不避行露,急持啖儿耳。”妇人简短的一句话,情真意切,催人泪下。妇人丈夫离开,自己孤身一人,又生儿无乳,每每听饥儿啼则心如刀割,所以不顾道远露重急切来买饼育儿。字里行间流露出作者对伟大母爱的歌颂。第二,从文章的写作手法看,此篇整体采用人物传记的形式,将某商贾妻客居某地,即将生产却突然暴亡,死后竟墓中产子,便不顾阴阳相隔,奔走人世间,用纸钱买饼育儿的故事娓娓道来。这与一般口传民间故事的采录手法相异,具有明显的文人创作的痕迹。此外,异文第三段还采用夹叙夹议的手法,作者仅用寥寥数语“或左顾作投怀状,或右顾作攀衣势”,便勾勒出墓中小儿依附生母之状,其景令人动容,惹人同情。作者由此引发议论:“盖犹认死母为生母,而呱呱若觅所依也。伤哉!儿乎!人苦别生,儿苦别死!”这种夹叙夹议的写作手法,直接表达出作者对降生在棺中的小儿的深切同情,让人如临其境,感同身受。这也区别于一般口传民间故事,具有文学创作的特征。因此,不论是就文章语言,还是就文章写作手法而言,李清的《鬼母传》都是口头传播与文人创作相结合的产物。

三、传说化倾向——清朝及近代的“鬼母育儿”型故事

清朝及近代的“鬼母育儿”型故事,传说化倾向愈来愈明显。这一时期的故事异文多见于清代及近代文人编录的笔记小说大观中。笔者搜集到这一时期的异文资料共8篇。其中清末薛福成《庸庵笔记》中采录的《买糕桥》和近代江荫香《庄谐笔记大观》中的《卖糕桥》,都是这一时期“鬼母育儿”型故事传说化的代表性异文。

清末外交官薛福成《庸庵笔记》全书共六卷,前四卷分别为史料、遗闻和述异,卷五、卷六主要记载幽灵鬼怪之事,《买糕桥》便是其中的一篇。此异文用鬼母买糕育儿的故事,娓娓道出买糕桥的由来,整个故事呈现出风物传说的两个特征。其一,《买糕桥》故事具有较强的解释性特点。怀孕未产而死的孕妇竟棺中产子,为育儿涉水买糕,使用纸钱支付被店主发现。随后,鬼母以实情相告,并希望店主救出儿子;后来店主将孩子抱出抚养,妇人则再一次被埋葬。孩儿长大后,感念母亲涉水买糕的哺育之恩,便建买糕桥以方便行人。整个故事以“鬼母育儿”母题为核心解释了买糕桥的由来。其二,《买糕桥》故事具有浓厚的地方性特色。故事发生在江苏句容,且买糕桥也为句容地方性建筑。最后一句“句容人至今能道其事”[15](P643)在彰显地域特色的同时,更添故事真实性。再看近代江荫香《庄谐笔记大观》中采录的《卖糕桥》,故事原文如下:

南京聚宝门外,距城二十里许,有卖糕桥焉。相传有卖糕人朱余贵者,每日黎明时,例将糕担息于某桥上。一日有一少妇向之购糕一块。妇既得糕,举步疾驰,迨过桥堍,即倏然不见。朱某怪之,抵家后查视钱筒内特有楮锞一锭,知为鬼。因拟试之,遂以巨碗一,满贮清水,置于糕担上,遇有购糕者,令其投之水中。

次日,朱某方及桥,少妇已守桥上。见朱来,欢跃而前,曰:“今日何来迟耶?累吾家小妮子枵腹啼哭久矣!”言次,纳赀朱手。朱即投之于碗,楮忽尽浮水面。朱某乃知少妇果鬼,即厉声叱之曰:“何来鬼物,以术愚人耶?”语未毕,该少妇即挝胸呜咽曰:“噫!今日为吾儿绝食丧命之日矣。”且泣且行。朱即尾随之,及桥堍,少妇已逝。

朱某忽趋而前,见野草没胫,一孤冢在焉。即召里人往视,并述巅末。或曰:“此某姓妇之墓,因孕而死者也。现该姓已远徙他方,约二载余矣,并无音信,伐其墓以觇之可也。”朱某然之,毁墓启棺,见一少妇侧身卧其中,尸身并未腐朽,面貌与购糕妇无异。怀抱一孩,孩则活泼如常儿,正呱呱而泣,惟遍体绿毛毵毵耳。朱某即挈之以归,三日不食而卒。由是乡里咸传为奇谭。

后有当地绅士,于该妇之墓前,建一石牌,大书刻曰“灵儿慈妇”,并重修该桥,名之曰“卖糕桥”。[16](P60~61)

此异文讲述南京聚宝门外卖糕桥名字的由来。卖糕人朱余贵于每日黎明时将糕担放在某桥上歇息。一日,一少妇向朱余贵买糕后,便飞快疾走,一下子就不见踪影。朱余贵觉得很奇怪,回家后却发现钱筒内有一锭冥币,便知道是鬼物所为。因而他让买糕人将钱币投入盛有清水的碗中,以便识破使用冥币的少妇。通过跟踪尾随,朱余贵发现某妇人的坟墓,并召集乡人告知事情始末。于是大家便掘墓开棺,发现一少妇怀抱一小儿侧身躺在棺中。尸体并未腐烂,正是买糕的少妇,而小儿和正常孩童一般呱呱哭泣,只是全身长满细长的绿毛。朱余贵把小儿抱回家,小儿三日不吃不喝后死去。乡间邻里都把这件事传为奇谈。后来,当地乡绅在该少妇的坟墓前建了一座石碑,上写“灵儿慈妇”四字,并且重修那座桥,命名为“卖糕桥”。此故事同薛福成所录的《买糕桥》故事一般,用鬼母买糕育儿的故事来说明当地建筑卖糕桥的由来,具有强烈的解释性和地方性特色,符合风物传说的特征。但相较于其他异文,该故事具有两点独特之处:第一,此异文中,降生在棺中的小儿与其他文献中的不同,他全身长满细长的绿毛,而在其他异文中,墓中小儿的体貌特征和正常出生的孩童一样;第二,墓中小儿被抱回家后,绝食而亡。据笔者搜集的从六朝到近代文献中的“鬼母育儿”型故事的22篇异文来看,直言墓中小儿离棺不久即死亡的仅此一篇,故事的悲剧感更强。

四、中国“鬼母育儿”型故事的地域流布

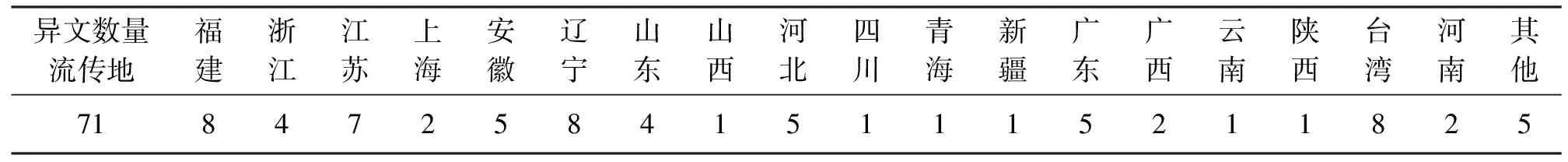

尽可能多地搜集异文,是研究故事类型的基础。笔者通过查阅资料,搜求到“鬼母育儿”型故事古今异文共计71篇。其中古代及近代文献中的“鬼母育儿”型故事异文22篇,徐华龙《鬼学全书》中的故事异文10篇,《中国民间故事集成》中异文9篇,辽宁省内部资料中异文7篇,其他学者的故事研究资料、著作中以及网上搜集到的异文共23篇。从笔者目前所掌握的异文文本来看,此类型故事主要流传于辽宁、福建、台湾、江苏、河北、安徽、广东等地区。具体流传地和异文数量对应见表1。

表1 流传地和异文数量对应表

通过表1可知,辽宁、福建、台湾、江苏、河北等7省是异文分布较多的地域,占全部异文的64.79%,可见此类型故事在这些地域流传较为广泛,且故事文本具有明显的地域特色,这主要体现在故事的语言和情节方面。例如辽宁省的8篇故事异文,首先,文本语言通俗如口语,东北特色方言“关板儿”“画混儿”“捅娄子”“吃火勺”“阿祃”“讷讷”等夹杂其中,语言上具有地方特色。其次,故事情节中的人物名、故事发生地、风俗习惯等也颇具地方色彩。如《不漏天俄木特列》中人物名不漏天俄木特列、巴哈楞贝勒、阿什赫、沙吉阿妹;《望花岭》故事发生在奉天;《鬼生》中没生孩子的妇女死后,尸体不能在家里停三天,这也符合瓦房店地区的丧葬风俗习惯,因而具有明显的地方性色彩。此外,各地域故事文本又各具特点。如辽宁省故事文本的核心情节类似:使用纸钱买东西(火勺、光头饼子、果子等点心)被发现→跟踪→掘墓开棺→抱出小儿。流传于江苏省的故事文本大体上呈现出风物传说的某些特征,如《买糕桥》《卖糕桥》等。山东省流传的故事文本大部分都交代了鬼孩后来的境遇:有的中状元、当大官,有的因不孝顺、不懂得感恩而遭雷劈死。河北的故事文本善添加与狐仙相关的情节,这与他们的民间信仰有关。

除西藏、甘肃、宁夏、内蒙古、黑龙江、吉林、重庆、北京、天津、江西、湖南、湖北等省市以外,“鬼母育儿”型故事在全国广为流传,地域分布十分广阔。故事流传地主要集中在沿海省市及靠近沿海省市的部分内陆省份。综上可知,在东部沿海(从渤海至北部湾)一带,“鬼母育儿”型故事的地域分布呈明显的带状,辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西这些沿海流传省市可以连成一线。而在中西部地区则呈现出分散分布特征,有些靠近流传地域的省市甚至未受其传播和影响,因而尚无故事异文流传。

总而言之,中国“鬼母育儿”型故事由《胡馥之》故事发源,并且经历了三个主要发展阶段。六朝至宋代是故事由滥觞至渐趋成熟的阶段,“棺中饲儿”和“夜来哺乳”两个亚型的发展也趋于完善;元明时期是“鬼母育儿”型故事继续发展演进的一个阶段,这一时期的“鬼母育儿”型故事呈现出现实化和与文人创作复合化的倾向;而清朝至近代的“鬼母育儿”型故事则表现出明显的传说化特征。另外,“鬼母育儿”型故事在全国范围内,主要流传于辽宁、福建、台湾、江苏、河北、安徽、广东等7省。其地域分布呈带状和点状特点,东部从渤海至北部湾一带呈带状分布,中西部地区则呈分散的点状分布。