吡唑醚菌酯在无花果中的残留行为及膳食风险评估

2022-08-18牛伟平张小虎赵豫疆敖小艳

牛伟平,张小虎,翟 薇,赵豫疆,敖小艳

(1. 山西省检验检测中心农产品与农药土壤肥料检验技术研究所,山西 太原 030001;2.新疆生产建设兵团第六师食品药品检验所,新疆 五家渠 831300)

无花果[1-2]是一种开花植物,隶属于桑科榕属,主要生长于一些热带和温带地方,属亚热带落叶小乔木。中国唐代即从波斯传入,南北方均有栽培,新疆南部尤多。无花果具有较高经济价值,果实除鲜食、药用外,还可以加工成果酱、果脯、罐头、果汁、果粉、蜜饯、糖浆及系列饮料等,被誉为“21世纪人类健康的守护神”。无花果除桑天牛和疫病对其为害较重外,主要还有锈病、胴枯病、炭疽病和线虫为害。

吡唑醚菌酯(Pyraclostrobin)[3-4]是一种甲氧基丙烯酸酯类新型广谱杀菌剂,是线粒体呼吸抑制剂,用于防治子囊菌、担子菌、半知菌和卵菌纲真菌引起的多种病害,对小麦白粉病、赤霉病和香蕉黑星病、叶斑病、菌核病等有较好的防治效果。关于吡唑醚菌酯在农作物中的残留主要涉及小麦、葡萄、枇杷等。邓立刚[5]和杨茜茹[6]研究了吡唑醚菌酯在小麦籽粒中的残留状况及消解规律。陈鑫[7]等用液相色谱-质谱法测定了南瓜、芦笋、水芹和番木瓜中吡唑醚菌酯的残留量。陈勇达[8]等研究了吡唑醚菌酯在葡萄中的残留及消解规律。方彦东[9]等测定了吡唑醚菌酯在枇杷中的残留。然而,对于吡唑醚菌酯在无花果中的残留、消解行为尚未见报道。本文研究并建立了高效液相色谱串联质谱法测定无花果中吡唑醚菌酯的残留分析方法,并通过田间残留试验得到了吡唑醚菌酯在无花果中的残留消解行为,结合我国膳食情况评价吡唑醚菌酯对普通人群的膳食风险,以便为全面评估吡唑醚菌酯悬浮剂在无花果中使用的安全性提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂 Waters Xevo TQD超高效液相色谱串联质谱仪;CAP8201电子天平;3K15高速离心机;Multi-Tube Vortexer多管涡旋混合仪。

吡唑醚菌酯标准品(98.5%);甲醇(色谱纯 );乙腈(色谱纯);氯化钠(分析纯);甲酸铵(色谱纯);甲酸(色谱纯);PSA(Size 40-60μm,Agela Technologies);C18(Size 50μm 60Å,Agela Technologies)。

1.2 田间试验 根据《农药登记残留试验区域指南》[10]中无花果田间试验布局要求,选择山西、山东、江苏、湖南、云南、新疆6省进行田间试验,按照《农药残留试验准则》[11]设置试验小区,供试药剂为30%吡唑醚菌酯悬浮剂。

1.2.1 消解动态试验 试验小区6棵无花果树,无重复,采集3份样品。施药时期为无花果生长至一半大小时施药,施药剂量为有效成分500mg/kg,施药后2h、1、3、5、7、10、14、21、30、45d采样无花果样品,另设不施药对照。

1.2.2 最终残留试验 试验小区为2棵无花果树,重复3次,在收获期前50d左右施药。设2个施药剂量,低剂量为有效成分250mg/kg,高剂量为有效成分375mg/kg,兑水喷雾。各设3次施药和4次施药2个处理,施药间隔期7d,末次施药后间隔14、21、28d分别采集无花果样品。

1.2.3 样品采集 用随机的方法在试验小区内不同方向及上、中、下、里、外等不同部位采集12个以上(≥2kg)生长正常、无病害的无花果果实,除去果柄,切碎、混匀后采用四分法留样200g,粘好标签,贮存于-20℃冰柜中保存,待测。

1.3 分析方法

1.3.1 样品提取 称取无花果样品10.0g于50mL离心管中,加入5g氯化钠和20mL乙腈,2 500 r/min多管涡旋振荡仪振荡10min,8 000 r/min离心5min,待净化。

净化:吸取1.5mL上层清液于装有25mgPSA和25mgC18的2mL离心管中,涡旋3min,5 000r/min离心2min,取0.5mL上清液加0.5mL水定容,过0.22μm滤膜后,待测。

1.3.2 仪器条件

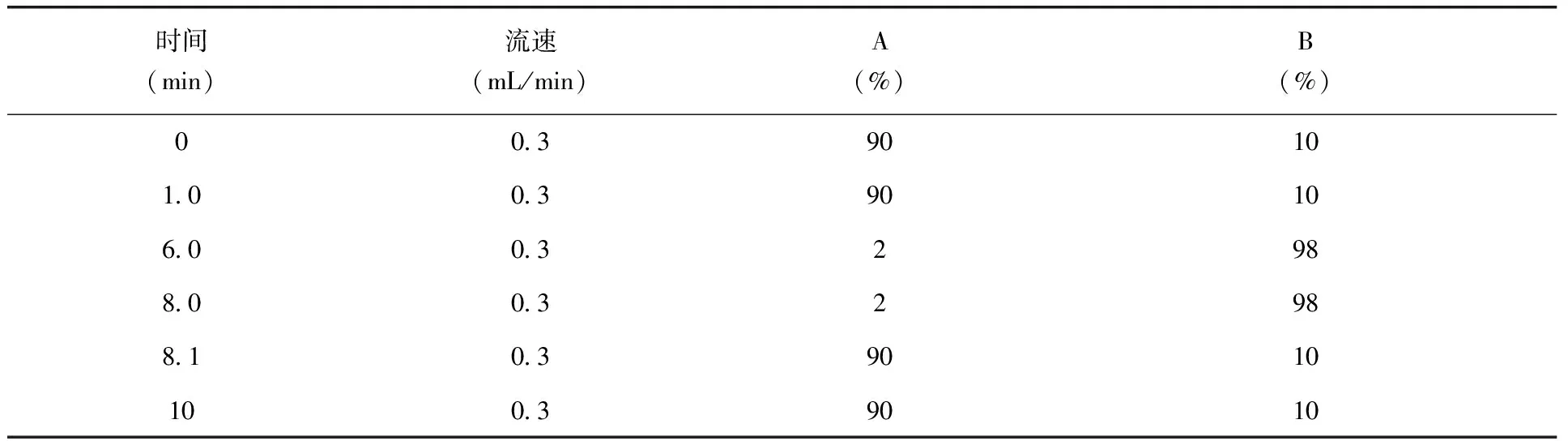

1.3.2.1 色谱条件 色谱柱:Waters ACQUITY UPLC BEH C18,(100mm×2.1mm,1.7μm);柱温:40℃;流速:0.3mL/ min;进样量:5μL;流动相A:2mmol/L甲酸铵水溶液(含0.1%甲酸);流动相B:2mmol/L甲酸铵甲醇溶液(含0.1%甲酸)。梯度洗脱条件(表1)。

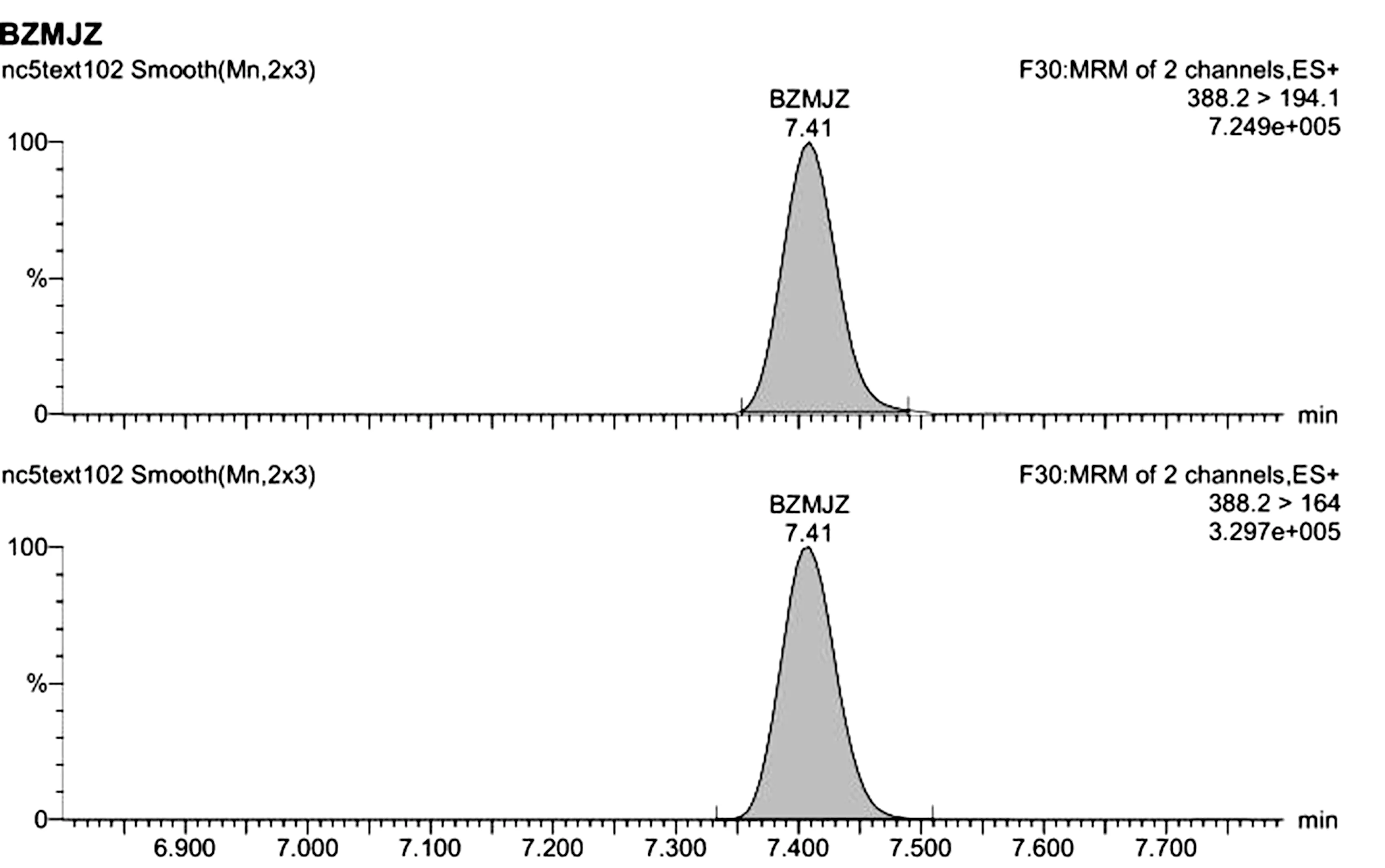

1.3.2.2 质谱条件 离子源:电喷雾离子源ESI;扫描方式:正离子扫描;毛细管电压:3.5KV;脱溶剂温度:300℃;脱溶剂气流速:800L/Hr;检测方式:多重反应监测(MRM);定量离子对:388.2>194.1;碰撞能量:15eV;定性离子对:388.2>164.0;碰撞能量:21eV;保留时间:约为7.41 min。

1.3.3 标准曲线绘制 由于无花果基质复杂,净化不完全会产生较强基质效应,影响定量结果,本文采用无花果空白基质配标消除基质效应。精确称取吡唑醚菌酯标准品 (精确至0.1mg),以乙腈溶解配成标准母液。用无花果的空白对照样品溶液逐级稀释,配制成0.005、0.01、0.025、0.05、0.1、0.2、0.5mg/L的标准工作液,在上述条件下进行测定。

表1 梯度洗脱条件

1.3.4 添加回收率测定 在空白无花果中添加3档浓度分别为0.020、0.10、2.0mg/kg的吡唑醚菌酯标准溶液,每档重复5次,用上述分析方法测定,计算添加回收率和相对标准偏差。

1.3.5 消解动态曲线 吡唑醚菌酯在无花果中的降解按一级反应动力学方程公式(1)进行计算,半衰期按照公式(2)进行计算。

Ct=C0e-Kt

(1)

DT50=ln2/K

(2)

式中:

Ct——时间t时的农药残留量,mg/kg;

C0——施药后的原始沉积量,mg/kg;

K——消解系数;

t——施药后时间,d;

DT50——半衰期,d ,即农药残留量消解50%的时间。

1.3.6 膳食摄入风险评估 膳食摄入风险评估包括长期和短期膳食摄入评估,是在毒理学和残留化学评估的基础上,结合我国居民膳食消费结构,估算农药的膳食摄入量,本文仅对吡唑醚菌酯进行长期膳食摄入评估。长期膳食摄入评估是依据国家卫生行政部门发布的中国居民营养与健康状况监测调查,或相关参考资料的数据,结合残留化学评估推荐的规范残留试验中值(STMR),计算国家估算每日摄入量(NEDI)。计算结果由公式(3)(4)得出:

NEDI=∑[STMRi(STMR-Pi)× Fi)]

(3)

RQ(%)=NEDIADI×bw×100

(4)

式中:

STMRi——农药在某一食品中的规范残留试验中值,mg/kg;

STMR-Pi——用加工因子校正的规范残留试验中值,mg/kg;

Fi——一般人群某一食品的消费量,kg/d;

ADI——每日允许摄入量,mg/kg bw;

bw——人群人均体重,kg,我国人均体重一般按63kg计;

RQ为风险商指数,当RQ<100%,表明膳食风险处于可接受范围,反之则表示风险不可接受,且数值越大风险越高[12]。

注:计算NEDI时,如果没有合适的STMR或STMR-P,使用相应的MRL值,故风险可能为高估,即介于全中值或全MRL值评估结果之间。

2 结果与讨论

2.1 线性关系和定量限 线性范围和定量限在0.005~0.5mg/L范围内,吡唑醚菌酯响应值与进样质量浓度间呈良好的线性关系,线性方程为 Y=16 422 989.272 2X+56 852.649 7,R2= 0.999 3。通过最小添加水平得到吡唑醚菌酯在无花果中的定量限为0.02mg/kg。

图1 0.02mg/L吡唑醚菌酯标样离子色谱图

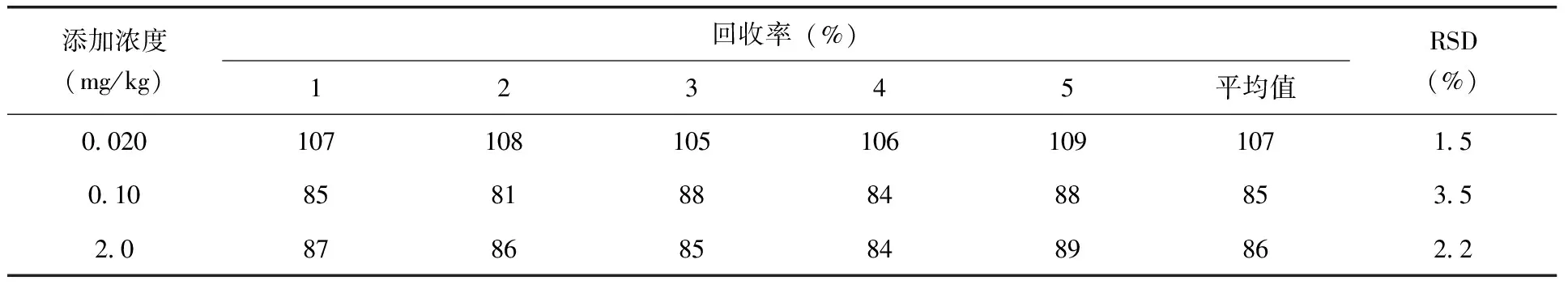

2.2 添加回收率和精密度 在无花果空白样品中分别添加3个不同浓度的吡唑醚菌酯标准品溶液。结果表明(表2):无花果中添加吡唑醚菌酯浓度在0.020~2.0mg/kg时,平均回收率85%~107%,相对标准偏差1.5%~3.5%,符合农药残留分析标准要求。

表2 无花果中吡唑醚菌酯添加回收率及相对标准偏差

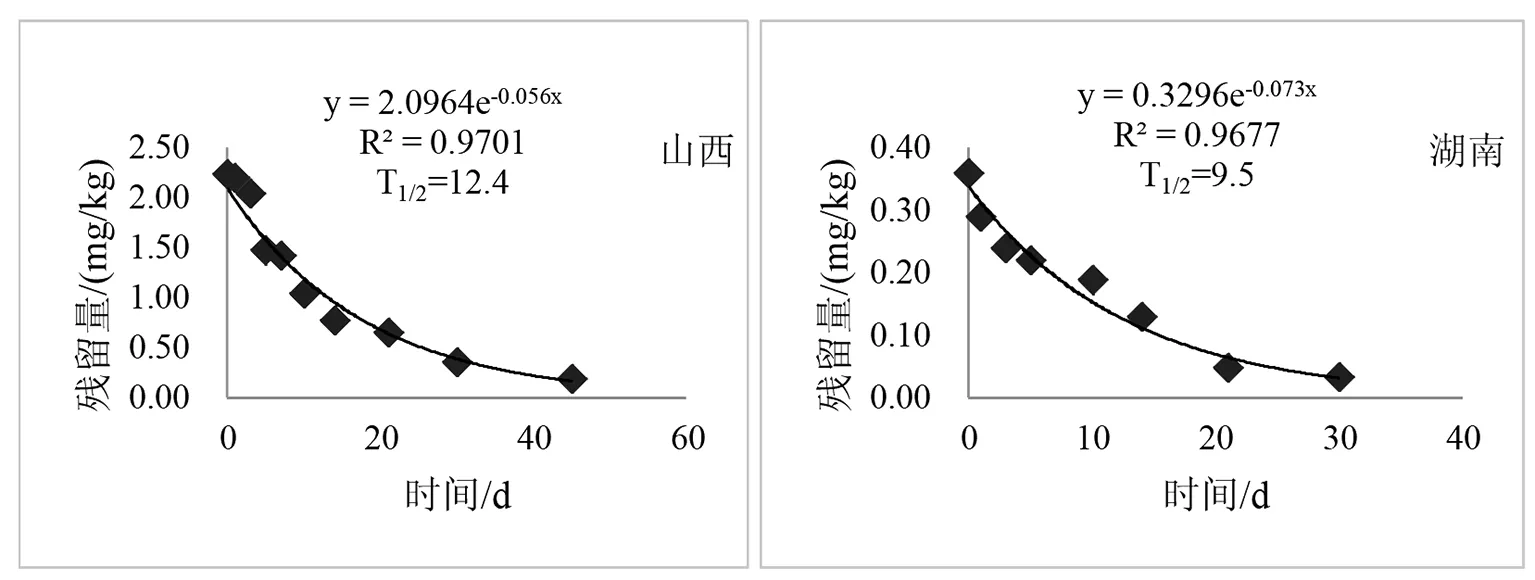

2.3 残留消解试验结果 残留消解动态试验表明(图2):吡唑醚菌酯在无花果中消解较慢,开始采集后10d消解率为50%左右,30d消解率超过80%。消解半衰期在9.5~12.4d之间,平均为11.0d。整个试验过程中,吡唑醚菌酯在无花果中的残留浓度呈递减趋势。

图2 吡唑醚菌酯在无花果上的残留消解曲线

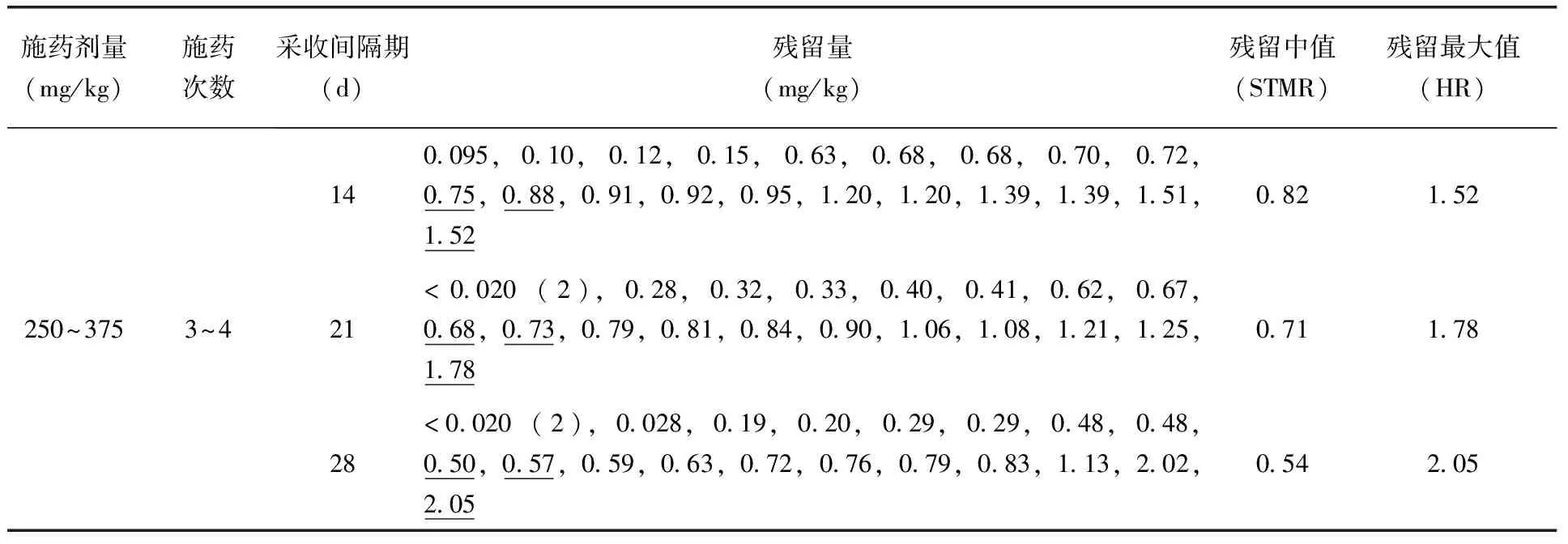

2.4 最终残留试验结果 30%吡唑醚菌酯悬浮剂在无花果中的最终残留试验,以低剂量为有效成分250mg/kg,高剂量为有效成分375mg/kg,施药3次和4次,施药间隔7d,采收间隔期为14、21和28d,吡唑醚菌酯在无花果中的残留中值分别为0.82、0.71、0.54mg/kg,残留最大值为1.52、1.78、2.05mg/kg。具体结果(表3)。

2.5 膳食暴露风险评估 目前吡唑醚菌酯在我国登记作物有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、花生、大蒜、白菜、大白菜、番茄、辣椒、黄瓜、姜、马铃薯、山药、柑橘、苹果、梨、桃、枣、葡萄、草莓、荔枝、芒果、香蕉、西瓜、甜瓜、茶叶。根据吡唑醚菌酯在我国登记批准的GAP数据和依据《农药残留试验准则》在无花果上取得的残留试验数据,遵循风险最大化原则,距离末次施药14d的吡唑醚菌酯在无花果中的残留中值0.82mg/kg,结合我国农药登记情况和我国居民的人均膳食结构,普通人群吡唑醚菌酯的长期国家估算每日摄入量是1.22mg,风险商指数为64.6%,不会对一般人群健康产生不可接受的风险。

3 结论

本研究建立了LC-MS-MS测定无花果中吡唑醚菌酯残留的分析方法,结果表明在添加水平为0.020~2.0mg/kg范围内,吡唑醚菌酯在无花果中的平均回收率和相对标准偏差均满足农药残留分析要求,方法的定量限为0.02mg/kg。

吡唑醚菌酯在无花果中的残留消解动态符合一级动力学方程,在山西和湖南的半衰期分别为12.4和9.5d。最终残留试验及长期膳食风险评估结果表明,30%吡唑醚菌酯悬浮剂防治无花果炭疽病,按照有效成分250mg/kg植株喷雾,最多施药3次,施药间隔7d,安全间隔期为14d,对一般人群健康不会产生不可接受的风险。

表3 无花果最终残留数据汇总表