语序对彝语纳苏话与汉语被动句结构的影响

2022-08-16陈秭妙

陈秭妙

(云南民族大学民族文化学院,云南昆明 650500)

世界语言普遍都有相对独立于主动态的被动表达法,在跨语言的被动表达比较中句法结构是重要的参考项。汉藏语中的被动句是一种独立句型,多数分析性较强的语言使用虚词和语序表达被动,但各语言句中被动标记词的来源和功能是受语序的影响[1]。

本文选择的彝语方言为彝语纳苏话,属东部方言滇东北次方言禄武土话。纳苏话的被动句由结构助词在施事后作为标记词,且句中受事与施事无格标记。与纳苏话进行对比的是现代汉语与古代汉语,古代汉语部分涉及标记词“被”的来源和语序对被动句演化的影响。文中纳苏话语料来自禄劝撒营盘镇和皎平度镇的两位发音人,发音人都为彝语纳苏话的母语人。日常生活中,两个调查点的彝语母语人都使用ja33作为标记被动的结构助词。

一 被动句与被动标记词

被动句可以按有无标记词区分为有标记的被动句和无标记的被动句。在有标记的被动句中,标记词是对比的重要参项。现代汉语最典型的表被动的标记词“被”由古汉语中动词“被”虚化而来。《汉魏被动构式演变的动因》提出,“被”在战国末期发展出被动用法,由“遭受”义动词而来的,结构为“被+VP”,功能为改变动词矢量方向[2]。“被”后引入施事且显性表现在句中的时期为汉末,这一时期“介宾短语-V”与“V-介宾短语”由并存向“介宾短语-V”占优势演化。在唐至明代时期,受事的位置有时也可以出现在VP之后,如:战不数合,被管亥一刀斩宗宝于马下(罗贯中:《三国演义》第十一回)[3]。这一时期的“被”字句的结构可以记为:(S)+被+O(施事)+VP,“被”与施事做动词的状语。现代汉语中的“被”在句中体现出的诸多语法功能都更偏向介词,而现代汉语中其他标记词,如“由、给、让”等均为介词;“获”与“遭”为动词。根据语言的类推作用,“被”的语法化过程从侧面反映了动词变为标记词的语法化进程:动词或完全虚化成为介词,或成为具有介词性质的动词。

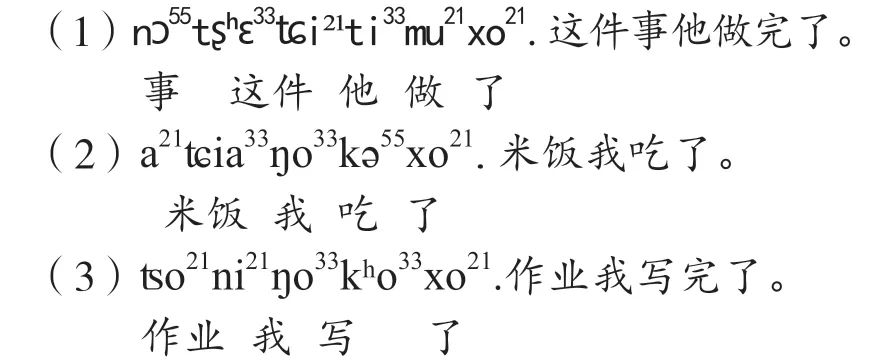

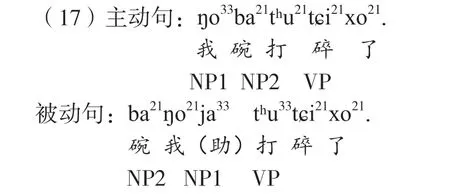

现代汉语中表被动的介词与“(介·宾)+动”的局部语序直接相关,但彝语不存在这样的条件。标记词在纳苏话中也为虚词,出现在施事之后,戴庆厦、胡素华等学者称为结构助词。但因彝语缺乏如汉语一般的文献资料,其具体来源很难论证。结构助词与介词不同,介词后一定有宾语构成介宾短语,与句中其他部分结合十分紧密;助词与句中其他部分结合较为松散,但并非不可省略,只要受事与施事不会产生歧义。此种情况出现频率较低。如:

纳苏话的结构助词在句中是对施事进行标记,使施事与受事产生对立,改变动词指向。如:

戴庆厦认为SVO型句式中的VO是介宾结构产生的基础,彝语不具备[4]。此外,在目前彝语纳苏话中发现的结构助词:(本文发音人使用)具有相同的元音和声调,声母十分接近。

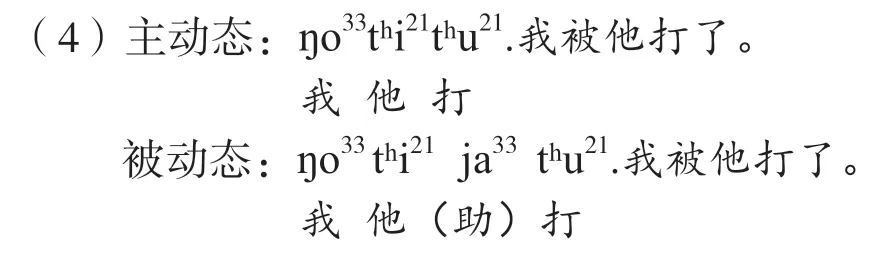

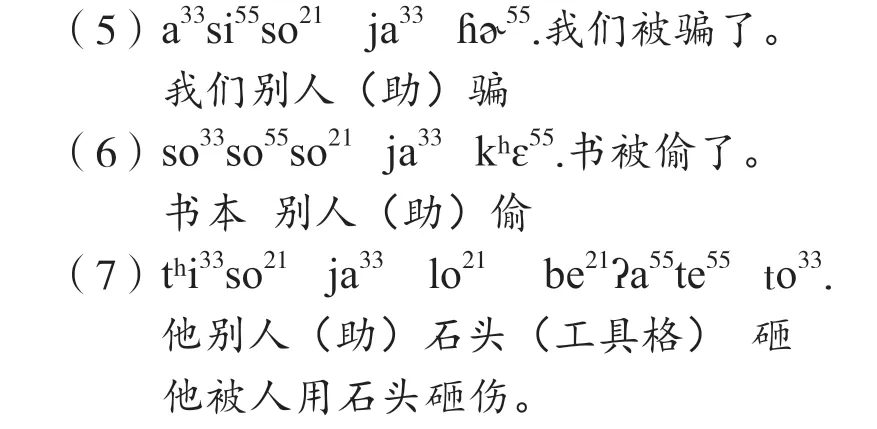

词性的差导致标记词具有不同的语法功能。上古汉语中的“被”与动词发生直接联系,带有一定的介词特性,后面的动词因前一个动词“被”改变词性,形成表被动义的动宾短语表原动词的非自主性,如“信而见疑,忠而被谤”[7]。到中古时期,“被”作为介词将施事引入谓语动词之前,使“施事—动作”发生联系。这一阶段的施事、受事在句中可以为隐性,受事位置比较自由,可以出现在主语位置,也可在谓语后充当宾语。近代、现代汉语中的受事只出现在主语位置。同时,现代汉语“被XX”的结构出现,说明“被”作为表被动的介词词性更加虚化,成为词的类前缀,改变动词的自主性,表达非自愿、无奈的意义,是“被”语法化的进一步延伸。彝语纳苏话的结构助词与动词无关,结构助词的指向主要是对施事的,并且当施事无定或指代模糊,必须通过(别人)补全[6]。如:

施事为非零位的特性是由纳苏话的语序导致,语序通过影响标记词的词性使不同标记词带有不同语法功能,标记词的功能进一步影响其他实词是否必现,造成句法结构上的差异。汉语的被动句主要依靠“被”表达被动义,而纳苏话则通过施事与受事的位置表示。

二 语序对有标记被动句结构的影响

从汉语的语序演化看,无论是古汉语还是现代汉语的基本语序都是SVO型。上古至中古汉语中,“被”字句结构基本为“被+VP”,如:“南城陷,被围二旬不下”(李百药,《北齐书·傅伏传》)④,“被”还处在从动词到介词的虚化过程中,主要承担动词功能,兼有介词功能。近代至现代汉语有标记的被动句中,比较典型的结构是“NP1+被(叫、让、给...)+NP2+VP”。

(8)逢禄马被冲破,公亡外郡。④(

(9)被主帅将小人打了三十背花。④

例8的情况在现代汉语中也保留了下来,例9在现代汉语中消失。现代汉语的受事位置比较固定:要么隐现在主语位置,由上下文或交谈双方的已知信息补充;要么存在两个受事,一个为隐性位于主语位置,另一个为受事的复现,出现在补语中。

(10)小李让蜜蜂蛰了一下手指。

例10中,“小李”为与事,受事“手指”出现在谓语补语之中,整句话的受事位置看上去似乎并不固定,并和与事主语有复指关系。如果将这句中的主语补全,就可以变换为“小李的手指让蜜蜂蛰了一下”,变换过程如下:

S:小李让蜜蜂蛰了一下手指。

S1:*小李的手指让蜜蜂蛰了一下手指。

S2:小李的手指让蜜蜂蛰了一下。

同原句相比,变换句中“小李”变成原受事主语的修饰部分,中心语为“手指”。在S1中,“手指”出现了两次,按照汉语重复词出现在句中应删去一个的原则,得到S2。

彝语纳苏话基本语序为SOV型语序,相对分析性更强的汉语来说,纳苏话有标记被动句的结构更固定,为“NP1+NP2+(结构助词)+VP”。句子站在受事的立场上,结构助词的功能为提示施事的位置,确定语义角色[5]。

通过上述三例受事、施事、结构助词的出现情况,分出三种类型:受事、施事、结构助词都出现;受事不出现,施事和结构助词出现;受事、施事可以区分,结构助词不出现。和汉语相比,纳苏话受事可以在有语境的情况下为隐性,但施事必须为显性,此时结构助词的省略情况通常与施事受事的生命度等级序列相关,同时也受其他语义条件制约,这一点和汉语无标记被动句比较类似。

三 语序对无标记被动句结构的影响

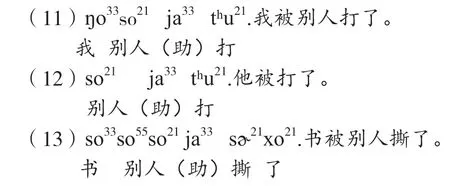

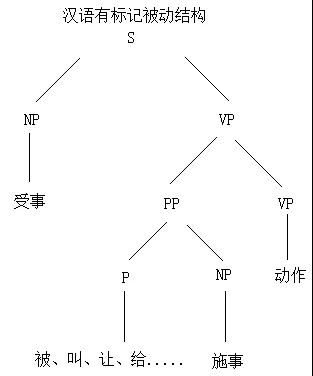

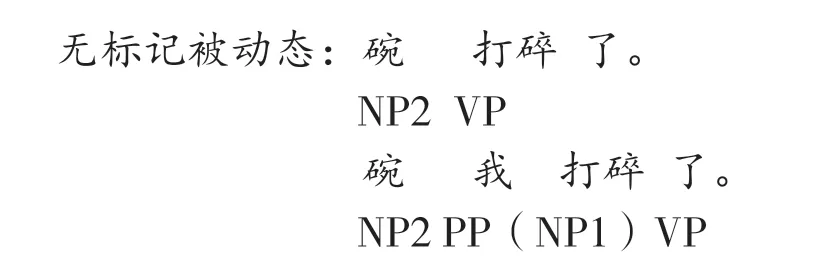

汉语与纳苏话无标记的被动句在概念上属于两种类型。汉语的无标记指可通过语义分析,省去介词而不改变受事由施事发出的动作持续某种状态或造成某种结果。汉语的施事和受事不处于同一个层级,“介词+施事”构成介宾短语做状语,整个短语结构和动词的相关联,施事是介宾结构中的宾语(见图1所示):

图1 汉语标记被动结构

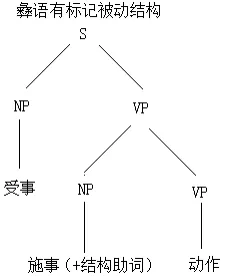

纳苏话省去的是作为施事受事区分标记的部分,施事、受事虽然不属于同一层级,但施事与动词处于同一层级(见图2所示):

图2 彝语标记被动结构

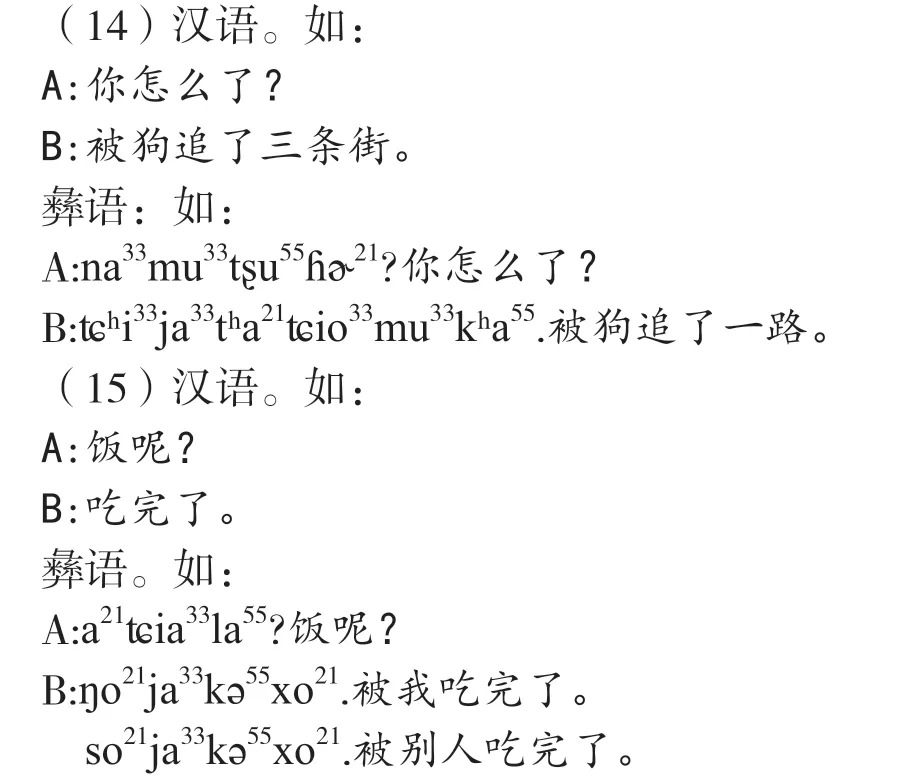

因此汉语、彝语纳苏话的无标记是层次问题,不是单纯的标记词省略现象。从结构上看,汉语的NP(受事)和VP中核心部分的动作是句法中的主体部分,汉语施事可以为隐性;纳苏话的NP(受事)、NP(施事)和动作为句法主体,施事必须出现。两种语言中,虽然受事为句子核心成分,如因语境和已知信息不做强调都可以省略,如:

例14是有标记被动句省略受事的情况,例15是无标记被动句省略受事的情况。纳苏话的被动句当受事省略时施事不可省略,而标记施事的结构助词也要跟随出现,否则句子语义发生改变。如果施事受事都不出现,句子就不成立。

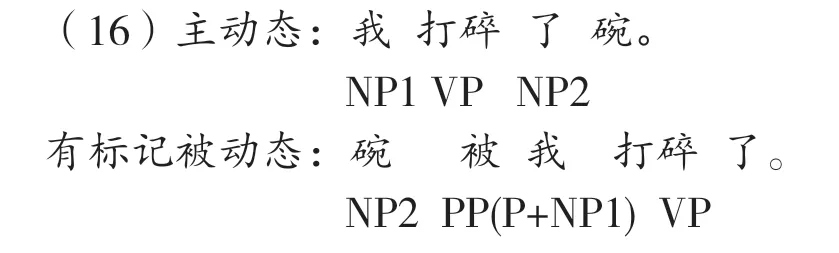

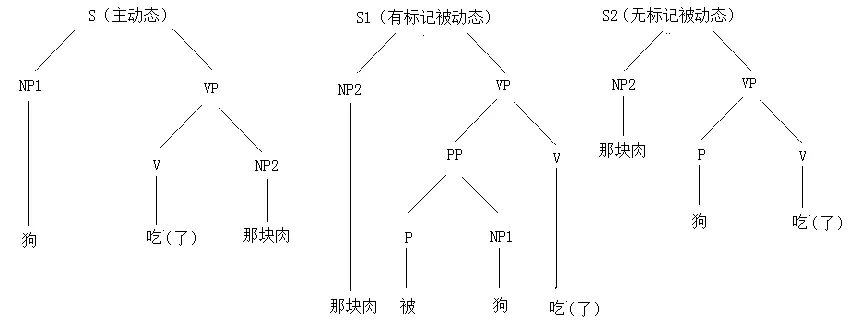

被动句在结构上的差异也导致主动态向被动态转化的差异。汉语的主动态语序为SVO型,基本句型为“NP1+VP+NP2”。主动态向被动态转化时,原受事宾语提升为主语,原施事主语降为介宾结构中的宾语,V指向句中受事主语,转化后为“NP2+PP+VP”,PP中包含“P+NP1”。在无标记的被动句中PP可省略,或只省略介词,无标记的转化是在有标记被动句的基础上形成的。

在上述例子中,主动句中做宾语位置的受事者“碗”(NP2)在有标记被动句中主语化,主动句中的原施事主语在被动句中始终为介宾结构中的宾语,在NP2和VP的下一层级,并和VP相连。在纳苏话的转化中结构看似不变,而内部的语义角色实际已发生转变。还以“我打碎了碗”为例:

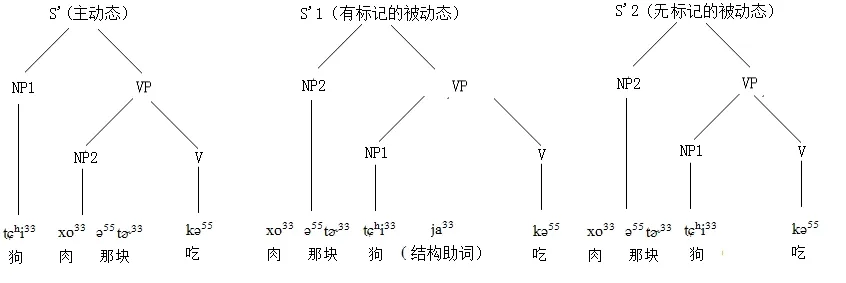

纳苏话的主动句语序为SOV型,原施事主语和后面的受事宾语在被动句中位置互换,结构助词在施事后标记施事,提示动作指向受事的位置已发生变化。两种语言都将主动句的受事宾语提升到主语位,汉语是将施事宾语降为介宾结构中的宾语,而纳苏话才是真正的施事、受事的位置互换。

根据与主动态相比较之下产生的无标记被动态施事与受事的位置关系,部分学者也把汉藏语受事、施事位置发生变化与倒置的语序称为OV(或OSV)。同基本语序相比,OV/OSV型可以区分主动态和被动态,句中的施受关系需借助认知、语境等背景信息以及补足语等形式消除歧义。OSV 结构被动句具有较强陈述性,OV 结构被动句性状描写性较强[8]。皮德敏、邓云华同样提到分析型语言中改变语序表被动的语法手段普遍存在[9]。汉语和纳苏话被动句的共性之一就是受事由宾语位置提升为主语,同基本句型相对的被动语序可以看做是OV型,而汉语的施事是否出现则和语义的是否强调有关。同样与主动态语序相比,彝语纳苏话的“OSV型”更明显,句中有无标记和施事受事生命度密切相关,但施事必须存在,因而使用so³³(别人)进行施事补位所体现出的语义上的[+陈述性]/[+性状]比汉语要弱。从句子表层上看,同基本语序相比产生的语序倒置在汉语与纳苏话中都是表达被动含义的语法手段,语序影响所产生的标记词词性、功能和被动句结构差异体现在句子的语法中,是由从词的层面渗透到结构层。

同时,语序差异也可以从结构渗透到句子的信息中。按照施事是否出现将被动句划分为施事禁现型、施事允现型、施事凸现型和施事必现型,后两类也称施事凸显型[8]。纳苏话与汉语都属于施事凸显型。以“那块肉狗吃了”为例,先看汉语的例子(见图3所示):

图3 彝语施事“OSV型”

S到S1中,NP2的位置由动词宾语提升为主语,NP1在介宾结构中作为介词的宾语,在动词“打碎”之前被介词引入,是动作的发出者。由S1到S2中,整个的介宾结构被删减。再看纳苏话的例子(见图4所示):

图4 彝语NP2

S’到S’1同样是NP2的位置由动词宾语提升为主语,但NP1做的是动词的宾语,位置在动词之前,为动作的发出者,但NP1做的施事宾语是句子主干成分。S’1到S’2句,句子整体结构并未如汉语句S1到S2那样发生短语结构的删减,由于NP1和NP2不会产生歧义才得到S’3。纳苏话被动句中由于只存在施事标记存在,当施事指向不明时必须进行补位,但现代汉语可以为零位。两种语言的施事凸显倾向并不相同,汉语的施事凸显是语义上的要求,而纳苏话是受句法结构的影响。

四 结语

本文通过对比汉语与彝语纳苏话被动句的标记词词性与功能、被动句的句法结构和语序对被动句的影响,得出以下几点:

从句中的成分来看,汉语与纳苏话的标记词是不同类别,其词性不同与两种语言的语序差异密切相关。在有标记的被动句中,汉语介词的功能是在将施事引入谓语动词之前形成“介宾短语+谓语”的形式。纳苏话的结构助词其到标记施事,区分施事、受事,不与动词发生联系,不表被动义。无标记被动句的施事受前后虚词影响,处于不同层级:汉语施事宾语是动词前介宾结构的宾语,纳苏话的施事宾语是动词的宾语,也造成了汉语的被动介词和施事可以省略,而纳苏话不能省略的现象。

纳苏话被动句形成不同类型的根本因素是语序的作用,不同的语序影响两种语言的标记词在语法化中形成不同类别与功能,进而影响被动句的结构。施事是否为非零位是标记词的功能发挥作用,也是施事所处结构层级的作用,但归根到底还是语序的作用。同时,主动句的语序发生倒置表被动义的语法手段在两种语言中都有使用,并且两种语言都在句中凸显施事,但汉语的凸显源自语义,纳苏话的施事必现来源于结构,说明汉语的分析度高于纳苏话。

注释:

①例句引自《语料库在线:古代汉语语料库》,网址:http://corpus.zhonghuayuwen.org.