工程堆积体坡面不同植被格局的控蚀效果研究

2022-08-16杨树云张铁钢孙贯芳李永红高照良娄永才齐星圆

杨树云,张铁钢,张 展,孙贯芳,李永红,,高照良,,娄永才,齐星圆,赵 莼,吴 彤

(1.西北农林科技大学水土保持研究所,陕西 杨凌 712100;2.国家管网西部管道公司,乌鲁木齐 830011;3.黄河水文水资源科学研究院,郑州 450004;4.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西 杨凌 712100;5.中兵勘察设计研究院有限公司,北京 100000)

工程堆积体是人类生产建设活动中形成的一种非永久性的特殊人工地貌,具有“平台—陡坡”的结构,其下垫面物质组成复杂、土壤抗冲性差,在平台汇集的径流条件下极易引起坡面冲刷侵蚀和加速工程地貌水土流失,甚至引发滑坡、泥石流等灾害,不仅影响自然生态环境,更对周边居民的生命安全造成威胁。生产建设项目诱发的水土流失成为如今水土保持治理难点,亟需通过科学方式进行解决。

植物措施在改善坡面立地条件、削弱径流、拦截泥沙等方面发挥重要的作用,它是防治水土流失最行之有效的方法。植被的空间配置格局通过影响坡面径流的汇集和挟沙能力,进而影响坡面土壤侵蚀。然而不同的植被格局其坡面土壤侵蚀具有较大差异,合理的植被配置可以有效地防蚀减沙,但不合理的植被格局可能加剧土壤侵蚀的发生。因此,如何科学合理地布设堆积体坡面植被,有效地控制水土流失是当前水土保持研究的重点。陈鹏等和任柯蒙等研究认为,植被分布在自然坡面下部时坡面土壤流失量最小;李强等研究发现,黄土区随机格局的植被配置水土保持效果较好;王恒星等研究提出,在黄土地区不同植被布设方式中,块状镶嵌格局的水土保持效益明显高于其他格局。由此可见,何种植被格局能够更好地防治水土流失目前没有统一定论。坡面径流是土壤侵蚀的主要动力,径流剪切力和径流功率通常被用来衡量产生侵蚀的临界水动力条件。关于植被对土壤侵蚀动力的调控,当前研究主要集中于植被盖度、植被密度、植被结构对流速、雷诺数、弗劳德数、阻力系数等水动力学参数的影响,而对于不同植被格局下径流剪切力、径流功率的响应仍有待进一步研究。另外,由于工程堆积体的陡坡土壤侵蚀机理也与一般天然缓坡的坡面具有很大不同,植被配置方式对陡坡工程堆积体边坡产流产沙的影响目前尚不清楚。

基于此,本文在野外采用放水冲刷试验,来探讨不同植被布设方式对工程堆积体陡坡坡面产流产沙的影响,从而更深入阐明高陡坡度下工程堆积体不同植被格局坡面水土流失过程和侵蚀机制,以便于科学合理地优化配置植物措施,为工程堆积体水土保持提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

1.2 试验设计与观测方法

本研究采用野外人工模拟径流的方法。试验的放水装置由蓄水池、水阀、溢流槽等组成,试验时为了出流稳定,利用恒压桶供水,并配合水阀率定流量,试验装置见图1。为模拟黄土高原雨强0.5,1.0,1.5 mm/min,冲刷流量设计为10,20,30 L/min,时长45 min。

注:1为蓄水池;2为水阀;3为恒压桶;4为溢流口;5为水表;6为溢流槽;7为观测断面;8为坡度;9为试验小区;10为集流装置。

试验小区由试验站周边生产建设项目工程开挖的黄土填充,覆土前清除杂物及大颗粒(>2 mm)砾石,覆土厚约50 cm,土壤颗粒机械组成为:黏粒(<0.002 mm)33.15%,粉粒(0.002~0.05 mm)60.07%,砂粒(0.05~2.0 mm)6.78%。并用铝塑板(埋深45 cm,高于坡面15 cm)拼接围成。平均土壤容重为1.25 g/cm,土壤含水率为26.25%。

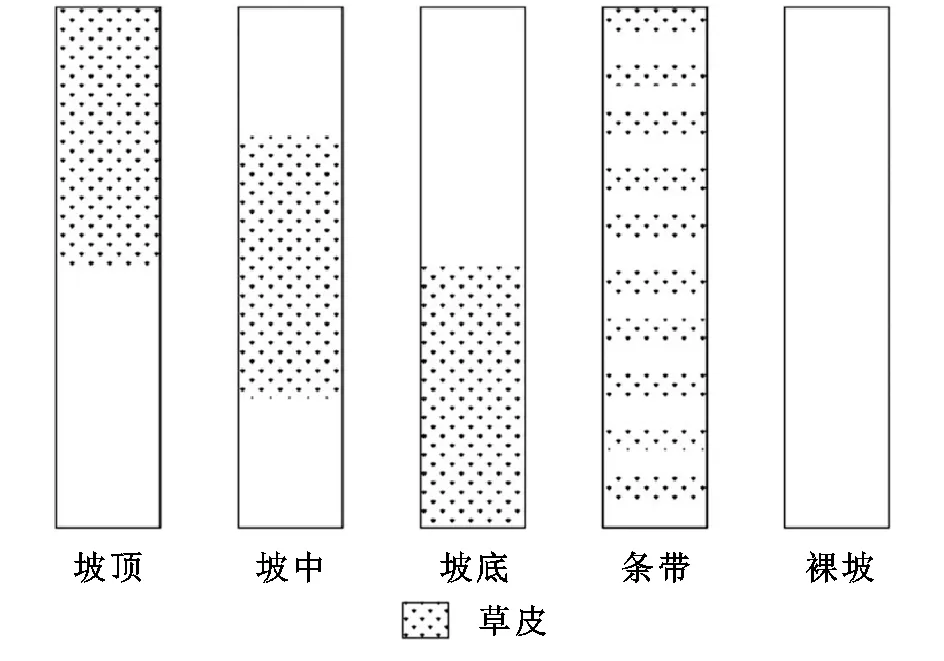

赵暄通过野外调查发现,工程堆积体坡度多集中在26°~35°。因此,试验小区坡度采用32°,同时坡面长、宽分别为20,1 m进行试验。焦菊英等、刘斌等研究表明,黄土高原地区植被有效盖度为50%。因此,本试验植被覆盖度设计为50%,植被面积为10 m。设计裸坡(未布设植被)、坡顶(植被块状分布在距坡顶0~10 m的范围内)、坡中(植被块状分布在距坡顶5~15 m的范围内)、坡底(植被块状分布在距坡底0~10 m的范围内)、条带(植被条带状均匀分布在整个坡面,共10个条带)5种植被配置格局,具体布设方式见图2和表1。试验准备期,在堆积体植被格局坡面铺设1 m×1 m人工草皮10个,定期浇水养护,控制株高10 cm,待草皮完全适应堆积体坡面时,开始试验。

图2 试验小区植被布设

表1 不同植被格局布设情况

本试验集中于2018年7—8月进行。试验重复2次,共30场。为控制试验小区初始试验条件,试验前1天采用工具平整压实坡面,均匀洒水至坡面即将产流,并用苫布苫盖起来。试验小区每隔2.5 m设有观测断面(8个),试验开始前,在坡顶、坡中、坡底采集土样,用于测土壤容重和含水率。为准确控制放水流量,试验前多次采用体积法率定,误差控制在5%以内,同时将水温计置于溢流槽测量水温。待小区下方集流槽出流后记录产流时间,然后重新开始计时,冲刷时长45 min。前6 min内每隔2 min测量1次流速、径流宽,同时用塑料瓶收集浑水泥样并计时,6 min后每隔3 min测量1次,共16次。采用钢尺人工测量径流宽,高锰酸钾示踪法测定流速,所测的流速乘以校正系数0.75,作为各观测断面的平均流速。试验结束后记录水温,对泥样进行称重、烘干等,并计算径流率、产沙率等指标。

1.3 数据分析方法

径流深()为观测时段内坡面平均径流深度(m)。

(1)

式中:为产流量(m);为断面流速(m/s);为径流宽(m);为接样时间(s)。

径流率()为单位时间内径流体积(L/min)。

(2)

式中:′为浑水质量(g);为泥样干重(g);为水的密度(kg/m);为接样时间(s)。

产沙率()为单位时间单位面积内泥沙输移质量(g/(m·s))。

(3)

式中:为泥样干重(g);为径流宽(m);为接样时间(s);为坡长(m)。

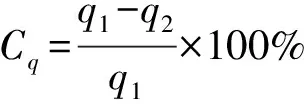

减流效益()、减沙效益()为布设有植被的坡面与对照裸坡的产流量、产沙量的比值。

(4)

(5)

式中:为对照裸坡产生径流量(L/m);为植被坡面产生径流量(L/m);为对照裸坡产沙量(g/m);为植被坡面产沙量(g/m)。

径流剪切力()反映径流对坡面土壤的分离能力(N/m)。

=

(6)

式中:为浑水密度(kg/m);为重力加速度(m/s);为水力半径(m);为水力能坡,用坡度正切值近似代替。

径流功率()表征单位面积水流所消耗的功率(N/(m·s))。

=

(7)

式中:为径流剪切力(N/m);为断面流速(m/s)。

应用Excel 2016进行基本指标统计分析,SPSS 24.0软件进行方差分析和回归分析等,并使用Origin 2016软件作图。

2 结果与分析

2.1 不同植被格局堆积体坡面产流产沙

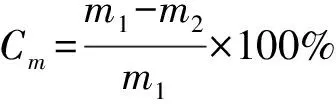

2.1.1 堆积体坡面径流率和产沙率 试验条件下,将不同格局的径流率和产沙率作差异性检验(表2),随时间的推移,径流率、产沙率的动态变化见图3。从表2和图3可知,径流率在不同格局之间差异普遍显著(<0.05),不同格局下堆积体坡面径流率随时间先波动上升、后趋于稳定。裸坡的径流率远大于布设有植被的坡面,而坡顶和条带远小于其他格局,从植被布设位置上看,径流率由坡底到坡顶逐渐减小。在3种放水流量下,坡顶、条带、坡中、坡底植被格局堆积体坡面相较于裸坡平均径流率分别降低61.17%,57.33%,41.62%,24.78%。流量为10 L/min时,裸坡和坡中格局与另外3种格局径流率差异显著(<0.05),坡顶格局径流率最小,仅为0.27 L/min,在产流后期变化较平稳。流量为20 L/min时,条带格局径流率稳定,总体处在0.87~1.30 L/min,与其他格局差异显著(<0.05)。流量为30 L/min时,径流率在不同格局之间均差异显著(<0.05),坡顶(2.13 L/min),条带(3.29 L/min)小于其他格局。

结合图3和表2可知,不同植被格局堆积体坡面的产沙率随产流时间的变化有所不同。总体来看,裸坡产沙率随时间的延长较另外4种植被格局变化更为剧烈,呈现“多峰多谷”的态势。在所有流量下裸坡产沙率显著高于其他格局堆积体坡面。在3种放水流量下,条带、坡顶、坡中、坡底植被格局堆积体坡面与裸坡相比,平均产沙率分别下降74.99%,61.10%,55.01%,46.43%。流量为10 L/min时,除裸坡和坡底格局外,其他格局的堆积体坡面产沙率波动较小。流量为20 L/min时,条带的产沙率变化最稳定,与其余格局差异显著(<0.05)。而裸坡变化剧烈,远高于其他格局坡面。流量为30 L/min时,5种格局坡面产沙率规律性差,条带和坡顶格局与其他格局的产沙率相比差异显著(<0.05)。

表2 不同植被格局下堆积体坡面径流率、产沙率

图3 不同植被格局下坡面径流率和产沙率

表3 不同植被格局下产沙率(y)与径流率(x)的关系

2.2 不同植被格局堆积体坡面减流减沙

为了分析堆积体坡面不同植被格局下的减流效益与减沙效益,选取产流时间、流速、土壤流失量做对比分析,并根据径流量和产沙量,得出4种植被格局的减流效益、减沙效益(表4)。从表4可知,在放水4.88 min时,裸坡开始产流,而植被格局堆积体坡面产流时间在5.08~10.91 min,坡顶、坡中、坡底、条带格局下的产流时间分别是裸坡的1.83,1.21,1.04,2.34倍,表明植被能有效延缓产流。不同格局下坡面的平均流速表现为裸坡(0.62)>坡中(0.39)>坡底(0.34)>坡顶(0.30)>条带(0.27),植被格局堆积体坡面的流速均小于裸坡。4种植被格局下的土壤流失量相较于裸坡,减小幅度分别为71.69%(条带),56.10%(坡顶),50.91%(坡中),38.18%(坡底)。黄土堆积体坡面减流、减沙效益表现为条带(65.97%,71.44%)减流减沙效果最好,坡顶(60.52%,57.22%)次之,随后为坡中(44.45%,52.11%),坡底(29.86%,37.70%)。整体上看,不同格局黄土堆积体坡面减沙效益(37.70%~71.44%)优于减流效益(29.86%~65.97%)。由此可以得到,各配置植被坡面的格局中,条带和坡顶格局延缓产流时间,降低坡面流速,大幅度减少土壤流失量,蓄水减沙效果优于其他格局。

表4 不同植被格局下堆积体坡面的减流减沙效益

2.3 不同植被格局下侵蚀产沙与径流剪切力、径流功率的关系

将试验条件下不同格局的产沙率分别与径流剪切力、径流功率进行回归分析(表5)。由表5可知,产沙率与径流剪切力、径流功率在5种格局下均存在极显著线性关系(=0.29~0.83,<0.01),表明产沙率随着径流剪切力、径流功率的增大而增大。除坡中格局外,产沙率与径流功率的决定系数(=0.61~0.83)均高于径流剪切力(=0.29~0.76),用径流功率预测不同格局下工程堆积体坡面产沙率更为合理。裸坡格局下的产沙率对径流剪切力、径流功率的敏感度(拟合斜率)分别达到0.91,1.95,均高于4种植被格局(0.18~0.83,1.29~1.69),说明植被覆盖在一定程度上降低工程堆积体坡面的产沙率。

由表5可知,裸坡、坡顶、坡中、坡底、条带格局下坡面径流开始搬运泥沙颗粒的临界径流剪切力分别为-3.42,-14.61,1.46,-3.39,-0.91 N/m。临界径流功率分别为-0.24,-0.30,-0.67,0.19,-0.39 N/(m·s)。这表明植被覆盖影响土壤侵蚀,整体提高临界径流剪切力(坡顶格局除外),而对临界径流功率的影响有所不同,不同格局之间临界径流功率差异不大,除坡底格局为正值外,其余格局均为负值,坡顶、坡中、条带格局的临界径流功率略小于裸坡,三者坡面径流的剥蚀能力甚至超过裸坡。

表5 不同植被格局下产沙率与径流剪切力、径流功率的关系

3 讨 论

不同植被格局中,裸坡的径流率和产沙率波动均最大,而布设有植被的坡面波动小且更稳定。这是由于植被覆盖条件下裸露坡面和草皮交替分布,一方面植被物理拦截径流,增加水分入渗,也削弱径流侵蚀能力;另一方面,植被覆盖降低水文连通性,切断并缩短水沙的流动路径,极大地限制侵蚀沟的发育,进而减缓或抑制坡面水土流失。与裸坡相比较,布设有植被的堆积体坡面均具有较好的减流减沙效益,条带格局水土保持效果最好,坡底格局效果最差。而有学者研究发现,植被布设于中下部时水土保持效果更好,究其原因是本文研究对象为工程堆积体,其土体结构跟自然坡面不同,表现为土质松散、抗蚀性差。位于坡面中下部的植被很难拦截从上方来的大部分径流泥沙,所以坡中和坡底格局蓄水减沙效果不及其他格局。在堆积体坡面的不同坡位中,坡顶部土壤侵蚀最为严重,在坡的上部布设植被,拦截和分散径流,降低流速,可有效地拦截径流泥沙;而条带格局则均匀地配置植被,形成一道道拦截,极大地削弱了径流的挟沙能力。植被条带格局较集中分布的格局(坡顶、坡中、坡底)更利于减轻土壤侵蚀。

本试验条件下,不同格局堆积体坡面的产沙率与径流功率的线性相关性高于产沙率与径流剪切力,径流功率可以较好地预测工程堆积体坡面径流搬运泥沙的能力,这与聂慧莹等、丁文斌等对工程堆积体坡面侵蚀动力的研究结果一致。朱冰冰等也指出,草本植被覆盖对侵蚀动力有很大影响,径流侵蚀功率能更好地预测土壤侵蚀。本研究临界径流剪切力、临界径流功率有负值,实施植被措施的坡面与对照坡面差异不明显,这与肖培青等研究发现的草本和灌木覆盖明显提高了坡面的临界径流剪切力、临界径流功率不一致,这是由于其试验坡度为20°,相对本试验所设计的32°较缓,而且工程堆积体自身结构松散,试验坡度为陡坡,水力侵蚀的同时也伴随着自身重力侵蚀,加上产流后期坡面措施的作用减弱,“源-汇”转变机制使得植被覆盖的坡面侵蚀加剧。也有学者研究发现,实施工程措施的工程堆积体坡面,其临界径流剪切力、临界径流功率也有呈现负值的情况,说明坡面措施的控蚀效果具有时效性。

分析不同植被格局下工程堆积体坡面控蚀效果对坡面合理布设植被进行水土保持具有重要意义。但由于野外试验天气、时间、人力等各种条件的限制,试验在布设的植被上只采用了单一的草皮布设,且只研究了不同格局下的产流产沙过程及侵蚀动力调控,并未把植被格局的控蚀效果与其水文、泥沙连通性联系起来,并用连通性指数来定量描述不同植被格局对土壤侵蚀的影响。在今后的研究中,应考虑布设植被的多样化,可选择不同的草灌相结合,并与水文连通性和泥沙连通性联系起来,探讨其对工程堆积体坡面水土流失的影响。

4 结 论

(1)不同流量下,4种植被格局堆积体坡面的径流率和产沙率与裸坡差异显著(<0.05),平均径流率、产沙率较裸坡分别降低24.78%~61.17%,46.43%~74.99%,不同植被格局堆积体坡面径流率和产沙率表现为裸坡>坡底>坡中>坡顶>条带,且裸坡的径流率和产沙率变化最为剧烈,条带格局变化最平缓;不同格局的水沙关系为极显著线性相关(=0.57~0.80,<0.01),植被格局的水沙决定系数普遍小于裸坡。

(2)植被格局堆积体坡面具有较好的减流减沙效益,减流效益变化范围为29.86%~65.97%,减沙效益变化范围为37.70%~71.44%,减沙效益高于减流效益。条带和坡顶格局的减流减沙效益优于其他格局,条带格局减流、减沙效益分别达到65.97%,71.44%,坡顶格局分别为60.52%,57.22%,因此在进行堆积体坡面植被治理时可优先选择条带进行,其次也可选择将植被布设在坡顶位置以求得到最大效益。

(3)不同格局产沙率与径流剪切力呈极显著线性正相关(=0.29~0.76,<0.01),与径流功率也为极显著线性相关(=0.61~0.83,<0.01),径流功率与产沙率的相关性更高,径流功率能更好地预测不同格局下工程堆积体坡面土壤侵蚀。