中华优秀传统文化融入计算机通识教育课程的实践探索

2022-08-12张桂英

张桂英

(内蒙古艺术学院 内蒙古 呼和浩特 010010)

立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务,是高等教育的本质追求。包括计算机教育在内的通识教育课程,是高校培养高素质人才的基础。但是,自上世纪九十年代我国高等教育提出通识教育以来,通识教育的教学现状,不完全令人满意“……对通识教育效果的质疑却一直存在。”提高高校通识教育效果成为社会普遍关注的话题。

本文以内蒙古艺术学院计算机通识教育课程为例,从教学理念、课程设计、课程实施以及学生反馈等方面切入,具体阐述将中华优秀传统文化元素有机融入计算机教学的实践方式路径探索,以期为高校通识教育课程落实立德树人提供借鉴和参考。

一、计算机通识教育课程教学现状分析

内蒙古艺术学院计算机通识教育课程,包括公共必修课程,如《信息素养教育》,公共选修课程如《AI 平面设计》等,面向全校各专业本科一年级学生开设。综合近年来学情、课情分析,普遍存在如下几个问题。

首先,学生对课程的重视度不高。作为公共基础课的计算机通识教育课程,与全校各专业课程相比,学生的重视度不高、认同感不足。作为艺术类专业学生,专业特点鲜明,兴趣爱好迥异、性格鲜明张扬、形象思维突出,对偏重于数理逻辑思维的“理工科”计算机通识教育课程,接受存在抵触。一旦学生对这门课程及任课教师不接受,课堂教学很难开展、知识技能传授很难有效进行。

其次,学生计算机操作水平参差不齐。一些来自城市的学生,由于家庭环境、个人爱好等原因,接触计算机的机会较多。这类学生的计算机操作水平相对较高;一些学生在中学阶段,已经学习过有关计算机类课程,具备了一定的计算机操作能力;另有一些来自农村、牧区等偏远地区的学生,没有计算机课程学习基础,接触计算机、网络机会较少,计算机操作水平、计算机应用能力较低,有的学生甚至连如何开机、如何操作鼠标都不会;即使操作相对熟练的学生,计算机知识、操作技能等,也相对不足。

再次,由于计算机通识教育课程,主要是偏重于“理科”和“工科”的操作实践类课程,“重能力培养,轻文化教育”观念的普遍存在。教师在实践教学中,往往只注重学生的实践操作能力的教授、训练,而忽视计算机课程的人文教育、价值引领;忽视计算机课程教学对学生的世界观、人生观、价值观的培养。这样的教学理念,与落实“立德树人”教育根本任务的要求,存在不小差距。

面对学校计算机通识教育课程教育现状,如何让学生熟悉课程和教师,如何提高教学效果,成为教育教学研究、改革的重点。在计算机通识教育课程中注重汲取中华优秀传统文化中的精神养分,是提高通识教育效果最基础、最有效的途径。

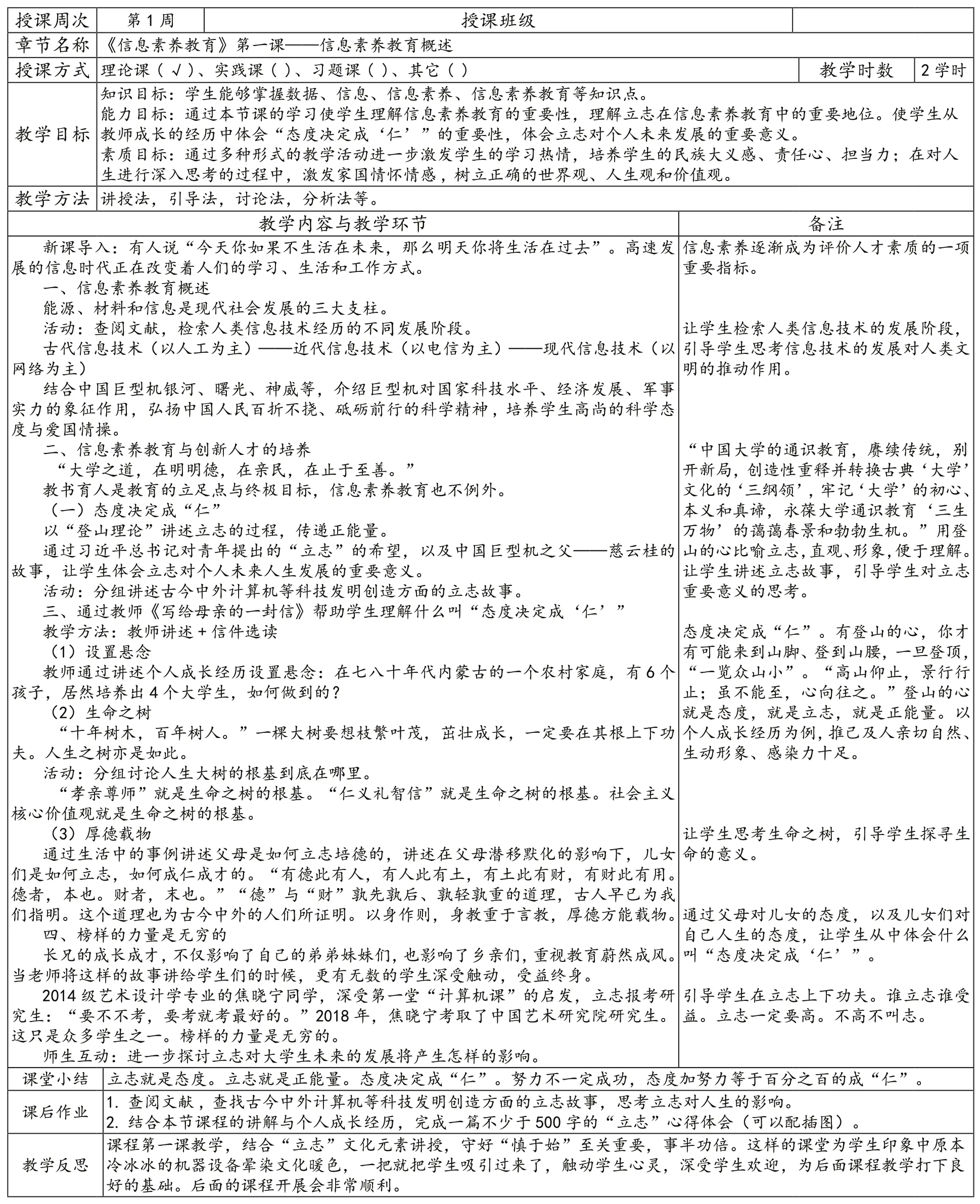

二、“立志”教育融入计算机通识教育课程的实践探索

“千里之行,始于足下。”“立”足自己、“立”于当下,方可“志”在千里。因此,从中华优秀传统文化角度讲,“立志”是基础。课堂教学融入厚重的中华传统文化精神、家国情怀,有助于“近取诸身”激发学生的情感,有助于培养新时代大学生的民族大义感、责任心、担当力。内蒙古艺术学院计算机通识教育课程《信息素养教育》第一课——“信息素养教育概述”教学设计从“立志”开始,具体展示课程教学融入基于“立志”教育等人文精神元素的实践探索。这样的教学实践需要审慎思考,精心设计。为了让学生更好地理解,有的教师以个人成长经历切入,通过《写给母亲的一封信》引入“立志”,推己及人亲切自然、生动形象、感染力十足。具体教学设计,见表1。

表1 《信息素养教育》第一课——融入“立志”教育的信息素养教育概述课教学案例

“立志”教育有机融入课堂教学,为学生印象中原本冷冰冰的机器设备晕染文化暖色,有利于激发学生学习热情,让学生找到学习的乐趣,好学乐学;有助于培养新时代大学生的民族大义感、责任心、担当力。这样的课堂教学得到学生认可,触动学生心灵,学生受益无穷。

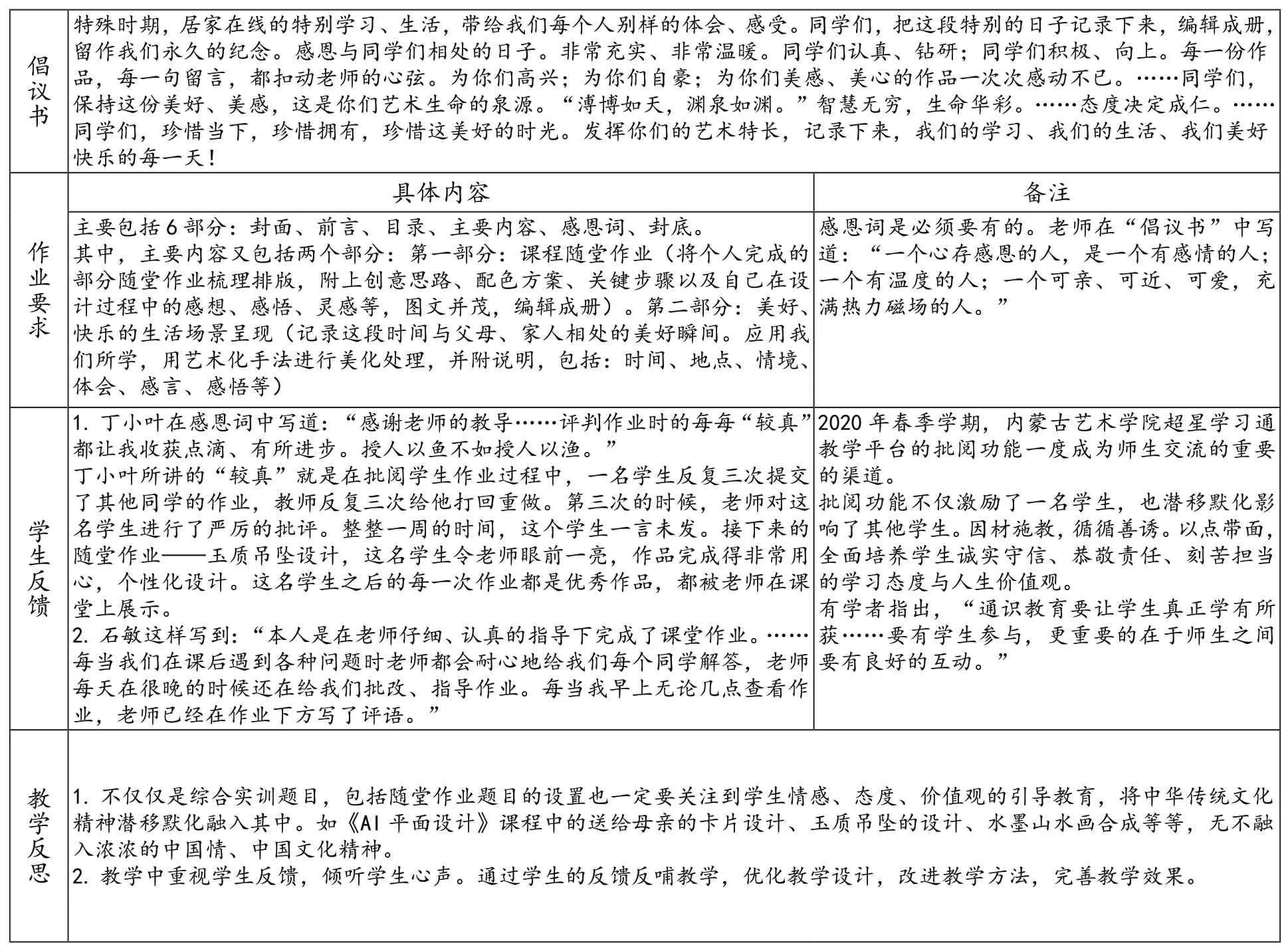

三、“诚信”教育融入计算机通识教育课程的实践探索

诚信是指为人处事诚实守信,属于道德范畴。自古以来,诚信问题广受关注。中国传统典籍《孟子》云“是故诚者,天之道也;思诚者,人之道也。至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”(认为“诚信”不但是天道本体的最高范畴,也是做人的规律和诀窍。

诚信作为一种基本品质,是处己立身、成就事业的基石,是公民的第二“身份证”。内蒙古艺术学院计算机通识教育课程,立足“立德树人”设计题目,将“诚信”这一中华传统文化的元素,融入课程教学,积极探索筑基学生诚信品格和价值引领。下面以《AI 平面设计》《电子艺术编辑》《设计软件PS》三门课程的期末综合实训作业——“书籍排版设计”教学设计为例,从课程实施、学生反馈等角度,具体阐释计算机通识教育课程融入“诚信”等中华传统文化元素的教学实践探索,见表2。

表2 “书籍排版设计——快乐学习 快乐生活”作业设计与学生反馈

因材施教,个别辅导,对于计算机教学尤其重要。计算机教学中,教学效果的达成与教师个别辅导的及时跟进、用心层度密切相关。因材施教可以关注到每一个学生的不同需求,帮助学生及时扫除学习中的“拦路虎”,增强学习的自信心,有效地解决学生“计算机操作水平参差不齐,课程重视度不高”的问题,有助于培养学生好学乐学、持续奔跑的学习精神。孔子所谓“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”即是此指。另外,因材施教还可以拉近师生距离,增进师生感情,对于全面培养学生“诚信”的学习态度非常有效。

“诚信”等文化元素有机地融入教学实施过程中,可以对学生产生潜移默化的影响。有助于同学之间相互启发、彼此信任,增进同学友谊、增进同学之间的价值认同与凝聚力,共同感受做人的价值与尊严,体验生活的美好与人生的幸福,激发生命正能量与创造力。在教学中重视学生反馈,倾听学生心声。通过学生的反馈反哺教学,优化教学设计,改进教学方法,完善教学效果。

四、将“爱”的教育融入计算机通识课程教育的实践探索

爱是一种态度,更是一种能力,也必将成为一种习惯。将根植于人内心世界的“爱之态度”转化为“爱的能力”,进而培养使之成为习惯,这就是“爱的艺术”。内蒙古艺术学院计算机通识教育课程《AI 平面设计》,从教学设计开始就将爱国教育主题巧妙贯穿课堂教学始终。

“爱国是人世间最深层、最持久的情感,是一个人立德之源、立功之本。”《AI 平面设计》课程遵循由简到繁,启发诱导的教学规律,由一颗“五角星”的绘制开始,消除学生的顾虑,培养学生的学习兴趣。兴趣是最好的老师。由一颗五角星的成功完成,到一面五星红旗的完美绘制,让学生在收获完成作品成就感的同时,体味五星红旗之于近现代中华民族的非凡意义,进而感悟中国精神生命正能量,激发无穷的学习动力与爱国热情,民族自豪感、责任心、自信心油然而生。

类似的作业题目设计比比皆是,如送给母亲的卡片设计、玉质吊坠的设计、水墨山水画合成等等,无不融入浓浓中国文化精神。以实践作业方式潜移默化培养学生中华优秀传统文化之爱国心、中国情,这样的教学设计在学生情感、态度、价值观引导教育的同时,中华传统文化精神自然融入,效果显著。学生对教师这样的教学方式非常认同。文化艺术管理专业学生韩昕玉反馈:“刚开始上这个课时,对电脑一窍不通的我觉得是一种莫大的煎熬。从刚开始上课时的忐忑不安,到做出第一个作品五星红旗,这是自己第一次亲手绘制出国旗,我开心雀跃、非常自豪。”

此外,“仁爱”“友善”“敬业”等众多文化元素在内蒙古艺术学院计算机课堂教学中有机融入、随机嵌入、自然渗入,随处闪现、润物无声。限于篇幅的原因,这里不再赘述。

结 语

内蒙古艺术学院《信息素养教育》《AI 平面设计》等计算机通识教育课程教学,紧紧围绕“培养什么人”这个教育的首要问题,立足课堂教育教学实践,从教学理念、课程设计、课程实施以及学生反馈等角度切入,积极探索“立志”“诚信”“爱国”等众多文化元素自然融入课程教学,形式多样、路径有效、效果明显。

中华优秀传统文化精神有机融入计算机通识教育课程,有助于培养新时代大学生的民族大义感、责任心、担当力,激发学生学习热情,让学生找到学习的乐趣,好学乐学;有助于加重教师在学生心中的分量,改善师生双边关系,也会给教师带来更多的获得感。为广大一线教师,尤其广大通识课程教育教师,找到课堂自信,热爱教育事业,全心全意为教育事业作贡献。

中华优秀传统文化融入计算机通识教育课程的实践探索,有助于充分发挥计算机通识教育的人文价值导向功能,落实“立德树人”教育根本任务;有助于融通“文科”“理科”“艺术类”教育实际,与其他所有课程一起构建起立体多元的课程教育架构;有助于达成高校所有课程显隐结合、同向同行、协同育人的教育理念落地、人才培养模式创新。

中华优秀传统文化融入计算机通识教育课程的实践探索仅仅是范例之一。其他任何课程都可以借鉴这一模式,立足各自课程教育教学实际,深化课程教育教学改革,积极探索适合各自课程本身的中华优秀传统文化元素融入模式,用中华优秀传统文化晕染课程中华文化底色、锻造学生中华文化品格,培根铸魂、启智润心。