浅埋近距离煤层覆岩裂隙发育高度研究

2022-08-10赵飞

赵 飞

(库车县科兴煤炭实业有限责任公司,新疆 库车 842000)

采动引起的覆岩破坏是造成顶板水害的主要因素之一[1-2]。确定裂隙高度、揭示覆岩破断规律是近距离煤层保水开采成功的关键[3-4]。榆树泉煤矿近距离煤层埋藏浅、基岩薄,煤层上方存在弱胶结岩层,与中东部地区有着较大的区别。分析该地质条件下近距离煤层覆岩的破坏规律,探究重复采动下顶板裂隙带的发育高度,对西部煤矿保水开采有重要的借鉴意义。

1 工程概况

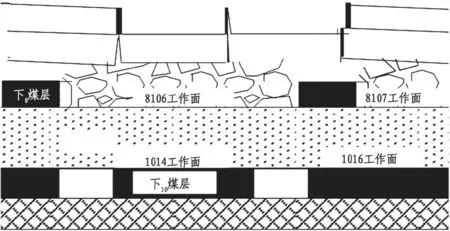

榆树泉煤矿井田内具有开采价值的煤层有5 层,其中下8、下10 煤层回采价值最高,为正在开采的主采煤层。下8 煤层平均可采厚度1.69 m,下10 煤层平均可采厚度3.41 m,两煤平均层间距8.61 m,属近距离煤层。煤层上方存在弱胶结岩层,介于直接顶与基本顶之间。两层煤下行开采造成围岩重复采动,覆岩裂隙二次发育。近距离煤层工作面分布图如图1。

图1 近距离煤层工作面分布图

2 浅埋近距离煤层覆岩裂隙理论高度

下8与下10煤层综合开采厚度计算公式如下:

式中:∑M为综合采厚,M上为下10 煤厚,M下为下8煤厚,h为两层煤间隔岩层厚度,y为下10煤垮落带与采厚的比值。下8 与下10 煤层的综合采厚为3.94 m。

煤层开采后覆岩破坏,自下而上形成垮落带、裂隙带与弯曲下沉带,垮落带与裂隙带合称导水裂隙带,一般用它代指覆岩裂隙发育[5]。《三下采煤规程》中预测覆岩裂隙发育高度的经验公式(2)与公式(3)如下[6]:

下8煤层回采时,公式(2)所得覆岩裂隙发育高度为50.8 m,公式(3)所得覆岩裂隙发育高度为39 m,故近距离煤层上层煤回采时44.9 m。公式(2)所得H为67.5 m,公式(3)H为69.5 m,故近距离煤层覆岩裂隙发育高度理论值约为68.5 m。

3 浅埋近距离煤层覆岩裂隙发育数值模拟

3.1 近距离煤层开采模型建立

依据下8 与下10 煤层实际地质和开采条件,利用数值模拟软件建立模型。模型大小为500 m(长)×200 m(高),下8 与下10 煤层各留设两个工作面,工作面间煤柱设为30 m。模型选用摩尔—库仑模型,上边界为应力边界,模拟模型上部载荷,其余边界为位移边界。限制模型移动;模拟回采方式为采全高,垮落法管理顶板。观察上层煤开采后覆岩破断规律以及下层煤开采后近距离煤层群塑性区发育规律。建模岩体力学参数见表1。

表1 岩层物理力学参数

3.2 浅埋近距离煤层群开采覆岩裂隙发育高度

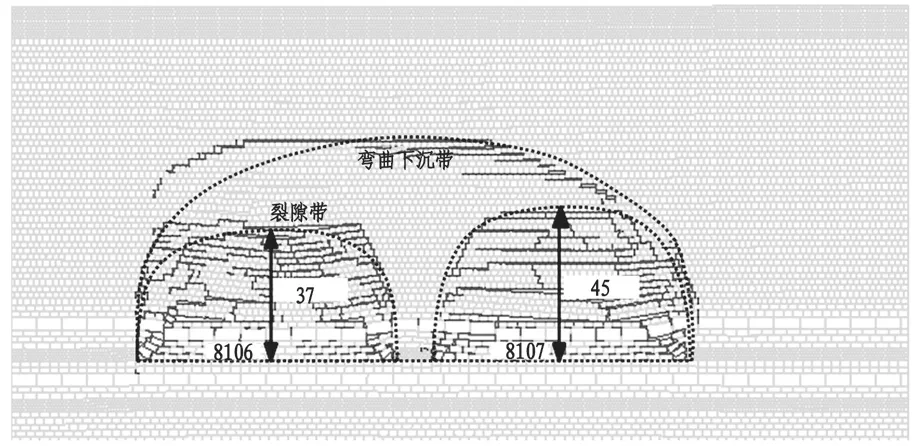

随着下8 煤层(上层煤)两工作面回采工作的结束,上覆岩层在开采扰动的作用下产生了“三带”结构,处于垮落带与裂隙带的岩层遭到破坏[6]。由图2 可知,上层煤两工作面距离较近,工作面互相干扰,两工作面上方出现拱形的弯曲下沉带。此时覆岩破坏高度不大,两工作面高度分别为37 m、45 m。下8 煤层回采覆岩裂隙高度与理论值接近。

图2 下8 煤层回采覆岩裂隙高度(m)

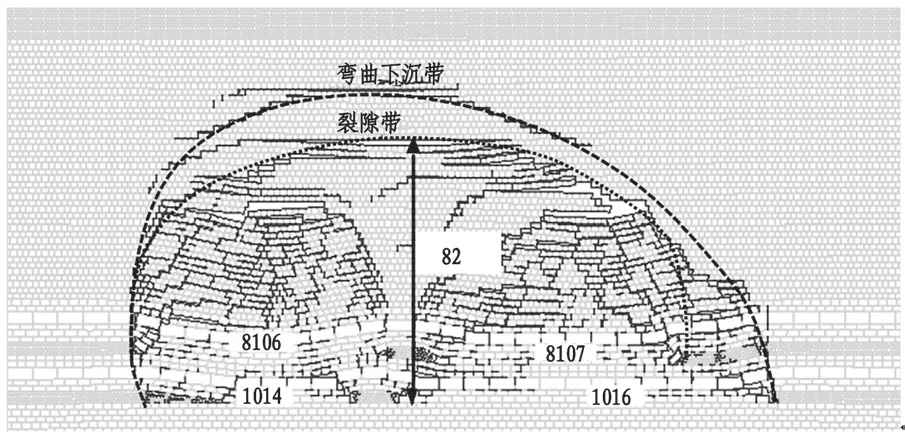

由图3 可知,随着下10 煤层(下层煤)工作面回采,本就受扰动的下10 煤底板再次遭到破坏,两层煤之间的隔断岩层失效,下层煤覆岩裂隙与上层煤相连。重复采动使得上层煤弯曲下沉带进一步破坏,转变为整个上下煤层工作面覆岩的裂隙带,岩层产生的裂隙相互贯通,裂隙带之上的岩层经过新一轮的弯曲变形达到新的平衡,再次形成弯曲下沉带。下层煤开采后覆岩破坏高度达到83 m。覆岩破坏高度与理论值差距较大,推测可能是理论计算并非专门针对近距离煤层开采制定,且理论值未包括两煤层之间间隔岩层。

图3 下10 煤层回采覆岩裂隙高度(m)

近距离煤层群煤层间距过小时,上层煤回采会造成底板间隔岩层损伤,下层煤重复采动后间隔岩层极易受失稳破断;破坏后的岩层与上层煤垮落的顶板架构相连,形成新的破坏顶板结构,向上发育出新的破坏岩层。

4 浅埋近距离煤层群覆岩裂隙带探测

为探究近距离煤层覆岩破坏高度,在下8煤层与下10 煤层设置两测站,分别探测上、下煤层回采时覆岩裂隙高度。在距8107 工作面80 m 处联络巷中钻孔,布置测站Ⅰ,在距1016 工作面100 m 处联络巷中钻孔,布置测站Ⅱ,利用双端堵水器探测覆岩破坏高度。测站中各布置4 个钻孔,其中1#钻孔用于工作面采前探测,与地面呈60°,指向工作面顶板;另3 个钻孔用于回采结束后探测,与地表角度分别为50°、60°、70°。

4.1 下8 煤回采覆岩裂隙高度探测

如图4(a)所示,下8 煤层8107 工作面回采前,钻孔水量漏失保持在6 L/min 以下,覆岩原生裂隙较少,且没有受到采动影响。

图4 下8 煤层探测水量漏失图

8107 工作面回采结束后,覆岩钻孔水量漏失有了明显增加。在煤层顶板0~20 m 距离左右,钻孔水量漏失在5~15 L/min 之间,虽较采前有所增加,但增量不大,说明钻孔下部位于导水裂隙发育带之外,导水裂隙带呈倒梯形。覆岩高度20~46 m 左右这段距离,钻孔漏失流量达到30~40 L/min,钻孔漏失流速有了明显提升,说明此段距离受煤层回采影响裂隙发育较多,覆岩破坏比较严重。覆岩高为50 m 以上时,钻孔水量漏失逐渐下降,在覆岩高60 m 水量漏失接近0,说明50 m 以上时覆岩没有出现新的裂隙,此段高度应处于弯曲下沉带范围。现场实测表明,上层煤回采时覆岩破坏高度为46 m左右,与理论和模拟值接近。

4.2 近距离煤层回采覆岩裂隙高度探测

1016 工作面回采前,8107 工作面已回采结束。如图5 所示,在覆岩高25~45 m 之间漏失量较多,说明1#钻孔受下8 煤层回采影响,存在较多裂隙,但1#钻孔漏失水量均在10 L/min 以下,说明测站距离8107 工作面较远,受回采影响较小。

图5 近距离煤层探测水量漏失图

1016 工作面回采结束后,工作面覆岩可按深度分为3 部分:(1)覆岩高0~25 m 左右,此时漏失流量多在10~15 L/min 左右,与采前探测相差不大。说明工作面回采后,这段距离内覆岩没有新的破断与离层出现,这是因为覆岩破坏带呈倒梯形分布。(2)覆岩高25~85 m 时,钻孔漏失流量达到25~30 L/min,相比采前增加了大约5~6 倍。水量漏失的明显增加说明在此高度范围内覆岩形成了大量新的裂隙与离层。(3)覆岩高度在85 m 以上时,水量漏失与采前基本一致,说明没有出现新的破坏。现场实测表明,受近距离煤层重复采动影响,覆岩破坏高度达到了85 m 左右。

5 结论

(1)通过理论计算得到近距离煤层上层煤回采时覆岩裂隙高度为44.9 m,下层煤回采时覆岩裂隙高度为68.5 m,此结果未包括两煤层间隔岩层厚度。

(2)通过UDEC 模拟得出近距离煤层群煤层间距过小时,上层煤回采造成的底板损伤叠加下层煤重复采动顶板破坏,使煤间岩层极易失稳破断;破坏后的岩层与上层煤垮落的顶板结构相连,形成新的破坏顶板结构,向上发育出新的破坏岩层。下10煤层回采后覆岩裂隙高度由45 m 增加到83 m。

(3)现场探测发现,下8 煤层回采后覆岩裂隙高度为46 m;下10 煤层回采后,覆岩高25~85 m阶段钻孔漏失流量相比采前增加5~6 倍,说明受近距离煤层重复采动影响,覆岩破坏高度达到了85 m左右。