实验者在场对儿童学习效果的影响

2022-08-10周丹丹郭云飞李永鑫

周丹丹 郭云飞 李永鑫

(河南大学心理学院,开封 475004)

1 引言

实验法是心理学研究中最有用的工具, 也是心理学研究的主要方法之一,不仅能揭示“是什么”的问题,也能进一步探究问题背后的原因。这种方法通过有计划、有目的地控制条件,使被试产生某种心理活动并进行分析研究。实验研究的顺利开展,离不开实验者和被试的有效参与。比如,实验开始前由实验者给被试介绍整个实验流程、实验要求等;实验任务执行阶段,由被试积极配合完成任务;实验结束后由实验者了解被试的任务完成情况。然而,实验开展过程中, 实验者的存在可能成为一种潜在的混淆变量(Palmer et al., 2018)。 比如,实验者了解研究目的或研究假设, 参与实验的过程中可能带有一定的期望、动机或情绪等,而这些与实验研究毫不相干,但对实验结果可能会产生影响 (Klein et al., 2012;莫文, 2008)。 实验者无意中对研究结果的影响,在心理学中称为实验者效应 (experimenter effect)(郭秀艳, 杨治良, 2004, p65)。 早在20 世纪60 年代罗伯特·罗森塔尔就操作了一系列经典实验,来揭示该现象(Rosenthal, 1975/2009)。

然而,自这些开创性研究以来,研究人员对这一问题的关注度逐渐下降, 实验者对实验结果的影响逐渐被忽视。开展本研究之前,我们通过多种渠道进行了多次文献检索, 关于实验者在场如何影响研究结果的文章确实非常少。 Palmer 和Johnson (2018)分析了基于行为实验室的研究成果而发表的700 多篇文章,只有19%的研究详细说明了实验过程中实验者在场,11%的研究指出实验者缺席,而70%的研究对于这点没有给出明确的说明。也就是说,实验者在场对实验结果的影响并没有得到系统地探讨。 那么, 实验者在场对被试的行为反应会产生怎样的影响,值得进一步探讨。

Lebbon 和Austin (2013)在研究中统计被试集中于任务的时间,发现观察者在场时,被试花费更长的时间来执行任务。 有研究探讨了观察者在场对工人工作绩效的影响,发现当观察者离开时,工人工作绩效降低,但当观察者出现时,工作绩效又得到提高(Brackett et al., 2007)。 然而,Mowery 等人(2010)研究发现,观察者出现只提高了一半工人的绩效,而且也只是略有提高, 当在观察者在场情况下增加反馈,可以较好地提高工人的工作绩效。 该研究表明,如果不与结果联系起来, 仅仅观察者在场可能对个体行为没有影响。 这些现象在社会心理学中又被称为观众效应。 目前关于实验者在场不在场的研究很少,而实验者在场对被试行为反应的影响,类似于观众效应, 即他人在场使个体绩效水平发生变化的现象。

他人在场为什么会影响个体行为呢? 心理家提出了不同的看法。 Zajonc (1965)提出的社会唤醒理论(hull-spence drive theory)认为,他人在场提高了个体的唤醒水平或内驱力强度, 仅仅是他人存在就足以提高个体的觉醒水平, 从而促进个体的行为反应。他还强调任务难度的作用,认为当任务是简单或熟悉时,他人在场将提高行为表现;但当任务是新颖或困难时, 他人在场将阻碍行为表现。 罗映宇等人(2021) 的研究也再次支持了这种观点。 Cottrell(1968)提出的评价焦虑理论(evaluation anxiety)认为,单纯的他人存在不一定会产生影响,而他人评价性的存在使个体产生评估焦虑,进而引起个体觉醒。Guerin (1986)操作三种条件:被试独自一人、简单干扰(在被试旁放一面大镜子)、观察者和被试同在,观察者不了解实验,也不观察被试,排除评价因素的影响。实验结果发现,观察者在被试面前时的任务表现最好。 据此,Guerin (1986)认为,旁人在场会带来不确定性, 这种不确定性会迫使被试随时注意他们的行为,过多注意唤起个体的内驱力,从而改变个体的行为表现。 Sanders (1981)提出了他人在场导致个体分心的观点,认为他人在场的情况下,个体不自觉要选择注意任务还是注意他人, 进而影响了任务表现。 Jacobs (1989) 提出的社会助长效应(social facilitation), 同样强调他人在场影响个体的作用水平(Neider et al., 2019; Ruddock et al., 2019)。

心理学实验研究中,Orne(1962,2009)坚持认为实验环境的某些方面影响被试对实验刺激的反应,强调实验被试并不是完全被动的, 可能会被激励扮演“好被试”(good subject),有意识地根据实验中可利用的线索重建实验假设。 这点已得到相关研究的证实 (Nichols & Maner, 2008; Weber & Cook,1972)。 有研究表明,实验者存在会影响被试的行为表现(Klein et al., 2012),被试可能会猜测实验者的意图并试图遵循它(Nichols & Maner, 2008)。 后来的研究者对实验者在场或缺席的情况进行了实验模拟, 结果发现实验者在场更能保证实验的顺利进行(Palmer et al., 2018)。 Belletier 等人(2015)也强调实验者在场会导致被试分心的观点, 认为实验者在场会增加受试者被评估的可能性, 从而分散他的注意力, 被试既要保持当前行为又要分出注意关注他人, 导致注意超载, 从而干扰被试的行为表现(Baron, 1986)。 还有研究发现, 实验者的性别、着装、 举止, 甚至实验进行的时间和实验室环境等因素, 也会影响实验结果 (Rosenthal, et al., 1975,2009; 王梦琦, 2013)。

以往实证研究大多关注他人在场如何影响成人的行为,很少关注该因素对儿童学习的影响。为了揭示某种心理现象发生、发展的规律,研究者通常以儿童为研究对象。 而很多研究者考虑到儿童各方面发展的不成熟, 往往选择在任务执行过程中一直陪伴在儿童身边,以保证实验的顺利进行。 那么,实验者在场对儿童行为会产生怎样的影响呢? 是促进还是干扰儿童的任务表现, 以及这种影响是否会因儿童年龄的变化而呈现差异呢?因此,本研究以儿童为研究对象,逐一揭示这些问题。 考虑到儿童发展、发育的不成熟性,实验任务需要在儿童的认知范围内,容易被儿童操作。 经典的N-back 范式要求被试判断当前呈现的刺激与前面第n 个刺激是否相同(Berka et al., 2007; Moore et al., 2009)。 修订该范式为1-back 任务,儿童只需判断当前刺激与前一个刺激是否相同,执行任务涉及的工作记忆负荷是固定的,但记忆内容是不断更 新的 (Berka et al., 2007;Moore et al., 2009)。 该任务表现在个体上具有稳定性,较少受到被试熟练程度的影响,而学习效果在短时间内更多地受到被试情绪状态和专注程度的影响(López-Vicente, et al., 2016)。 因此,我们希望通过该范式, 探讨实验者在场对儿童学习效果的影响。

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究招募某城区小学一至六年级240 人(6~12 岁),每个年级40 人,男女生各20 人。 所有被试知情同意参与本实验。 整个实验结束后给予被试一定的报酬。

2.2 研究工具

为了初步了解儿童学习时是否希望他人在场的主观意愿, 在正式实验之前对小学一至六年级的学生进行调查,我们设置以下两个问题:1)我学习时,不希望他人在身边;2)我学习时,喜欢自己一个人。让儿童对其进行符合程度的5 点评分(1-非常不符合,2-不符合,3-不确定,4-符合,5-非常符合)。 通过简单调查,探寻儿童学习希望他人陪同意愿,以及这种意愿在不同年级儿童中的变化。

正式实验采用1-back 实验范式 (字母比较任务), 通过15.6 英寸联想笔记本电脑上安装的软件E-prime2.0(Psychology Software Tools)呈现。实验材料为26 个小写英文字母,白色字体为48 号,背景为灰色。实验材料在屏幕中央随机呈现,要求被判断当前试次中的字母(第n 个) 与上一个试次中的字母(第n-1 个)是否一致。 任务判断的正确率和反应时反映了儿童的学习效果。

2.3 实验程序

实验开始前,要求被试左、右手的食指放在“F”键和“J”键上,眼睛到屏幕中央的距离大约为50cm。实验任务包括136 个试次,每完成34 个试次可休息片刻,休息过后按“P”键继续做实验。 每个试次时长为3500 ms,首先呈现“+”号注视点500 ms,然后呈现字母, 要求被试既准确又快速地判断当前字母与前一个字母是否相同, 实验开始的第一个字母不做反应。 字母按键消失或呈现时间达到3000 ms 后消失(实验流程见图1)。 被试间平衡按键规则,即一组被试在字母相同时按J 键,不同时按F 键;另一组被试在字母不同时按J 键,相同时按F 键。

图1 实验流程图

正式实验前,被试先进行练习,熟悉任务流程,当练习实验正确率高于随机水平达到60%,并表示已清楚实验任务,则开始正式实验。同一个被试完成两组实验任务,一组是由被试独立完成(简称“无陪同组”),一组是在实验者陪同情况下完成(简称“陪同组”),每个年级的被试随机分配到两组任务中,被试间平衡两组任务的操作顺序。陪同组任务由男、女两位实验者参与, 随机抽一半被试参与男性实验者的陪同任务, 剩余一半被试参与女性实验者的陪同任务。 在实验开始前,对陪同的实验者进行培训,明确告知在实验过程中需要端坐在实验桌左侧45°方向,距离50cm 的位置,要求实验过程中注视屏幕中央并保持安静。

3 结果

3.1 调查结果

在某城区向一至六年级儿童进行随机调查,共收集628 份数据, 有效数据538 份, 数据有效率为85.67%。 其中,一年级125 人,二年级99 人,三年级96 人,四年级112 人,五年级104 人,六年级92 人,每年级的男女比例平衡。 调查中的两个问题表达的主观意愿是一致的,均采用-2(非常不符合)~2(非常符合)5 级计分, 分值越小表示越 “希望有人陪伴”,分值越接近零表示儿童越“不确定”自己是否希望他人陪伴。

首先,对两个问题的计分情况进行相关分析,结果发现, 两个题目回答情况非常一致 (r=0.781,p<0.001), 说明本次调查结果具有一定的可信性。 然后,统计两个题目的平均分值作为因变量,以年级为自变量,进行单因素方差分析,揭示儿童关于他人陪伴学习的主观意愿是如何随着年级变化的。 结果发现,年级效应显著[F(5,533)=6.589,p<0.001,η2p=0.022], 事后多重比较揭示了一年级儿童的陪伴意愿显著强于二至六年级儿童, 而二至六年级的儿童关于他人陪伴学习的意愿强度之间没有显著差异。独立样本t 检验揭示每个年级儿童的主观意愿,发现只有一年级儿童的主观意愿显著[t(91)=-5.381,p<0.001]。说明一年级儿童在学习时,更希望有人陪在身边,而更高年级的儿童,对他人陪伴学习的意愿并不明确(具体结果见图2)。

图2 儿童希望他人陪伴的主观意愿

3.2 实验结果

首先, 剔除有、 无陪同两组任务的错误反应试次,平均剔除率分别为5.65%,7.55%。其次,剔除有、无陪同两组任务反应时在3 个标准差之外的极端数据,平均剔除率分别为1.76%,1.82%。 然后,基于有效数据,进行描述统计和推断统计。

3.2.1 速度-准确性权衡的分析

为了揭示儿童在实验者是、 否陪同两种情况下的整体反应情况,分别对两组数据的反应时和正确率做相关分析, 探讨不同实验条件下的速度-准确性权衡的问题。 结果发现,儿童在没有实验者陪同的情况下,其反应时和正确率的相关性不显著(r=-0.091,p=0.158)。 然而,在有实验者陪同情况下,儿童的反应时和正确率存在显著的负相关性 (r=-0.127,p=0.049)。 也就是说,儿童在有、无实验者陪同的情况下完成相同的任务,却产生了不同的反应模式,说明实验过程中实验者的存在确实影响了儿童的学习。

3.2.2 实验者在场对儿童学习效果的影响

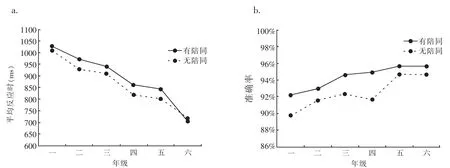

首先,以反应时为因变量指标,进行2(实验者陪同:有、无)×6(年级:一、二、三、四、五、六)两因素混合设计的方差分析(结果见图3a)。 其中,实验者陪同为被试内变量,年级为被试间变量。 结果发现,年级主效应显著[F(5,229)=31.448,p<0.001,η2p=0.402], 一至六年级儿童在整个实验中的平均反应时分别为:1017 ms,950 ms,926 ms,838 ms,822 ms,711 ms, 说明小学生的学习效果随着年级升高而变好。 实验者陪同的主效应显著,被试在实验者陪同时的反应(892 ms)明显慢于无实验者陪同的反应(863 ms)[F(1,233)=11.268,p=0.001,η2p=0.046]。实验者陪同与年级两因素的交互作用并不显著[F(5,229)=1.065,p=0.381,η2p=0.022],说明实验者是否陪同对儿童学习效果的影响, 并没有随着年级变化呈现逐渐变化的趋势。 进一步的事后多重比较分析,发现一年级、三年级和六年级儿童在两种情况下的学习效果没有显著差异,而二年级、四年级、五年级儿童均在实验者陪同情况下的反应更慢: 二年级,p=0.038,η2p=0.018;四年级,p=0.09,η2p=0.020;五年级,p=0.043,η2p=0.017。 说明实验者在场确实影响了儿童的学习效果,而且这种影响在不同年级之间存在差异。

图3 儿童在实验者是否陪同下的任务反应情况

然后,以正确率为因变量指标,采用相同的数据分析方法(结果见图3b)。 结果发现,年级主效应显著:F (5,229)=5.039,p<0.001,η2p=0.097。 一至六年级儿童在整个实验中的平均正确率分别为:90.99%,92.25%,93.50%,93.29%,95.19%,95.17%,与反应时结果一致, 说明小学生的学习效果随着年级升高而变好。实验者陪同的主效应显著,被试在实验者陪同时的正确率(94.35%)高于无实验者陪同时的正确率(92.45%),F(1,233)=32.333,p<0.001,η2p=0.121。 也就是说,在实验者陪同时,儿童的反应时更长,但正确率更高,说明儿童以牺牲反应时间来获得更高的任务准确性。 实验者陪同与年级两因素的交互作用也不显著[F(5,229)=1.303,p=0.264,η2p=0.027],事后多重比较分析发现,一至四年级儿童在实验者陪同情况下的正确率更高 (一年级,p=0.003,η2p=0.038; 二年级,p=0.089,η2p=0.012; 三年级,p=0.006,η2p=0.032;四年级,p<0.001,η2p=0.065),而高年级在两种情况下的学习效果没有显著差异(五年级,p=0.231,η2p=0.006; 六年级,p<0.231,η2p=0.006)。

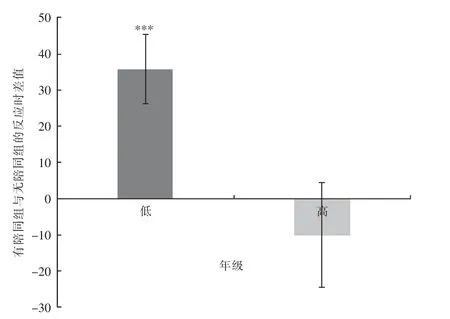

观察图3a 中不同年级在有无实验者陪同情况下的反应模式,我们发现六年级儿童在两种情况下的反应模式不同于一至五年级儿童。 为了进一步探讨这种差异的统计学意义,以及揭示实验者在场对儿童学习效果的影响如何随着年级增加而变化,将儿童划分为高年级组(六年级)和低年级组(一至五年级)。 同时, 统计有陪同组与无陪同组的反应差值(difference of reaction time,dRT=RT有陪同-RT无陪同)。 当dRT 小于零时,实验者在场可能起到促进作用,使被试反应更快,提高了学习效果;当dRT 大于零时,实验者在场可能起到干扰作用,使被试反应地更慢,降低了学习效果。 以dRT 为因变量指标,对高、低年级两组数据进行独立样本t 检验, 两组数据的方差齐性检验结果是显著的(p=0.005),报告两组方差不齐情况下的统计结果,即高、低年级儿童的学习效果呈现了显著的差异性[t(77)=2.639,p=0.010],说明实验者在场对低年级儿童的影响不同于高年级儿童。高、低年级两组数据的单样本t 检验结果显示(具体见图4),实验者在场干扰了低年级儿童的学习[dRT=36 ms,t(199)=3.744,p<0.001], 而对六年级儿童没有显著的影响:dRT=-10 ms,t(39)=-0.696,p=0.491。

图4 高低年级在有、无实验者陪同下的反应时差值

同样地, 以有陪同组与无陪同组的正确率差值(difference of accuracy,dACC=ACC有陪同-ACC无陪同)为因变量指标, 高、 低年级两组数据的独立样本t检验差异不显著,dACC=1.10%,t(238)=1.225,p=0.222。

3.2.3 实验者的性别对儿童学习效果的影响

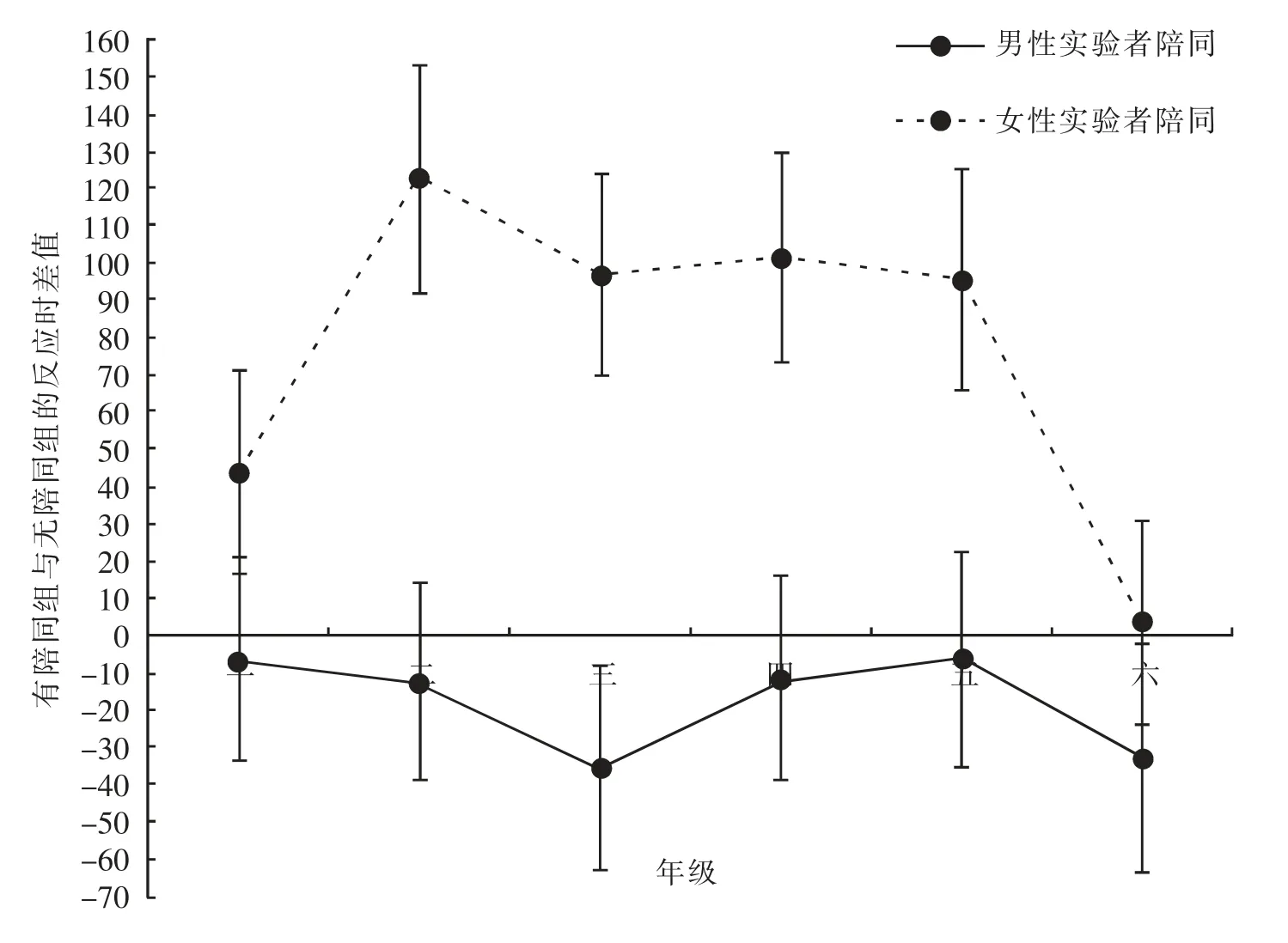

为了揭示实验者的性别对儿童学习效果的影响, 以陪同组与无陪同组的反应差值dRT 为因变量,进行2(实验者性别:男、女)×2(儿童性别:男、女)×6(年级:一、二、三、四、五、六)三因素完全随机设计的方差分析。 结果发现, 儿童性别主效应不显著,说明不同性别的儿童在任务中表现没有差异。重要的是,实验者性别的主效应显著,F(1,215)=33.988,p<0.001,η2p=0.136, 即不同性别的实验者在场对儿童学习效果产生了不同影响。 分别对不同性别的实验者陪同下的儿童反应做单样本t 检验, 发现女性实验者在场干扰了儿童的学习,dRT=73 ms, t(120)=6.542,p<0.001, 男性实验者在场对儿童学习没有显著的影响,dRT=-18 ms,t(118)=-1.627,p=0.106。而且, 实验者性别与儿童性别之间不存在显著的交互作用,F(1,215)=0.505,p=0.478,η2p=0.002,说明实验者的性别对儿童学习效果的影响并不受儿童性别的影响。 实验者性别与年级的交互作用也不显著,F(5,211)=1.105,p=0.359,η2p=0.025,说明不同性别的实验者在场对儿童学习效果的影响, 并没有随着年级变化呈现逐渐变化的趋势。事后多重比较分析,结果发现, 一年级和六年级儿童的学习效果并不受实验者性别的影响:一年级,F(1,215)=1.701,p=0.193,η2p=0.008; 六年级,F (1,215)=0.806,p=0.370,η2p=0.004。 实验者的不同性别对儿童学习效果的影响,主要存在于二至五年级儿童:二年级,F(1,215)=11.158,p=0.001,η2p=0.049;三年级,F(1,215)=11.700,p=0.001,η2p=0.051;四年级,F(1,215)=8.342,p=0.004,η2p=0.037;五年级,F(1,215)=6.059,p=0.015,η2p=0.027。 男性实验者陪同时不影响儿童的反应, 而女性实验者陪同显著干扰了儿童的学习(具体结果见图5)。

图5 实验者性别对一至六年级儿童的学习效果的影响。

以有、无陪同情况下的正确率差值(dACC)为因变量指标,采用相同的数据分析方法,仍发现实验者性别的主效应显著,F(1,215)=20.412,p<0.001,η2p=0.086。相对于男性实验者在场(dACC =0.66%),女性实验者在场显著提高了儿童反应的正确率(dACC=3.61%)。 实验者性别与儿童性别之间交互作用不显著[F(1,215)=0.562,p=0.454,η2p=0.003]。但实验者性别与年级存在显著的交互作用[F(5,211)=2.513,p=0.031,η2p=0.055], 说明不同性别的实验者在场对儿童学习效果的影响因年级变化而不同。 事后多重比较发现,当在场实验者为男性时,一至六年级儿童的正确率变化不显著, 但在场实验者为女性时, 一至六年级儿童的正确率呈现逐渐变化 的 趋 势, 平 均 正 确 率 分 别 为:4.66%,5.81%,3.45%,1.49%,1.71%,即年级越低,女性实验者显著提高儿童反应正确率的幅度越大, 说明低年级儿童更容易受实验者在场的影响。

4 讨论

本研究以一至六年级小学生为研究对象, 探讨儿童在心理学实验研究中如何受实验者在场的影响。正式实验操作之前,首先对小学生关于他人陪伴学习的主观意愿进行了简单的调查。调查发现,不同年级儿童在学习时希望他人陪伴的主观意愿是不同的,一年级儿童在学习时更希望有人陪伴身边,这种主观意愿明显强于更高年级的儿童,并且,二至六年级儿童的意愿强度之间没有显著差异, 对他人陪伴的意愿强度一致变弱。正式实验中,操作记忆内容不断更新、 能较好反映儿童学习效果的1-back 任务,同时设置有、无实验者陪同两个条件,考察对儿童学习效果的影响。实验结果显示,实验者在场确实影响了儿童的行为表现,具体来说:(1)儿童在完成任务过程中,当有实验者陪同时,会牺牲更多时间以确保任务判断的正确性,但当无实验者陪同时,儿童的行为反应并没有呈现出这种现象。(2)实验者在场对儿童学习效果的影响在不同年级之间存在差异, 低年级(一至五年级)和高年级(六年级)儿童之间呈现了相反的趋势。进一步统计分析证实了,实验者在场对低年级儿童的影响不同于高年级儿童。(3)实验者性别也是影响儿童学习效果的关键因素, 主要体现在男性实验者陪同对儿童学习效果并没有显著的影响,但女性实验者陪同显著影响了儿童的学习。

结合本研究的结果,我们不难发现,实验者在场对儿童学习效果的影响并不能简单地归为促进作用(Cottrell, 1968; Guerin, 1986; Neider et al.,2019; Ruddock et al., 2019; Zajonc, 1965) 或抑制 作 用 (Baron, 1986; Belletier, et al., 2015;Belletier & Camos, 2018)。 因为,实验者在场不仅使儿童的反应时间延长, 其反应的正确率也得到了提高。 而且, 儿童完成本实验任务的准确率普遍较高,说明儿童可能为了做出准确的判断,而以反应时为代价。 儿童之所以追求高准确率可能与任务操作有关,即正式实验之前,为了让儿童清楚实验流程,操作了练习实验。练习结束后呈现任务正确率,目的是判断儿童是否理解了实验操作。练习阶段的反馈,在无形中可能激励了儿童, 在实验者陪同下更倾向于 扮 演 成 “好 被 试”(Nichols & Maner, 2008;Orne, 1962; Weber & Cook, 1972)。 即便实验者明确告知儿童,进行既准确又快速的反应,但实验者仍促使儿童追求任务判断的准确性, 进而使反应变慢。

更有趣的是, 研究发现不同性别的实验者在场对儿童学习效果产生了不同的影响, 具体表现为女性实验者陪同显著影响了儿童的行为反应, 使儿童反应变慢,但准确率提高,而男性实验者陪同对儿童的行为反应没有产生显著的影响。以往研究揭示,在场他人的性别因素能够导致个体行为效率的变化(Chapman et al., 2018),但个体的性意识发展达到成熟水平,才会表现出这种影响(金盛华,1995;李朝旭, 莫雷,2004; 李文辉, 洪胜男, 2022)。 王青(1990)研究发现,尚未进入青春期的小学四年级儿童,在同性和异性注视条件下的行为没有差异,性意识得到较高水平发展的六年级儿童, 在任务完成过程中并没有受到性别的干扰。 虽然,有研究指出,随着社会发展和科技进步,儿童的性成熟提前,从而使得儿童的性意识发展提前 (李季, 1990; 赵芳芳等, 2020),然而实验者性别与儿童性别之间并没有交互作用, 实验者性别对一年级儿童的行为表现产生了影响, 而且这种影响主要体现在女性实验者的陪同下。 研究及观察发现,中小学阶段的教师“女性化”趋势明显(敖俊梅, 林玲, 2020)。 教育部2018年公布的统计数据显示, 小学阶段的女性教师占的比例每五年增长10%左右,2018 年已达到68.75%,仍有逐年上升的趋势(吴捷,2021)。 目前,小学阶段的男性教师可以说寥寥无几。 因此,我们认为,实验者的性别不是关键因素, 由实验者性别唤起的教师形象,可能才是影响儿童行为反应的关键,激励了儿童在完成任务的过程扮演 “好被试”“好学生”(Nichols & Maner, 2008; Orne, 1962; Weber &Cook, 1972)。当然,这只是推测,以后将进一步探讨该问题。

本研究的实验结果与儿童希望他人陪伴学习的主观意愿的调查结果存在一定的一致性。比如,研究发现一年级儿童学习时更希望他人陪伴, 实证研究也发现,在实验者陪同情况下,儿童反应的正确率显著提高了。 一年级儿童处在从幼儿园到小学的跨越性阶段, 从以游戏为基础培养主动性转变为在学习中获得勤勉的意识, 这种跳跃性的变化对儿童来说是很大的转变, 不可避免地就会出现各种不适应现象(肖菲, 2020),因此,更希望他人陪伴学习。 主观意愿调查发现六年级儿童“不确定”是否希望他人陪伴自己学习, 实验结果也显示了实验者是否在场并不影响六年级儿童的行为反应。此外,一年级至六年级儿童的任务表现随着年级的升高而变好, 表现在反应时的逐渐降低,正确率的逐渐提高,这一实验结果符合儿童认知发展的基本规律。 这一现象很可能与小学生知识经验的积累、系统教育的训练、儿童神经系统的逐渐成熟有关。 随着小学生在学校内学习的累积时长增多和对生活经验的积累, 其知识面逐渐扩大、思维能力持续增强,对新事物的接受和适应能力也逐渐增强(吴卫国,苏彦捷, 2008)。皮亚杰从发展心理学角度也指出, 教育在一定程度上能加速儿童的认知发展, 但并不能使儿童逾越某些认知发展的阶段。

5 结论

本研究开创性地关注儿童参与心理学实验研究过程中,实验者陪同对儿童行为表现的影响,发现实验者在场可能激励了儿童扮演“好被试”,进而促使儿童的行为发生变化, 而且这种影响主要发生在女性实验者陪同的情况下。 这不仅丰富了实验者在场的相关研究, 为儿童实证研究的实验操作提供理论指导, 同时也有助于教育者更好地了解儿童的行为特点,共同促进孩子的学习进步和身心健康发展。