合肥市传统村落空间分布特征及其影响因素分析

2022-08-09代萌萌DAIMengmengWANGWei

代萌萌 DAI Mengmeng 王 薇 WANG Wei

0 引言

传统村落蕴含着丰富的历史记忆、地域特色以及生产生活中的智慧,具有一定的社会经济价值[1]。近年来,建筑学、历史学、人文学等相关学科将传统村落作为一种典型的聚落类型深化研究[2]。研究内容主要包括传统村落社会结构[3]、空间组织关系[4]、村落建筑肌理[5-6]、生态坏境与景观建设[7]、村落传统文化[8]、村落传承与更新[9]等,其中,对某一地区内的传统村落分布特征的研究,是深入认识传统村落的基础。

然而,已有研究的关注点多为宏观的视角,研究内容仅阐述整体布局情况,对影响传统村落空间分布特征的因素之间缺乏关联性研究[10]。因此,在以往研究的基础上,运用地理信息数据技术分析合肥市传统村落空间形态及分布特征,可为传统村落的开发和建设提供科学依据。

1 研究概况、数据来源与研究方法

1.1 研究区域概况

合肥市隶属于华东地区,地处中纬度地带,位于安徽省中部,全市总面积11 445.1 km2。合肥市地处夏热冬冷地区,属于亚热带季风性气候,全年春秋温和,年平均气温约15~16 ℃,年平均降雨量约1 000 mm。

1.2 数据来源

合肥市传统村落数据来源于安徽省住房和城乡建设厅公布的省级传统村落名单,通过谷歌地图API 坐标拾取器获取村落的经纬坐标[11],并采用ArcGIS10.4 软件作为技术平台,分析合肥市传统村落空间分布概况。社会经济、人口密度等数据来源于《合肥市统计年鉴(2019)》;湿润指数、年平均降水量、年平均气温等数据来源于资源环境科学与数据中心网[12]。

1.3 研究方法

通过构建GIS 模型,计算合肥市传统村落空间分布的相关指数,用最邻近指数法、不平衡指数法研究传统村落的分布情况[13]并分析其影响因素(表1)。

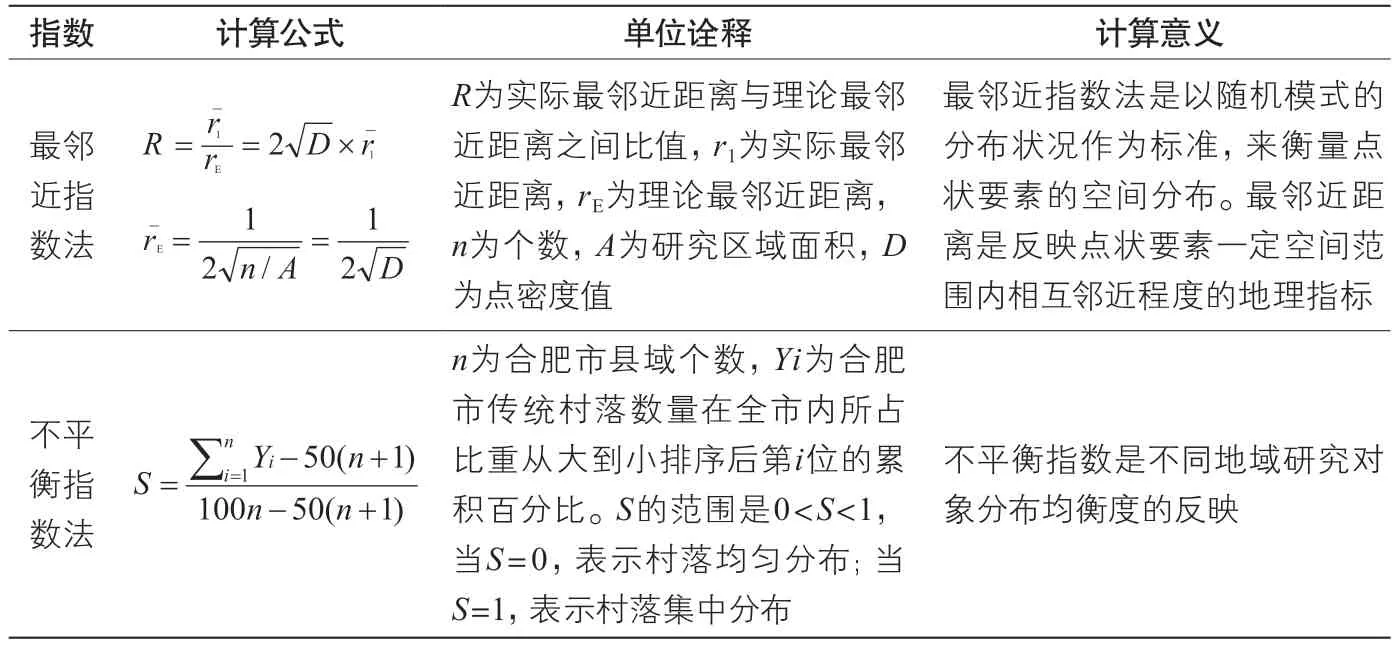

表1 研究方法

2 合肥市传统村落空间分布特征

2.1 传统村落空间分布类型特征

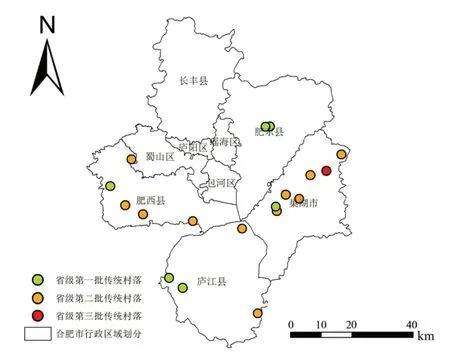

宏观上,传统村落可视为合肥市地域文化单元上的点状要素。通过ArcGIS10.4 软件的平均最近邻工具计算点与最邻近点之间的距离,得出r1(实际最临近距离)等于10.6 km,rE(理想最邻近距离)等于11.1 km,则R等 于0.96,Z值为-0.35,即R小于1,得出结论合肥市传统村落空间分布类型为凝聚型,见图1,并趋于均匀分布,集中程度不高[14]。

图1 合肥市不同批次传统村落空间分布图

2.2 区域分布差异

研究表明,传统村落数量分布大多呈现不均衡的状态,合肥市传统村落的分布也不例外。合肥市传统村落主要分布在巢湖市、肥西县、庐江县、肥东县四个县域内,以巢湖市传统村落数量最为集中,占总数的38.89%,其次是肥西县,占27.78%。合肥市区内没有传统村落分布,这是由于合肥市为省会城市,城市化进程较快,城镇化程度较高[15](表2)。

表2 合肥市各县域传统村落统计表

2.3 空间分布均衡程度

由不平衡指数法计算得出,合肥市传统村落的不平衡指数S=0.74。这表明传统村落在合肥市各县域之间的分布不均衡,但较为集中。根据各县域的传统村落分布情况,绘制洛伦兹曲线,如图2 所示,直线为传统村落均匀分布统计图,曲线为传统村落实际分布统计图,进一步表明,合肥市传统村落主要分布在巢湖市、肥西县与庐江县,占据传统村落总数的88.89%。

图2 合肥市传统村落洛伦兹曲线图

2.4 传统村落空间分布格局

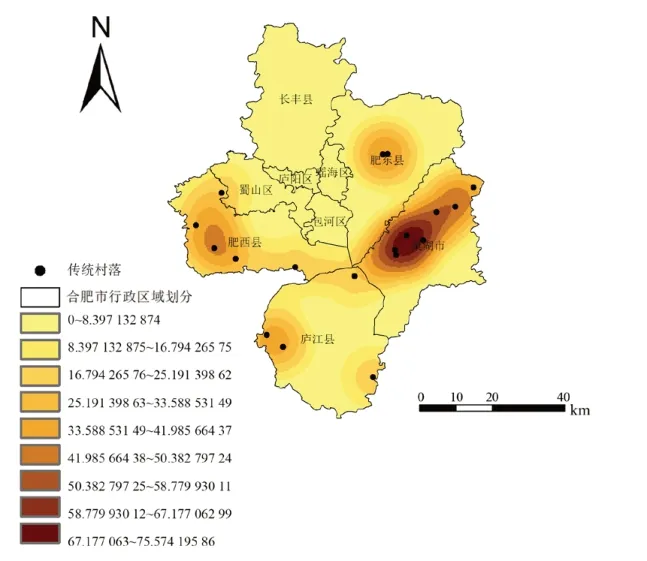

空间区域聚集程度常以分布密度作为衡量指标[16]。数据表明,巢湖市传统村落分布密度最高,为0.003 4个 /km2,其次是肥西县,分布密度为0.002 9 个/km2,庐江县次之,分布密度为0.001 7 个/km2;4个县域中肥东县传统村落分布密度最低,为0.000 9 个/km2,其它市区和县域则没有传统村落分布。

对合肥市传统村落进行核密度分析,并导出可视化图谱[17](图3)。由图3 可以看出,合肥市传统村落呈带状分布,并形成了多个组团区域,分别位于肥东县中部、巢湖市西北部、肥西县西部地区。巢湖市有着天然的地理优势,雨量充沛、光照充足,其中,有唐嘴村、洪疃村等著名传统村落,规划和建筑形态保存较好,形成了一个经济效应辐射周边的巨大的古村落。

图3 合肥市传统村落空间分布核密度分布图

3 传统村落空间分布影响因素分析

3.1 自然条件因素

3.1.1 地形条件

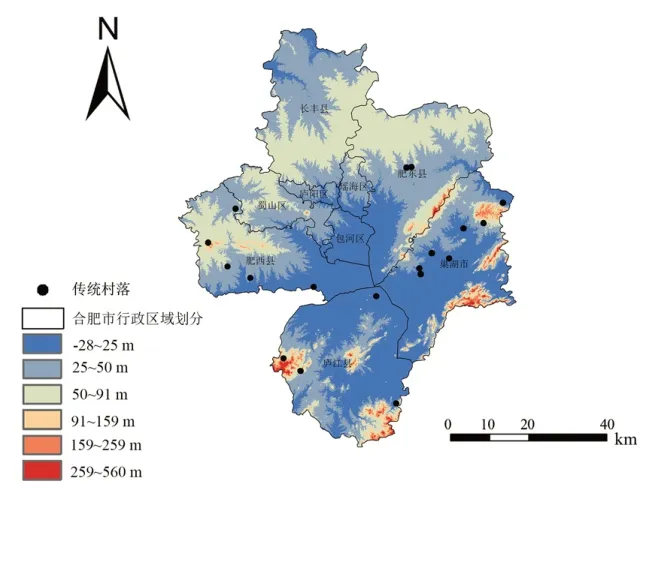

地形地貌条件是影响传统村落分布概况的首要要素,其中,高程是反映地形条件的重要指标。为了量化传统村落所在区域的海拔高程对村落选址和整体布局关系的影响,提取合肥市地形高程数据进行进一步分析(图4)。

图4 合肥市传统村落高程分布图

运用ArcGIS 软件对合肥市的高程数据进行处理,将其分为6 个等级,由表3 得知,随着高程数值变大,传统村落的数量递减至零,等级1 内传统村落分布的数量最多,为7个,等级4 内传统村落分布的数量较少,为1 个,等级5、6 则没有传统村落的分布。由此推断,传统村落的选址大多位于地势较为平坦开阔,交通便利,宜居性较高的地段。

表3 合肥市村落分布高程统计表

3.1.2 水系条件

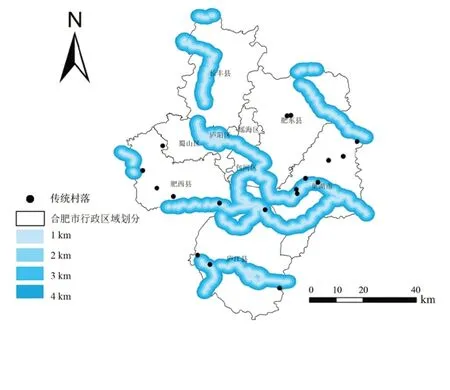

传统村落的分布与水系关系密切,全国各处乡村或多或少都可以发现水系遗迹[18]。河流为村落提供了生活必需的水资源,也承担了村落内外联系的交通作用。基于GIS 软件对合肥市内的水系进行缓冲区分析,并划分为1 km、2 km、3 km 和4 km 共4 个等级(图5)。

图5 合肥市水系缓冲区传统村落分布图

由表4 可以看出,缓冲区内传统村落分布数量的大小排序分别为等级2>等级4>等级1>等级3。其中,传统村落分布数量最多的是位于等级2 缓冲区内,共5 个,达总数的27.7%;其次为等级4 缓冲区,数量为3 个,占总数的16.7%;1 km 缓冲区内分布的传统村落数量较少,为1个;而在3 km 缓冲区内没有传统村落的分布。从整体上看,其基本规律是传统村落的数量随着水系缓冲区距离的增大,呈现出先增大后减少的趋势。

表4 合肥市水系缓冲区统计表

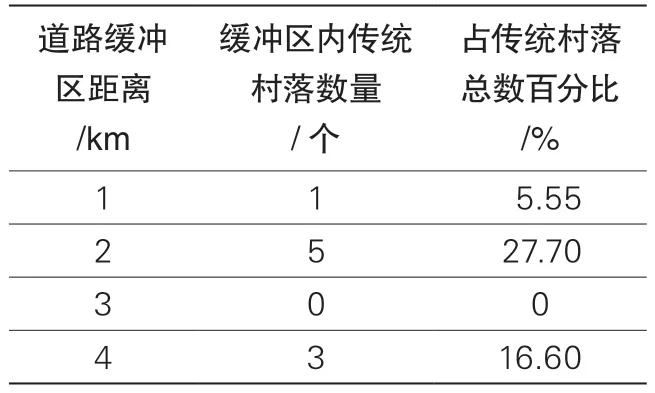

3.1.3 交通条件

道路是村落内外联系的轴线,是进行信息传递和物质交换的重要通道[19]。借助Arcgis10.4 软件对合肥市主要道路组成的交通网络进行缓冲区分析,从宏观上分析交通路网对合肥市传统村落空间分布的影响程度(图6)。

图6 合肥市道路缓冲区传统村落分布图

根据表5所示,得出1 km 内的传统村落数量共12 个,占总量的66.66%;在4 km 内没有传统村落的分布;在1~4 km 范围内传统村落数量共16 个,占总量的88.87%。道路缓冲区的距离与传统村落数量呈反比,与以往区域环境封闭、交通不便的地区传统村落分布较多的情况有所不同,合肥市传统村落距离道路越近,分布的数量越多[20]。究其原因可能是近年合肥市经济与旅游业快速发展,公路铁路网密集,道路的可达性显著提高[21],并且传统村落数量较少,不符以往研究的普遍性特征。

表5 合肥市道路缓冲区统计表

3.2 社会经济因素

3.2.1 经济条件

合肥作为省会城市,近年来经济发展十分迅速,并逐渐在长三角地区中崭露头角,与南京、杭州并列。2020 年合肥市GDP 总量首次突破万亿元大关,GDP 总量和人均年GDP均排在了全省第一位,且遥遥领先于第二位的芜湖市,GDP 总量为芜湖市的两倍多。

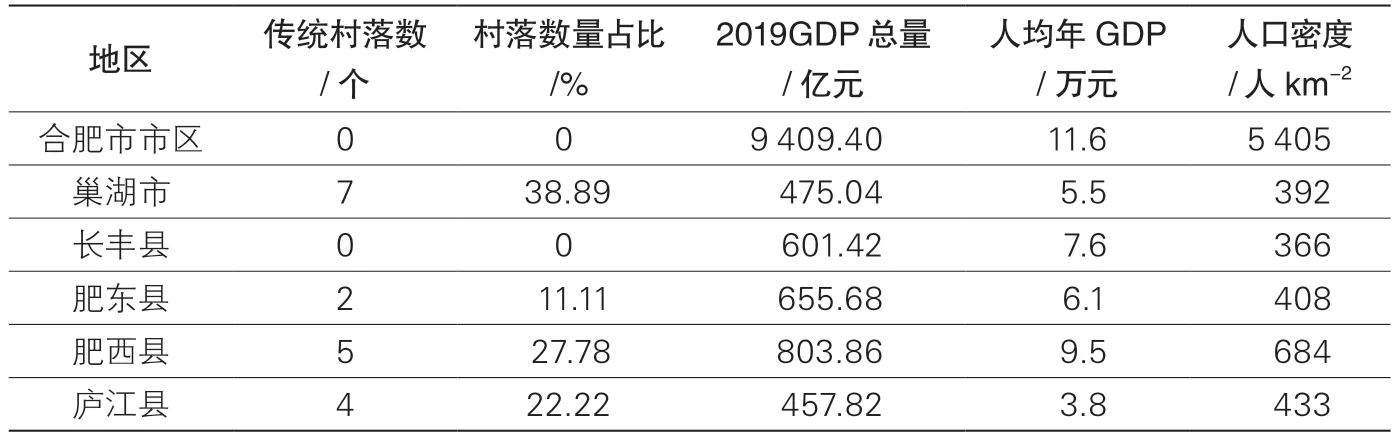

选取GDP 总量、人均年GDP、人口密度三项指标衡量传统村落所在地的经济发展水平[22],由表6 可知,巢湖市传统村落分布数量较多,但其经济发展水平较低,位于合肥市各县域GDP 总量的倒数第二。肥西、肥东地区因受政策的影响,与合肥市高度融合发展,尤其是肥西,其主要建成区和蜀山区基本上没什么边界,因此,肥西经济发展水平较高且传统村落分布较密集。经济相对发达的合肥市市区范围内则没有传统村落分布,这是受到合肥市高速城镇化进程的影响。

表6 合肥市各县域社会经济指标统计

3.2.2 经济指标影响因素相关性分析

由表7 可知,传统村落与三项社会经济指标均呈负相关,相关性大小排序为2019GDP 总量>人口密度>人均年GDP。数据表明,合肥市经济欠发达地区多为传统村落聚集地,相对于经济发达地区,由于经济滞后地区的建设活动较少,城镇化水平较低,较少受到外界的影响,反而有利于保留当地的传统村落物质文化遗产。

表7 合肥市传统村落经济指标影响因素相关性分析表

3.3 气候条件因素

3.3.1 年平均降水量

根据资源环境科学与数据中心网公布的合肥市年平均降水量,运用ArcGIS 软件叠加传统村落,得出空间分布图(图7)。可以看出,合肥市从北往南降水量呈递增的趋势。结合表8 得出,绝大部分传统村落分布在年平均降水量1 072.8~1 234.7 mm 范围内。其中,年降水量等级3 内传统村落分布的数量最多,为10 个,占总数的55.56%。其次为年平均降水量等级4 范围内,村落的分布数量为3 个,占总数的16.66%。年降水量等级1内没有传统村落的分布。运用SPSS软件进行相关性分析,得出相关性为-0.078,表明合肥市传统村落的分布与年平均降水量呈负相关,且降水量越大,传统村落分布越少。

图7 合肥市年平均降水量传统村落分布图

表8 合肥市传统村落年平均降水量统计表

3.3.2 年平均气温

根据合肥市年平均气温,运用ArcGIS 软件叠加传统村落数量对比分析,得出合肥市年平均气温传统村落分布图(图8)。统计合肥市年平均气温下传统村落分布数量,得出表9。可以看出,传统村落大部分分布在年平均气温为15.2~16.0 ℃范围内的区域,共有16 个村落,占传统村落总数的88.89%。其中,年平均气温在15.4~15.5 ℃范围内的传统村落分布数量最多,为6 个,占总数的33.33%。运用SPSS 软件进行相关性分析得出相关性为0.734,表明传统村落分布数量与合肥市年平均气温呈正相关,温度在一定程度上影响了合肥市村落建筑的分布、结构、风格和材质保存,可见适宜的气候条件有利于村落的发展。

图8 合肥市年平均气温传统村落分布图

表9 合肥市传统村落年平均气温统计表

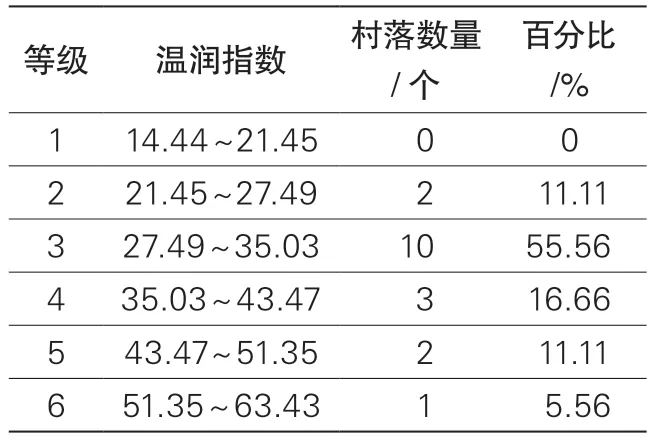

3.3.3 湿润指数

根据资源环境科学与数据中心网公布的合肥市湿润指数,运用ArcGIS 软件叠加传统村落得出空间分布图(图9)。可以看出,合肥市从北往南降水量呈递增趋势。结合表10,得出绝大部分传统村落分布在湿润指数为27.49~43.47 的范围内。其中,在湿润指数27.49~35.03 范围内的传统村落分布数量最多,为10 个,占传统村落总数的55.56%。其次为35.03~43.47 范围内的传统村落,分布数量为3 个,占总数的16.66%。运用SPSS 软件进行相关性分析,得出相关性为-0.082,表明合肥市传统村落的分布与年平均降水量相关性较高,呈负相关。

图9 合肥市湿润指数传统村落分布图

表10 合肥市传统村落湿润指数统计表

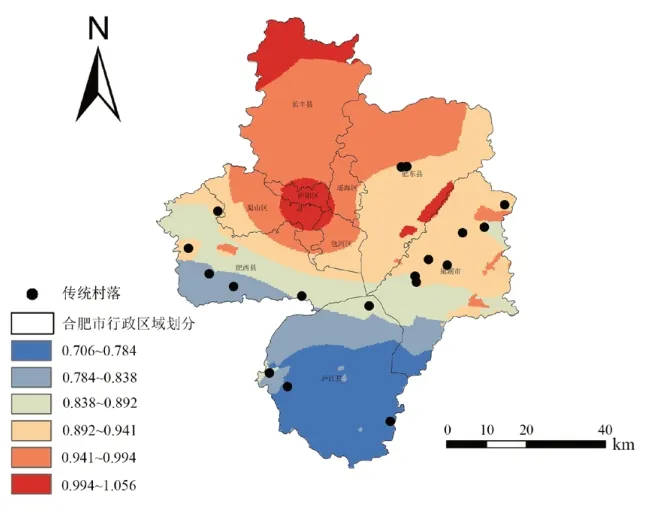

3.3.4 干燥度

根据资源环境科学与数据中心网公布的合肥市干燥度数据,运用ArcGIS 软件叠加传统村落得出空间分布图(图10)。结合表11,得出传统村落分布在干燥度为0.706~0.941范围内的区域。其中,在干燥度0.892~0.941 范围内的传统村落分布数量最多,为11 个,占传统村落总数的61.11%。其次为干燥度0.784~0.838 范围内的传统村落,分布数量为3 个,占总数的16.66%。运用SPSS 软件进行相关性分析,得出相关性为-0.121,表明合肥市传统村落的分布与干燥度无显著相关性。

图10 合肥市干燥度传统村落分布图

表11 合肥市传统村落干燥度统计表

3.4 历史特色文化因素

3.4.1 包公文化

合肥市北接华北、西依楚荆、东临江南,与多个地理单元连接,是中原文化与楚文化的交融地。历经千年积淀,有着悠久历史文化和独特地域风情的合肥市孕育了诸多杰出人物,包拯就是其中之一。出生于官宦之家的包拯祖籍为今合肥市肥东县,公元1027 年考中进士之后开始了他的仕途生涯。经过民间的流传演变,为民请命、铁面无私的包拯形象烙印在人们心中,因此,合肥地区形成了独特的包公文化。

3.4.2 巢湖文化

2011 年,行政区域规划将巢湖并入合肥市,随着地域扩大,其历史底蕴也更加丰富。由于优越的地理条件影响,巢湖流域自然形成了一个环湖历史文化圈,分布着诸多极具地域色彩的传统聚落。总体来看,环巢湖文化圈历史文化资源具有地域性、文化性、群体性等特征。据统计,巢湖市国家级以及省级传统村落数量总数皆位于合肥市第一,区域的特质客观地决定了其极具地域色彩的传统聚落空间属性。

3.4.3 江淮文化

江淮分水岭自西向东贯穿合肥市全境,江淮文化同样对合肥市历史地域文化造成了一定程度的影响。江淮文化是人文地理学中的概念,凡是涉及江淮地域内的文化,都可以被看做是江淮整体文化的一部分。地处过渡性地理位置,使得合肥市传统村落外显性的地域文化特征不是十分显著。而近代以来,江淮区域社会经济发展相对落后,弱化了人们对其深入地了解和研究,已有的研究成果也相对薄弱[23]。

4 结论

(1)合肥市传统村落的空间分布表现为凝聚型,且呈带状集中分布于巢湖市与肥西县。其他地区分布较少或无传统村落分布。

(2)高程和交通条件与合肥市传统村落分布成负相关,且相关系数均大于0.7,且高程与交通条件对当地传统村落的影响较大,水系无明显的相关性。

(3)在经济指标因素中,合肥市传统村落分布相关性大小排序为GDP 总量>人口密度>人均GDP。相比较而言,GDP 总量对传统村落的分布影响更大一些。

(4)在气候条件因素中,传统村落的分布数量受年平均气温影响较大,与年平均降水量、湿润指数和干燥度无明显相关性,说明合肥市传统村落分布受气温的影响较为明显。

5 结语

本研究仅从大尺度范围内对合肥市传统村落的分布特征进行分析,并未深度解析传统村落的内部结构。希望在今后研究中能从微观角度深入村落内部进行相关研究,继续深入挖掘传统文化内核、地方特色,创新地域性的文化产业。