福建省首例纳格里阿米巴(Naegleriafowleri)感染的诊治分析

2022-08-09陈宝建谢汉国林婉挥

陈宝建,谢汉国,林婉挥

纳格里阿米巴是一种致病性的、可自由生长、高活动性的阿米巴原虫,为近10多年来才被认识的一种新的病原。该阿米巴可直接经鼻粘膜沿嗅神经通过筛状板侵入颅内,导致原发性阿米巴性脑膜脑炎(Primary amoebic meningoencephalitis,PAM),该病起病急、病程短、病情险恶、死亡率高。

该病于1965年在澳大利亚首先报道由纳格里阿米巴引起的PAM,目前主要分布于美国、英国、法国、比利时、捷克、日本、印度、泰国、新西兰等[1-2]。我国于1978年在河南省发现第1例PAM。中国台湾地区于1988年和1994年各报道1例,北京友谊医院于1991年和1996年各报道1例,海南省2003年报道1例,河北省2006年报道1例[3-10]。因此,本病在国内属于罕见疾病,发现病例多已死亡。本文报道了2020年9月在福建省发现的1例病例的诊疗过程。

1 资料与方法

1.1 临床资料 患者的病历资料包括临床各项目检查、治疗方案、各科室病情会诊与研判分析等资料。

1.2 方 法

1.2.1 实验室检查和辅助检查 包括血、尿常规,血液生化、脑脊液常规、脑脊液生化、细菌培养、CT和B超等检查。

1.2.2 病原学检测 脑脊液标本以直接涂片法与碘液染色涂片法镜检。

1.2.3 分子生物学检测 脑脊液标本由医院送第三方检测机构(福建生物医药分析检测中心)开展基因测序,以探索病因。

2 结 果

2.1 临床资料 患者,田某某,男,47岁,家住福州。2020年9月10日,以“发热3 d,神志不清1 d”为主诉入住福建医科大学附属协和医院。入院检查:T:36.2 ℃,P:142次/min,R:14次/min,BP:135/98 mmHg。急性面容,双肺呼吸音粗。神志深昏迷,双侧瞳孔不等大,对光反射消失、角膜反射消失,头眼反射消失,四肢疼痛刺激无活动,四肢坠落试验阳性,四肢肌张力增高。实验室检查:脑脊液常规潘氏试验阳性,红细胞+++;脑脊液生化显示微量总蛋白22 807 mg/L、葡萄糖0.01 mmol/L。脑CT扫描显示弥漫性脑水肿。入院12 h后,患者失去知觉,右瞳孔扩大,对光反射消失。16 h后出现全身强直阵挛发作,并出现呼吸困难,随后被送入神经内科重症监护病房(NICU)。

入院后,患者脑脊液样本送第三方生物医药分析检测中心和疾病预防控制中心检测,结果均显示阿米巴原虫感染。诊治期间,先后予以万古霉素、舒普深、美罗培南、头孢曲松钠、青霉素、两性霉素B脂质体等抗感染,辅以血管活性药物等治疗,但病情发展仍然迅速,未见好转。经过完善的相关检查和多科室会诊,并结合临床特征与神经电生理学数据变化,均提示患者已经是脑死亡。应病人家属要求使用了床旁CRRT治疗,以维持电解质平衡。2020年11月10日,患者自动出院。临床诊断为纳格里阿米巴脑膜脑炎、脑疝形成、多脏器功能衰竭(心、肝、肾脏及免疫系统等)、脓毒血症、肺部感染、电解质紊乱、代谢性酸中毒等。

病史追踪:患者发病前近3年来一直在本地区城郊某建筑公司工作,从事工地施工管理,并租住当地民房,周围卫生环境差。平时经常使用池塘水、沟水洗漱,有时也有被旧水管中的废水或污水溅湿脸面部或全身。发病前2周出现乏力、低热、头痛、背痛等不适,未引起重视,直至出现发热而就诊。

2.2 实验室检查和辅助检查结果 实验室检查:血常规:WBC 15.81×109/L、中性粒细胞93.40%、血小板203×109/L、Hb 141.0 g/L;尿常规:尿白细胞+、尿红细胞+++、尿蛋白+;血生化:总蛋白47.6 g/L、白蛋白30.1 g/L、球蛋白17.5 g/L、葡萄糖为11.33 mmol/L、无机磷酸盐0.27 mmol/L;乙肝两对半阴性,HIV、TP、HCV抗体均为阴性;AFP、CA199、CEA未见异常;脑脊液常规:潘氏试验阳性,红细胞+++、中性粒细胞87%;脑脊液生化:微量总蛋白22 807 mg/L,蛋白质浓度2 250 mg/L,葡萄糖0.01 mmol/L。细菌、真菌培养:检出白念珠菌、黄曲霉菌、肺炎克雷伯菌和丝状真菌等。辅助检查:脑CT扫描显示弥漫性蛛网膜下腔出血、脑水肿,中脑室消失;动态脑电图显示严重异常,出现低平脑波,慢性活动增多。

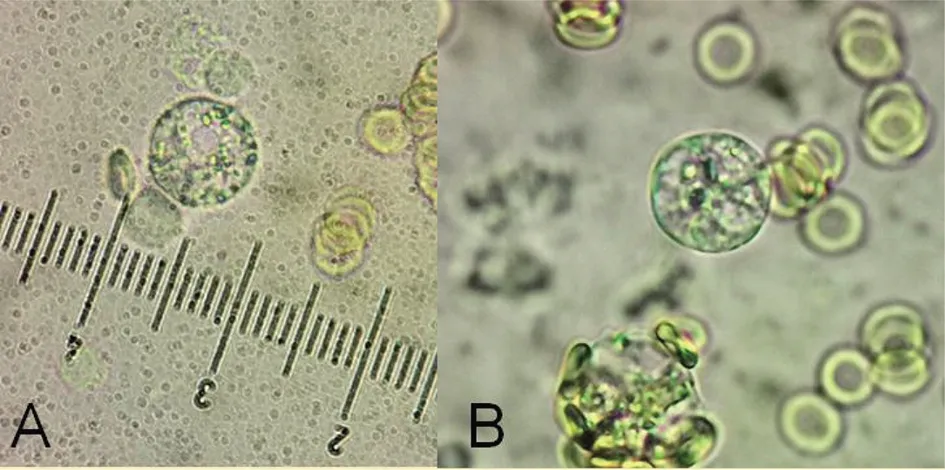

2.3 病原学检测结果 脑脊液标本以直接涂片法和碘液染色涂片法,分别于400倍显微镜下观察,均发现阿米巴原虫包囊。该包囊呈圆形,直径约为15~18 μm。胞核1个,囊壁光滑。见图1。

A:直接涂片(400×);B:碘液涂片(400×);2.5 μm/格

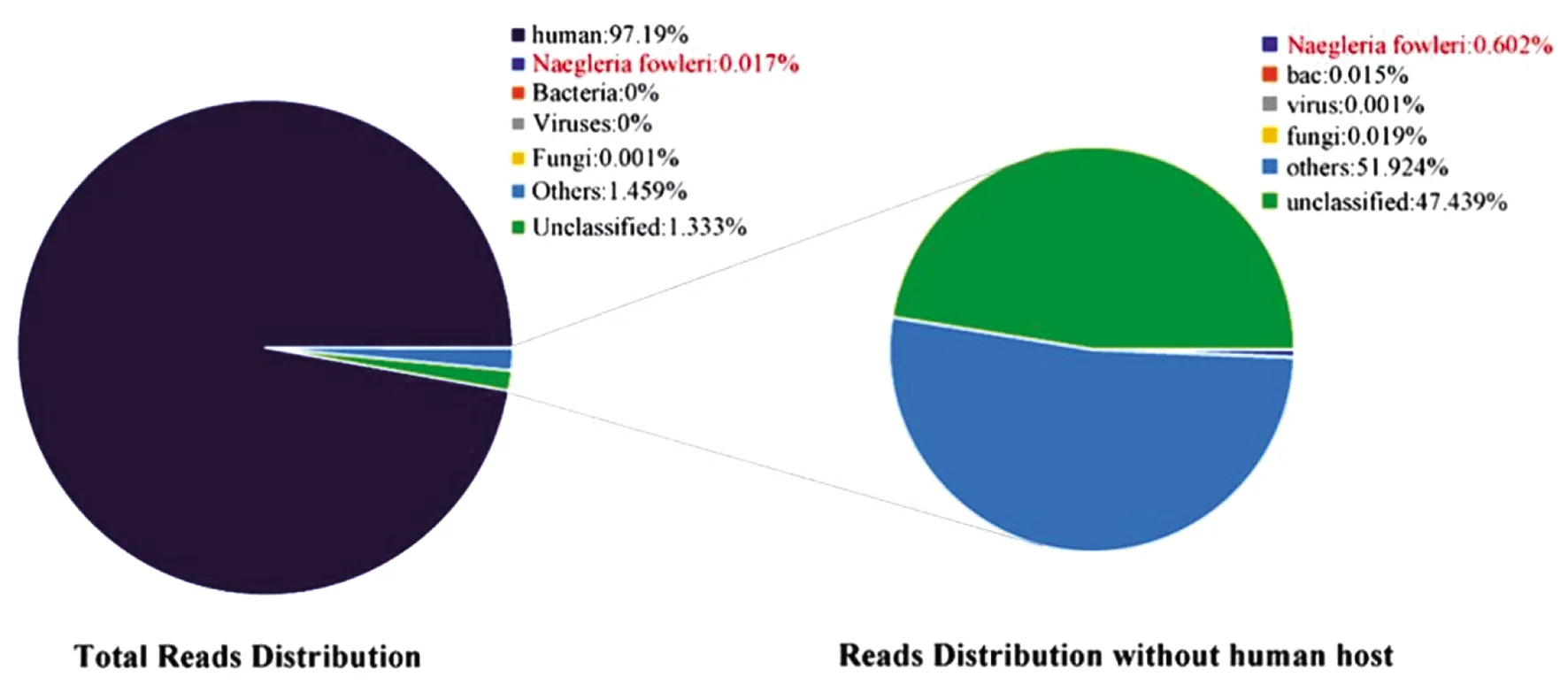

2.4 PCR检测及序列分析 在BGIS EQ-500平台上执行NGS。分析显示:当序列检测确定12752(75011765)时,序列读取0.017%唯一对应的为N.fowleri;当测序检测深度超过25 M,读取值覆盖了高比例的基因组;当从人类宿主的读取被排除在外时,N.fowleri读取值是所有微生物物种中最多的,占微生物总读取和未知或未分类读取的0.602%,并超过细菌或真菌的总读数。见图2。

图2 患者脑脊液的基因检测情况图

2.5 诊断与治疗 根据患者的脑脊液标本的分子生物学与病原学检测结果,确诊为纳格里阿米巴原虫感染。

该疾病发展迅速,未做出诊断之时,患者就因颅内感染而死亡或脑死亡。患者在诊疗期间,先后予以万古霉素(1 g,q12h)、舒普深(3 g,q8h)、美罗培南(2 g,q12h)、头孢曲松钠(2 g,qd)、青霉素(4.5 g,q8h)、两性霉素B脂质体(10~60 mg,qd)等抗感染,辅以血管活性药物等治疗以维持血压;补充人血白蛋白提高免疫力;输注血浆、血小板、红细胞以补充凝血因子、血小板和血红蛋白,防止出血,提高血液携氧能力;雾化吸入、呼吸机辅助呼吸及保护肝肾、营养支持等对症处理后,患者仍然处于深昏迷,于2020年11月10日患者家属决定放弃救治,要求自动出院,出院后于次日死亡。

3 讨 论

纳格里阿米巴感染是近十多年来才被认识的一种新的寄生虫病。该阿米巴可直接经鼻腔粘膜沿嗅神经入脑后所致急性脑膜脑炎,该病起病急、病程短、病情险恶、死亡率高,目前尚无特效药物治疗,抗生素和其它化学药物均无效果,常用的抗阿米巴药物也无效果[11-12]。基因测序有助于快速诊断N.fowleri引起的PAM,脑脊液检测找阿米巴有助确诊。实验室检查提示:中性粒细胞增加,呈细菌感染性脑膜脑炎表现,但革兰氏染色由于受阿米巴破坏,表现为阴性,这是本病与细菌性脑膜脑炎的不同之处,也是鉴别PAM和细菌性脑膜脑炎的重要区别。因此,临床医生普及这方面的知识,可提高对本病的诊断和治疗水平。

本病在国内十分罕见,病例稀少,已报道的8例感染者中仅有1例在生前诊断,其余均为死亡后腰穿或尸检而确定,本病例虽然生前确诊,但因缺乏有效的治疗措施,也无法幸免死亡的结局。

纳格里阿米巴是一种自由生长、有高度活动性的寄生原虫,存在形式为滋养体、包囊和鞭毛体3种形态,在感染组织中仅见其滋养体。人群感染主要通过接触污染的水体,一般有夏天死水塘游泳史或接触史,或有在温度较高的池塘、湖水中游泳史,在死水沟内洗头、洗脸洗鼻或使用长时间未用的水管内的水也可引起感染。因此,预防感染本病的最好方法就是不要在不干净的河水、湖水、池塘水中游泳、洗澡、洗脸等,避免接触长期不流动的管水,或避免被管水喷溅脸面部。一旦接触污染的水体后出现头痛、发热、恶心、呕吐、嗅觉异常等可疑症状时,应立即就医,争取早发现、早治疗。

利益冲突:无

引用本文格式:陈宝建,谢汉国,林婉挥.福建省首例纳格里阿米巴(Naegleriafowleri)感染的诊治分析[J].中国人兽共患病学报,2022,38(1):89-92.DOI:10.3969/j.issn.1002-2694.2021.00.165