历史的虚构及其在城市更新中的意义

2022-08-05中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司陈继华王小红

■ 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 陈继华 王小红

在旧城改造或历史文物保护过程中,设计师大多会在历史风貌恢复上对建筑文物周边街区采取一种表演性策略。在这种策略之下,隐含着一种对历史的虚构,然而单纯地将这种虚构看作是对过往历史的篡改,或者批评这种虚构是对当代城市历史言说的放弃,都显得过于简单。值得注意的是,城市建设活动作为一个可以被分析的历史文本,其永远体现着此时此刻的意识形态。本文试图对这种表演性策略背后所隐含的观念进行分析,从而发掘出导致这种设计策略的深层结构以及社会机制。

风格,作为一种话语

形式分析的奠基人——海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin)通过对不同图像的对比,在形式和理念之间建立起了某种必然的联系,后经欧文·帕诺夫斯基(Erwin Panovsky)的批判与发展,图像被认为隐藏着某种象征含义。帕诺夫斯基继承了黑格尔的历史观,认为一切事物的外在表象都反映了这个时代的精神本质与整体诉求。他由此提出,受制于哲学观念的更迭,从而导致了图像主题的转变。通过图像学分析,帕诺夫斯基将图像的历史与时代精神构建起了某种因果关系[1]。这种因果关系深刻影响了当今建筑与景观学科认知和使用形式的方式。

话语系统的错位

在古代中国,园林与建筑的形式并没有像今天这样成为一种知识研究的对象。以中国古典园林的经营为例,当面对同一种形式时,生产这一形式的古代文人所使用的“话语”系统与今天重新去解读这一形式的职业设计师所使用的“话语”系统是有差异的。

对于古代文人而言,园林的形式来自于中国古典文化中的宇宙观。不同于西方强调差异与对立的二元论,中国的思辨传统更强调事物的相辅相成,这导致成对的概念共同出现,如阴与阳、儒与道、虚空与真实。伴随着这种对立共存的宇宙观,产生了一个分类系统。其并非今天我们所强调的“一次分类只能使用同一标准”,而是将一个名词与另一个名词进行对应,如山与水、日与月、出世与退隐。在这种对应过程中,山水的概念被文学系统不断地塑造与挖掘,从而参与到文人的日常想象中来。

然而,对于今天接受过专业训练的设计师来说,古典园林背后的编码系统已经被所谓的学科知识所替代。对于当下中国设计师而言,他所使用的分析方法来自于今天我们所称的“学科”。“学科”的目的是在于建立一套自治的知识系统及概念体系。借助制图术和图纸分析,建筑学发展出了一套完整且相对独立的“话语”,而形式分析及由此产生的风格分类是这一分析方法的重要成就。如今,通过“学科”系统训练的人,都能够熟练地使用“空间”“形式”“流线”“功能”“风格”等语汇来搭建自己的认知框架。通过言说方式的转换,原本的历史被替换,同时,被替换的历史参与到今天对城市环境的重建中来。

形式生产的依据

在沃尔夫林和潘诺夫斯基的工作中,其落脚点是要从图像的背后挖掘出原初的意义。一个图像表现了怎样的历史主题,同时这一主题又如何在不同的历史时期被修正。通过这种探寻,潘诺夫斯基所要回溯的是一个从文字到图像、从意义到再现的过程。潘诺夫斯基的工作从某种意义上讲接近于符号学[1]。

然而,沃尔夫林与潘诺夫斯基的工作是如何影响到建筑和城市风貌的,下面我们将做详细的论述。

沃尔夫林为图像分类提供了一种方法论,不是以单个艺术家为研究对象,而是试图建立起一种形式类型,也就是风格[2]。今天我们使用风格一词,只是想强调两种形式之间具有显著差异,而对于造成这种差异的驱动因素并不关心。对于历史中的形式,我们更关心的其实是它的符号意义。

罗伯特·文丘里(Robert Venturi)与潘诺夫斯基的追本溯源不同,其侧重于讨论形式在符号系统中的意义指涉,以及当某种特定的形式被阅读时,在观者的头脑中获得了怎样的表达[3]。他并不关心一个历史形式在历史中的象征意义,更强调形式对于今天的意义,以及观看者从中所获得的某种愉悦感[4]。这种愉悦感并非来自美学,更非潘诺夫斯基所探讨的古典理念,而是来自大众娱乐和历史的虚构。

因此,在经过“学科”的训练之后,设计师掌握了如下原则:一是形式原则;二是形式的发生机制;三是符号系统的“能指”与“所指”。经过这套话语体系的规训,古典形式对于设计师来说在某种程度上转换成了一种素材,一个可以根据服务对象和目的的不同,按照上述原则进行更改与拼贴的形式语汇,或者说是风格库。

策略选择的深层机制

通过上述分析,我们可以得出下述结论,“话语”制造了历史事件,“陈述形式”的自律导致了其对人的主宰[5]。当设计师面对一个已经失去了历史特征及物质记忆的传统街区时,所采取的策略往往是如何将过去的历史转化成今天的意义。下面将讨论造成这种策略选择的结构性因素。

历史的焦虑

历史的焦虑是在城市化发展到一定程度时被制造出来的主题。相对于现代化,老旧的城区被构建成了另一个极端。这种构建方式就像爱德华·沃第尔·萨义德(Edward Waefie Said)所指出的西方构建东方的方式。在整个话语体系中,东方是西方依照自己所构建出来的一套话语方式。被西方所制造出来的东方学,“是一种根据东方在西方经验中的位置而处理、协调东方的方式”[6]。

正是基于这种构建方式,中国与现代化被安排在了一套陈述形式的两级。在特定的历史时期,它表现为用现代化来否定自己。大量的老旧街区被拆除,代之以所谓现代的城市景观。随着城市化的进展,这种话语体系制造出了一种新的历史焦虑——自我的迷失。一种历史的失落感开始弥漫,这时我们迫切地回过头来重新审视自己的城市历史。

平民化带来的大众娱乐

现代化所带来的另外一个后果是民主化。知识的平民化有力地促进了文化消费群体的产生。“群体的某些特点,如冲动、急躁、缺乏理性、没有判断力和批判精神、夸大感情等”[7],这些被古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)所描述的群体特征在今天仍然占据着统治地位。这一过程和它所建立的方法,以及所使用的社会技术就如同齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)在《现代性与大屠杀》中所揭示出的“死亡是一种生产”[8]一样。教育被标准化、流程化、计量化、系统化,从而使教育的成果,也就是人,可以被现代的生产制度所考核。教育使自己作为一种系统性工具内嵌进整个现代社会当中,从而产生了一种像卡尔·马克思(Karl Heinrich Marx)所说的人的“异化”[9]效果。

相对于知识分子,平民阶层渴望能够感同身受的历史经验。因此,需要将遥远抽象的大历史转变为信手拈来的日常生活。普遍的操作手段是将历史演绎成故事剧本或直接给故事套上历史的外衣。通过这种转换,从而使历史介入进当下的生活情景。

然而在转化过程中,历史中的空白需要用想象来填补。我们会将今天的观念、技术术语运用到对过往历史的表述中去。

意义的重建

上述分析的主要目的在于解释两大问题,每个问题又由对两个小问题的回答来阐明。第一个问题是为什么形式会变成一个和历史意义紧密关联的词汇,以及为什么当我们要选择一种方式来表述历史的时候首先想到的是形式?第二个问题是什么样的社会背景制造出了这一问题以及对这一问题的回答方式是如何与社会机制形成明确的契合关系的。

在回答完上述问题之后,我们才可能进入下面的问题,也就是这样使用历史的方式是否有意义。虚构的历史是否还具有历史的价值,以及会具有哪些实践意义?下面,我们使用南昌绳金塔历史街区更新项目来作详细阐述。

绳金塔位于南昌市西湖区,其历史可追溯到唐天佑年间,后历经多次重建与修缮,如今已成为一个城市公园。同时,绳金塔所在街区属于城市旧城区,存在基础设施老旧、活力下降等诸多问题,如何激活这一街区成为该设计面临的重要任务。

历史的虚构与想象

历史除了客观、真实的一面外,当它被人所理解和认知的时候,还会被赋予一系列的主观色彩。一些有幸被保留下来的历史街区,都变成了人们想象一个时代的素材。然而,这种想象难道能够被说成是没有意义的吗?笔者认为,未必。因为这些虚构至少让人们获得了深深的情感满足。尤其是面对那些已经不复存在的历史,虚构以及由虚构所产生的情感或许是它们唯一的出路。

具体到这一项目上,如何重建一种对历史的想象,并从这一想象中获得某些城市生活的愉悦,以使人愿意在此消磨数个小时,便成为了设计的目标。为了实现这一目标,项目采取了两个策略,其分别包含了对形式的使用以及对影像技术的开发利用。

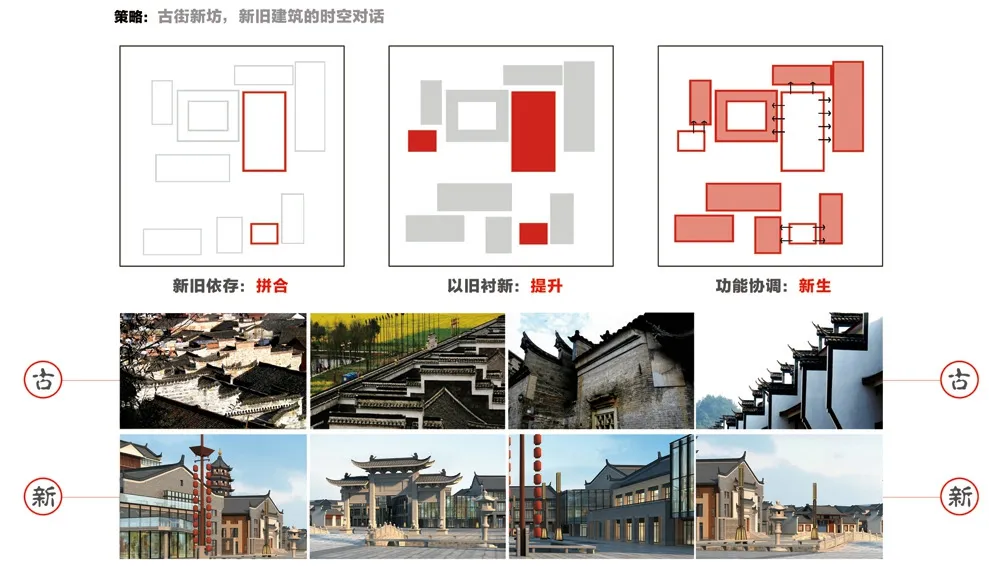

第一个策略是“制造”一种风格。正如前文在讨论风格、图像学与符号理论时所讲的那样,普通人理解形式,使用的是一种符号学的方法。引用一种建筑风格,在城市的某个街区中创造出一种历史的想象,对于城市环境来说,能够产生非同寻常的作用。它可以将人们吸引至此,并愿意在此消磨时日,从而使整个街区获得活力。

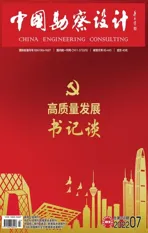

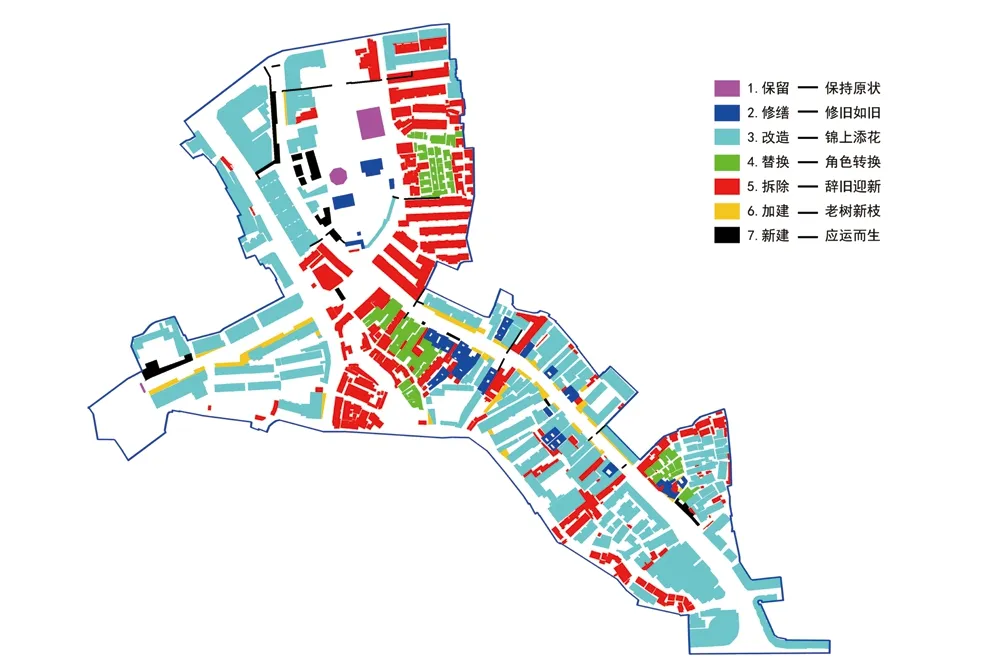

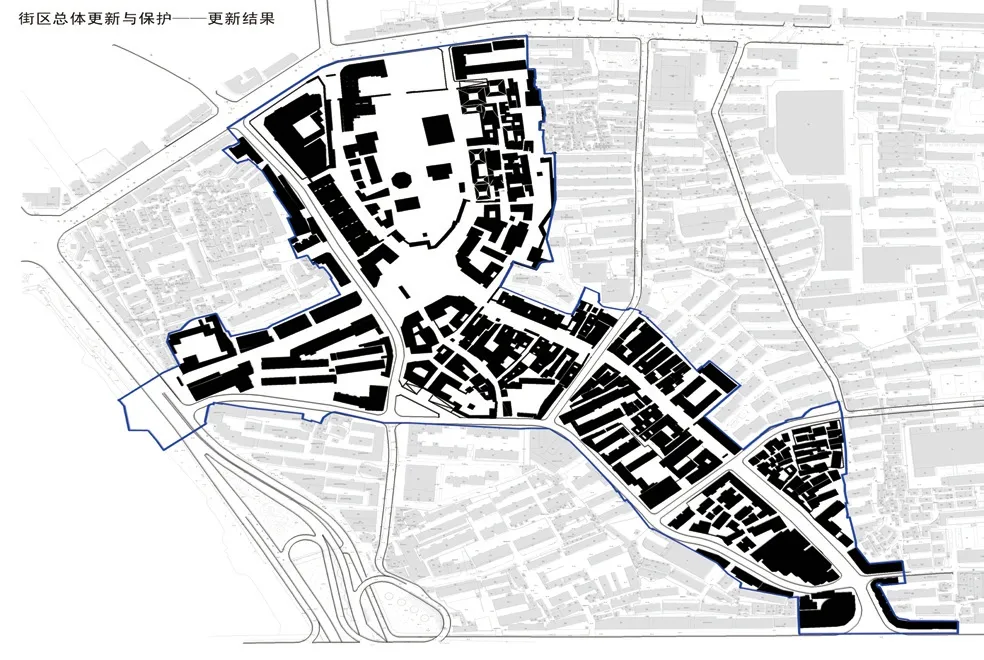

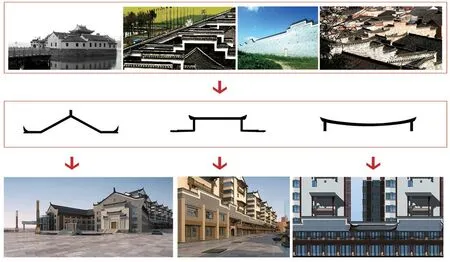

就该项目而言,设计师首先对周边街区的现状建筑进行了梳理与分类,并对每栋建筑的形式特征、使用功能进行了归纳、总结和评价,从而发展出针对不同建筑的更新策略,具体包括保留、修缮、改造、替换、拆除、加建和新建(图1、图2)。另外,项目团队还对赣派建筑的形式要素进行了分析与提炼,目的是为了将这些具有符号学意义的建筑语汇运用到设计中来(图3、图4)。最终,通过对建筑风貌的整体把控,使人们能够建立起一种关于历史情境的想象。

图1 街区更新方法与策略

图2 街区更新结果

图3 赣派建筑元素

图4 建筑元素提炼

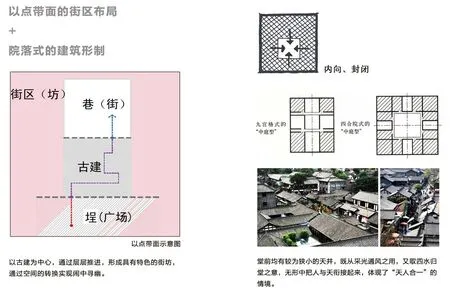

另外,该项目将古代建筑、城市的空间特征跟项目现状的街区结构进行了分析与比对,最后发展出既适合于当前场地,同时也蕴含了古代空间意向的城市设计发展策略,即以古建为中心,通过空间的层层递进,从而形成具有特色的街坊格局。有效的空间转换有助于实现闹中寻幽,这种层次分明、循序渐进的组合序列能唤起人们对庭院式生活方式的回忆与想象(图5、图6)。

图5 街区结构

图6 坊巷布局

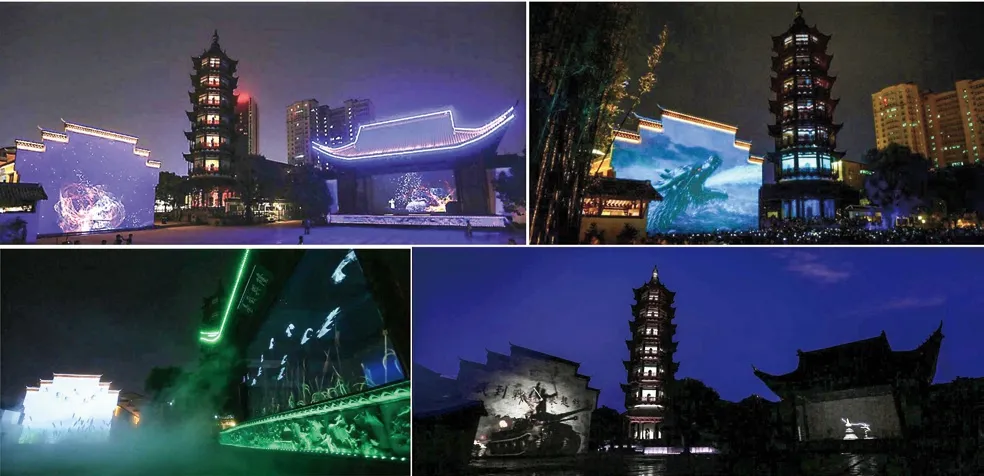

第二个策略是采用3D投影和公共艺术的方式,将历史与生活情境进行艺术再现(图7)。通过公众与影像、雕塑的互动,一方面提高城市景观的参与度;另一方面则有助于制造公共话题以及共同的想象,从而使街区获得广泛关注。这些关注以及参与最终会转换为新的城市记忆,根植于新一代人的头脑当中。我们的经验是:对于那些已经散失并无法追溯的历史,基于有限的史实资料,进行艺术性的想象和复原,对于公众群体有着至关重要的意义。它不仅能够塑造一种集体记忆,同时通过这种集体想象,真正的公共空间得以建立。

图7 《 金塔传奇》主题灯光秀

平民的城市需要平民的胜利

商业社会必然会导致平民文化。这时,平民文化比精英文化在大众中更容易获得广泛传播。所以,如何将衰败的传统街区转为充满活力的城市空间,一个重要的策略便是选择一种合理的商业模式。细化到这一项目上,设计团队通过对整个街区的业态进行规划,使商业活动既能被当前的城市空间所支持,也能最大限度地吸引城市居民。这一工作包括两个部分:第一部分是通过对当前城市空间的调研,梳理出项目街区中的空间特征并对各种问题进行归纳和总结,同时根据传统城市空间的原型,发展出合适的设计策略;第二部分则是根据制定出来的空间策略,对整个业态进行规划和布置。

首先,绳金塔在竖向上是整个街区的控制点和视觉焦点。同时,地块内的主要道路全部汇向绳金塔,从而为视线控制提供了良好的空间基础。另外,更重要的是其街网布局也符合小街区的典型特征,不仅尺度适宜,其有序的道路分级和穿插,还为空间的纵深提供了结构性支撑。这种结构能够有效保证项目区域内的场所做到动静结合,从而满足商业活动所需要的大规模人群聚集,也为私密、半私密聚会提供了有效的城市场地。它不仅支持了更多的活动功能,同时也支持不同的社会阶层出现在街区内。它避免了自勒·柯布西耶(Le Corbusier)以来由城市功能分区所导致的建筑强权,这一强权在雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的《癫狂纽约》中得到了精确的描述和极致的表现。现代主义城市所造成的一个直接后果是围绕着街道的公共生活的消失,城市生活几乎全部被摩天楼所吞噬[10]。因此,恢复街道生活便是对某种古典城市类型的回溯,而这一城市类型背后所隐藏的空间物质形态,可以成为阿尔多·罗西(Aldo Rossi)所定义的“原型”。这种“原型”并不仅仅是物质的,同时也是心理的[11]。这暗示了民众对这种空间原型具有更为广泛的认知度。在该项目中,这种原型就是南昌城市历史中所存在的“坊巷”。通过对该原型的重建,形式成为了一种包含更多意义的历史得以继承。

在空间原型确定后,下一步的工作就是进行业态分析,从而为制定出合理的商业策略和打造品牌创造基础。我们以绳金塔街为例,来说明有序的业态规划对于街区复兴的重要意义。

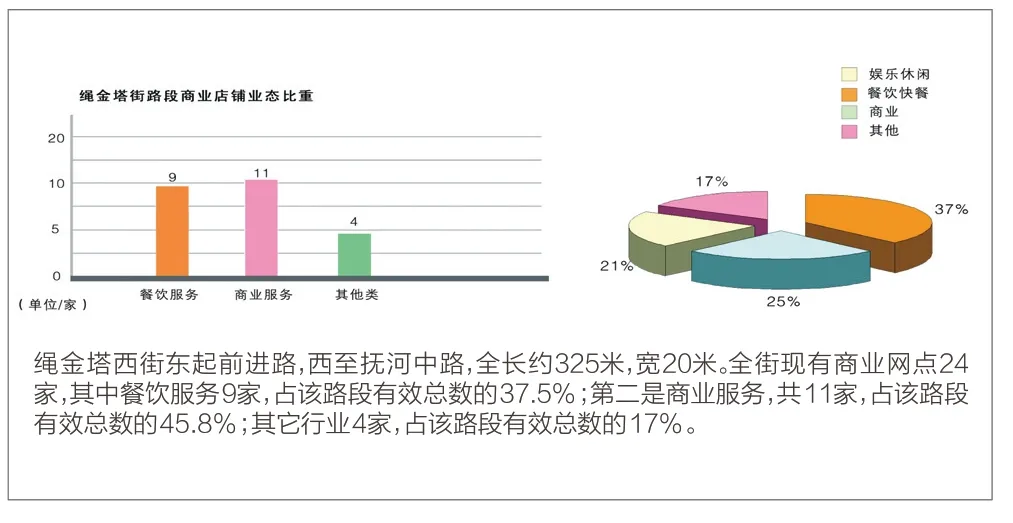

如图8所示,绳金塔街商业店铺中餐饮业占据较大比重。另外,通过现场调研发现绳金塔街的商铺存在诸多问题,如产业形式低端、经营缺乏统一管理、建筑立面杂乱、产业分类不明确,从而难以形成鲜明特色,导致无法塑造街区品牌。基于现状和前文所提到的空间原型来讲,整条街适合发展餐饮休闲。从城市角度看,南昌缺乏休闲美食主题街,同时从大众文化和品牌效应来说,美食街拥有较高人气指数。另外,绳金塔街属于南昌的老街,居住在这里的人并不是新移民,因此其积累了浓厚的市民文化,具备打造特色美食街的人文基础。

图8 绳金塔街商业店铺业态比重

基于上述分析与目标,设计师对绳金塔街的业态进行了重新调整与分配(图9)。

图9 绳金塔街商业店铺业态调整后效果

综上所述,将特色美食街作为一个品牌内置到“坊巷”的城市肌理中,既契合空间原型,也为商业营销制造了话题。同时,还为民俗文化的表达提供了场所,从而将这一城市空间通过商业模式的激发,真正交还给民众。

总结

本文通过对设计行为背后“陈述形式”的探讨,来说明究竟是什么样的话语制造了当今关于旧城保护这一话题,以及对该话题的回应,究竟是为了服务于哪一种机制。通过对这些问题的回答,笔者试图说明,对历史素材的使用以及对历史的虚构是符合当今整个资本运行机制的。因此,从这种意义上讲我们确实是在创造一个属于今天的历史。

文章后半部分通过对一个设计实例的分析,具体说明了设计是如何内嵌到社会制度中的。如今,该项目的一期已经实施完毕,其对历史素材的使用,有效地制造话题并激活了这一街区。同时,通过对业态的调整,绳金塔街已经成为南昌独具特色的美食街,每到晚上,这里便会聚集大量的市民和游客。