鹤壁刘庄墓地族属研究*

2022-08-04陈畅

陈 畅

(南开大学历史学院)

河南鹤壁刘庄墓地[1]共发现二里头文化[2]时期墓葬338座,根据随葬炊器分析,其中99座矮领鬲墓属于下七垣文化、31座高领鬲墓属于白燕四期文化、45座夹砂罐墓和1座酒器墓属于东下冯文化、3座酒器墓属于二里头文化(图一)。刘庄墓地一至三期的年代,和下七垣文化、白燕四期文化及东下冯文化年代大致相当,刘庄墓地二期与二里头文化二期年代相当[3]。墓地四种不同考古学文化的陶器,暗示出物质遗存背后的人群不同。但物质文化有别、生活方式不同的人在同一个墓地中始终彼此相伴,并在定穴埋葬的规则和方式上表现出一致性[4]。

图一 刘庄墓地考古学文化构成示意图

一、族属的研究路径

在对二里冈文化年代更早的考古研究中,研究者往往把考古学文化与文献记载的古代族群相对应。所谓先商文化,是基于商代考古遗存的综合分析,得到以鬲为代表的某些器物的相似性作为文化特征,再以相似性追溯这些考古学文化特征更早的形态及其地理分布,据此确定商代以前商人的分布范围。但此类研究只说明了部分商代以前商人物质文化的来源,而与商人的“族源”没有绝对关联。对特定器物组合和遗址历史的具体描述和阐释,根本上还是从“形制解读历史”[5],反映了文化或族群的性质是铁板一块、边界分明的设想[6]。而事实上,如柴尔德所言,考古学文化研究是考古学家对遗存的分类体系,但是在考古学文化产生之初就和族群不具有对应关系[7]。很长一段时间以来,虽然在理论上考古学界都认同考古学文化不能和族群对应,但在具体研究实践中更倾向于把以族属命名的文化看作是考古学文化[8]。如何确定特定考古遗存的族属是一个亟待解决的方法论层面的问题。

人类学对族属的判定,早期倾向于采用客位视角,根据研究者对社会文化差异的观察来定义族群[9]。中国较有影响的是斯大林的民族判定[10]。1969年挪威学者巴斯提出,族群群体的构成来自人群的主观认定,尽管族群范畴需要考虑文化差异,但是不能由此认为族群单位与文化异同是对等的关系[11],这一观点被公认为人类学族群分析的转捩点。之后西方社会科学主流观点认为,族群是“自我定义的系统”[12]。但不论客位还是主位,以上两种理论立场都无法否决认同与集体意识是构成族属的重要因素[13]。

就考古学研究而言,认同和集体意识依托于物质遗存,对物质文化的研究可以提供观察社会关系的方法[14]。对刘庄墓地人群族属的研究,本文拟从物质层面入手,探讨墓地人群制度和精神层面是否具有一致性,并与夏商时期考古学研究成果和历史文献相比较,以此确定刘庄墓地人群族属,并探讨商族起源的问题。

二、物质文化体现的主观认同和集体意识

1.墓地规划与人群社会组织

刘庄墓地分东西两个墓域,墓域内各包含两个墓区,其中,东墓域含甲墓区(墓葬66座)和乙墓区(墓葬92座),西墓域含丙墓区(墓葬84座)和丁墓区(墓葬90座),另有6座墓葬因其位置等原因无法归入相应墓区。各个墓区又分为两个规模几乎相当的墓群。各墓群又分为二到三个墓团,每个墓团从十几座墓葬到二十几座墓葬不等(表一)。墓地布局可以概括为由墓域、墓区、墓群、墓团组成多层次的二元结构。东、西墓域的分割线是墓地规划的中轴线,为磁北向东偏转10°左右[15],这个方向与商代墓葬和建筑的定位方向一致[16],而区别于磁北向西偏转4°~6°的“二里头方向”[17](图二)。

表一 刘庄墓地布局与炊器分布统计表

图二 刘庄墓地布局示意图

墓地布局各个层次在年代上基本一致,反映了死者的亲疏关系和社会组织层次。东下冯文化人群只分布在东墓域;下七垣文化鼓腹鬲人群只分布在西墓域;下七垣鼓肩鬲人群分布于西墓域和东墓域的乙墓区;白燕四期文化人群分布在东墓域和西墓域的丁墓区。下七垣文化鼓腹鬲人群与东下冯文化人群没有直接的交集,在墓地中分开埋葬,推测这一现象和生者的居住形式是一致的,即两个人群分开居住。白燕四期文化人群从东墓域向西墓域流动,下七垣文化鼓肩鬲人群从西墓域向东墓域流动,使墓地形成一个整体。整个墓地范围内,没有同一文化性质人群聚集埋葬的现象,反而是不同文化性质的死者,依据埋葬规则,必须葬在同一墓区、墓群或墓团,推测血缘和姻缘关系是造成这一现象的原因。

体质人类学研究表明,墓地不似有发生大规模战争的迹象,青壮年死亡个体以因难产和产后感染等疾病死亡的妇女为主体[18]。下七垣文化鼓肩鬲墓主死亡年龄峰值为20~25岁,下七垣文化鼓腹鬲墓主死亡年龄峰值为25~30岁。东下冯文化和白燕四期文化墓主死亡年龄峰值为20~30岁。推测白燕四期文化人群和东下冯文化人群可能与下七垣文化人群相互配婚,从人口学角度进一步说明了三种文化性质人群互为配婚群体的关系[19]。

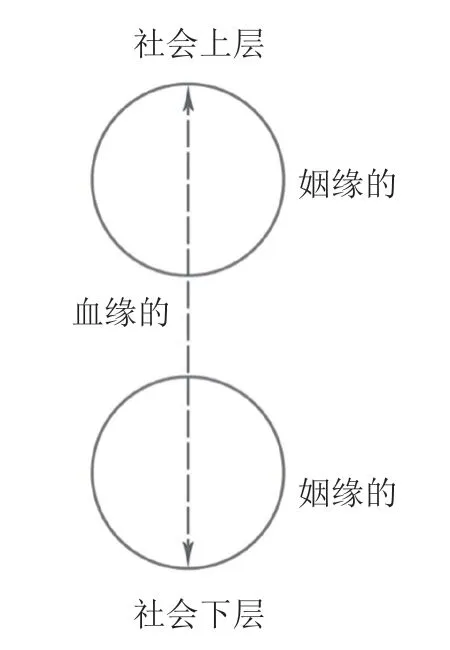

根据《左传·定公四年》记载卫国祝佗讲述周初鲁国分封的情况,分鲁公“殷民六族,条氏、徐氏、萧氏、索氏、长勺氏、尾勺氏,使帅其宗氏,辑其分族,将其类丑,以法则周公,用即命于周”[20]。朱凤瀚通过典籍与金文、甲骨及墓葬资料相互印证,认为商人家族的组织结构有以下特征:商人是一种民族共同体,其成员并非同姓,以子姓商族为例,其性质属于“姓族”(gens或clan)。商代晚期子姓商族已分化为若干个分支,典籍称为“宗氏”,亦即宗族,相当于人类学上所谓世系群(lineage),宗族下又包括若干分族,即更小的世系群。他根据殷墟西区墓地分析结果,认为如果可能存在“大群”一级墓地所代表的家族即是宗氏,则“群”一级墓地即代表分族,分族的更小分支即相当于殷代墓葬中“组”一级墓地所代表的家族,这一级家族是商人家族组织中最基层的单位。上述结构对于一般商人家族与较显贵的贵族家族来说都是相同的[21]。刘庄墓地结构与商人家族组织结构相符合。墓地—墓域—墓区—墓群—墓团的结构,对应社群—宗族—分族—大家族—小家族的五层关系。因此刘庄墓地社会组织是以血缘关系为基础,并具有一定地缘组织性质,和殷墟西区墓地一样以“族”为单位聚族而葬,各“族”之间是非亲即姻的关系[22]。

根据对考古资料和文献资料的认知,墓地使用葬具的情况可作为社会地位高下的指标。首先,组成刘庄墓地主体的三种考古学文化人群用棺比例分别为,东下冯文化人群19.5%,白燕四期文化人群12.9%,下七垣文化人群6.1%。据此推知三个人群的社会地位为,东下冯文化人群高于白燕四期文化人群,白燕四期文化人群高于下七垣文化人群。有学者认为,以东下冯遗址为代表的遗存是二里头文化在晋南的一个类型[23]。晋中的白燕四期文化与其地缘关系紧密。墓地人群依距政治中心的远近关系排列人群地位等级的做法,类似商人社会根据与时王的血缘关系决定社会地位的做法[24]。

其次,东墓域中甲墓区用棺比例15.2%,乙墓区14.1%;西墓域中丙墓区2.4%,丁墓区2.2%。东墓域地位高于西墓域,而位于东北方位的甲墓区地位最高,这一现象应与“殷人尊东北方位”[25]的观念有关。

再次,同一考古学文化人群社会地位存在差别:下七垣文化人群中鼓肩鬲墓主高于鼓腹鬲墓主;白燕四期文化人群中东墓域墓主高于西墓域墓主。下七垣文化鼓肩鬲人群和白燕四期文化人群中,一些人与东下冯文化人群共同葬于东墓域,而另一些人则与下七垣文化鼓腹鬲人群葬在西墓域。反映出同一考古学文化人群内部的分化,并产生了与之对应的婚姻法则;但集团内部的亲属关系又连接了东西墓域呈对立、分化的东下冯文化人群和下七垣文化鼓腹鬲人群,既维护了墓地的等级划分又维持了墓地的整体性(图三)。刘庄墓地用血缘关系贯通社会等级体系的现象与商人社会相吻合。朱凤瀚认为,商人宗族是血缘亲属组织,但亦是政治组织,最明显的特质是宗族内的政治等级结构。到了商代晚期,商人宗族成员间已存在较严格的等级制度,家族内部贵族与平民间已构成阶级的差别,只是表面上笼罩着亲族关系的外衣[26]。

图三 刘庄墓地社会组织示意图

2.墓向与俯身葬

刘庄墓地规划与人群社会组织具有强烈的商人特征,而丧葬习俗受到特定信仰、习俗的制约,与族属关系密切。墓向和俯身葬是商系墓葬中两个比较典型的特征,据此可进一步探讨刘庄墓地人群与商人之间的关系。

墓向方面,根据郜向平对商系墓葬的研究[27],大多数商系墓葬头向分布在0°~25°、90°~115°、180°~205°、270°至295°的范围内,在商人为墓葬定向的过程中,其基准坐标轴并不与正方向坐标轴重合,而是顺时针偏转了10°左右。

刘庄墓地无西向墓葬。东下冯文化墓葬46座,其中0°~25°占46%,90°~115°占50%,180°~205°占2%。白燕四期文化墓葬31座,其中0°~25°占29%,90°~115°占65%,180°~205°占6%。下七垣文化墓葬文化墓葬99座,其中0°~25°占64%,90°~115°占18%,180°~205°占9%。二里头文化酒器墓3座,墓向分别是15°、105°、186°。

刘庄墓地这四种考古学文化人群在墓葬定位时,均遵从了商人的方位特征,特别是东下冯文化人群和随葬二里头酒器墓的人群没有遵从二里头方向,充分说明他们对商人族群的认同。

二里头文化时期,陶酒器作为陶礼器,以赐予形式扩散到各地,陶礼器成为政治秩序和政治关系的主要象征性器物,在某些礼仪活动中起着重要的作用[28]。刘庄墓地四个墓区各有一座酒器墓,没有证据显示墓主在墓地中具有很高的特权,其财富和社会地位的排列顺序与所在墓区序列相同,墓向遵从商人的定位方向,因此陶酒器墓的政治象征意味比较强烈,二里头文化对刘庄墓地制度和思想意识层面的影响较小。

俯身葬方面,20世纪30年代,李济提出俯身葬是“殷商民族的一种葬法”[29]。之后学者们对俯身葬的性质进行了若干分析,但对死者的身份、性别莫衷一是。

刘庄墓地俯身葬墓55座,占总数的16.3%,其比例和郑州商城较为接近[30]。俯身葬墓葬中,下七垣文化18座,白燕四期文化11座,东下冯文化11座。每个墓团内俯身葬墓葬的考古学文化有别(表一),说明俯身葬葬俗在标示和区分家族层面具有一定意义。

四个墓区俯身葬比例为,甲墓区22.7%,乙墓区21.9%,丙墓区13%,丁墓区10%,恰与四墓区用棺比例的排序一致,推测俯身葬也是墓区人群社会等级的标志(图四)。

图四 刘庄墓地各墓区俯身葬与用棺比例对应图

孟宪武、胡进驻、郜向平等学者提出商人俯身葬与男性相关[31]。刘庄墓地俯身葬墓葬中,可辨识性别的有15座,其中男性9座,可能为男性的1座,女性5座,虽不能肯定刘庄墓地俯身葬偏向于男性,但和男性的相关性应大于女性。

三、墓地人群族属

刘庄墓地四种考古学文化人群虽然在随葬品表现的物质文化层面有一定区别,但社会组织结构和葬俗方面与商人社会相符,在主观认同和集体意识方面体现了商人的特征。因此刘庄墓地是商人在二里头文化时期的族墓地。

本文涉及了两个“族”的概念:一个是狭义的族,指父系宗族,在本研究范围内认为同一父系宗族物质文化的面貌较为一致,与考古学文化具有一定的对应关系;另一个是广义的族,即族群,刘庄墓地反映的商族除了父系宗族以外,还包括部分具有姻亲关系的异姓家族,以及文化上与商人亲族相融合的异姓家族,社会关系中既包含血缘关系又包括地缘关系。

殷商时期往往有超族祭祀的现象,所谓的“神不歆非类,民不祈非族”之祭祀原则在具体实施中并不十分严格[32]。类似的现象也出现在人类学研究当中,在羌人的寨子中经常包括几个“家族”,此种“家族”依靠各成员家庭对家神的崇拜来凝聚与延续,然而这家神也是地盘神,人们因在某地盘上建屋或迁入某地,而开始祭某家神的情形是很常见的[33]。刘庄墓地中,白燕四期文化人群和东下冯文化人群都是迁入到下七垣文化人群地盘的人,商人的生活方式和思想意识很可能影响到族群身份的认同、复制与改造。虽然在物质文化上三者自始至终相互区别,但各种社会关系早已纠缠在一起。

四、刘庄墓地对商族起源的启示

邹衡认为,先商文化与山西境内的考古遗存有着密切的关系,传世文献记载和商人通婚的有娀氏在今天山西境内,山西境内的考古学文化遗存里面很可能存在着有娀氏的考古遗存[34]。刘庄墓地白燕式高领鬲,演变逻辑与白燕遗址四期同类器一致。下七垣文化鬲属于商式鬲系统,在墓地出现的时间只晚于墓地仅有的一个形态最早的白燕式鬲,此后一直与白燕式鬲并存,并延续到墓地终止使用。目前在河北、河南发现白燕式鬲的遗址、墓地几乎也都可以找到下七垣文化陶鬲,两种陶鬲形影不离。同时,在晋中白燕遗址四期、五期,即夏至早商阶段,白燕式鬲与商式鬲也同时存在、共同发展。下七垣文化是商代以前商人文化的主体,白燕四期文化和下七垣文化之间没有承继关系,两个文化关系的背后应当是两个通婚的集团。白燕四期文化很可能是有娀氏的考古遗存,但不是下七垣文化的源头,山西不是商族的起源地。

如何看待神话传说与考古学研究结论相悖的问题,则需要重新审视龙山时期到二里头时期太行山两侧考古学文化格局,以便对商人起源的历史文献有新的认识。在新石器时代至二里头时期,太行山两侧的考古学文化发展是不平衡的。至少从仰韶时期开始,西侧的考古学文化就一直比东侧发达,对中原地区考古学文化发展的影响也更加强烈。白燕式高领鬲在晋中地区根基深厚,至少可以追溯到龙山时期的游邀文化[35],且二里头时期与东下冯文化地理位置相邻,地缘关系更接近当时的政治中心。因此白燕四期文化人群不论是文化传统还是政治地位都要优于下七垣文化人群。

人类学和口述史研究表明,在亲属结构中最重要的是“人们相信什么”,而非“事实是什么”[36]。亲属关系主要是以文化来界定的。族群是亲属体系的延伸,当族群透过族谱、历史或传说,来叙述与他们的起源有关的“过去”时,经常其中所反映的并非完全是历史事实,因此人类学家谓之 “虚构性谱系”。个人或人群都经常借着改变原有的祖源记忆,来加入、接纳或脱离一个族群;造成族群边界的变迁,也就是族群认同的变迁。而在一个社会中,社会记忆不断地被集体创造、修正与遗忘。历史文献作为一种集体记忆的传递媒介,它所传递的有时并非完全是客观的历史事实,而是主观的、选择性的历史。由共同历史记忆产生的根基性,仍只是现实利益下凝聚人群的工具[37]。

白燕四期文化与下七垣文化同是使用鬲的文化传统,而区别于二里头文化等使用罐的文化传统,同时,白燕四期文化人群又是与下七垣文化人群配婚的诸人群当中较为强大且古老的一支,这种配婚关系至少从二里头文化时期开始一直延续到殷墟时期。从人类学的视角可以认为在商人族群形成过程中,族群的血统传承,只是文化性解释的传承[38],他们很可能以使用鬲的文化传统比拟了血缘关系的远近与赓续,以假想的血缘根基将族群起源追溯到一个古老的强大部族,而有意识地抹去了下七垣文化人群的真实起源。

有娀氏之女简狄吞玄鸟蛋而生商始祖契的传说,并不是如实反映了商族起源过程中母系氏族阶段,而是商人借着人们集体遗忘,修正或重建历史记忆来调整可视为“手足同胞”的人群范围。张光直指出神话和历史确有一个最大的区别:即神话所代表的时间深度远比历史的为大[39]。有娀氏之女生契,表明商人在有娀氏已经发展到一定阶段时才与之结合,映射出商人在构建族群起源过程中对古老部族的攀附心理。

五、研究方法的探讨

族群认同是基于自我以及他者之间变化不定的、因势而异的、主观的认定,它植根于持续的日常实践与历史经验之中,但也容易被改造和截断[40]。中国历史上的民族,往往以文化来划分,而非以血统来划分[41]。但文化不只局限于物质文化层面。夏鼐曾明确指出历史时期的“殷周文化”“秦汉文化”或“隋唐文化”所用的“文化”一辞,与考古学上含有特定意义的“文化”严格说来,是要加以区别的[42]。因此,先商文化也应当与下七垣文化加以区别,二者是属于不同范畴的“文化”,二者不具有对应关系,不同考古学文化面貌的遗存,若深挖制度层面和精神层面,则有可能存在一定的一致性,而属于同族。在族属动态的变化中,以刘庄墓地为例,族群的形成、融合与分裂是多维度的,这一过程并不若考古学研究过程一般,先及物质层面,再到制度层面,最后才是精神层面。在研究中,如何从物质与意识的辩证关系上,正确理解物质性的考古遗存,这是科学认识与把握考古遗存反映的古代社会历史本质和规律的前提。