《新水浒传》底本考

2022-08-03张广

张 广

(黑龙江大学 文学院;东语学院,哈尔滨 150080)

一、问题的提出

中国古典名著《水浒传》于17世纪初传入日本,其传播和接受经历了原书引进、复刻、注释、翻译、翻改等阶段,绵延至今。以往的研究主要聚焦在《水浒传》和江户时代“读本”的文学关系上,相关研究可参考麻生矶次、石崎又造、德田武、中村幸彦、李树果、崔香兰、汪俊文的相关著述。《新水浒传》是吉川英治(1892—1962年)基于《水浒传》日译本,创作而成的现代小说。虽然同为《水浒传》题材的文学作品,《新水浒传》接受中国文学的方式是“易地移植”式的,作品的背景、人物、情节等都得到了较为直接的、完整的利用,从表面上就可明确看出是水浒故事。《新水浒传》最初(1958年1月-1961年12月)连载于《日本》月刊杂志上,1960年始陆续发行单行本,该书不断被重印,一直为日本广大读者所喜爱。《新水浒传》开日本作家重写《水浒传》之先河,受其影响,柴田錬三郎《我们是梁山泊好汉》、杉本苑子《悲华水浒传》、津本阳《新释水浒传》、陈舜臣《水浒传》、北方谦三《水浒传》等相继诞生,可以说《新水浒传》在《水浒传》日本接受史上具有里程碑意义。2016年《新水浒传》中译本问世。至此,经由《水浒传》《水浒传》日译本、《新水浒传》到《新水浒传》中译本的“书籍环流”业已形成,水浒故事的文本接受呈现出一个接受循环。在文本的翻译、改写、创作过程中,水浒故事的主旨、人物、艺术特征等发生了文学、文化上的变形,这些变形是对异质文化不同的解读,是不同文学观念的体现。因此,研究水浒故事的跨文本接受是比较文学研究的重要课题。要开展跨文本研究,需要有明确、可靠的底本。就目前文献调查而言,《新水浒传》尚无底本方面的研究。关于《新水浒传》的研究主要集中在翻译和改写策略方面,且这些研究仅停留在《新水浒传》和《水浒传》之间文学关系研究层面。因此,研究《新水浒传》确定其底本是亟待解决的问题。

需要指出,本文所论的底本是指《新水浒传》所据的日译本。随着日译本的揭晓,其日译本的底本——原著《水浒传》的版本问题也能够得以解决。因此,可以说本文考证的底本是《新水浒传》所依日译本之底本。

二、基于文本的外部证据

众所周知,《水浒传》是中国古代长篇小说中版本最复杂的作品之一,其繁本系统分为100回本、120回本、70回本,各个版本在回数、情节、文字方面均存在明显差异,这些差异直接影响《新水浒传》的文本生成,因此,对其所依据的译本的版本需要仔细甄别。然而,《水浒传》自17世纪传入日本以来,翻译活动不曾中断,译本众多。要从中找出《新水浒传》对应的译本并非易事,我们尝试从下面的依据来确定版本。

(一)来自出版社和学界的证据:吉川原计划要写120回的水浒故事

1962年吉川因病去世,《新水浒传》创作中断,其分量为原著的74回。虽然它是一部未完之作,但与《新水浒传》创作相关的证据表明,吉川原计划要写的是120回的水浒故事。 吉川的女婿贺来寿一说:“吉川《新水浒传》的底本是施耐庵作的百二十回本。”贺来是讲谈社的编辑,当时负责《新水浒传》的出版工作,《新水浒传》连载期间,往来于吉川家和出版社之间,他对《新水浒传》的创作情况应该相当清楚。正是这段经历使他和吉川家结缘,1961年(正值《新水浒传》连载的过程中)吉川亲自主持了贺来和其爱女曙美的婚礼,同年10月吉川因罹患癌症而住进医院,第48次(最后一次)连载的23页稿件,是吉川亲自交到贺来之手的。贺来以家人和出版人员的双重角色,参与了创作和发表的全过程,他的说法无疑是最具有说服力的。讲谈社的其他编辑后来说:“吉川在住院期间多次表示要继续写作《新水浒传》,虽然他很遗憾,但是也流露出完成了108个豪杰梁山大集结的大关目,也算一个了结,随时收笔也算差强人意。”

日本大众文学研究会的光敏武郎在《新水浒传》解题中评价:“《水浒传》是中国最大的英雄传奇小说,吉川从少年时代开始就一直爱读。他对施耐庵的120回本实施了意译,基本忠实原书情节,再现了水浒原著之魅力,但是没有完成写作,《新水浒传》成了绝笔。故事虽然在原著的前半部分结束了,但是相对完整,没有让读者有一种不完整的感觉,是一部厚重的名著。”

日本评论家草野绅一也说:“吉川的《新水浒传》因为作者去世而中断。据说是在各种版本中以120回本为底本的。”

(二)来自作家的阅读经验:吉川熟读的《水浒传》是《新编水浒画传》(120回本)

关于创作过程,作家自己最有发言权,吉川在《新水浒传》第一卷附录中说:“日本翻译《水浒传》的历史由来已久。在曲亭马琴的《国字水浒传》之前就有冈岛冠山翻译的水浒传,马琴之后又有久保天随和幸田露伴的译本,最近还有吉川幸次郎译本、佐藤春夫译本、村上知行译本,听说还有赛珍珠女士和杰克逊的英文译本。但是,无论是我们日本人小时候熟悉的帝国文库本、有朋堂文库本,还有最近出版的那些译本,它们都采用直译或者研究式的译法。所以,像中国人那样爱读水浒,欣赏水浒,对于普通日本人来说,还是很困难的,而且原著也过于庞大。因此,我写的《新水浒传》就算满足民众的需要。我努力使行文通俗易懂,对其内容进行了简化,《新水浒传》是我用意译的方式创作的、个人风格的水浒传简写本,当然这对于原著可能有所冒犯。”

上文吉川提及的“我们日本人小时候熟悉的帝国文库本、有朋堂文库本”指的是江户时代的译本《新编水浒画传》,这个日译本为120回本。其中帝国文库本《新编水浒画传》分上、下两册,上册1893年11月出版,下册是1893年12月出版,共计2000页,由东京的日本桥区本町博文馆发行,扉页上题《校订水浒传》,首页题《新编水浒画传》,正文是曲亭马琴和高井兰山所译,定价是1日元20钱,后来是1日元50钱。书中插图是葛饰北斋所作,但只有《新编水浒画传》的两成左右。该书版本众多,一直到昭和时代还在出版。

吉川英治是日本大众文学的代表性作家之一,善于利用历史题材创作通俗小说。除《新水浒传》以外,还著有《三国志》。该书也拥有众多读者,至今不断再版,保持着长久的生命力。王晓平认为《三国志》的底本是博文馆出版的帝国文库本《校订通俗三国志》。从吉川《三国志》的写作经验来看,《新水浒传》的底本同为帝国文库本《新编水浒画传》的可能性很大。

吉川的学生杉本苑子也曾提及帝国文库本,她追忆老师创作《新水浒传》的写作状态。“吉川一开始写作就势如破竹,一泻千里,听说几乎不看参考资料。因为他年轻时代经常看帝国文库的《水浒传》《三国志》等中国古典小说的缘故。先生对中国古典相当熟悉,驾驭自如,中国古典已经完全融入到其精神世界里。”杉本说的帝国文库本就是《新编水浒画传》。中日甲午战争后,日本出现“水浒热”,最具标志性的事件就是帝国文库本《新编水浒画传》的出版。所谓帝国文库是指博文馆(当时日本最大的出版社)出版的大众读物系列丛书,共计百册。在日本二战战败之前,日本人读得最多的《水浒传》就是帝国文库本《新编水浒画传》。

另外,杉本苑子在自己创作的《悲华水浒传》自序中说:“我第一次阅读《水浒传》是20年前。我读的是其译本《新编水浒画传》。”杉本的落款日期为1998年6月25日,那么可以推算出她第一次读《新编水浒画传》是在1978年,从这也可以看出《新编水浒画传》的持久生命力。

(三)来自同时代汉学家、学者、大作家的证据:同时代人读的《水浒传》是《新编水浒画传》(120回本)

作为同时代的汉学家、翻译家吉川幸次郎阅读的《水浒传》也是有朋堂文库《新编水浒画传》。“我生于明治末年,念完了小学进入中学,读什么书呢?外国文学,首先是从《西游记》开始的,然后是《通俗三国志》《水浒传》,然后开始阅读有朋堂文库的其他书籍。桑原武夫君也爱读这些,《有朋堂文库》的热心读者还有小川家的汤川秀树、小川环树兄弟。当时《有朋堂文库》就像平凡社的百科辞典那样,是中产阶级家庭的常备读物。那时,我读过《有朋堂文库》的《南总里见八犬传》,也感到没有什么意思。与《有朋堂文库》的《新编水浒画传》相比,总觉得马琴的作品奇奇怪怪的,很别扭。”

《新编水浒画传》一直流行至二战之前,和吉川同岁的日本大文豪芥川龙之介(1892-1927)就曾读过此书。芥川龙之介在自传《大导寺信辅的半生》(1924年)中有自己阅读《水浒传》的情节:“信辅对于书的热情,自小学时代就开始了。让他产生热情的是父亲书箱里的帝国文库本《水浒传》,一个大脑壳的小学生,经常在昏暗的灯光下阅读《水浒传》。信辅打开书之前就开始想象替天行道的大旗、景阳冈的老虎、菜园子张青吊在房梁上的人腿。”这里说的帝国文库《水浒传》是《新编水浒画传》的排印本,出版于1895年明治28年。

其实,从明治(1868—1912)到大正(1912-1926)、再到昭和前期(1926—1945),水浒译本的主角仍然是江户时代(1603—1867)的旧译《新编水浒画传》。《新编水浒画传》在《水浒传》日译史上占有重要地位,是日本人阅读《水浒传》的最重要译本。高岛将江户旧译长期流行的原因归结为:“明治以后,江户时代的旧译本为什么不断再版呢?这是因为明治30年代中叶即20世纪之初,只有旧译本。后来零星出现了一些现代译本,但旧译本却一直占优势,很难说这种优势保持到什么时候,极为大略地推测大致是以关东大地震(1923年)为界。新译本出来后,旧译本仍然能够保持优势的原因有二:一是新译本大部分是半截子工程,或者极简译本,无趣。二是大正中叶或者末期的1920年左右,人们并不觉得古日语难懂。”吉川出生于明治时代,自幼熟读江户时代的译本《新编水浒画传》,所以写作时采用自己习惯的译本应是符合逻辑的。

(四)来自吉川纪念馆证据:吉川书库中存有《新编水浒画传》(120回本)

关于底本的问题,笔者曾写邮件问询吉川英治纪念馆,该馆的片冈元雄答复:“经过检索馆藏的吉川英治藏书目录,与水浒相关的书籍只有《新编水浒画传》1—6(和汉古典本刊行会 1953年发行)。”邮件提到的馆藏《新编水浒画传》,一共6册,是不完整的《新编水浒画传》版本(内容相当于原著的74回,《新水浒传》也正是改写至第74回止步)。该书的初版是完整的120回本排印线装本(马琴、兰山《和汉古典本新编水浒画传》,三教书院1935年12月版),其纸张、印刷、装订上乘,值得收藏,价格却十分便宜。1953年再版,版型不变,不过改为西式装订,吉川纪念馆的版本正是后者。

无论从出版界和学界、作家及同时代汉学家、学者阅读水浒的经验来看,还是从作家身边的亲人、弟子门人、纪念馆的答复等提供的证据来看,吉川要写的是120回本水浒故事,而且120回《新编水浒画传》似乎顺理成章地就成为其使用的译本,然后《新编水浒画传》的底本便是《新水浒传》的底本了。可是,实际情况并非如此简单。

(五)来自创作期间的证据:可供吉川参考的120回本

吉川1957开始准备《新水浒传》的创作,1958年到1961年之间为边创作边发表阶段。1959年,日本中国文学研究学者松枝茂夫曾经统计过当时《水浒传》现代译本情况:

“现代译本里有幸田露伴《国译忠义水浒全书》(120回本,采用李卓吾120本为底本)、吉川幸次郎《水浒传》(内阁文库容与堂百回本、未完、岩波书店)、佐藤春夫《新译水浒传》(百二十回本、未完、中央公论社)、村上知行《水浒传》(七十一回、修道社、河出书房)、驹田信二《水浒传》(百二十回本、未完、平凡社)”。

从上可知,除了驹田信二译本之外,上述统计和前文吉川所提到的译本出版情况是一致的。既然吉川要写120回《水浒传》,那么,符合条件的参考资料是江户译本《新编水浒画传》、幸田露伴《国译忠义水浒全书》、佐藤春夫《新译水浒传》、驹田信二《水浒传》。其中,驹田信二《水浒传》虽是120本,但从时间逻辑上看,被采用的可能性不大。该书分为上、中、下三册,作为中国古典文学全集的第10-12集,由平凡社出版。上册(1—33回)出版于1959年5月,中册(34—74回)出版于1960年3月,下册(75—120回)出版于1961年2月。驹田信二《水浒传》第一册出版时,《新水浒传》已经连载了2年零5个月,而且吉川也未谈及该译本。吉川幸次郎《水浒传》的底本是百回本,由岩波书店出版于1947年至1991年之间,总计13册。其中第6册出版于1957年1月,第7册出版于1962年。因此,吉川改写《新水浒传》期间(1957年至1961年10月),该书仍在出版中。下面我们来看其他120回本的基本概况。

幸田露伴《国译忠义水浒全书》是大正时代(1912-1925)的优秀译本。该书初版分上、中、下三部,分别出版于1924年11月、1925年5月、1925年10月,线装排印本,分装三函,每函四册(三册为译文,一册为原文),总计三千页,体量十分巨大,为“国译汉文大成”系列的第十八卷、第十九卷、第二十卷,封底的衬页有“非卖品”字样。这个版本后来又有东洋文化协会复刻本,该书上册、中册出版于1955年,下册出版于1956年。东洋文化协会复刻本的上卷,开篇是幸田露伴的“国译忠义水浒全书解题”,其次为“原书小引”,小引最后署名“楚人凤里杨定见书于胥江舟次”,再次为“李氏藏本忠义水浒全书引首”,此后是上卷的译文(原著第1回到第35回内容),最后附上1—35回的原文,一共1034页。中卷是原著第36到第75回的译文,下卷是第76回到第120回的译文,原著分别附于译文之后。高岛认为幸田依据的底本应该是郁郁堂后印的比较差的版本。另据邓雷《〈水浒传〉》版本知见录》可知,幸田的底本和日本宫内厅书陵部藏的宝翰楼藏本也十分接近。该书省去“发凡”、插图、著者等信息,只是在书名、小引上加上“国译”“原书”字样,引首标题缺“新镌”二字,郁郁堂本书名为“绣像藏板水浒四传全书”,宝翰楼藏本书名为“水浒全书”,因为幸田本书名为“国译忠义水浒全书”,从这一点来看更接近宝翰楼藏本。这套书后来又收到《露伴全集》(第33卷至第37卷,共计5册)中,该书出版于1955年到1956年之间,露伴全集版没有附加原著。

佐藤春夫《新译水浒传》,共计9册,出版于1952年9月至1953年12月之间,在该书第一册的前言里有关于底本的表述:“我们之所以不厌其烦地选择最长的百二十回本作为底本,这不意味着百二十回本者为最善者,只是相信幸田露伴所说‘百二十回本是现存水浒传中最佳、最完整的’而已。金圣叹觉得七十回后的内容是画蛇添足,并将其删掉,又觉得120本俗气,删掉书中的大部分诗词和韵文。我们将商务印书馆国学基本丛书本作为底本,因其误植很多,将其与国译汉文大成(按:指幸田露伴本)书后所付原著进行比对。除了国译汉文大成本以外,我还参考了平冈龙成本和吉川幸次郎本等国内译本。除此之外,赛珍珠和杰克逊的两种英译本也使我受益颇多。”佐藤春夫提到的“商务印书馆国学基本丛书”是上海商务印书馆《一百二十回的水浒》。据邓雷的研究可知:“该书(指《忠义水浒全书》)的第一部校注本是《一百二十回的水浒》,上海商务印书馆民国十八年(1929)版,二十册,无插图,《万有文库》丛书。首胡适《水浒传新考》,次胡适的《水浒版本源流沿革表》,所据底本为涵芬楼原藏郁郁堂本,此书后多有重印。民国二十一年(1932)上海商务印书馆据《万有文库》本,将此书编入《国学基本丛书》,改订为两册。”佐藤春夫和吉川是同时代的文学大家,1960年11月13日吉川获得“日本文化勋章”,当日在皇居同时受勋的就有佐藤春夫和数学家冈洁。佐藤本并非120回本的完整译本,只有87回的翻译。尽管只有87回的分量也足够覆盖《新水浒传》的文本,所以佐藤春夫《新译水浒传》也可能成为重要参考资料。

另外,上文吉川提到久保天随的《新译水浒传》,久保在上册“叙说”中讲述了翻译的旨趣。“予之初志,欲译李卓吾百二十回本,然该本卷跌浩繁,加之有事在身,无力完成。不得已,以金圣叹七十回本为基础,后半以李卓吾百二十回本为基础,并将李本删繁就简,达到首尾风格一致(按:久保认为70回本对120本多有损益,自己也效仿金之做法),江户旧译(按:马琴、兰山《新编水浒画传》)值得利用之处亦存留之,图事半功倍之效。”可以说,久保译本是个混合版本。由于该书前半部分采用七十回本的结构,导致最终以119回结束,这是金圣叹七十回本将引首和第一回当做楔子所致。高岛俊男高度评价了久保译本。“明治以降,到昭和战败的大约80年里,用日本文字记录的《水浒传》有很多,但是没有一个像样的翻译。我所说的像样的翻译是指,无论百回本也好,百二十回本也好,七十回本也好,从始至终使用一个底本的完整翻译。接近这个标准的译本是久保天随的《新译水浒全传》。”

三、基于文本内部的证据

上文利用文本外部证据考证出《新水浒传》可能依据120回本译本,为稳妥起见,下文运用文本证据来叠加印证上述结论。我们找出能够充分证明《新水浒传》脱胎于120回本(包括上述译本)的证据即可和上面的结论吻合。吉川在《三国志》自序中写道:“原著《三国演义》有《通俗三国志》《三国志演义》等几个译本,我没有直接使用其中任何一本的译文,而是在写作过程中随时吸收其长处,按照自己的风格来创作。”通过上文可知吉川《三国志》的写作方式:吉川不会只使用一种译本来进行创作。那么,我们要通过一个译本来推知底本的做法是行不通的。

作家的创作和学术研究迥然不同,主观随意性大,灵活多变,很难把握。出于对吉川创作《三国志》经验的考虑,我们把可能成为《新水浒传》所据译本都拿来比对,进一步明确吉川究竟参照的是哪个(几个)译本。为行文方便,本文将上述马琴、兰山译《新编水浒画传》、佐藤春夫《新译水浒传》、久保天随《新译水浒全传》和幸田露伴《国译忠义水浒全书》依次称作“新编本”“新译本”“全传本”“全书本”。

在《水浒传》繁本版本系统中,百二十回本的最大区别性特征为,是否增“征田虎、王庆”的二十回,但《新水浒传》止步于原著的第74回“燕青智扑擎天柱,李逵寿张乔坐衙”,这个特征自然也不存在。如上文所述,吉川计划写120回本的水浒故事,那么74回的未完之作,从体量上否定了70回本,但仍然保留120回本的可能。

(一)“移置阎婆事”之有无

在《水浒传》众多版本中,是否发生“移置阎婆事”是120回本的区别性特征。所谓“移置阎婆事”,是指将宋江认识阎婆之事移置在“刘唐下书”之前,这和旧百回本(容与堂本)是相反的。《新水浒传》和“新编本”“新译本”“全传本”“全书本”都发生了“移置阎婆事”。

(二)第26回回目“偷骨殖何九叔送丧,供人头武二郎设祭”

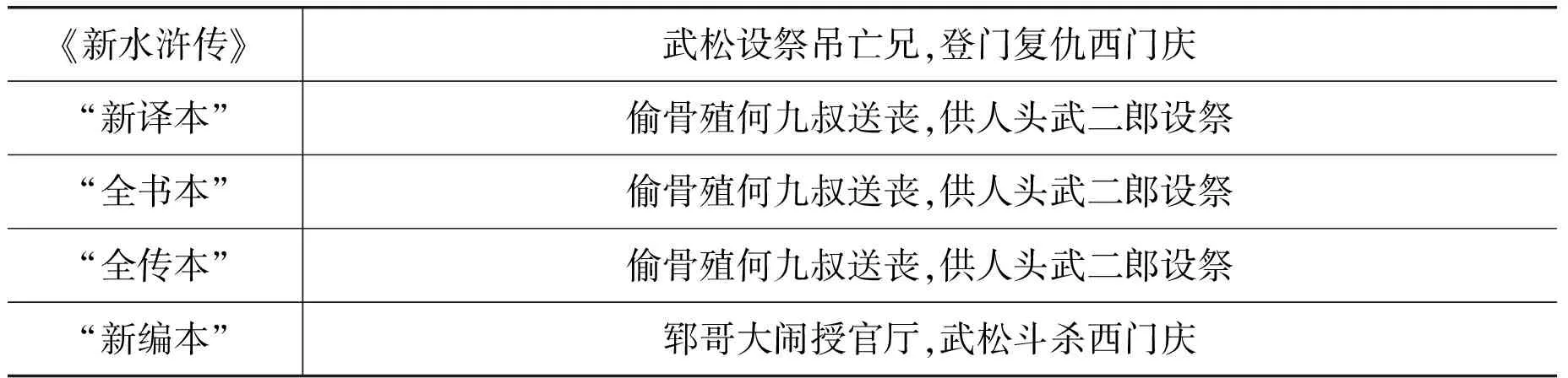

刘世德认为第26回回目“偷骨殖何九叔送丧,供人头武二郎设祭”是120回本标志性特征。旧百回本为“郓哥大闹授官厅,武松斗杀西门庆”。《新水浒传》第41回(《新水浒传》打破原著的回目界限,第41回对应原著第26回)回目为:武松、亡兄の恨みを祭って西門慶の店に男を訪う事(武松设祭吊亡兄,登门复仇西门庆。按:标题译文为笔者译,以下涉及日文均同)。其他各译本情况见表1。

表1

虽然《新水浒传》第26回回目文字,相比其他本有差异,从字面意思看,与“偷骨殖何九叔送丧,供人头武二郎设祭”十分接近。“新编本”是百回本回目,其余均为120本回目。

(三)文字细节:《新水浒传》、诸译本与120回本高度趋同

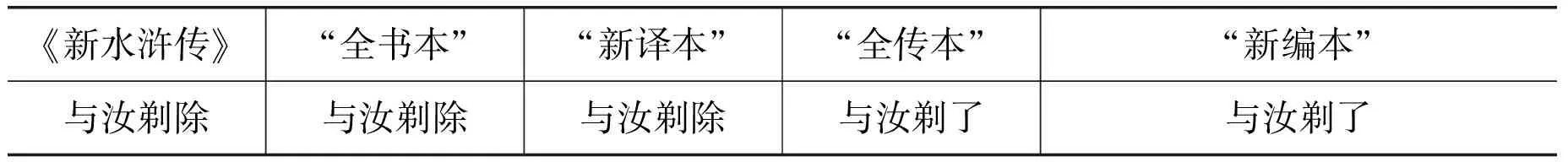

在120回本第四回“赵员外重修文殊院,鲁智深大闹五台山”中,鲁智深受戒时,真长老的偈言:“寸草不留,六根清净,与汝剃除,免得争竟。”其中“与汝剃除”在容与堂本中为“与汝剃了”。与汝剃除(了)的情况,见表2。

1.2.1 最适宜接种量和最佳继代时间的确定 将橡胶草叶柄剪成1 cm长,叶剪成1 cm2大小后接种到MS培养基中,将得到的结构紧实的愈伤组织在MS+6-BA 1 mg/L+NAA 0.5 mg/L的培养基上继代2次,继代周期为14 d/次。

表2

《新水浒传》和“全书本”“新译本”相同,为120回本文字;“全传本”和“新译本”“新编本”相同,为百回本文字。“新编本”在“与汝剃了”后有括号加注:“‘了’是对的,‘除’是错的”,至少这个部分吉川没有采用“新编本”。“全传本”的底本是“新编本”和70回本的混合底本,所以也是“与汝剃了”。

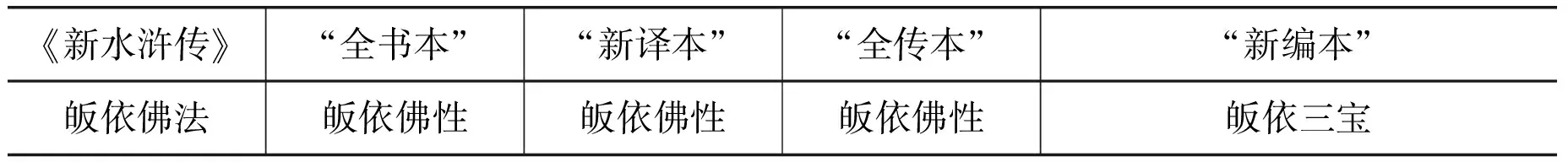

120回本第四回中,长老给鲁智深摩顶时说到的“三规”:“一要皈依佛性,二要归奉正法,三要归敬师友,此是三规”。其中“一归”在各本中的情况见表3。

表3

《新水浒传》和“新译本”“全传本”“全书本”的“皈依佛性”只差一个字,应为120本文字。“新编本”的“皈依三宝”是容与堂百回本的特征,这是因为“新编本”前十回的底本是百回本。因为译者曲亭马琴说:“底本是百回本,同时参考金圣叹本和另外二、三版本”。剩余的110回为承袭《通俗忠义水浒传》内容,但其底本至今没有结论。中村凌认为:“《通俗忠义水浒传》的文本并非一个版本,是以旧百回本为主(笔者按:容与堂本和四知馆本),同时使用百二十回本,芥子园本,金圣叹本。”

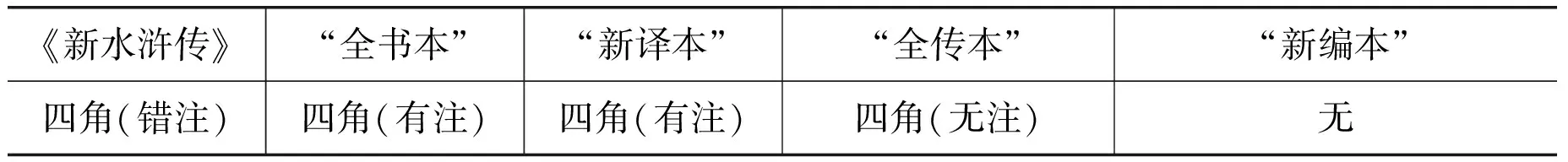

关于“四角酒”。在120本原著第三回 “史大郎夜走华阴县,鲁提辖拳打镇关西”有鲁达和史进、李忠三人在潘家酒楼喝酒的文字。鲁达先叫酒保“先打四角酒来”的情况见表4。

表4

《新水浒传》载:“三人喝地性起,不知道叫了多少次四合装的瓶装酒”。吉川对“四角”的“角”字后面加了括号(能装四合的酒瓶),“合”是日本容积单位,相当于十分之一升,180.39立方厘米。这种对“角”的加注法和“新译本”“全书本”相同,“全传本”无注释,“新编本”无此文字。吉川误把容积单位的“角”当作酒瓶,“新译本”和“全书本”解释了“角”为盛酒的器具,相当于钵和大碗。“角”在中国古代是酒器:“酒器名。似爵,上口无两柱。”这说明《新水浒传》在文字处理方式上,参照了除“新编本”以外的其他三种120本的译法。

(四)诸译本对120回本诗词韵文的接受

120回《水浒传》第一回“张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”的开篇:

,天子驾坐紫宸殿,受百官朝贺。但见:

祥云迷凤阁,瑞气罩龙楼。含烟御柳拂旌旗,带露宫花迎剑戟。天香影里,玉簪朱履聚丹墀;扶御驾。珍珠帘卷,黄金殿上现金舆;凤羽扇开,白玉阶前停宝辇。隐隐净鞭三下响,层层文武两班齐。

此处在《新水浒传》中被改写为场面描写:

当时的中华黄土大陆叫做大宋国朝,定都于河南开封即东京,这一朝的天子上朝,在紫宸殿受公卿百官朝贺。宫殿里奏响乐府仙乐,满朝文武山呼万岁,早朝结束。皇帝身披,两边都是伴驾的玉簪(女官)、头戴花冠随从,正当皇帝要从椅子上站起的时候。”

通过划线部分能够看出,《新水浒传》中保持着原著诗赞的文学元素。

再看“新编本”:

,主上驾临紫宸殿接受朝贺,三宫百宦仪礼端庄,各就其位。众臣礼毕,宫苑里玉石铺地,满园春色,光彩夺目”。

原著开头诗赞在“新译本”和“全书本”仍为诗赞,是原著的忠实翻译。“全传本”则未见此诗赞。因此,我们发现《新水浒传》的改写方式近“新编”,文字上“新译本”和“全书本”与原著高度契合。

120回本第36回“梁山泊吴用举戴宗,揭阳岭宋江逢李俊”有诗赞:

“当年却笑郑元和,只向青楼买笑歌。惯使不论家豪富,风流不在着衣多。”此处诗赞在《新水浒传》中成了卖艺人的歌词。“新编本”无此处文字,“新译本”和《全书本》中仍为诗赞的完整翻译。

120回本第72回“柴进簪花入禁苑,李逵元夜闹东京”对东京的诗赞:“州名汴水,府号开封。逶迤按吴、楚之邦,延亘连齐、鲁之境。山河形胜,水陆要冲。禹画为豫州,周封为郑地。层迭卧牛之势,按上界戊已中央;崔嵬伏虎之形,象周天二十八宿。金明池上三春柳,小苑城边四季花。十万里鱼龙变化之乡,四百座军州辐辏之地。霭霭祥云笼紫阁,融融瑞气照楼台。”

《新水浒传》将此处诗赞改写为对东京的介绍(非韵文):“州名汴水,府号开封。位于黄河上游,渭水的下游,近邻吴、楚两地,远接齐、鲁的水陆要冲。山河胜景,自不必说,郊外烟雨朦胧,四周山丘起伏,古都宫城在朝霞夕阳中流光溢彩。宫门之柳,官衙紫阁,大路小路,千门万户,鳞次栉比,一派宋朝的古色古韵。”

此处诗赞在“新编本”“全传本”中未见,“新译本”和“全书本”均为原著诗赞的完整翻译。经过上述对比,我们发现《新水浒传》诗词韵文改写的特征:或改为场景描写,或敷衍情节,或让人物唱诗词韵语。

综上,在区别性情节、回目、文字细节上,“新编本”近百回本,《新水浒传》与“新译本”“全书本”“全传本”均表现出与120回本原著的高度趋同性。但在改写方式上,《新水浒传》则对“新编本”有所承袭。

结语

从《新水浒传》文本的外部、内部证据可考,其底本为120回《水浒传》译本。各译本所据《水浒传》版本如下:幸田露伴《国译水浒全书》的底本为《李卓吾批评忠义水浒全书》,佐藤春夫《新译水浒传》的底本是上海商务印书馆民国十八年(1929)《一百二十回的水浒》。上述两个译本是全译本,文本信息量最为全面,是《新水浒传》文本生成的支撑性资料。马琴、兰山《新编水浒画传》虽为120回本,但其底本是在百回本上差增20回的混合版本,《新编水浒画传》主要是给作者提供写作范式的资料。久保天随《新译水浒全传》共计119回,其底本是金圣叹70本和《新编水浒画传》底本的混合版本,其文本信息相对不全,离《新水浒传》较远。《新水浒传》的区别性情节、文字等与120回诸译本具有高度趋同性。从研究文本接受的角度,上述译本都有参考价值。《新水浒传》是二度创作的小说,与原著相比,文本形态发生了明显变化。受文字和相关资料的限制,无法尽用古典文献学的方式来考论其底本。尽管本文从文本的外部证据和内部证据进行了相对严密的考证,但难免挂一漏万,在此乞方家指正。另外,本文旨在解决比较文学研究中的基础文献问题。说到底,解决的是水浒故事接受的中间环节(日译本之底本)问题。至于异质文化在诸文本间发生的文学、文化上的融合与冲突,容另文研究。