保护性机械通气治疗重症医学科急性呼吸窘迫综合征患者的效果观察

2022-08-01唐建芳

唐建芳

400060 重庆市南岸区人民医院重症医学科 重庆

急性呼吸窘迫综合征的发生与肺、胸遭受严重创伤、休克以及严重感染等因素有关,在上述因素综合作用下患者出现呼吸困难、口唇青紫、嗜睡、胸闷等呼吸衰竭综合征[1]。急性呼吸窘迫综合征以呼吸支持治疗为基础,同时开展诱因治疗,建立人工气道开展机械通气治疗可纠正患者身体缺氧[2]。急性呼吸窘迫综合征传统机械通气治疗过程中患者易对呼吸机产生依赖,进而增加了呼吸机相关性肺炎发病风险,近些年,部分医学研究者提出对于该类疾病确诊患者开展保护性机械通气治疗以提升临床疗效[3-4]。本次研究受相关研究的启发,为弥补相关研究资料缺失,比较行传统机械通气以及行保护性机械通气治疗急性呼吸窘迫综合征患者的效果,现报告如下。

资料与方法

选取2018年6月-2020年6月重庆市南岸区人民医院收治的62 例急性呼吸窘迫综合征患者,按照呼吸机治疗模式不同随机分为试验组与对照组。试验组31 例,男16 例,女15 例;年龄43~80 岁,平均(68.52±1.62)岁;严重创伤11 例,休克8 例,高危手术12 例;文化程度:高中以下20 例,高中及以上11例。对照组31 例,男17 例,女14 例;年龄41~81岁,平均(68.75±1.65)岁;严重创伤11 例,休克7 例,高危手术13 例;文化程度:高中以下19 例,高中及以上12 例。两组患者基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次研究经医院伦理委员会批准。

纳入标准:①患者均出现呼吸困难、口唇青紫、胸闷、咳嗽等症状,氧合指数均<200 mmHg,胸片显示肺部有斑片状阴影,确诊急性呼吸窘迫综合征。②研究对象参与本次研究前未接受其他治疗。③研究对象均自愿行机械通气治疗。

排除标准:①心源性休克、心力衰竭等心系脏器质性疾病因素致急性肺水肿者;②肝硬化、尿毒症等肝肾器质性病变致肺水肿患者;③非首次急性呼吸窘迫综合征入院机械通气治疗者;④未完成本次研究相关步骤而自愿放弃治疗者[4]。

方法:对照组行传统机械通气,相关机械通气参数如下,初始呼吸末正压在10~15 cmH2O,吸气相正压为8~10 cmH2O,潮气量在10~12 cmH2O,呼吸频率为12~16 次/min。试验组行保护性机械通气,在常规留置胃管后通气间歇期,护理人员协助患者翻身,空拳叩击患者背部以清除呼吸道内异常分泌物。采取压力控制呼吸模式(PVC)呼吸模式,相关参数如下:气道平台压在23~27 cmH2O,潮气量为6 mL/kg。

观察指标:比较两组患者治疗前、治疗72 h后动脉血氧饱和度(SaO2)、动脉氧分压(PaO2)、动脉二氧化碳分压(PaCO2)等血气分析指标变化情况以及平均动脉压(MBP)、心率(HR)等生命指标,应用血气分析仪检测患者相关血气指标与相关生命指征。比较两组患者平均氧疗时间、机械通气时间等临床指标以及呼吸机相关性肺炎等并发症发生情况。

统计学方法:采用SPSS 21.0 统计学分析系统展开数据处理;计量资料用(±s)表示,采用t检验;计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验;以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

两组患者治疗前后血气分析比较:试验组患者治疗72 h 后SaO2、PaO2、PaCO2优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后血气分析比较(±s)

表1 两组患者治疗前后血气分析比较(±s)

组别 n SaO2(%) PaO2(mmHg) PaCO2(mmHg)治疗前 治疗72 h后 治疗前 治疗72 h后 治疗前 治疗72 h后试验组 31 88.36±3.25 96.53±2.47 73.55±3.12 94.42±2.12 66.47±4.25 48.22±4.45对照组 31 88.39±3.22 90.73±2.45 73.57±3.11 90.46±2.11 66.49±4.22 54.14±4.49 t 0.339 12.396 0.217 11.294 0.364 11.448 P 0.132 0.001 0.117 0.001 0.126 0.001

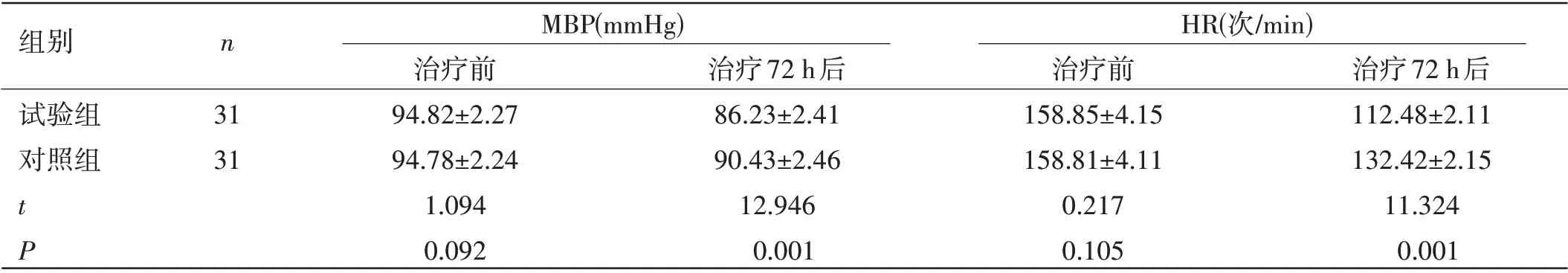

两组患者生命指征比较:试验组患者治疗72 h后MBP、HR生命指征低于对照组,见表2。

表2 两组患者生命指征比较(±s)

表2 两组患者生命指征比较(±s)

组别 n MBP(mmHg) HR(次/min)治疗前 治疗72 h后 治疗前 治疗72 h后试验组 31 94.82±2.27 86.23±2.41 158.85±4.15 112.48±2.11对照组 31 94.78±2.24 90.43±2.46 158.81±4.11 132.42±2.15 t 1.094 12.946 0.217 11.324 P 0.092 0.001 0.105 0.001

两组患者临床指标比较:试验组患者平均氧疗时间(52.56±4.34)h 低于对照组平均氧疗时间(65.66±2.48)h,差异有统计学意义(t=16.452,P=0.001)。试验组患者机械通气时间(87.54±7.87)h 低于对照组平均氧疗时间(96.78±7.95)h,差异有统计学意义(t=15.978,P=0.001)。

两组患者并发症发生情况比较:试验组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者并发症发生情况比较[n(%)]

讨 论

急性呼吸窘迫综合征具有起病急、疾病发展快等特点,机械通气治疗为常用呼吸支持方式,该呼吸支持方式可改善患者机体缺氧状态,但是传统机械通气在改善患者通气的同时可造成患者外周血管扩张、心排出量减少,心肌收缩功能降低,进而影响机体循环功能,诱发酸碱紊乱,延长患者机械通气时间,提升患者对机械通气治疗的依赖,进而增加呼吸机相关性肺炎以及泌尿系感染等并发症发生风险[5-6]。肺保护性机械通气治疗与传统呼吸治疗相比,在应用机械通气治疗时其潮气量小,该机械通气治疗方式可防止肺泡过度膨胀,在提升气体交换的同时有利于患者SaO2、PaO2、PaCO2等血气指标的改善,预防患者对机械通气治疗产生依赖,从而降低呼吸机相关性肺炎、泌尿系感染、消化道出血、酸碱紊乱等并发症发生率[7-8]。此外,急性呼吸窘迫综合征患者肺保护性机械通气治疗可改善患者肺功能,降低过高机械通气压对气道和心血管造成的负担,有利于促使患者MBP、HR等生命指征尽快回归至正常范围[9]。

王轩等[10研究显示,应用呼吸机治疗的两组患者治疗后呼吸机相关肺炎发生率显著低于对照组,本次研究与其临床研究结果一致。此外,本次研究结果显示,与治疗前相比,两组患者采用不同呼吸机模式治疗后SaO2、PaO2、PaCO2等血气指标以及MBP、HR等生命指征均有一定程度的改善,其中试验组患者相关血气指标以及生命指征改善效果优于对照组。试验组患者平均氧疗时间以及平均住院时间相较于对照组短,并发症发生率低。由此可见,重症医学科急性呼吸窘迫综合征患者应用呼吸机治疗可直接影响患者肺脏通气功能的改善,其中保护性机械通气治疗与常规机械通气治疗方式相比,更有利于患者肺功能的改善,同时降低患者治疗期间并发症发生率。

综上所述,对于重症医学科急性呼吸窘迫综合征患者应首选保护性机械通气治疗,效果好,且减少患者并发症发生率。