广东地区运动相关性猝死的流行病学调查

2022-07-31马成栋吴秋萍赵乾皓殷坤周南伍赛群成建定

马成栋,吴秋萍,赵乾皓,殷坤,周南,伍赛群,成建定

1.中山大学中山医学院法医学系,广东 广州 510080;2.广东省公安厅刑事技术中心 法医病理学公安部重点实验室,广东 广州510000

体育运动是健康生活方式的重要组成部分。多项研究结果证实,适度锻炼可以降低心血管疾病的总体风险[1-6],提高生活质量和延长寿命[7]。国务院于2021年7 月18 日印发的《全民健身计划(2021—2025 年)》指出,“十三五”时期,人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨,经常参加体育锻炼者比例达到37.2%[8],人数超过5.25 亿人[9]。但运动也是猝死常见的诱因之一[10-13]。运动相关性猝死(sports-related sudden death,SrSD)是指在运动过程中或停止运动后短时间内发生的非创伤性、意外的突然死亡。本研究通过回顾性分析广东地区2007—2021 年与运动相关的374 例猝死事件,从案例的个人基本信息、事件相关信息、死亡相关信息和救助情况等方面进行统计学分析,初步发掘SrSD 的流行病学特征,探索和寻找相关危险因素,为此类猝死的综合防治提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以广东地区2007 年1 月至2021 年6 月与运动相关的374 例猝死事件为研究对象,案例主要来源于广东省公安厅刑事技术中心。案例数据信息包括个人基本信息(性别、年龄、职业等)、事件相关信息(发生时间、地点、运动项目、发病与运动的相对时间等)、死亡相关信息(先兆或前驱症状、病史和手术史等)、救助情况(是否有目击者、是否有现场救助、是否有“120”到场急救等)。按照职业种类界定,文中涉及的体力劳动包括农民、工人、快递员等,非体力劳动包括学生、职员、行政人员等。

SrSD 案例的纳入标准:(1)死亡发生于运动期间或运动后12 h 内;(2)未发生与运动相关的明显机械性损伤;(3)综合案情及调查,充分排除暴力致死。排除标准:(1)与运动相关的心搏骤停患者经抢救得以幸存的案例;(2)信息不完整的案例。

1.2 统计分析

采用WPS Office 2019 v11.1 软件进行数据整理,SPSS 25.0 软件进行统计学分析,根据数据类型分别选用t检验、Pearson 检验或连续性校正的χ²检验(非正态分布资料采用Wilcoxon 符号秩和检验)进行组间率或构成比的比较,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 个人基本信息

2.1.1 性别和年龄分布

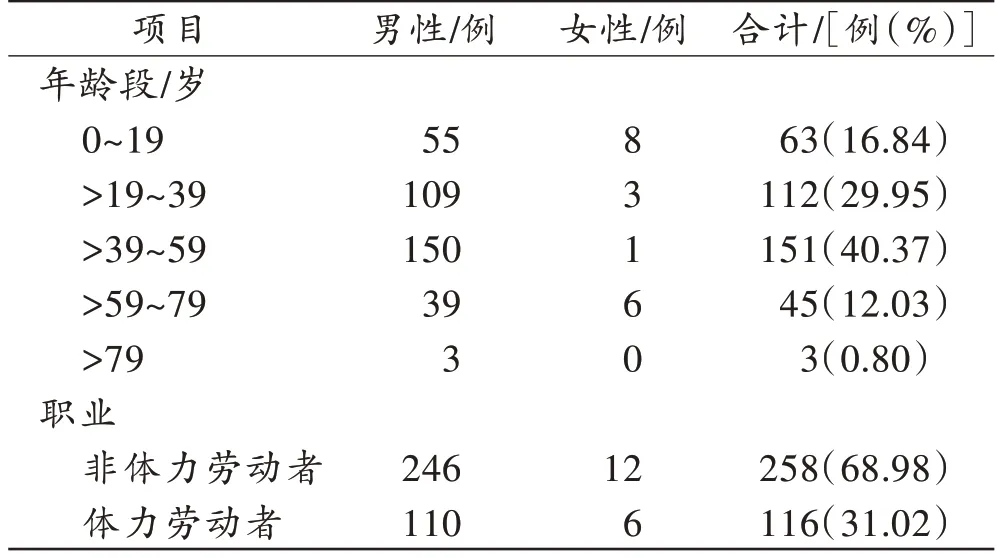

374 例 中,男 性356 例(95.19%),女 性18 例(4.81%),男女性比例为19.78∶1,基本情况详见表1。

表1 案例基本情况Tab.1 Basic information of the cases(N=374)

本研究案例平均年龄为(38.88±17.45)岁,将其分为0~19 岁、>19~39 岁、>39~59 岁、>59~79 岁、>79 岁5个年龄段。其中,>39~59岁年龄段人数最多(151例,40.37%),其次为>19~39 岁年龄段(112 例,29.95%;表1)。男性平均年龄为(39.02±17.02)岁,中位数为40 岁;女性年龄分布不符合正态分布(P<0.05),中位数为27.5 岁;女性的年龄分布与男性存在差异(P<0.05),年龄分布离散程度较男性更高。女性0~19 岁年龄段几乎占到一半(8例,44.44%),其次为>59~79岁年龄段(6 例,33.33%),在>39~59 岁年龄段仅有1 例。

2.1.2 职业和学历

本研究中,非体力劳动者(258 例,68.98%)案例数多于体力劳动者(116 例,31.02%;表1),且非体力劳动者的平均年龄为(36.39±17.62)岁,小于体力劳动者的平均年龄[(44.22±15.82)岁,P<0.05]。374 例中仅有1 例为运动员(船艇项目),其余均为非运动员。在非体力劳动者中学生共79 例(30.62%),平均年龄为(16.86±4.01)岁,按照受教育程度依次为小学7 例(8.86%)、初中22 例(27.85%)、高中24 例(30.38%),高等教育(大专及以上)26 例(32.91%)。

2.2 事件相关信息

2.2.1 案例发生的地理特征

374 例中,发生在城市的有320 例(85.56%),发生在县乡镇村的有54 例(14.44%)。珠三角地区(包括广州、深圳、佛山、珠海、中山、肇庆、江门、惠州、东莞9 个城市)的案例有323 例(86.36%),珠三角以外地区51 例(13.64%)。副省级市广州有129 例(34.49%),深圳有106 例(28.34%)。县区级案例最多的为深圳市南山区(32例,8.56%)和广州市天河区(30例,8.02%)。

2.2.2 案例发生的时间特征

按年度统计,案例数从2007 年(4 例)至2019 年(38 例)基本呈现上升趋势,2020、2021 年略有下降。按季节统计,发生在春季(3 至5 月)101 例(27.01%)、夏季(6 至8 月)89 例(23.80%)、秋季(9 至11 月)93 例(24.87%)、冬季(12 月至次年2 月)91 例(24.33%),4 个季节的案例数基本持平。按月份统计,发生在2 月的案例最少(22 例,5.88%),1 月(40 例,10.70%)和3 月(39 例,10.43%)较多,其他月份案例数较为稳定(27~33 例)。案例的季节和月份分布差异无统计学意义(P>0.05)。

按一日内的时间点统计,发生案例较多的时间点依次为21 时(42 例,11.23%),19 时和17 时(各41 例,各占10.96%);案例数较少的时间点有5 时(2 例,0.53%),1 时、4 时及12 时(各3 例,各占0.80%)。案例发生的运动时间在24 h 内呈现两个峰值。第一个峰值为6~11 时(98 例,26.20%),第二个峰值为15~21 时(236 例,63.10%)。本研究中,如“21 时”是指案例发生时间为“21:00~21:59”,其他依此类推。

SrSD 案例发生于运动期间的有280 例(74.87%),发生于运动后1 h 内的有75 例(20.05%),两项共占总案例数的94.92%。两组案例在性别、年龄、是否为体力劳动者等方面差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2.3 案例涉及的运动项目

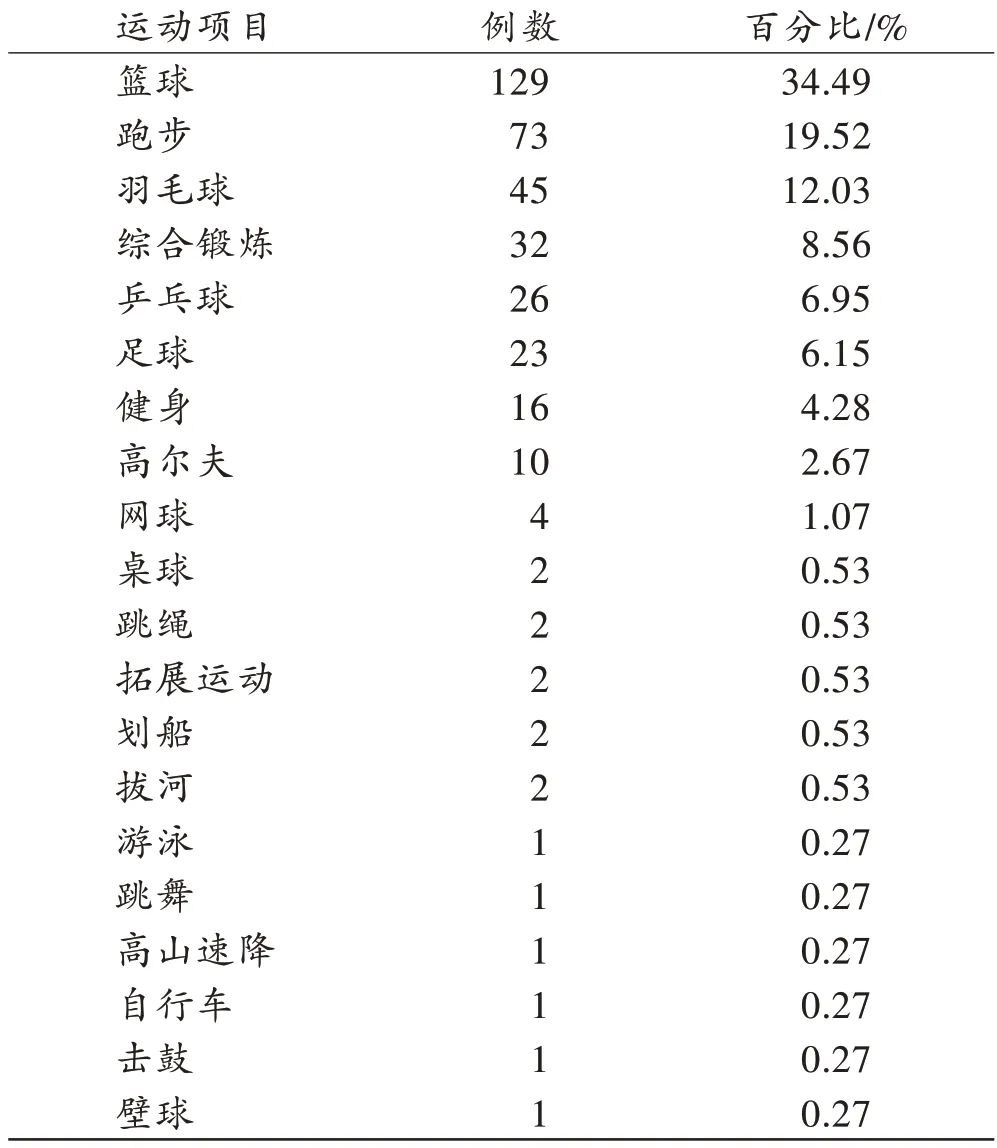

374 例共涉及20 个运动项目(表2)。案例数最多的前三位依次为篮球(129 例,34.49%)、跑步(73 例,19.52%)和羽毛球(45 例,12.03%)。其次为综合锻炼(32 例,8.56%),包括运动量中等的综合性运动,如拉伸、压腿,学生上综合项目的体育课,老年人晨练和运动前的热身活动等。健身有16 例(4.28%),在2010 年后呈逐年增加趋势。高尔夫运动量相比前述项目较小,有10 例(2.67%)。

表2 SrSD 涉及的运动项目Tab.2 Sports involved in SrSD(N=374)

356 例男性共涉及19 个运动项目,主要集中在篮球、跑步和羽毛球,与总体案例数集中的运动项目一致;18 例女性共涉及8 个运动项目,主要集中在跑步(7 例)和综合锻炼(4 例)。

2.3 死亡相关信息和救助情况

374 例中,有344 例(91.98%)有目击者,仅30 例(8.02%)无目击者(主要为跑步项目);只有23 例(6.15%)的现场人员在急救医生到达之前实施了现场急救措施,但使用了体外除颤设备的仅2 例(0.53%)。

由于374 例中仅4 例(1.07%)进行了系统的尸体检验,104 例(27.81%)进行了尸表检查,虽可排除暴力致死,确定为猝死,但猝死的病因主要由急救医生和法医进行判定或推测。有208 例(55.61%)由急救医生给出猝死病因,57 例(15.24%)由法医给出猝死病因。251 例(67.11%)为心脏性猝死,包括心肌梗死、心律失常、心肌炎等,脑源性猝死6 例(1.60%),呼吸系统疾病导致死亡3 例(0.80%),其他系统或器官疾病5 例(1.34%),猝死病因不明确109 例(29.14%)。收集有心血管等病史或相关手术史的32 例,包括心脏疾病14 例(心肌病、冠心病等)、高血压11 例、有心脏手术史3 例等。大部分案例(77.00%)在死亡前几乎没有先兆症状,其余案例记录的先兆症状包括四肢抽搐、口吐白沫、呼吸困难、大声喘息或发出奇怪声音等。

3 讨论

目前,我国关于SrSD 的系统性研究较为缺乏[14]。此外,国内外的研究更多倾向于竞技运动员的猝死[15-20],而对于普通大众在日常体育运动中发生的猝死研究较少。研究结果显示,虽然竞技运动员SrSD的发生率较高[21-23],但由于非竞技运动员人群的基数远大于竞技运动员,在发病的绝对数量上仍为非运动员人群更多[2,19]。德国的一项研究[24]结果显示,绝大多数SrSD 发生在非运动员人群(98%)。我国经常参加体育锻炼的人数达5.25 亿人,远远高于我国现役运动员人数(约2.5 万人)[25],发生SrSD 的绝对数应当以非运动员为主。在本研究的374 例中,仅有1 例为运动员(船艇项目),其余均为非运动员,印证了这一观点。

SrSD 作为猝死的一种特殊类型,在猝死中占有相当的比例,故本研究在对SrSD 案例特征进行分析的同时,也与一般性的猝死进行了对比。

3.1 人员信息的主要特征

3.1.1 性别特征

在猝死中,性别差异客观存在。孙仲春等[26]对云南363 例猝死案例的分析中,男性占76.31%;吴家辉等[27]对心脏性猝死的研究中,男女性比例为2.8∶1;赵智梅等[28]对我国5 516 例猝死案例的统计分析结果显示,男女性比例为2.63∶1;WU 等[29]报道在中国南方的心脏性猝死中,男女性比例为4.3∶1。相比之下,SrSD 案例中的性别差异更显著,这提示“运动”可能是加剧这种差异的重要因素。在本研究中,男性占绝大多数(356 例,95.19%),男女性比例约为20∶1,这与国内外关于SrSD的多项研究[2,14,22,24,30-32]所呈现的男女性别差异结果一致。

男女性案例数的巨大差异可能有以下原因:(1)男女性生理结构不同,如在心脏结构和电生理方面存在性别差异,男性本身就是发生SrSD 的高风险因素[33];(2)在大多数体育项目中,男性的参与率普遍高于女性[14,33],特别是在篮球等SrSD 高发的运动项目中这一差异更加明显,如本研究中涉及篮球项目的SrSD 案例均为男性;(3)女性更不耐受疲劳[34],男性更喜欢参与强度更大、对抗性更强、运动负荷更大、持续时间更长的运动[33,35]。

3.1.2 年龄特征

剔除针对竞技运动员和某些特定年龄群体(如学生、老人)的研究之外,国内外研究结果显示的SrSD平均年龄跨度从(29±11)岁至(56.4±15.3)岁[3,31,36-37],但大体在30~60 岁。本研究中374 例的平均年龄为(38.88±17.45)岁,与国内外研究基本保持一致。

本研究SrSD 案例中,>39~59 岁年龄段人数最多(151 例,40.37%)。该年龄段人群身体功能逐步下降,潜在疾病的风险增加,易出现以冠心病为首等原因导致的猝死,同时受限于工作和生活压力,运动时间主要集中在下班后,身体已处于疲惫状态,且运动缺乏规律性,易增加猝死风险。其次为>19~39 岁年龄段(112 例,29.95%),该年龄段人群在结束学业之后迎来了更多可以用于自由支配的运动时间,好胜心强,运动激烈,对抗性强,但由于缺乏必要的保护措施和不恰当的运动强度,增加了猝死的风险。0~19 岁年龄段共63 例(16.84%),考虑到10 岁以下儿童发生SrSD 的极少(4 例,1.07%),即10~19 岁年龄段的案例数占据了相当的比例,这一年龄段几乎均为学生。

本研究中,男性在>39~59 岁年龄段人数最多(150 例,42.13%),其次为>19~39 岁年龄段(109 例,30.62%),男性年龄分布与样本总体年龄分布趋势基本一致。但女性的年龄分布与男性存在差异,0~19 岁年龄段案例占近半数,>39~59 岁年龄段反而较少。可能原因为女性在>19~59 岁年龄段由于家庭生活压力,参与运动的时间和精力均低于男性,另外,在青春期和绝经后期,激素水平和身体功能发生较大变化,容易产生诱发猝死的不稳定因素。当然,由于女性的案例绝对数远低于男性,数据上可能存在一定的偏倚和偶然性,可在将来的案例收集中增加女性SrSD 案例以增强数据的可信度。

3.1.3 职业特征

本研究中,非体力劳动者(258 例,68.98%)多于体力劳动者(116 例,31.02%)。体力劳动者与非体力劳动者的性别分布差异无统计学意义(P>0.05),但年龄分布呈现差异,体力劳动者的平均年龄大于非体力劳动者。这种差异的产生可能由于体力劳动者在长期规律的体力劳动中产生了心肌细胞的结构重塑和心脏功能的适应性改变[38],包括心排血量持续性增加[6]等。在短时间的高强度运动中,神经末梢释放儿茶酚胺,并促进肾上腺素和去甲肾上腺素不断释放到体循环中,持续提高心率和心肌收缩力,从而增加心脏的每搏输出量和心排血量[39]。此时的体力劳动者相比非体力劳动者更具有适应性优势,而非体力劳动者的心脏适应性更差,运动时冠状动脉的缺血会更加严重,引起心肌缺血、心律失常等进而诱发猝死[29]。

在非体力劳动者中需重点关注学生群体。该群体发生SrSD 不仅给个人和家庭带来伤痛和损失,也给学校的体育教育、社会体育运动宣传推广带来一定的负面影响。在本研究中,涉及学生的猝死共有79 例(占非体力劳动者的30.62%,占总数的21.12%),涉及的场景包括日常的体育课、体能测试、运动会等;平均年龄为(16.86±4.01)岁;按照受教育程度依次为小学7 例(8.86%)、初中22 例(27.85%)、高中24 例(30.38%)、高等教育(大专及以上)26 例(32.91%),与2019 年教育部统计广东各阶段教育学生数据[40]相比差异具有统计学意义(P<0.05),本研究中小学阶段案例占比明显低于广东在校生中小学阶段占比(50.2%),而初中、高中、高等教育3 个阶段均高于总体。可能原因为:(1)小学阶段身体力量和耐力均较差,多为玩耍和游戏,参加正式的体育项目较少,运动时长、强度均较低;(2)初中以后,活动能力逐渐提升,逐渐过渡到参加更多样的运动项目,运动的对抗性、激烈程度、持续时间等不断增加;(3)缺乏运动保护的意识和必要的措施。因此,学校在组织学生参与运动时应提前做好健康筛查,开展必要的安全急救知识培训以预防SrSD 的发生。

3.2 案例的主要特征

3.2.1 案例发生的地理特征

本研究涉及的案例呈现一定的地域集中特征。城市(85.56%)比乡镇(14.44%)更集中;珠三角地区(86.36%)比珠三角以外地区(13.64%)更集中;副省级市(广州129 例,占34.49%;深圳106 例,占28.34%)比其他城市(广东其余19 个地级市139 例,37.17%)更集中。县区级案例最多的为深圳市南山区(8.56%)和广州市天河区(8.02%)。案例主要集中在人口密度较大、经济水平较高的地区。以珠三角为代表的经济相对发达地区案例更多的原因可能有:(1)人口聚集程度高,人口基数大;(2)运动场所等体育硬件设施更加完善;(3)非体力劳动者更多,健康和运动的意识更强,参与运动的人比例更高;(4)医学和法医学水平更高,发生SrSD 后可以更精准地确认该类猝死,并拥有更加完善和系统的病例报告制度。

3.2.2 案例发生的时间特征

按年度统计,374 例SrSD 中,从2007 年的4 例升至2019 年的38 例,案例整体呈现上升趋势。2020、2021 年事件发生数量稍有下降,可能由于响应新型冠状病毒肺炎疫情防疫措施,减少人员聚集,相当一部分运动场所未开放,参与运动的人员也有所减少。案例在春(27.01%)、夏(23.80%)、秋(24.87%)、冬(24.33%)各季节发生数差异不明显。按月份统计,2 月最少(5.88%),1 月和3 月相对较多。由于引起SrSD 的主要原因为运动,运动本身受到季节变化的影响不大,特别是在广东地区,全年平均气温较高,均可开展常见的运动项目。而一般的猝死则呈现一定的季节差异性,如本课题组前期研究[29]发现猝死多发生在4~7 月,孙仲春等[26]报道春夏季猝死居多,赵智梅等[28]汇总分析发现冬夏季高于春秋季,这可能由于季节变化时,在气温、湿度等气候因素的影响下诱发了部分可能导致猝死的潜在疾病。

按一日24 h 统计,案例的发生呈现两个峰值。第一个峰值为6~11 时(26.20%),主要为晨练和学生在校的体育活动。第二个峰值为15~21 时(63.10%),案例最多的时间点为21 时(11.23%),19 时和17 时(各占10.96%),这一时间段主要为中青年下班后的休闲运动,相当多民间组织的比赛也常安排在这一时间段。

多位学者[3,21-24,33,36,41-42]认为,SrSD 主要发生于运动期间或运动后1 h 内,本研究印证了这一观点。本研究中SrSD 案例发生于运动期间的有280 例(74.87%),发生于运动后1 h 内的有75 例(20.05%),两项共占总案例数的94.92%。美国(93.65%)[33]和德国(97.99%)[24]的研究也有相似的结论,但运动后12 h 乃至24 h 后发生的猝死是否与运动相关,还需要进一步研究和验证。

3.2.3 案例涉及的运动项目

SrSD 涉及的运动项目广泛,并在某些项目呈现聚集性。374 例共涉及20 个运动项目,几乎涵盖了群众在日常最常参与的休闲体育活动。案例数前三位依次为篮球(34.49%)、跑步(19.52%)和羽毛球(12.03%)。根据既往研究,SrSD 案例的高发项目往往是该地区较受欢迎的项目。足球在欧洲国家较为盛行,多项研究结果显示,SrSD 案例在足球项目中最多见,如意大利(33.7%)[15]、丹麦(33.33%)[21]、德国(29%)[24]、英国(25%)[31]等。法国的自行车项目历史悠久、受众广泛,SrSD 案例在自行车项目中最多(30.6%)[3]。篮球在美国更为风靡,SrSD案例占33%[30],本研究结果与其类似。广东是篮球大省,拥有篮球场地约10 万个,面积为6 318.91 万平方米,数量居各类运动项目之首[43],篮球运动氛围好、参与人数众多,这可能是篮球项目中SrSD 案例最多的原因之一。

跑步在 国内外的多项研 究[14,21,31,37]中常处于 案例数量前三的位置,这与跑步所需运动的场所和设施要求较低、受众广泛有一定关系。羽毛球在部分欧美国家的研究中罕见,可能由于羽毛球在亚洲地区、特别是东南亚地区更受欢迎,广东的羽毛球场地丰富(场地面积为546.68 万平方米,仅次于足球和篮球位于第三[43]),参与人群众多。综合锻炼包括运动量中等的综合性运动,如拉伸、压腿,学生的体育课,老年人晨练和运动前的热身活动等。乒乓球作为国球,参与人数众多,但由于乒乓球无对抗、间歇多、激烈程度相对较低等特点,猝死并不多见。足球与欧洲国家的研究存在差异。健身作为近年来新兴的运动项目,SrSD案例在2010 年后呈逐年增加的趋势。高尔夫、网球等项目也有SrSD 案例发生。近年来,一些新兴的运动项目如壁球、速降山地车等进入大众视野,在本研究中亦有相关案例,侧面说明了SrSD 发生项目的广泛性。

男女性偏好的运动项目存在差异。356 例男性共涉及19 个运动项目,主要集中在篮球、跑步和羽毛球,与总体案例数集中的运动项目一致;18 例女性共涉及8 个运动项目,主要集中在跑步(7 例)和综合锻炼(4 例)。男性更加偏好竞争性强、对抗性强、具有竞技性的运动,而女性则偏好运动量相对低、需一定耐力的项目。

综上,SrSD 高发的体育项目具有以下特点:(1)普及性强,在当地受欢迎程度高;(2)参与该项目的人群具有相当规模;(3)该项目具有一定的对抗性或竞技性(如篮球、羽毛球等),或需要一定的耐力性(如跑步等)。

3.3 救助和死因情况

3.3.1 救助情况

由于多数运动项目为多人参与,大部分SrSD 案例均有目击者(91.98%),无目击者(8.02%)的主要为跑步,如于清晨或夜间在人流较少的偏僻路段跑步。SrSD 案例绝大多数发生于运动期间和运动结束后1 h 内,此时发生心搏骤停后实施心肺复苏等必要救治可以显著提高患者的生存率[44]。但遗憾的是,在急救医生到达之前,只有23 例(6.15%)中的目击者在第一时间实施了现场急救措施,使用了体外除颤设备的仅2 例(0.53%),相当一部分案例在急救医生到达之前已经死亡。目前我国院外心搏骤停发病率高,患者的出院生存率总体水平不高[45],目击者复苏的比例低、复苏的质量不高、公共场合缺少自动体外除颤设备等是影响我国心肺复苏水平的重要原因[46]。

3.3.2 死因情况

受限于处理非刑事案件的法律法规,只有当死者家属对死因表示怀疑并提出尸体解剖要求的前提下,司法鉴定机构才可以对尸体进行解剖以明确死因。由于多数案例有直接目击者,死者家属多可接受猝死、自身疾病等原因导致死亡的结论。此外,尸体解剖的立法滞后、宣传不足,群众对尸体解剖仍然存在误解和排斥,绝大多数不愿意解剖尸体。如潘怡雯等[47]报道大学生校内非创伤性死亡的103 个案例中尸体检验比例仅为11.7%。本研究374 例中仅4 例(1.07%)进行了系统的尸体检验,104 例(27.81%)进行了尸表检查。在这种情况下,猝死病因的给出主要有两种途径:一是急救医生根据死者生前症状或在现场和医院施行的客观检查进行推测;二是法医根据死者生前病史、家族史和尸表检查进行判定。374 例中,有208 例(55.61%)由急救医生给出猝死病因,57 例(15.24%)由法医给出猝死病因。与国外研究[2,30,48-49]结论类似,本研究中最常见的猝死病因为心脏性猝死(251 例,67.11%),包括心肌梗死、心律失常、心肌炎等,脑源性猝死6 例(1.60%),呼吸系统疾病导致死亡3 例(0.80%),其他系统或器官疾病5 例(1.34%),猝死病因不明确109 例(29.14%)。

3.4 结语

在全民体育运动意识和实践不断增强的背景下,SrSD 也逐渐引起国家和社会的关注,特别是在非竞技运动员的日常休闲体育活动中,SrSD 时有发生,而人们对于此类猝死的预防急救知识和水平仍停留在较低层次,与我国体育事业全民化发展的趋势不相匹配。目前国内的相关研究相对滞后、不够深入,本研究通过收集广东省近15 年来的SrSD 案例,初步阐明此类猝死的流行病学特征。SrSD 以>39~59 岁男性最为多见,非体力劳动者居多,常发生在篮球和跑步项目,猝死好发于运动期间和运动后1 h 内,在此后的研究中将通过开展群众参与休闲运动的相关调查、与其他类型猝死的对比等方法对上述潜在危险因素行进一步的分析和验证以明确SrSD 的危险因素,为此类猝死的日常综合防治(开展相应的预防和急救措施)提供有益的参考。