注重习题深度设计 提高中考复习效率*

——以密度、压强、浮力综合应用复习为例

2022-07-29李建张露李鸿

李 建 张 露 李 鸿

(重庆市育才中学校 重庆 400050)

习题是中考物理复习的重要载体,精心设计复习习题是提升中考物理复习效率的有效方式.《普通高中物理课程标准》在教学建议中明确指出“要从培养物理学科核心素养的视角审视习题教学的目的,应通过习题教学,使学生在科学思维、探究能力、实践意识、科学态度等方面得到有效提升”[1].在中考物理复习中,一方面要关注课程标准和历年全国各省市中考物理真题,了解其考查的方式、方法和特点;另一方面,也要注意习题和试题的功能差异,不能将具有甄别和选拔功能的试题直接作为学生日常的复习习题.“习题功能是完善知识建构,学会知识应用”[2],在中考复习中注重习题深度设计,既能提高复习效率,还能在解决问题的过程中促进学生物理学科核心素养的培育.

1 课标与考情分析 明确复习目标

《义务教育物理课程标准(2011年版)》在科学内容中对密度、压强部分的要求是“通过实验,理解密度”“通过实验,理解压强”“通过实验认识浮力”[3].密度、压强、浮力等力学重要概念的综合应用是考查的重点,而且考查方式多样化,综合性强,对学生综合应用能力有一定的要求,具有较好的区分度,是历来全国各地的中考物理试题力学部分考查的重点.

以重庆为例,如表1所示,近3年的中考物理试题中,涉及密度、压强、浮力部分的试题分值在20左右,占全卷(满分80分)比例在21%~26%之间浮动,占据了较大的比例,是中考重点考查的内容.此部分内容涉及选择题、填空题、实验探究题、论述计算题等各种题型,考查方式灵活多样,也包含着模型建构思想、方程思想、等效替代思想,对学生综合应用物理规律,分析、推理、解决问题的能力和素养有着较高的要求.在日常中考物理复习教学中,把握课程标准的有关要求,熟悉近年考试规律,明确复习目标,做到有的放矢,在复习中注重学生物理学科核心素养的培育,提升中考复习的效率.

表1 重庆市2019-2021年中考物理试题密度、压强、浮力部分分析统计表

2 注重习题深度设计 培养学生解决问题的能力

在中考物理复习教学中往往以习题作为载体逐步展开.每一年的中考物理试题集聚了命题专家的智慧,是中考复习不可或缺的资源.但由于试题和习题功能的差异,在选作复习习题时还需要进行习题化深度设计.对中考物理试题进行习题化深度设计,既能较好地挖掘试题的内在价值,也有利于学生完善知识的建构,在分析、解决问题的过程中培养学生的能力.

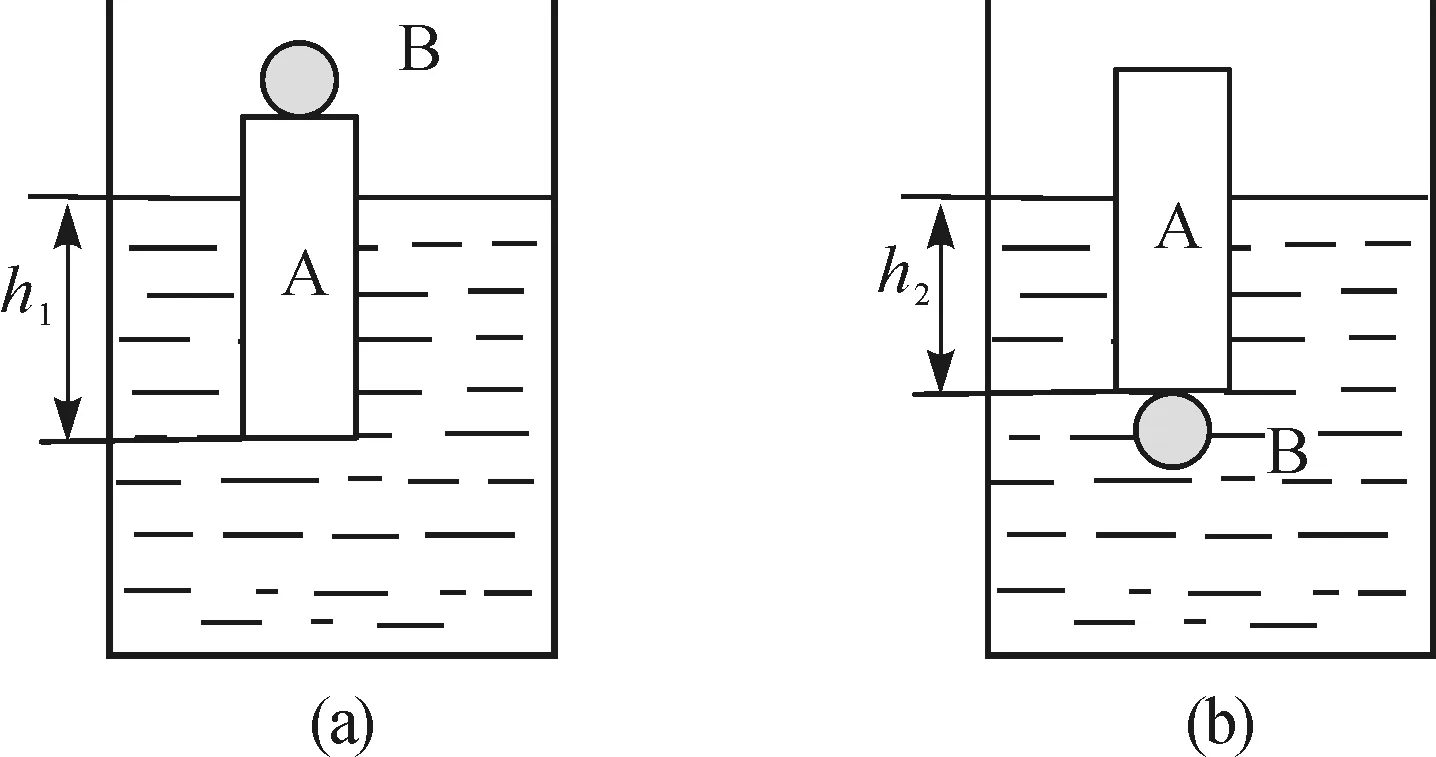

【例1】(2020年重庆中考物理试题) 小明有一个不吸水的工艺品,底座为质地均匀的柱形木块A,木块上粘有合金块B.他将工艺品竖直放置在水中,如图1(a)所示,静止时木块浸入水中的深度为h1;按图1(b)竖直放置,静止时木块浸入水中的深度为h2,工艺品所受浮力与图1(a)相比______(选填“变大”“变小”或“不变”).因粘合处松开导致合金块沉底,若不计粘合材料的影响,合金的密度为水的n倍,当木块在水中竖直静止时浸入的深度h3=______(用h1,h2,n表示).

图1 工艺品放置水中的示意图

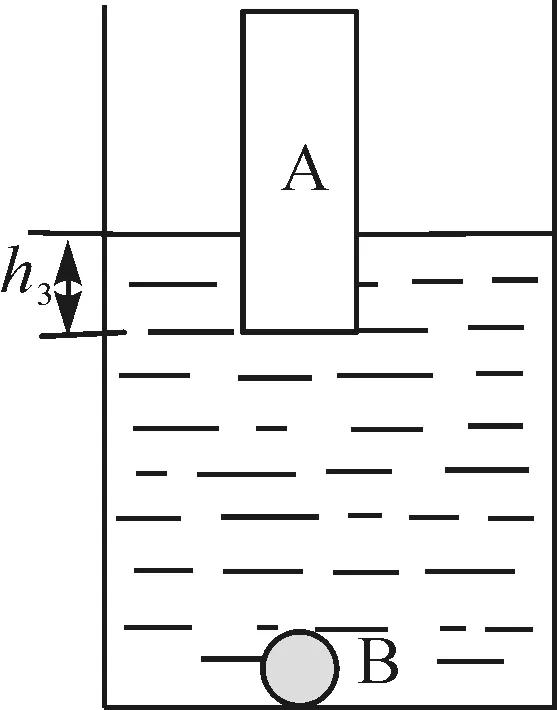

分析:先画出合金块沉底后的状态图,如图2所示.解决此问题有两种思路,一是顺向思维,逐个分析图1(a)、(b)和图2中各物理量间的关系,联立求解出h3.二是从求解B物体密度出发,即通过图1(a)和图2两图情境算球B的质量,通过图1(a)、(b)两图情境计算球B的体积.最后利用物体B密度求出h3.两种方法都利用了图1(a)、(b)工艺品均处于漂浮状态,浮力不变,大小都等于重力,进而利用排开水的体积相等来求出合金的体积.可以看出,正确找出物体体积是解决本题的关键.本题答案为:不变, h3=(1-n)h1+ nh2.

图2 合金块沉底状态图

此题以浮力知识为情境,考查了物体沉浮条件、阿基米德原理、密度公式、重力公式的知识及学生物理知识的综合应用能力.

题目问题表面是求合金沉底后木块在水中竖直静止时浸入的深度,本质上考查的是用特殊方法测量物体B的密度,在问题设置上有创新之处,且本题中包含着模型建构、等效替代、方程等思想在其中,具有较好地甄别和选拔功能.然而此题直接作为复习习题,对学生而言,思维跨度大,小问间相互割裂,难度较高,不利于学生的知识建构.在中考复习教学时,可以将此题改编,进行习题化深度设计,促进学生问题解决能力的提升.

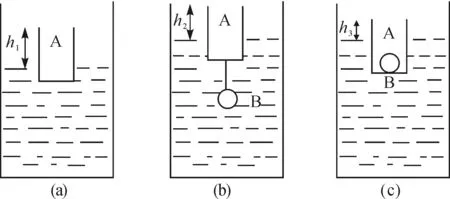

【习题深度设计1】为了测量金属球B的密度,聪明的小明设计了如下实验方案.(1)将一个圆柱形烧杯A漂浮在盛有水的长方体玻璃水槽中,如图3(a)所示,用刻度尺测出此时水槽中水的深度为H1;(2)将金属球B轻轻放入水槽中,如图3(b)所示,用刻度尺测出此时水槽中水的深度为H2;(3)将金属球B从水槽中取出,平稳地放在烧杯A中,如图3(c)所示,用刻度尺测出此时水槽中水的深度为H3.

图3 习题深度设计1示意图

(1)图1(b)、(c)中水槽中水的深度H2______H3(选填“大于”“小于”或“等于”);

(2)已知水的密度ρ水,则金属球B的密度表达式为ρB=______(用已知的物理量表示);

(3) 同组的小红对小明的实验过程提出质疑,认为将金属球B从水中取出时会沾水,导致测量的密度会产生误差.你认为由于沾水导致测出的金属球B的密度将______(选填“偏大”“偏小”或“无影响”).

分析:习题深度设计1与原试题不同之处在于引导学生认真观察实验现象,逐步分析实验过程,逐步完善知识的建构.较原试题不同的是,测量的深度不是物体A浸在水中的深度,而是容器中水的深度.学生的难点在于实验误差分析.金属球取出时沾水,水槽里的水减少,放入烧杯中,排开水的体积增加.由于A,B整体漂浮,所以水槽中减少的水的体积和增加的排开水的体积相等,故水槽里液面的高度不变,即H3不变,测出的金属球B的密度将无影响.

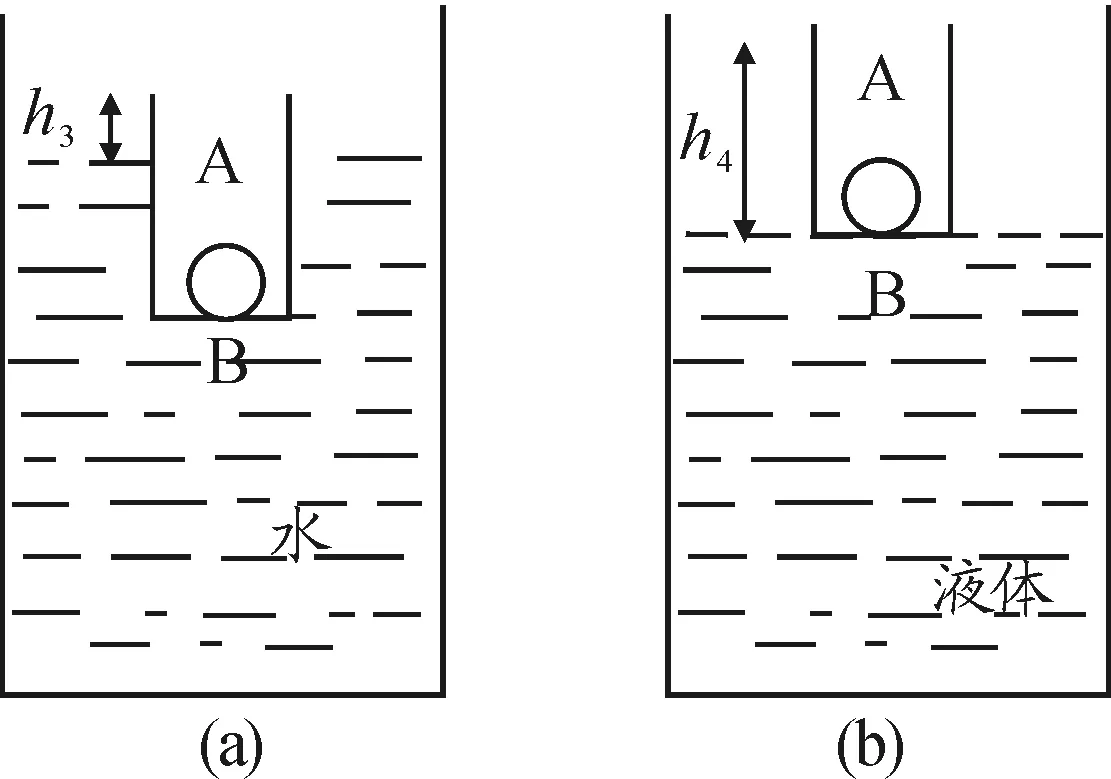

答案:(1)H2 (3)无影响. 【习题深度设计2】同组的小红开动脑筋后,提出了另一种测量金属球B密度的方案.(1)让烧杯A在水槽中漂浮,如图4(a)所示,用刻度尺测出此时烧杯A露出水面的高度为h1;(2)将金属球B用细绳吊在烧杯A下方(忽略细绳的质量和体积),如图4(b)所示,用刻度尺测出此时烧杯A露出水面的高度为h2,此时水槽中水的深度为H′2;(3)将金属球B从水槽中取出,平稳地放在烧杯A中,如图4(c)所示,用刻度尺测出此时烧杯A露出水面的高度为h3,此时水槽中水的深度为H3. 图4 习题深度设计2示意图 (1)图4(b)、(c)中水槽中水的深度H′2______H3(选填“大于”“小于”或“等于”); (2)已知水的密度ρ水,则金属球B的密度表达式为ρB=______(用已知的物理量表示); (3)小红反思自己的实验过程,认为将金属球B从水中取出时会沾水,导致测量的密度会产生误差.你认为测出的金属球B的密度将______(选填“偏大”“偏小”或“无影响”). (4) 小红进一步思考,如图5所示,如果已知(a)、(b)、(c)中烧杯A浸在水中的深度,测得的金属球B的密度表达式会不同,则ρB=______(用已知的物理量表示). 图5 习题深度设计2第(4)小问示意图 (5) 爱动脑筋的小红继续思考,在此实验基础上,还可以进一步测量液体的密度.将金属球B放在烧杯A中,测出此时烧杯A露出水面的高度为h3后,如图6(a)所示;再把烧杯A和金属球B放在另一个装有某种液体的容器中,使其漂浮,如图6(b)所示. 图6 习题深度设计2 第(5)小问示意图 用刻度尺测出此时烧杯A露出水面的高度为h4.则未知液体的密度表达式为ρ液=______(用已知的物理量和ρ水,hA表示). 分析:习题深度设计2涉及的问题又较习题深度设计1更进一步.不同的是,实验中测量的是物体A露出水面的高度.此题不仅要求学生认真观察实验现象,分析实验结果的误差,而且还推广到液体密度的测量.在分析实验误差时用到物理表达式和数学代换.由于金属球取出时沾水,放入烧杯中,排开水的体积增加,烧杯浸在水中的深度增加,h3变小.对金属球B的密度表达式变形为 由于h3变小,所以金属球B的密度将偏小. 答案:(1)H′2=H3; (3)偏小 ; 习题深度设计1和习题深度设计2归纳整合原中考试题情境中有关密度、压强、浮力的综合应用,既有测量物体A浸在水中深度的情形,也有测量容器中水的深度的情形,还有测量物体A露出水面高度的情形.不管是哪种测量方式,都需要引导学生画出对应的物理情境状态图,运用密度、压强、浮力的规律求解.对实验细节的处理需要学生进行演绎推理,实验误差的分析这个难点也可以通过理论分析、演示实验等多种方式来突破.在密度、压强、浮力综合应用复习时,通过习题的深度设计,落实了基础知识、基本方法的熟悉、掌握,也渗透着物理思想,科学推理能力,在解决问题的过程中帮助学生完善知识结构,培养学生解决问题能力的提升,也有着较好的复习效果. 在中考物理复习教学中,以课标为要求,结合中考试题的规律,明确复习目标,通过复习习题的深度设计,促进学生分析问题、模型建构、科学推理能力的提升,在解决问题中真正促进学生物理学科核心素养的培育.

3 总结