蔚州邨庙壁画绘制程式中蕴含的儒礼美学*

2022-07-28洪京,姜鑫

洪 京,姜 鑫

(河北科技师范学院a.艺术学院,b.教师发展中心,河北 秦皇岛 066004)

“人首先是一种美学的生物,其次才是伦理的生物”[1],布罗茨基强调了人类情感的重要性,也说明了情与理之间的伴生关系。李泽厚在对中国传统礼乐文化研究中也考证了“礼”本身便包含有情感的因素。认为“礼”所表达的不只是礼仪,而是“由原始巫术而来的那宇宙(天)与社会(人)的统一体的各种制度(秩序)规范,其中便包括对与生死联系着的人的喜怒哀乐的情感心理的规范”[2]20。因此,儒家又发展了“乐”的精神来对“礼”进行补充,使得礼乐互补,成为一个完整的文化系统。当“礼”成为人类社会活动的一种外部规范,“乐”则以一种愉悦的方式使这种规范得以实施。在中国封建社会时期“乐”是为达到政治目的而使用的一种艺术表达手段,进一步说,就是一种让民众容易接受的教化方式,与法家实现“礼”的约束方式相比,“乐”能够缓解由“礼”带来的紧张焦虑情绪,从而获得审美的感官享受,而民间壁画就是“乐”的重要实践手段。壁画中“礼”的规范性并非是直接呈现,而是以暗喻的形式使民众在审视壁画的过程中潜移默化地实现其教化目的。同时,在《论语》中,儒家不仅强调了要以“乐”的愉悦形式对“礼”进行调和,也强调了“礼”的规范对“乐”的制约。以乐和礼,以礼节乐,二者的辩证统一正是构建壁画“和谐”的根本。李泽厚亦在《华夏美学》中从美学角度对《国语·周语》中伶州鸠提出的“乐从和,和从平”进行了诠释,认为:“儒家美学不在于反映现实,而是要在情感形式与道德规范之间实现调和,以‘中和之境’的要求完成艺术塑造”[2]23-28。所以,“礼”的规范成为壁画的固定绘制模式,可将其称为“图像程式”,而“乐”则是壁画中体现的艺术审美情趣,二者“中和”形成的和谐之境便是壁画展现的儒家美学精神。

蔚县因特殊历史环境,遗存着大量元、明、清时期的邨庙壁画,其内容虽严格遵从佛道等宗教本身故事的文化规制,却也隐含着传统儒家美学精神久持的影响和民众审美情趣的千年沉积,为人们解析儒家美学的实践转化提供了宝贵的资料。

一、至诚感天的人格化审美塑形

儒家美学的实践主要是在对人格的塑造,将神人格化或将人格神化是儒家在民间信仰中体现出的一个惯性特征,并由此构建了以“仁”为核心的审美人格理论,所以,从人格塑造的角度去解析儒家美学的实践不失为一条捷径。同时,人格审美也是构成民间审美标准的重要内容。

神的人格化是民众审美意识主导下的一种体现,也是民间多神信仰发展的特征。蔚州邨庙壁画中的佛道诸神在其影响下均有人格化审美的具体表现。如真武大帝,他本是天上星宿神,经由星体排列形成的象形动物演化,最终由武当山道场改造,形成了道士样貌的人形。这是人类主观意识下对神的改造,是标准的神人格化演变。另外,蔚县峰山寺《释迦摩尼佛传故事》和北方城真武庙《真武降生修真图》两则壁画故事内容均以“降生—四门—修真—修成”为主线,表达贵生、修心、修行、正果四方面的内容,既是人修道成仙的经历,也是塑造人格的一个过程,是基于儒家“天人同构”理念进行的一种审美实践。以北方城真武庙《真武降生修真图》为例,探讨其中映射的对“天人同构”的追寻。

真武降生阶段主要体现的是“贵生”。《吕氏春秋》认为:“圣人深虑天下,莫贵于生”“道之真,以持身”[3],以此突出真武出生时的外界环境因素。“贵生”源于杨朱学派的“贵己”思想,之后由道家子华、子关将其发扬,把“生”与“义”联系起来,使其融入了儒家意志。“贵生”部分主要由真武出生前的“梦腾日月”“白象来头”和出生后“五龙吐水”“黄帝礶顶”几个故事情节来表现与阴阳合、与佛陀前世合、与帝王合,以此说明真武降生受到天、地、人等诸方面的重视,但民间对“贵”的理解却有偏差,人们并未注重“贵”之意,而是注重“贵”之象,就是对优越环境的向往,并由此衍生对“贵”之本意的审美意向。

真武的成长阶段也有“贵养”体现,《真武降生修真图》中有“天官赐神剑”“梅鹿献芝草”“猿猴献仙桃”“神龟献天书”“太白赐金甲”等故事。这些内容本是从真武大帝形貌中的装饰物品改编而来,所以并无故事先后顺序,也就是说,真武的成长过程体现的不是“生养”,而是“贵养”,表达的是“注重”之意,是人们渴望由“贱”向“贵”的转变过程中对优越环境的期许。并由此产生对“贵”的评判标准,也就是“贵”之审美的衍生。

“四门”并非指城堡四个方向的门。从“东门遇老人”“南门遇病人”“西门遇死者”“北门遇僧人”来看,“四门”所展示的是根据释迦牟尼(净饭王太子)出四门受天帝感化而出家修道的传说演化而来[4],主旨展现病、老、死的人间三苦,由此可知“四门”是道教效仿佛教传说改编。《后汉书》:“辟四门而开四聪”[5],道教将“四门”引申为天门、地户、鬼门、人门,其表现的是人间生、病、老、死这四种人类无法回避的问题。从表现“四门”的目的来看,《瑞应经》所表达的是“感悟人间三苦后遁入佛门”之意。但道教将“四门”拓展为了解人生疾苦的“四目四聪”,意旨表现对人间疾苦的所见所闻。而道教对“四门”的理解也正与儒家“三祭”的“天地人鬼”相对应,说明道教在民间的发展中有文化吸融的现象。再从其“内儒外道”的特征来看,其“四门”代表“四方”是指代世界,“四”之数代表的是“全”,与“十全十美”中的“全”同解,意为“圆满”,所以“四门”引申之意是“圆”。而“圆”不仅是道家通变与处世的核心理念,也是儒家人格修养的理想境界,所以,“圆”也成为了人们潜意识中的审美标准。

“修炼”是由“贱”向“贵”的实践活动,也是宗教政治为百姓指引的一条成就自我的道路,而儒家是以道德自觉去履行个人信仰,认为至诚无欺,是伟大人格的本源,核心表达一个“诚”字。《尽心上》:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。”[6]孟子认为只有心诚所致才能知天之性。天为德,所以“至诚”才是完成对道德的自我体验、认知和超越的关键,是“求仁得仁”内心修养的关键。《大学》中特别强调这种不计功利,自诚自觉的道德修养。“如恶恶臭,如好好色”[7],其展现的是“慎独”,是履行道德的自觉。将履行道德作为人的本能行为,只有诚于中,才能形于外。《中庸》不仅表述了对“诚”的赞赏,还对诚者的人格做了阐述:“诚之者,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也”“诚之者,择善而固执之者也。”[8]58分别从“性”和“情”两方面对诚者的人格进行了描述,明确诚者处事合理、言行得当、善使中庸之道,且从善而专一的人格特点。在《真武降生修真图》中对于“诚”的表现有内外两个方面的表现,如“酒不迷真性”“色不缠身体”“财帛若浮云”等是对自身心性的磨炼,而“舍身养雄鹰”“铁杵磨绣针”“心肝净沐浴”等是追求“诚”的行为。“斩杀疯魔女”“大战龟蛇”“周桃归降”“收邓忠辛环”“温良马善服”等则是“诚”的历练。当人在具备了至诚无欺的道德之后,可以消除心中的偏私执念,使精神得到升华,便可与日月星辰、江河大地相感应,达至“物我两忘”之境。这种“至诚感天”的历练体验,在儒家的人格美学论中实现了“我之善”和“物之美”的统一。

《真武降生修真图》分别从“生养”“感悟”“历练”对人格的塑造进行阐述和分析,并剖析出“贵”“圆”“诚”三种人格审美心态。其中“贵”的人格审美是人们在虚幻世界与现实社会的对比下产生的一种诉求,壁画中的虚幻世界是人们依照自身审美标准臆想出来的完美之境,是人们追求的目标。但这虚幻世界其真正能够触动人们内心的是其与现实社会的互应。上文谈到的“贵生”和“贵养”其实是人们渴望现实上流社会优越生活条件的写照。如真武、释迦牟尼等人物的修真过程,其实就是帝王的成长过程,而帝王则是人们标榜的终极目标。“贵生”和“贵养”体现的其实就是成就帝王的基础和先决条件。人们对于“贵”的诉求,其实就是希望受到社会的关注,成就自己的事业。对于“圆”的理解,其本意表达的是“极致”,是“诚”的评判标准。所以,“诚”才是壁画故事所要表达的重点。如果说修养是对人之道德的外在引控,那么“诚”则是遵从道德规范的标准,以“诚”为本是追求道德信仰的基础,是人格形成的必要条件。将以“诚”为本引入美学观念,其体现的是中和之美,而民间诸神则是达“至诚感天”之境的人格之美的塑形。

二、气韵生动的形色绘制程式

蔚州邨庙壁画中将英勇、温柔、俊美、敦厚等一切美之人性特征赋予诸神,经过艺术加工和再创造,使得壁画展现出没有丑恶和邪念的“善美”理想人格,其表现实质就是以神代人。亦可说,神的形象是依照人的样貌塑造的,其实质是人的神化,而神的人性化历练情节拉近了堡民与壁画的距离。另外,壁画中的神仙世界与现实环境的趋同也是使得堡民与之产生共鸣,并获得堡民认可的重要因素,但此种趋同并非是现实场景的搬抄,而是形成了一套完整的艺术转化模式,也就是壁画的绘制程式。

蔚州邨庙壁画的造型夸张、设色大胆、鲜明,与敦煌等地的传统宗教壁画在风格上有着明显的区别,这种看似随性的绘制特征与当地人文环境和审美情趣有着紧密的联系,使得壁画具有鲜明的地域特征。

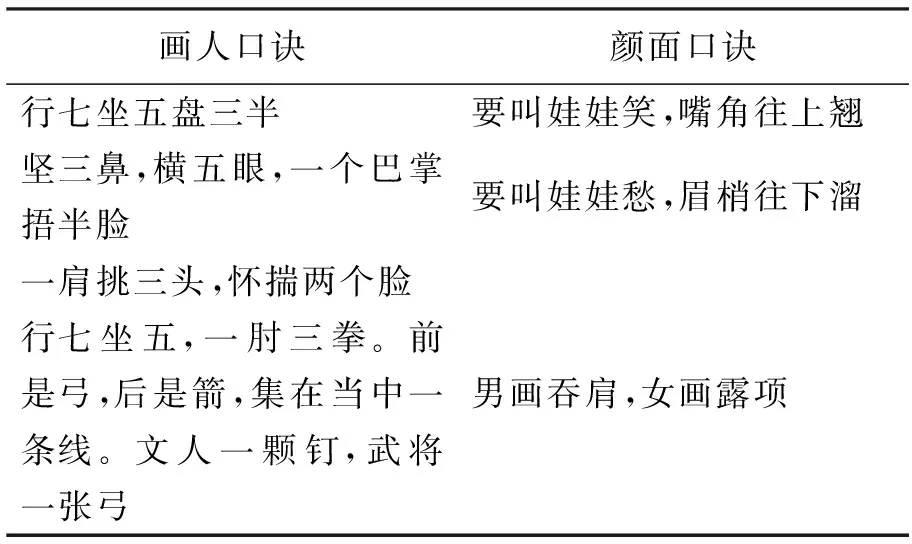

蔚州邨庙壁画不但绘制精美,也能体现出画匠精湛的技艺,尤其是在形制各异的墙面上用构图、造型、用色等绘制技法展现出诸神圣洁的形象和恢宏的场面。在兼顾画面美感的同时也展现出大量程式信息,体现出壁画绘制的规范化。古时的画匠注重师承关系,规矩极为严格,这也是壁画绘制形成规范化的先决条件。也就是说,这种规范并不是依靠画匠自身素养结合壁画绘制经验自然形成的惯式,而是师承下来的粉本和一些壁画绘制范式口诀。据蔚县四方城的守庙人口述,蔚县壁画绘制程序一般可分为“摊活儿”“落墨”“着色”三个部分。“摊活儿”就是画师用炭条将所要绘制的人物故事内容在墙壁上进行大致定位和描绘。“落墨”即勾线,画工用墨线将“谱子”描摹于炭条绘制的轮廓内,对所要表现的内容进行调整,其中包含“扎谱子”“漏谱子”“吊皂”等工序,一般由高水平画师完成。“着色”是壁画绘制中最高难的工序,需要画师与画工同时进行,首先由画师依据全局确定壁画题材、内容应配备的色彩,然后以标示颜色的“记号”标于画面,如工红、六绿、七青、八黄等。这种模式还有组合形式,如蓝色标“七”、浅蓝标“二七”、再浅蓝标“三七”。然后由画工依据“标记”填涂颜色。从上述绘制程序的描述来看,蔚县壁画并非是单纯的艺术绘画,而是艺术工程,有着固定的绘制程式。作品的质量不仅取决于画师的把控,画工的绘制技艺也对壁画作品质量有很大影响,那么,画工如何准确反映画师的意图,就成为保障壁画作品质量的关键。画匠根据自身的审美意识及经验总结了许多绘制口诀,其中蕴含着对于壁画艺术的理解和审美经验。

蔚州邨庙壁画主要以人物画为主,其表现方法主要是勾线与赋色,以轮廓塑形是中国早期绘画艺术的造型语言。如秦汉时期的画像砖都是以概念化的外轮廓来表现描绘的对象。随绘画技法和理论上的提高和深化,对线条的把握与归纳也逐渐成熟。如刘凌沧抄录的口诀就是绘制人物的基本程式,见表1。

表1 民间壁画绘制技法口诀汇总[10]

这种程式下的线条极为精炼,能够对人物形貌准确把控,在画论中称此种用线为“骨法”。“勇怯之势在于筋,强弱之植在于骨”[9]。引文说明了“骨”与人物形体、精神层面的关系,故而“骨法”开始成为与人物造型有关的概念。东晋顾恺之最早将“骨法”概念引入到画理当中,南齐谢赫又提出“六法论”,正式把“骨法”与“用笔”联系起来成为中国画论的重要观点之一。“骨法用笔”就是用线准确地刻画出对象的骨体相貌,其重点在于对人物形貌特征的抓取。蔚州邨庙壁画中有许多起稿线的痕迹,从故城寺壁画中未着色的线稿来看,人物刻画有着明确的结构表现,手部和面部的刻画均随骨形进行绘制,且能够依据骨形对人物特征进行合理的夸张变形。“骨法用笔”强调用不同线条表现不同人物样貌。而由“骨法用笔”演化的壁画绘制口诀更是快速抓准人物外表形貌和内在气质的核心概要,使得壁画人物表现达到“气韵生动”的境界。

壁画的另一种表现形式是“赋彩”。《续画品》“赋彩鲜丽,观者说情”[11],一语道破了色彩的魅力。蔚州邨庙壁画中除有对客观物象真实描述的基本设色外,还有意象设色。比如大量的青色、金色、土红色等都是用来表现佛家精神世界的意象色彩。在设色技法方面主要使用对比、夸张、衬托等配色方式使色彩之间相辅相成,相得益彰。其大胆的变色突破常规,创造了许多违背自然的设色体系,即“色随心走,随意走”,没有太多约束,但其率真的择色心理和主观的情感所表现出来的设色体系也并非毫无依据,还是遵循了谢赫六法中的“随类赋彩”理论。“随类赋彩”是中国传统绘画一贯遵循的用色理念,是中国古人赋色的标准和借鉴。“随”体现的是尊重客观事实,“赋”体现的是主观意向。也就是说,“随类赋彩”既有客观物象所表现的色彩,又有画者主观的色彩。设色与画者的主观情感有很大关系,主要是画者对“类”的诠释,“类”体现了画者设色时对一种观念、一种主观内心情感或是客观事物的关注。在中国传统绘画中,先辈们已经对色彩有了高度的概括,并形成了独特的设色体系。如中国传统壁画中惯用的五行用色[12]。蔚州邨庙壁画的赋彩基本依此设色理念,只是在明度和纯度上进行变化,用以丰富画面层次。将壁画中几种主要设色体系罗列出来。

第一种“传统设色”。传统设色以赤、黄、青、白、黑为正色(绿为间色),五色均与黑色调和,主旨表现庄重之意。五色衔接以黄色为调和剂,画面和谐统一,是壁画绘制标准配色。第二种“佛教设色”。佛教设色底色以青色为主,青色主东方,喻示佛教东传,这种绘制程式始现于隋朝,宋元时期广泛流传。画面以黄色作为青色的补色,画面展现出华贵之气。另外,佛教壁画为了营造金碧辉煌的场景氛围,对黄色较为重视,后期发展中逐步用贴金的方式代替黄色。蔚州邨庙壁画中虽有此种设色,但大部分还是以渐变形式的橘黄色代替。第三种“道教设色”。道教设色本以传统正五色为基本设色,但在蔚州邨庙壁画中却是表现出轻快明朗的设色风格,究其原因是受到方位的影响,蔚州主水属北方,北方色黑,明朝以道教真武大帝为北方至高神,所以对黑色较为避讳,其画面以海蓝色为背景色,深色部分用深蓝色代替黑色,所以在应用传统五色时不用黑色调和,最终形成了较为明快的设色体系。第四种“地域设色”。地域设色主要指的是根据蔚州文化特色形成的设色体系,特点有三:第一,画面整体颜色基本符合中国传统五色观,且赋色均匀,极少用到渐变色,背景以代表中原的土黄色为主,且其它颜色也有与黄色调和的表现,这就保证了整体画面的和谐统一和庄重感。第二,从赤色系的颜色变化来看,同色系间调节色差较大,对比强烈,尤其是大红色和青蓝色在画面中极为跳跃。这些特征符合道教设色特征。第三,画面中大量使用褐色与土黄色搭配设色,这是佛教表现本生故事时的惯用设色,这种色彩搭配可参考敦煌壁画唐时期石窟设色风格。另外,蔚州邨庙壁画大面积使用沥粉贴金,显得与整体格格不入。这种现象的出现是由于画匠未能掌握佛教严格的设色理论,只是为了趋同于佛教华贵氛围的营造,但这也成就了蔚州地域设色特征。

总体上看,蔚州邨庙壁画色彩是以明艳为特色,但艳而不俗。画面主要是运用对比色手法,如红与绿的补色对比、深与浅的明度对比。在视觉平衡处理方面,主要运用黑白色将反差较大的色彩协调在一起。蔚州邨庙壁画中尤以橙与青的对比效果强烈,而在蓝里加白或加黑则呈现出深浅不同的宝蓝效果,橙色里面加入朱红色,这样既可以有效地减弱两色色相差,又加大了明度差,显得画面沉着而又和谐。四种不同个设色体系均能通过成熟的配色方案塑造不同的人物征貌,且明暗及层次关系明确,在画面氛围的营造方面极为成熟,此种主观配色与人物造型搭配,使得画面人物表现栩栩如生。

每一种艺术都是因人类的精神需求而创生,人们不断地进行着创造性的实践,在长期的艺术实践中逐渐形成了众多创作思维。蔚州邨庙壁画中不仅具有民俗学层面的文化意涵,更有着民艺学层面的艺术思维,与壁画的民族性文化内涵共同构成了它的审美基础。蔚州邨庙壁画的造型与设色,用“气韵生动”这一绘画审美的最高标准来形容并不为过。人物造型夸张、概括、简练打破客观事物常规,追求理想审美的意象造型,构图饱满、和谐,设色大胆、明艳活泼,充分展现地域审美特征。综观蔚州邨庙壁画的艺术语言,不仅体现出了民间美术的特质,也代表了一种民族风格和民族气派,是现代装饰绘画难得的经验和财富。

三、蕴情契理的知志合一精神

人类含情而得生,契理乃得存。探讨纯粹的情与理之间的关系本属于哲学范畴,因壁画与生俱来的政治教化功能,所以其本身无法撇清与哲学的关系,在行使其教化职能时,壁画中的情和理便凸显出来,所以,探讨蔚州邨庙壁画中所蕴含的情与理的关系以及表达方式是必要的。

情感与道德的相互制约造就了壁画表现形式多样且和谐统一的绘制法则,促成了壁画“图像程式”的形成。而壁画的艺术表达与绘制规范之间的调和则是其艺术特征形成的关键,并由其建构了壁画特有的视觉和内涵审美标准,展现出杂而不乱,繁中有序的艺术风格。此中展现的儒家审美意识主导在壁画中人物形象塑造、绘制模式以及内涵表达等方面均有体现。

情与理是中国封建社会时期人们为人处世的隐形法则与规范,其影响在深度和广度方面甚至超越了道理与法律。原因在于道理和法律在逻辑上倾向于某种极端,而情与理更适用于人们的日常行为规范。因此林语堂认为:“‘情’代表着可变的人的因素。‘理’代表着不变的宇宙的法则。这两个因素的结合,就是评价某项活动,或某个历史问题的标准。”[13]王夫之认为,“性”(理)和“情”是相辅相成的体用关系,“性情相需者也,始终相成者也,体用相函者也”[14]。而朱熹认为,人心可分为依理存在的内“性”和外“情”两方面的情理体用关系,可以用“心”进行统一,也就是“心统性情”[15]。孟子“心善论”说的就是人心性善,他认为心连于仁、义、礼、智,与自然生命之欲不同。孟子指出“心”包括:“恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心”,而“性”则包含这四心自然生发的仁、义、礼、智四种德性[16]。由此“性”和“情”可演变为“天理”与“人欲”,且二者因“善”的统摄构成了对反相涵的辩证统一关系。

情与理的对反之辩最突出的是“天理”与“人欲”方面的善恶之辩,性善与性恶观点分别以孟子和荀子为代表。孟子言性善,多以心性为基点,以道德情感为主要探讨对象,而荀子言人情,其中包含两个层面的含义,第一层为天情,就是人们日常的喜怒哀乐等本原情绪。第二层为习情,指的是随势而变的情绪,尤其是指人在欲望得到满足之后对道德的背弃,也就是“德衰”。这是“人欲”所致。对于此,荀子主张利用礼义法政加以修正。儒家结合二元论,以阴阳二气之分合来说明世间万物发展的规律和相互关系,并称“性”为善者,“情”为恶者,最终演变成了“性阳情阴”“性善情恶”之说[17]。并对后世产生很大影响,“存天理去人欲”观点就是统治阶级从中断章取义得出的思想镇压理念。认为天理是心觉于理而上通之道,人欲则是心感于欲而下溺物的表现,所以“存天理去人欲”指出的是一条成圣或者说是向善的道路。

北方城真武庙《真武大帝修行图》中便有真武大帝成圣过程中“去人欲”的故事情节,分别是“酒不迷真性”(酒代表口腹之欲)、“色不缠身体”(色代表迷情之欲)、“财帛若浮云”(财代表贪婪之欲)、“威武气来侵”(气代表迁怒之欲)。四幅壁画表现的是真武修炼心性的过程中用道德理性克制个体情欲的故事,实质是天理与人欲的对抗。从此方面讲,这四幅壁画故事完全符合“存天理去人欲”的政治理念。但若将其置入整个故事当中,结合后面的“铁杵磨绣针”故事情节,会发现这个故事情节要表达的重点并非是“去人欲”,而是为了表达“恒志”。所以这个“去人欲”不是“天德”与“人欲”的对立,反而是强调追求“知志合一”的专情表现。

蔚州邨庙壁画中情与理的关系也体现在教化方面,壁画在社会中的功用就是思想教化,具体就是对忠、孝、礼节等传统文化的传播。蔚州邨庙壁画表达了中国封建社会长期形成的伦理道德观(理)和审美价值观(情)。堡民在观赏壁画的过程中,儒家理学和仁、义、礼、智、信等道德价值准绳不断被重申与强化,由其形成的价值观和世界观的正当性也在一种审美的情感共鸣中被反复确认和认同。另外,从艺术角度来讲壁画中的“教”与“化”也有着明显的差异。所谓“教”就是说教,强调对善恶是非的评判,偏重于理性。北方城真武庙《真武降生修真图》、郑家庄峰山寺《释迦摩尼佛传故事》、上苏庄观音殿《善财童子五十三参》等在实现自身价值和目标的过程中对道德规范的坚守为堡民们树立了榜样。而“化”更倾向于潜移默化的熏陶,倾向于对人生态度的引导,对感性更加偏重一些。蔚州邨庙壁画中有关道德的表述和典型人物形象的塑造均是以“和谐”为前提造就的祥和景象。堡民对教化的反映也有不同:壁画中对于“教”的表达一般较为直接,会令堡民们产生反感情绪,而对于“化”的表达却较为含蓄,更容易被堡民们接受。另外,从艺术表现方面也有区别。主题人物形象或故事情节等艺术表现形式更适用于“教”,而故城寺和重泰寺的水陆壁画等表现方式较为适合于“化”。值得一提的是故城寺释迦殿的水陆壁画中“善”与“恶”的表述,虽然是善恶的对比,但从其惩恶劝善的教化意图来看还是在营造一种和谐向善的场景氛围,其实质表述的是“情、理”与善的统一。

壁画本就具有表现情感的功能,尤其是以人物画为主的蔚州邨庙壁画对情感更是注重,这对中国传统审美意识培养产生了广泛而深远的影响。《诗经》:“乐而不淫, 哀而不伤”[18]133,艺术情感的表达要适度,并符合其审美观念。“发乎情,止乎礼义”[18]133,情感的表现要控制在道德标准之内,不是毫无节制的非理性行为。艺术创作就是寻找情感与理性的平衡空间, 创造一个“蕴情契理”的审美境界。蔚州邨庙壁画将审美的情感体验与道德伦理融合在一起(蕴情契理),揭示其人生理想和道德追求(知行合一)。旨在更好地发挥壁画对堡民情感陶冶、精神净化的作用,让品鉴壁画的行为成为“助教化”的活动。