北康-曾母盆地中中新世以来层序地层样式特征探讨

2022-07-27骆帅兵张莉徐国强王笑雪雷振宇余秋华帅庆伟

骆帅兵,张莉,徐国强,王笑雪,雷振宇,余秋华,帅庆伟

1.自然资源部海底矿产资源重点实验室,广州海洋地质调查局,广州 510075

2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059

自Sloss提出层序概念以来,后续学者对此开展了不同程度的研究。Mitchum等将顶底面以不整合面或与之可以对比的整一界面为界,成因上有联系的一套地震反射层定义为地震层序[1];Sangree在一个等时地层单元内开展沉积相研究,建立了有别于岩性地层单元的地震地层学时代[2];Vail等在地震地层学研究成果的基础上,建立了受全球海平面变化、构造、物源供给条件控制的年代地层框架模式,即Exxon层序地层模式[3];随后20多年,又先后提出了多种层序地层模式,并逐渐形成3大主流的层序地层模式:沉积层序学(Vail)、成因层序(Galloway)和高分辨率层序(Cross)以及我们熟知的5种独立模式[3-8];Cross等提出针对4级以下层序的高分辨层序地层学模式[7]。这些模式的提出,尽管在一定程度上推动和促进了层序地层学的发展,但各学派间在层序模式、概念上所存在的差异或矛盾使得层序地层学没有一个正确的标准尺度;Catuneanu等根据海平面升降变化与基准面旋回之间的关系,通过定义一个层序由海进、高位正常海退、强制海退和低位正常海退4种沉积成因类型构成而将层序地层学标准化[6]。

中国对南海的层序地层学研究主要集中在南海北部[9-12],经过近20多年的相关工作,海相地层的层序系统已经基本建立[13-17],但对于南海南部北康-曾母盆地,由于中国暂无钻井,而国外在该地区的研究多为构造和沉积演化方面,因此在层序界面、体系域特征以及层序样式等方面尚不明确。

本文充分利用二维地震资料,通过识别典型的地震反射终止关系来明确层序界面,开展相邻界面内部精细刻画来分析层序内幕结构、堆砌方式及成因单元,并采用Catuneanu提出的层序地层学4分法来开展层序地层学研究[6],建立北康-曾母盆地中中新世以来的体系域特征及层序地层样式,为该地区深水油气勘探提供基础资料。

1 地质背景

北康和曾母盆地为中国南海南部海域内新生代含油气盆地,两者之间以廷贾断裂带相隔。其中,北康盆地为位于南沙地块西南缘上的断陷盆地,总面积约 4×104km2,最大沉积厚度约 12000 m,水深范围 100~1200 m,盆地可划分为三隆三坳,共6个二级构造单元。曾母盆地位于曾母、巽他地块会聚带上,是被走滑断裂复杂化的周缘前陆盆地[18-22],总面积约 17×104km2,最大沉积厚度约 16000 m,主体水深<500 m,盆地可划分为8个二级构造单元(图1)。两盆地新生代地层发育齐全,从下往上,划分出 Tg、T5、T4、T3、T2和 T1共 6个关键地质界面,其中,在早中新世晚期—中中新世中期存在一个区域明显的、同裂谷至裂后的转换带,Cullen称之为南海不整合[23],Madon等使用“早中新世不整合”(EMU)这个术语[24],而 Krebs、Hutchison 和Vijayan则倾向术语MMU,因为它被广泛使用[25-26],为了避免MMU和EMU术语相关年龄差异的问题,以及对太大的范围造成影响(南海不整合面),Steuer等恢复了旧的术语‘Red Unconformity’(红色不整合)[27]。基于Mulu-1和Bako-1井的钻井结果[24],本文定义该不整合面的年代为早中新世和中中新世的分界(T3),响应于南沙运动,为南沙地块与婆罗洲地块碰撞作用的结果。

图1 北康-曾母盆地构造区划图Fig.1 The tectonic zoning of Beikang basin

2 层序界面识别与三级层序划分

2.1 层序界面识别

由于中国在该地区没有钻井,在收集借鉴前人研究成果的基础上,利用地震资料,主要通过识别地震反射终止关系以及纵向上的沉积趋势来确定层序界面。研究发现,北康-曾母盆地主要的地震反射终止关系有上超、下超、顶超、离超(退覆)、削截、不整合等(图2),其中,上超、顶超以及离超(退覆)主要发育在陆架边缘和陆架坡折带处,下超主要发育在大陆架和下陆坡处,削截、不整合主要发育在构造高部位或构造变动强烈区,在深水盆地区,由于受构造运动影响较弱,层序界面主要通过纵向上沉积趋势的变化来识别。

图2 北康-曾母盆地层序界面主要反射终止关系Fig.2 The main reflectance termination relation of sequence interface in Beikang-Zengmu basin

2.2 三级层序划分

通过研究地震反射终止标志、不整合面以及沉积趋势,在北康-曾母盆地中中新世以来的地层中,划分了14个三级地震层序界面,分别命名为SB1-SB14(图3)。其中,SB11、SB8和SB1为区域性不整合面,广州海洋地质调查局将其分别命名为T1、T2和T3反射界面,其主要地震反射特征为:

图3 北康-曾母盆地中中新世以来层序地层界面地震测线AA´位置见图1。Fig.3 Sequence stratigraphic interface since middle Miocene in Beikang-Zengmu basinThe location of AA´ seismic line is in Fig.1.

(1)SB11层序界面

该界面为第四纪与上新世地层分界面,广泛发育于北康-曾母盆地陆架-陆坡区域,主要表现出高频、中-强振幅、较连续反射的特征,局部可见沉积趋势在该界面发生变化的现象。

(2)SB8层序界面

该反射界面为上新世与中新世地层分界面,在北康-曾母盆地陆架-深水盆地区域广泛发育,主要表现出高频、中-强振幅、较连续反射的特征。界面上下反射层发生轻微变形或末变形,往往表现为上超尖灭,偶有削截。

(3)SB1层序界面

该反射界面为中中新世和晚中新世地层分界面,为北康-曾母盆地广泛发育的大型区域性角度不整合,主要表现出中频、中-强振幅、连续反射的特征。可见大量削截、角度不整合现象。

3 体系域内的层序地层内幕结构

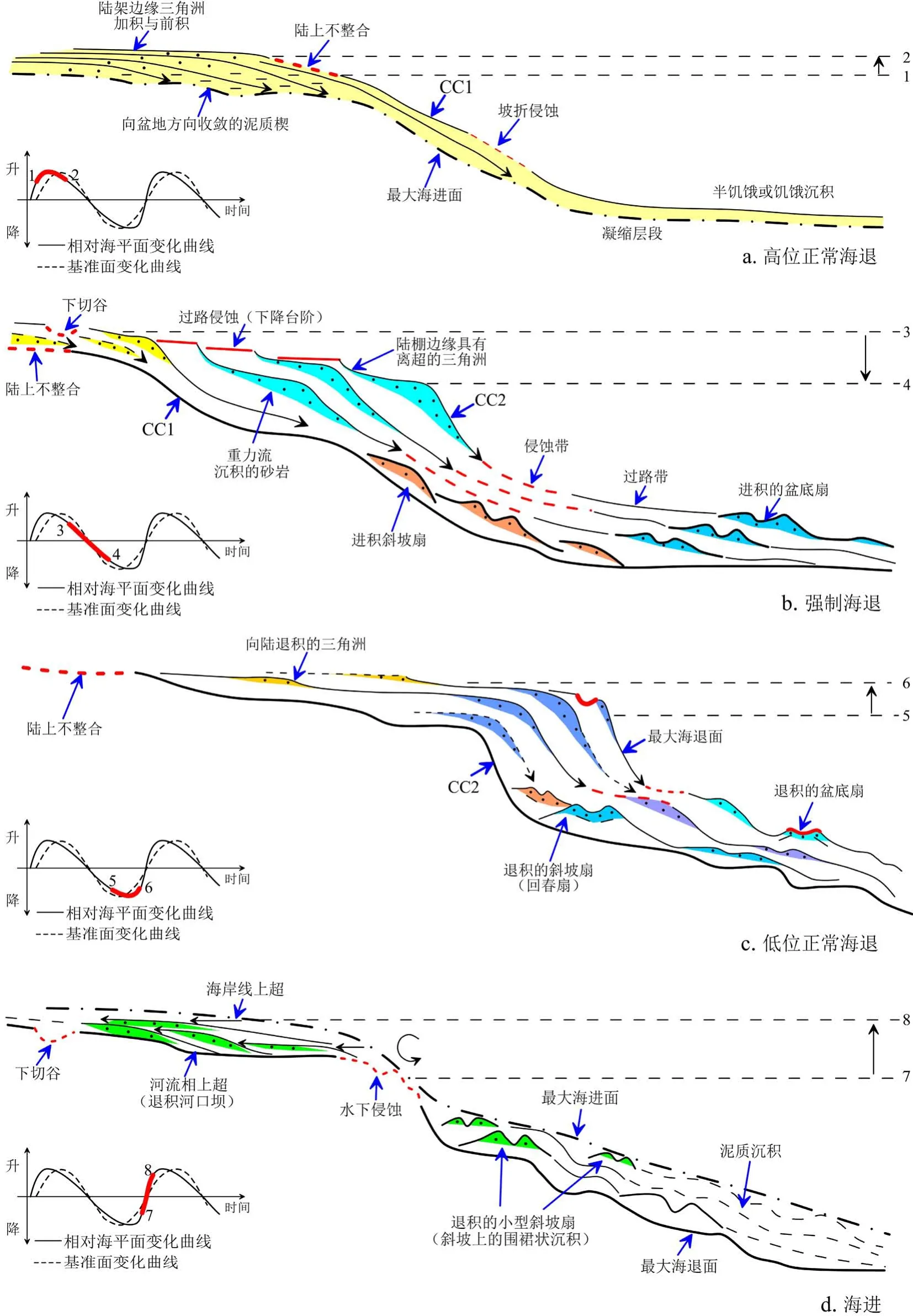

关于层序内部体系域的划分,不同学者之间存在较大的分歧,Vail等和Haq等认为层序内部由海进、高水位和低水位3种类型的体系域构成[3, 28];Hunt等对其进一步修整,提出层序的四分模式[29-30];Catuneanu等强调一个层序主要受海平面升降变化和基准面变化之间的相互关系所影响,并将已有的层序地层学基本概念及术语做了规范化的定义,提出一个层序由海进、高位正常海退、强制海退和低位正常海退4种成因单元构成(图4)[6]。

本文主要采用Catuneanu等的划分方案,通过对整体横跨北康、曾母两个盆地的BB´测线开展层序地层内幕结构精细解释与刻画,识别出外陆架、陆架边缘、沉积坡折带和深水凹陷4个沉积构造单元和海进、高位正常海退、强制海退和低位正常海退4种成因单元构成。中中新世以后地层发育齐全,是研究北康-曾母盆地中中新世以来层序地层格架特征的典型剖面(图5)。

下面对体系域特征及BB´测线层序地层内幕结构进行详细分析。

3.1 高位体系域

高位体系域发育于相对海平面或基准面缓慢上升至缓慢下降且较稳定时段,地层以加积-前积的方式堆砌,底面为最大海进面,顶面为陆上不整合面+强制海退底面(CC1)[6],主要由河流、前积型三角洲、浅海-深海陆架、向盆地方向收敛的泥质楔和盆地区发育的密集段组合而成(图4a)。

图4 4 种体系域典型成因单元样式特征[6]Fig.4 The four typical genetic element style characteristics of system tract[6]

BB´测线上较为典型的高位正常海退主要发育于SB1-SB2、SB10-SB11和SB13-SB14层序内,每个高位正常海退内部可见外陆架中-强振幅、连续的席状反射和向盆地方向下超、收敛的楔状弱-中振幅、较连续反射。SB1-SB2、SB10-SB11层序内部的高位正常海退可见丘状不连续、侧向加积反射和斜坡处向盆地下超收敛的弱反射带,揭示为河流(三角洲朵叶横切面)和高位泥质楔(图5)。

图5 BB´测线层序地层格架特征地震测线BB´见图1。Fig.5 The section characteristics of BB´ sequence stratigraphic framework The BB´ seismic line is in Fig.1.

3.2 强制海退体系域

强制海退体系域发育于相对海平面或基准面快速下降时段,地层以下降前积的方式堆砌。底面为陆上不整合面+强制海退底面(CC1),顶面为陆上不整合面+强制海退顶面(CC2)[6],强制海退体系域最明显的特征为其发育的两种下降前积样式,一种为穿过三角洲水下分流河道,顶面被水流冲刷削平,而呈现出没有降阶的下降前积;另一种为偏离水下分流河道,顶面呈离超、降阶方式的下降前积(图4b)。

BB´测线上较为典型的强制海退主要发育于SB8-SB9和SB12-SB13层序内,主要处于高位正常海退的斜坡之上,每个强制海退内部可见向盆地的高角度倾斜反射层,其下发育弱振幅侧向加积-前积层,或弱振幅丘状反射体,为强制海退期发育于水下的三角洲朵叶及浊积层斜切面,是典型的三角洲-浊积扇沉积体系的地震响应。不同的是,发育于SB12-SB13层序内的3个非常清楚的强制海退准层序,其中1和2两个准层序顶面为陆表不整合或过路冲刷面,具有显著的侵蚀、削截特征;3准层序顶面呈明显的高程下移,以离超方式堆积(图5)。

3.3 低位体系域

低位体系域发育于相对海平面或基准面缓慢下降至缓慢上升且较稳定时段,地层以加积-向盆地进积或加积-向陆退积的方式堆砌,底面为陆上不整合面+强制海退顶面(CC2),顶面为最大海退面,由向陆地方向退积三角洲、退积斜坡扇(回春扇)和向盆地方向进积的水下前积楔构成(图4c)。

BB´测线上较为典型的低位正常海退主要发育于SB5-SB6和SB11-SB12层序内,分布于斜坡和凹陷盆地区域,总体呈退积趋势,发育向陆地迁移的盆底扇和斜坡扇,其沉积坡折(或岸线)迁移轨迹呈凹面向上,均显示低位正常海退沉积特征。SB5-SB6层序内低位正常海退下斜坡处发育丘状堆积的三角洲朵叶为河流相,凹陷盆地区域为弱振幅近空白反射,泥岩为主,浅海陆架相。SB11-SB12层序低位正常海退上斜坡-下斜坡区域,分别发育加积、侧向加积、前积层,以及倾斜反射之下丘状反射,为低位三角洲沉积体系的地震响应,盆地区域发育向陆地迁移的盆底扇、斜坡扇;加积层表现为连续性差的弱-中振幅反射,推测为水下的前三角洲相沉积(图5)。

3.4 海进体系域

海进体系域发育于海平面或基准面快速上升时段,地层以向陆地退积的方式堆砌,底面为最大海退面,顶面为最大海进面,主要由海进早期上陆坡重力流沉积、退积型三角洲和陆架-陆坡相泥页岩组合而成(图4d)。

BB´测线上较为典型的海进主要发育于SB10层位上下,表现为系列海进沉积,地层堆砌方式总体表现为“千层饼”堆积。在外陆架区域,层状特征清晰,靠近盆地的大部分区域,为块状泥岩的弱振幅空白反射,层状特征不明显。沉积过程中水体不断加深,地层由于含钙质或灰质而振幅略大(图5)。

4 北康-曾母盆地主要层序地层样式特征

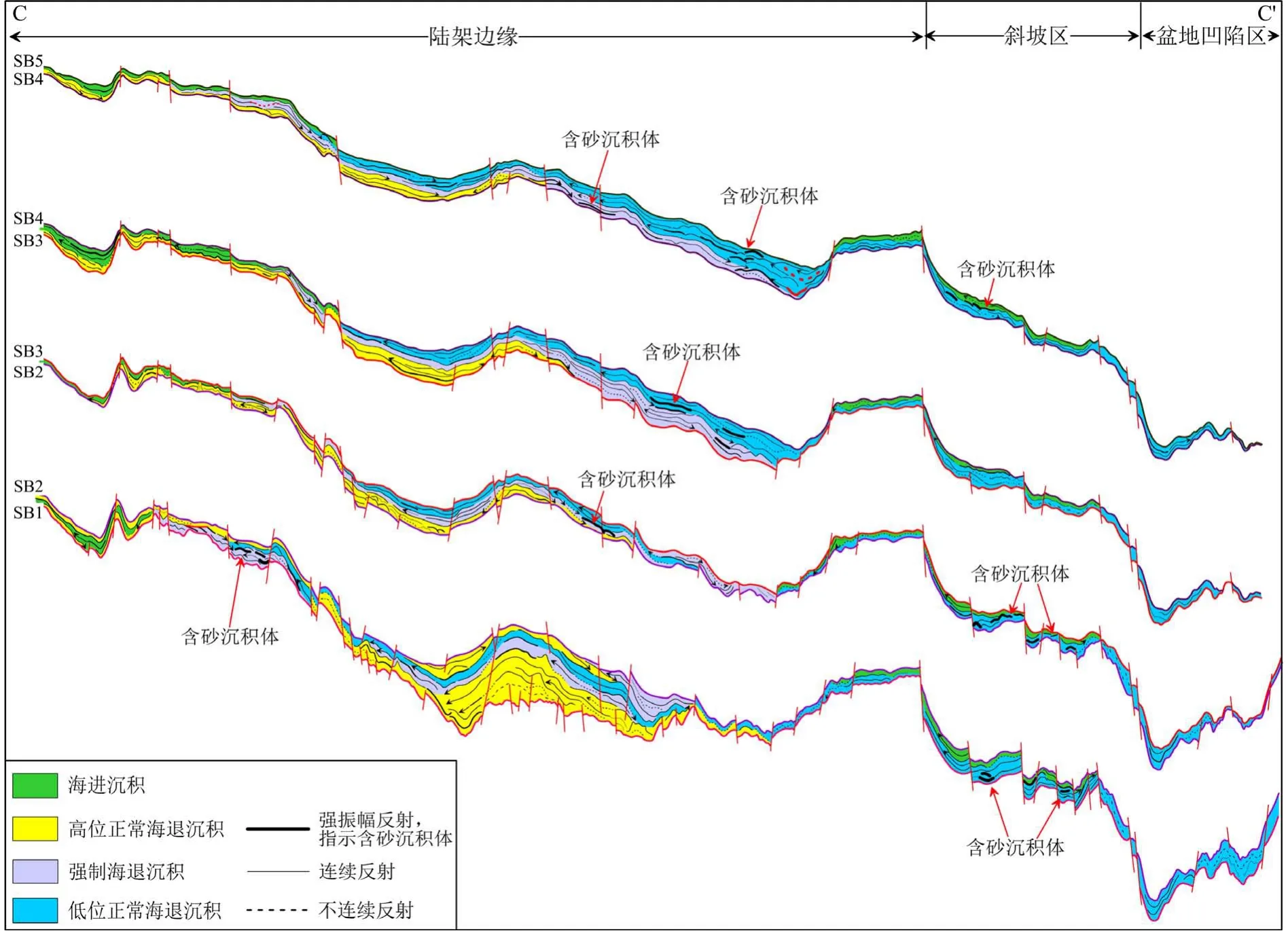

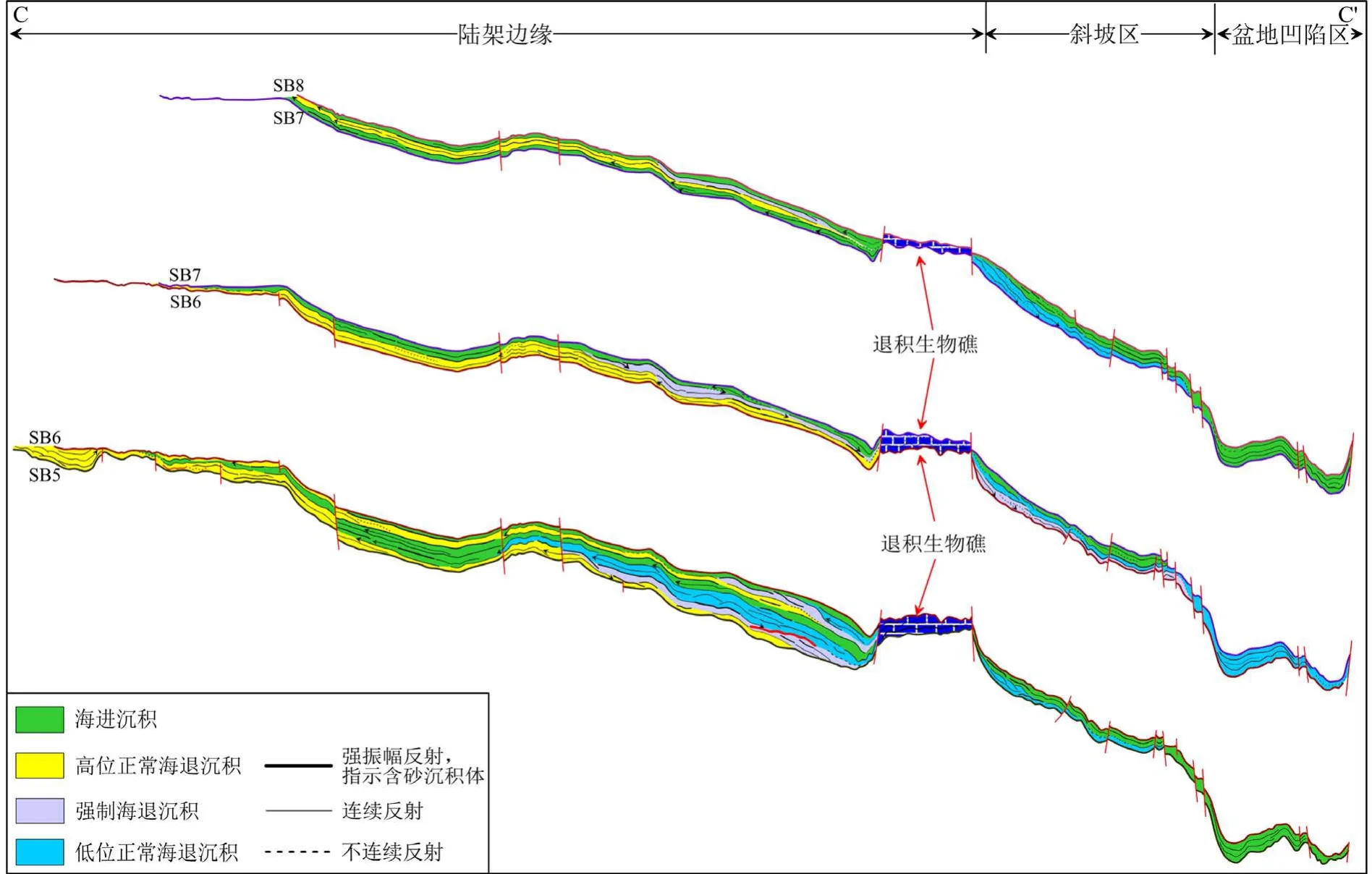

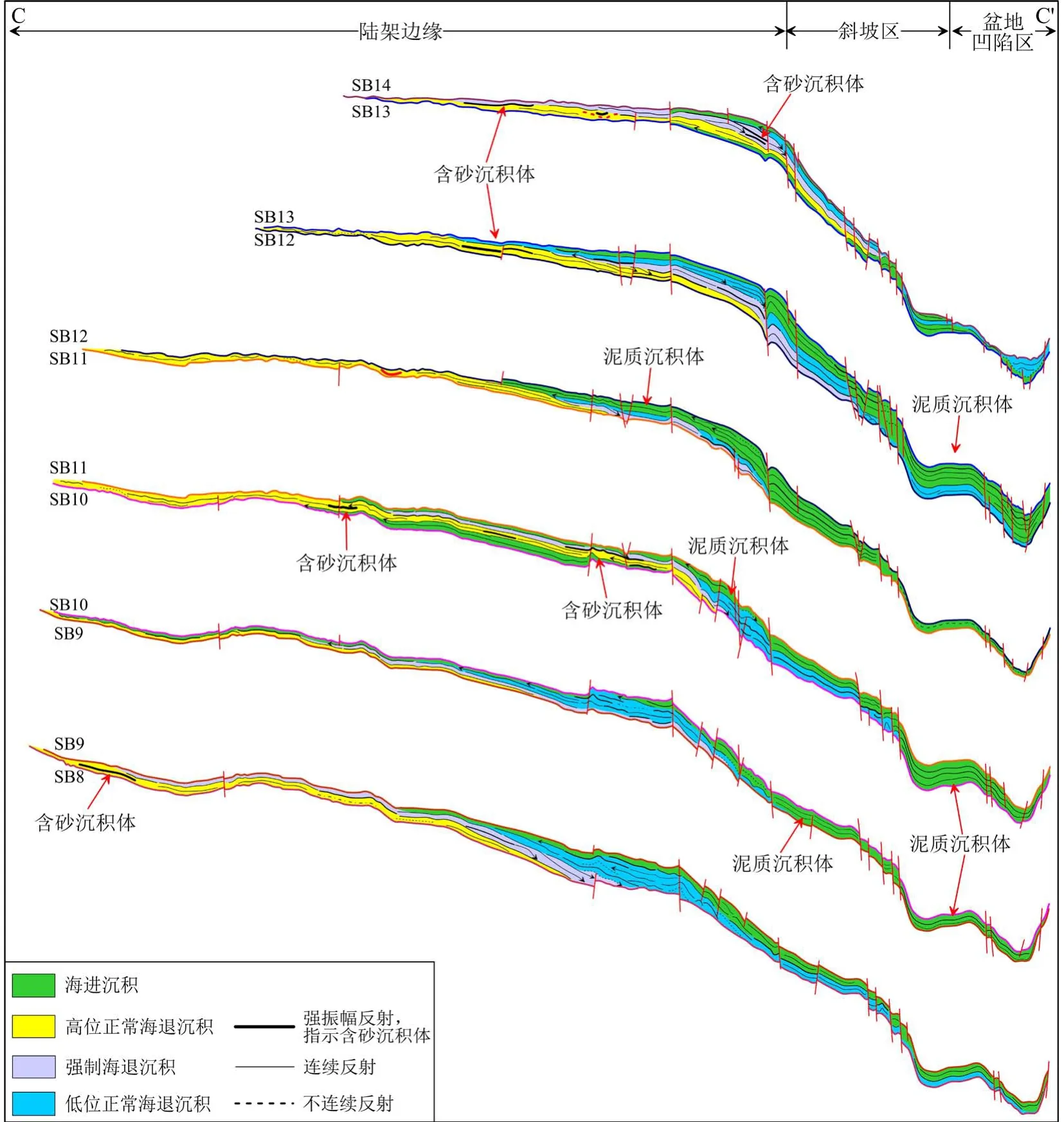

中中新世之后,北康-曾母盆地进入被动边缘大陆沉积阶段,由早期的断陷-裂陷沉积演变为区域热沉降作用[28-34],其层序地层样式主要受沉积物供应量大小、可容空间增量变化以及相对海平面变化共同影响[35]。开展CC´测线层序内幕结构精细解释(图6),通过层序内部地层结构及相分布关系研究与分析发现,该剖面SB1以来,发育了在海退-海进过程中的强制海退、低位体系域和海进体系域,根据其内部不同地层结构堆砌方式和沉积特征,提出了3种北康-曾母盆地陆架边缘三角洲-深水扇沉积体系样式:① 陆架边缘富砂型三角洲进积楔(发育于强制海退和低位体系域内),② 退积型生物礁(发育于海进体系域内),③ 陆架边缘富砂-富泥型退积楔(发育于海进体系域内)。

图6 北康-曾母盆地陆架边缘三角洲-深水扇沉积层序发育特征CC´地震测线位置见图1,层位数值单位为Ma。Fig.6 The sand-rich delta wedge sequence stratigraphic framework at shelf edgeThe CC´ seismic line is in Fig.1, the unit of horizon value is Ma.

4.1 陆架边缘富砂型三角洲进积楔

主要发育于SB1-SB2、SB2-SB3、SB3-SB4、SB4-SB5层序内的强制海退和低位体系域,在相对海平面或基准面的下降-缓慢上升时期,河流带来大量陆源碎屑沉积物,沉积于陆架边缘-斜坡-盆地区域,砂体整体呈现向盆地进积的趋势,形成富砂型的三角洲前积楔。其主要特征有:

在强制海退沉积早期,砂体主要发育于陆架边缘,表现为低频强振幅连续反射,反映三角洲前缘相砂体为主,砂泥骨架地层分布稳定;到强制海退中-晚期,由于陆源碎屑供应量大于可容空间增大速率以及海岸线推移到陆架边缘,砂体随着逐渐变陡的陆架边缘沉积坡折不断向盆地进积,FR表现为侧向加积的倾斜强反射(含砂),其下发育规模较大的深水扇,呈中频中振幅较连续反射,丘状外形,内呈杂乱状,反映高含砂特征。

在低位正常海退时期,相对海平面或基准面最低,且处于缓慢上升阶段,陆架边缘的深切沟谷(三角洲前缘沟)已经形成,为砂体不断的进积至盆底提供通道。此时期发育3种典型沉积体,即:含砂量较高的盆底扇、斜坡带具有水道和天然堤的斜坡扇和表现为向盆地振幅减弱的丘状上超体,整体表现出盆底到斜坡再到盆地的退积—加积—进积模式(图7)。

图7 陆架边缘富砂型三角洲进积楔层序地层样式Fig.7 The sand-rich delta wedge sequence stratigraphic patten at shelf edge

4.2 退积型生物礁

主要发育于SB5-SB6、SB6-SB7、SB7-SB8层序内的海进体系域,从SB5开始发育生物礁,到SB8结束。该时期相对海平面或基准面快速上升,生物礁总体呈向陆地方向退积的趋势,礁体范围不断缩小,内部地层整体表现为退积堆砌(图8)。

图8 退积型生物礁层序地层样式Fig.8 The regressive organic reef sequence stratigraphic patten

4.3 陆架边缘富砂-富泥型退积楔

主要发育于SB8以来各层序内的海进和高位体系域。在相对海平面或基准面快速上升到缓慢上升-缓慢下降且较稳定时段内,由于可容空间增量远大于沉积物供应量,陆源粗粒物质(砂体)无法通过河流搬运至斜坡-盆地区域,而是在陆架边缘-外陆架区域,整体呈向陆地退积的趋势堆砌,陆源细粒物质(泥岩)随海水漂浮至陆架边缘-斜坡区域,整体呈向盆地收敛的楔状体,形成富砂-富泥型退积楔。其主要特征有:

海进期沉积主要分布于外陆架-陆架边缘-斜坡区,在外陆架区局部可见波状(丘状)强振幅反射,发育退积型砂体;在陆架区域,主要为三角洲朵叶前缘泥质沉积,整体呈楔状退积堆砌,部分通过滑塌和浊流沉积的深水扇也主要以泥质为主;在斜坡区域,总体呈厚层状、弱振幅、平行连续反射,泥岩为主,靠近上超点附近可见强振幅、连续反射的含钙质层段响应,表现出明显的退积特征。

高位正常海退沉积主要分布于外陆架-陆架边缘区,在外陆架区可见中-强振幅丘状反射和侵蚀下切谷,推测为向陆地迁移的三角洲退积型朵叶和主水道河流-滨海相沉积;在陆架边缘区以加积-前积型沉积为主,中-弱振幅反射,由于沉积厚度较薄,地震上分辨较难,隐约呈现出前积-退积的堆砌特征;再往盆地方向,为向下收敛的高位泥质楔,呈弱振幅近空白反射(图9)。

图9 陆架边缘富砂-富泥型退积楔层序地层样式Fig.9 The sand-rich and mud-rich sedimentary wedge sequence stratigraphic patten at shelf edge

5 结论

(1)通过地震资料解释发现,北康-曾母盆地主要有上超、下超、顶超、离超(退覆)、削截、不整合等地震反射终止关系。在陆架边缘和陆架坡折带处主要发育上超、顶超以及离超(退覆),在大陆架和下陆坡处多呈现下超,削截,不整合主要发育在构造高部位或构造变动强烈区,深海盆地地层多呈整一接触,可见由细变粗或由粗变细的沉积趋势变化。

(2)识别出北康-曾母盆地中中新世以来的14个三级层序界面SB1-SB14,其中SB11、SB8和SB1分别对应于广州海洋地质调查局划分的T1、T2和T3反射界面。

(3)通过开展层序地层内幕结构刻画,发现陆架区域地层多呈加积-前积的堆砌方式,地震反射以中-强振幅、较连续反射为主,局部可见三角洲朵体横切面丘状反射;陆架边缘-陆坡区域地层以下降前积、加积-进积或加积-退积的方式堆砌,地震反射特征为弱-中振幅、较连续-不连续,可见大量丘状反射体,根据发育位置确定为斜坡扇和盆底扇;深水区域地层多以纵向加积堆砌为主,呈现弱振幅、连续反射,为深海泥岩。以此,识别出北康-曾母盆地海进、高位正常海退、强制海退和低位正常海退4种成因单元。

(4)通过层序内部地层结构及相分布关系研究,提出了北康-曾母盆地陆架边缘三角洲-深水扇沉积体系3种层序地层样式:陆架边缘富砂型三角洲进积楔、退积型生物礁和陆架边缘富砂-富泥型退积楔。