森林资源调查数据融合方法研究与实践

——以南京市为例

2022-07-23柯红军刘小芬李梅香

柯红军,唐 华,袁 才,刘小芬,李梅香

(1.南京市国土资源信息中心,江苏 南京 210005;2.广东南方数码科技股份有限公司,广东 广州 510665)

0 引 言

为贯彻落实生态文明建设的决策部署,加快自然资源调查监测体系建设,健全自然资源监管体制,《自然资源调查监测体系构建总体方案》指出要坚持山水林田湖草是一个生命共同体的理念,建立自然资源统一调查、评价、监测制度,以自然资源科学和地球系统科学为理论基础,建立以自然资源分类标准为核心的自然资源调查监测标准体系[1-2]。这要求建立统一自然资源分类标准,解决各类调查数据标准与边界冲突问题,形成自然资源统一调查工作底图,调查我国自然资源状况,包括数量、质量、种类、空间分布等[3-4]。本研究以《自然资源调查监测体系构建总体方案》的工作要求为指导,以第三次国土调查(以下简称“国土三调”)及森林资源二类调查(以下简称“森林资源调查”)数据的整合为实验,尝试建立一种统一的关联分类标准解决两种调查标准间的冲突,并基于国土三调数据整合森林资源调查数据,消除边界冲突,形成自然资源调查一张图[5]。并将此图作为自然资源统一调查工作底图,在实践应用中验证该方法的可行性与有效性。

1 现状问题

为开展自然资源统一调查,充分利用原有森林资源调查成果数据,在国土三调图斑基础上整合森林资源调查数据,形成新的自然资源统一调查工作底图。同时,要实现对调查区域内的森林资源的充分统计,需要重点解决国土三调数据与森林资源调查数据之间存在的以下数据衔接问题。

1.1 分类标准不一致

原林业部门和国土资源部门多年来因管理需求不同、分类标准不一,导致两部门对森林资源认定统计结果差异较大[6-8]。例如,第三次国土调查工作依据《第三次全国国土调查技术规程》[9]划分地类,以地块的土地利用情况优先于实际覆盖地物;森林资源调查依据《林地变更调查技术规程》(LY/T 2893-2017)划分地类,综合考虑了森林资源实际覆盖、林保规划以及林地权属等信息。

1.2 数据成果标准不一致

国土三调与森林资源调查工作在调查任务、调查对象、调查内容、调查方式、调查尺度等各方面存在不小差异[10],各类调查整体存在综合性、协同性与兼容性不强,技术标准不统一、缺乏统一协调分类标准[11],例如,最小上图面积差异、比例尺差异等。上述问题导致国土调查成果、森林资源成果之间存在数据壁垒,通用性不足。

1.3 影像底图数据时相差异

国土三调、森林资源调查工作开展的时间不同,所使用的影像底图数据时相差异大[12]。例如,南京市国土三调所用影像数据为2019年,森林资源调查所用影像数据为2017年,调查时间不一致带来的地类变化,也会导致调查结果不一致。

2 技术路线

技术路线如图1所示。首先,开展数据资料收集,建立分类体系之间的关联关系,实现国土三调与森林资源调查分类体系的融合。然后,基于分类体系融合成果,在国土三调图斑基础上整合森林资源调查的图斑与图斑分类,结合影像、基础地理、国情监测等其他数据形成自然资源统一调查工作底图[13]。最后,基于此工作底图,开展内业调查,在《自然资源确权登记操作指南》划定的森林与对应的三调分类基础上,补充符合森林资源定义与用途要求但地类认定上遗漏的图斑面积及数量。

图1 技术路线图

3 关键技术

3.1 分类体系融合

《森林法》定义森林,包括乔木林、竹林和国家特别规定的灌木林。按照用途分为防护林、特种用途林、用材林、经济林和能源林。

按照《自然资源确权登记操作指南》森林资源地类,包括国土三调中的“0301 乔木林地”“0302 竹林地”“0305 灌木林地”“0307 其他林地”。

《森林资源规划设计调查主要技术规定》将土地类型分为林地和非林地两大地类。其中,林地划分为8个地类,即:有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林地、林地辅助生产用地。属于森林资源范畴的包括有林地、疏林地、灌木林地。其中,有林地包括乔木林、红树林、竹林;灌木林地分为国家特别规定灌木林地与其他灌木林地。

根据森林资源分别对应的国土三调与森林资源调查地类定义,梳理国土三调与森林资源调查之间的对应关系,如表1所示。

表1 国土三调分类与森林资源调查分类对应关系表

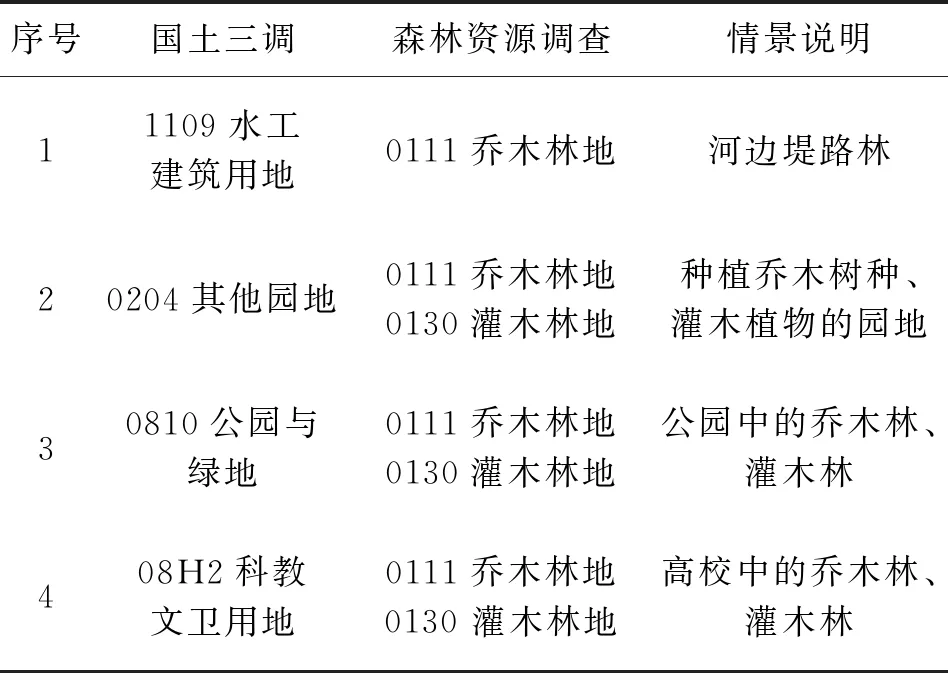

国土三调地类认定时,土地利用情况优先于地表植被覆盖情况,导致部分森林资源被优先归为公园绿地或水利工程用地、公路用地等地类中。依据森林的定义和用途,通过国土三调用途分类与森林资源调查分类关联关系,补充了以下包含森林资源的分类(表2)。

表2 现状国土三调分类与现状森林资源调查分类对应关系表

结合森林资源的定义与资源现状,采用语义融合技术,关联国土三调与森林资源调查的森林相关分类标准,形成兼顾国土三调分类与森林资源调查历史数据的统一关联分类。关联分类形式依据表1与表2的对应关系,按照“国土三调分类-森林资源调查分类”结构呈现。

3.2 底图整合

3.2.1 图斑边界整合

在国土三调数据图斑基础上,整合实地现状为林木覆盖的森林资源调查图斑,与国土三调林地(03)对应的森林资源调查具体地类为:乔木林、竹林、灌木林地、疏林地、未成林地、迹地、苗圃。

整合方法如图2所示,针对不同调查数据对同一地物边界的两条矢量线,按照高精度优先原则选取国土三调地类边界,以此来消除边界冲突。如果在国土三调图斑内部存在森林资源调查图斑边界,则在国土三调图斑基础上,新增该条森林资源调查图斑边界切割线,将原来的一个图斑切割为两个图斑。

图2 工作底图整合方法示意图

3.2.2 图斑属性整合

整合后的图斑同时被赋予国土三调与原森林资源调查的地类属性,通过字段计算,形成“国土三调-森林资源资源调查”模式的原始关联地类。对比语义分析形成的标准关联地类名与地类编码,自动排查出与统一关联分类表不符的原始关联地类名与地类编码。分析多种调查成果之间的分类冲突并提出解决方法,完成图斑属性整合,最终形成统一底图。在图斑地类整合中,原始关联分类与标准关联分类之间存在的冲突类型及其相应处理方法如下:

(1)分类关联错误

一是不同成果资料的现势性不一样,实地现状发生变化后旧时相数据没有及时更新。例如,对同一地块,旧时相森林资源调查数据及影像判别为灌木林地,而新时相国土三调数据及影像判别为道路。二是影像判别错误,国土三调与森林资源调查对同一地块的实际地物判别不一致,例如国土三调数据判别为其他草地,而森林资源调查数据判别为乔木林。

处理方法:按照实事求是原则,结合标准的关联分类表修改原始有误的关联分类。

(2)地类关联正确,但不符合标准关联表

一是实际情况为树木,但不符合关联表。例如,工厂或居民小区内的树木,非林业部门管辖,且不符合森林用途分类,不能统计入森林资源自然状况数据内。二是部分混交的乔木林,国土三调划分为其他林地,森林资源调查划分为乔木林。二者都符合各自地类划分规范,且属于需统计的森林资源自然状况数据。

处理方法:针对第一种情况,此类工厂、商业服务区或居民小区内的树木不计入森林资源状况统计;针对第二种情况,可暂时形成“其他林地-乔木林”的临时地类,计入森林资源自然状况统计。

3.3 森林资源自然状况统计

筛选划定的森林资源类型对应的国土三调地类图斑,分析关联地类,补充新增的不属于国土三调林地(03)的地类,但关联地类符合关联分类表(表2),同时实地现状为森林的图斑,包括公园绿地内的森林、道路与河流两侧的防护林等,按照森林资源进行统计。

4 试点案例

4.1 研究区概况

马汊河位于长江以北,六合区以南,浦口区以东,沿东西向贯穿整个沿江工业开发区,连通滁河和长江,为滁河流域下游一条重要分洪道。河道全长13.6 km,根据河道现状及两岸地形分布,分上、中、下游3个河段。上游段从小头李至葛新桥,河道长6.0 km,迎水坡主要为生态草皮护坡,部分河段下部为混凝土护坡,护堤地以高大意杨林为主。中游段从葛新桥至大纬路桥,全长6.2 km,下部为混凝土护坡,上部主要为草皮护坡,背水坡以生态防护林为主。下游段从大纬路桥至入江口,河道长1.4 km,左右岸为护坡和挡浪墙工程,两岸毗邻扬子、扬巴、南化等国有大型化工企业,除右岸有少量水杉林外,多为生产建设用地。

4.2 底图整合工作

马汊河试点区重点工作底图制作中,采用的基础数据包括:国土三调成果、最新遥感影像(1 m分辨率)、森林资源调查成果(2017年)、河道管理线等数据。

沿着河道管理线划定马汊河预划登记单元范围,面积约426.7 hm2,共包含302个国土三调图斑。其中符合《自然资源确权登记操作指南》要求的森林资源分类图斑有69个,共129.97 hm2。

马汊河森林资源调查数据中,满足整合地类要求的森林资源调查图斑有106个,共160.86 hm2。其中105个乔木林(分为纯林、混交林)图斑,1个灌木林地图斑。

在国土三调图斑基础上整合满足要求的森林资源调查图斑,形成493个调查图斑。将新生成的图斑整合原国土三调与森林资源调查的地类,形成新的原始“国土三调-森林资源调查”关联分类,参考影像并按照关联分类标准与,对不符合关联标准的原始关联分类进行修正,最终形成能反映森林资源状况的自然资源统一调查工作底图。

4.3 森林资源状况统计结果

南京市森林资源调查工作依据《2017年南京市森林资源规划设计调查操作细则》,相较于国家统一标准,将乔木林地类细分为纯林与混交林。结合南京实际情况,细化关联分类,进行森林资源状况统计。

对比整合前后马汊河预划登记单元内森林资源类型数量,整合后森林资源统计面积增加了33.8 hm2,具体如下:

整合前按照国土三调底图中符合森林资源分类的图斑进行面积核算,共129.97 hm2。

整合后,在整合前统计的范围基础上增加现状为树木且符合森林用途要求,即符合表2关联分类标准的图斑,包括“水工建筑用地-纯林/混交林图斑”30个、面积26.78 hm2,“其他园地-纯林/混交林”6个图斑、面积7.02 hm2。总森林资源面积为163.77 hm2。增加的森林资源主要来源于河堤两岸的防护林(图3)及园地内的经济林(图4)。

图3 新增森林资源图斑“水工建筑用地-混交林”

图4 新增森林资源图斑“其他园地-混交林”

实践证明,以国土三调为基础,通过建立林地关联分类,实现国土三调与森林资源调查数据中用地边界、森林资源的融合,可以有效解决国土三调优先依据土地利用分类所导致的森林资源调查遗漏问题,满足自然资源统一调查工作的要求。

5 结 语

为建立统一的自然资源分类标准,解决各类调查数据标准、边界冲突问题,形成自然资源统一调查工作底图,提出了一种基于自然资源关联分类的自然资源统一调查底图整合方法。通过语义分析形成基于森林语义的国土三调与森林资源调查的统一关联分类,并应用统一关联分类开展底图整合工作,消除边界冲突。同时,将整合形成的底图应用于南京马汊河自然资源确权工作中,在《自然资源确权登记操作指南》划定的森林资源对应国土三调分类基础上,充分利用了森林资源调查成果、补充了符合森林定义和用途为森林的地块。通过实践验证了本方法的可行性,补充了大量河流两岸大面积堤路林,对预划登记单元内的森林资源准确统计与保护有重要意义。具体体现在以下三方面:

(1)通过关联分类标准将森林资源调查图斑融入国土三调底图,为构建国土调查中统一的林地分类提供了解决思路,提高了森林资源调查数据参考价值与可用性。

(2)建立了一种空间冲突的协调解决技术方案。通过采用关联分类标准、融合三调与森林资源调查底图,可有效解决森林资源数据与三调林地用途边界空间交叉冲突的问题,实现了在森林资源统计上的一致性,可提升自然资源统一调查工作的准确性、权威性。

(3)通过在南京市马汊河自然资源确权的试点应用中,验证了本方法整合形成的自然资源统一调查底图的可用性。

未来,将加大本研究成果的推广利用。同时结合南京工作实际,加快建立统一自然资源分类标准,解决各类调查数据标准与边界冲突问题,为形成自然资源统一调查底图、构建南京自然资源“1+X”调查体系奠定坚实的基础。