基于不停电负荷转移的变电站全智能模块设计

2022-07-23韩向栋魏良跃

韩向栋,魏良跃

(兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿,山东济宁 272100)

目前的变电站建设存在着标准化程度低、土地资源占用量大、模式周期时间长等问题,且随着用户需求水平的不断提高,全负荷运转状态在整个变电站运转周期中占据了大量时间,这不仅对电子负载提出了更高的转移标准,也会在一定程度上导致变电主机连续运转时间的大幅缩短[1-2]。近年来,电力装备技术快速发展,全智能变电模块逐渐取代了原有的预制舱变电结构,在应用过程中,前者具有现场施工简单、占地面积小等优势,且随着电力系统的广泛应用,该类型模块结构已经成为了智能变电站的主流建站模式。

在实际工作中,DC/DC 变电模块通常采取就近原则对旁系母带上的电子负荷进行转移,而不比较电力损失量的优劣水平,然而每一种转移负荷方案都只能对应一种单一的全负荷模式,因此并不能实现对变电主机连续运转时间的全方位延长,从而导致电子负载的不停电转移出现了一定的实施困难[3]。为解决上述问题,重新完善了不停电负荷转移思想,并以此为基础,提出一种新型的变电站全智能模块设计方案。

1 基于不停电负荷转移的移动变电站路径

移动变电站路径的确定是实施变电站不停电负荷转移的基础处理环节,在时钟源参数、供电负荷量两项物理系数的支持下,可按如下步骤完成变电路径目标函数的确定与计算。

1.1 时钟源参数

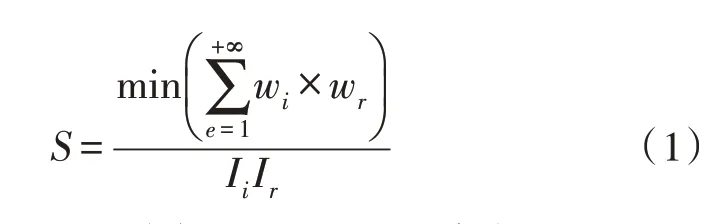

时钟源参数决定了变电站全智能模块所具备的电量负载能力,一般来说,当变电终端与负荷主机在时间上保持同步状态后,已知的时钟源参数就可以作为判别电量消耗水平的重要时间基准条件。对于变电站全智能模块而言,时钟源体系从开始到稳定执行状态需要一段相对较长的执行时间,大体上符合执行状态越稳定、执行时间越长的变化原则[4]。当时钟源体系的执行状态趋于完全稳定后,待转移负荷量可由固定位置快速传输至运动位置,且随着执行时间的延长,处于变动状态的负荷量数值也会不断增多。值得一提的是,在此过程中,负荷量的转移不会引发任何形式或任何状态的非停电行为[5]。设e代表点电荷的原始带电量,i、r分别代表两个不同的电量转移系数,在时钟源体系中,i、r∈[1 ,+∞)恒成立,联立上述物理量,可将时钟源参数表达式定义为:

其中,wi、wr分别代表i与r系数条件下的点电荷转移量,Ii、Ir分别代表i与r系数条件下的电流源系数。随着时钟源参数值的不断变化,待转移负荷量的传输速度也会出现相应的变化。

1.2 供电负荷量

从其余具有备用容量的负荷转移行为开始,所有从时钟源根节点到时钟源树状链表的传输电量都可被称为供电负荷量,对于变电站全智能模块来说,随着主网接线环境中控制开关数量的增加,供电负荷量的数值水平也会不断增大[6-7]。所有时钟源节点两端都必须配置独立且完善的供电节点,且为了在不停电状态下实现负荷量的完整转移,每一个传输电子都应具有遍历时钟源节点的能力,这也是新型变电站全智能模块在全负荷环境中始终具有延长变电主机连续运转时间的主要原因[8-9]。设α1、α2、…、αn代表n个不同的供电节点,联立式(1),可将供电负荷量计算结果表示为:

其中,Q代表点电荷的库伦量负荷值,ε代表点电荷转移系数。根据供电负荷量的数值水平,可知变电站全智能模块所具备的电负荷量实时转移能力。

1.3 目标函数

对变电站不停电负荷转移路径进行选择的目的不仅仅是尽可能延长变电主机的连续运转时间,更主要是希望点电荷的单位转移量能够不断增大。目标函数是一种多目标、多约束型电量组合优化条件,若将供电负荷量作为主要参考项,则可在已知负载电子起始位置、终止位置、转移距离3 项物理量条件的基础上,确定变电站全智能模块在不停电负荷转移过程中所承担的具体任务执行强度[10]。设θ0代表负载电子的起始位置节点,θn代表负载电子的终止位置节点,H代表电负荷量的实际转移距离,联立式(2),可将移动变电站路径的目标函数定义为:

其中,λ代表点电荷的单向位移系数,ΔT代表电子负荷量的单位转移时长。在完成供电负荷量计算后,求解式(3)所示的目标函数,就可以实现对不停电负荷转移路径的按需规划。

2 变电站全智能模块设计

根据不停电负荷转移路径规划原理,按照主网接线、直流电源布置、电源负荷计算的处理流程,实现新型变电站全智能模块的设计与应用。

2.1 主网接线

主网接线是设计变电站全智能模块的重要执行环节,可在原有DC/DC 变电模块的基础上,将电量负荷的单线传输形式转换为双线传输,并可借助进线柜、电位计等应用装置,实现对负荷转移路径的进一步规划。在主网接线环境中,Ⅰ线位于网络主体上部,同时管控S1、S2、S3 三个变电开关,在实施不停电负荷转移时,三个开关结构总是保持相互独立的连接形式,一般来说,当闭合开关的数量超过两个时,即可判定电量负荷处于相对积极的传输状态[11-12]。II 母线位于网络主体的下部,能够感知串联进线柜、串联电位计、并联电阻元件的实际连接形式,并可根据电源结构中电量负荷的实际载入情况,实现对电荷转移量的实时干扰。具体接线形式如图1 所示。

图1 主网接线结构示意图

一般满足主网接线需求的变电站体系,均能在直流电源结构的作用下,实现对负荷量的不停电转移。

2.2 直流电源布置

为获得较为理想的不停电负荷转移结果,变电站全智能模块的直流电源布置应同时考虑以下几方面内容:

1)针对变电站全智能模块的荷载电子来说,核心电源的设置距离相对较远,且出于对应用安全性的考虑,下级电量负荷组织之间通常采取直流连接的形式[13]。为保证电量负荷的充足性,所有下级电量负荷组织都只能拥有相同的接入起点与终点。

2)在等量电负荷转移条件下,直流电源所提供的接入电压值最为稳定,既可以满足现有的主网接线需求,也能够将散乱分布的电子负荷量聚集起来,从而满足模块化转移的实际应用需求。

3)一般来说,变电站主网中只能存在直流形式的电位计结构,且随着供电应用时间的延长,待转移电子负荷量会在元件结构中大量堆积,从而导致变电主机在全负荷环境下的连续运转时长受到影响[14]。而直流电源结构的存在,可有效疏通暂存的电子负荷量,一方面满足不停电转移电子负载的实际应用需求,另一方面也可促进了变电主机在全负荷环境下的连续运转。

2.3 电源负荷计算

电源负荷量是一个相对较为宽泛的物理范畴,能够根据变电站全智能模块所具备的电负荷转移能力,确定后续转移路径的应用有效性,且由于直流电源结构的存在,整个计算过程中的所有电流与电压数值均保持定值状态[15-18]。为使变电站全智能模块具备较强的运行能力,电源负荷数值的求取应以电负荷元件的额定电压与额定电流作为实际参考条件。假设U0代表负荷元件的额定电压,I0代表负荷元件的额定电流,规定变电站全智能模块的接入电阻均值为,联立上述物理量,可将电源负荷量计算结果表示为:

其中,表示传输电负荷量的变电调试特征值,A表示电子负荷实际输出量,f1、f2代表两个随机选取的点电荷带电量。在不停电负荷转移应用原理的支持下,联合所有已知系数条件,完成变电站全智能模块的设计。

3 实例分析

在实验过程中,实验组采用变电站全智能模块对电子负荷量进行转移,对照组则采用传统DC/DC模块对电子负荷量进行转移。

规定负荷量均值超过15 000 MW 为尖峰负荷情况、负荷量均值超过13 000 MW 为高段负荷情况、负荷量均值超过11 000 MW 为中段负荷情况、负荷量均值不足9 000 MW 为低段负荷情况。针对上述4 种不同的电量负荷水平,分析实验组、对照组电负荷转移数值的具体变化情况,详情如图2 所示。

图2 电负荷量对比曲线图

分析图2 可知,在整个实验过程中,随着转移距离的延长,实验组、对照组电负荷转移量数值均保持不断下降的变化状态。就尖峰负荷水平来看,实验组在240 m 的行进过程中,一共转移的电子负荷量超过了10 000 MW,而对照组的转移数值则不足9 000 MW;高段负荷水平中,实验组在240 m 的行进过程中,共转移了11 500 MW 的电子负荷量,而对照组的转移数值仅为8 020 MW;中段负荷水平中,实验组在240 m 的行进过程中,转移了8 100 MW 的电子负荷量,对照组的转移数值为7 700 MW;低段负荷水平中,实验组电子负荷转移量超过7 000 MW,对照组数值则不足6 000 MW。

综上,可认为变电站全智能模块与传统DC/DC模块相比,在实际转移过程中,所能承担的电负荷量更多。

应用实验组、对照组模块后,变电主机稳定运转时间结果如表1 所示。

分析表1 可知,随着电子转移距离的延长,实验组、对照组变电主机稳定运转时长均呈现不断下降的变化趋势。从全负荷分类的角度来看,随着负荷量水平的上升,实验组变电主机稳定运转时长均值出现了一定程度的上升,但整体均值水平也始终保持高水平状态;对照组稳定运转时长的变化趋势与实验组保持一致,但其整体均值水平较低,整个实验过程中出现了多个小于100 h 的数值。

表1 变电主机稳定运转时间

综上可知,应用变电站全智能模块,在尖峰负荷、高段负荷、中段负荷、低段负荷情况下,均能保障变电主机的连续长时间运转,符合对电子负载进行不停电转移的实际应用需求。

4 结束语

在应用技术方面,变电站全智能模块从电子负载不停电转移的角度着手,借助路径目标函数,规划电负荷转移的具体移动变电站路径,在主网接线环境中,针对直流电源结构进行按需部署,不仅满足了计算电源负荷量的实际应用需求,也可有效延长变电主机的连续运转时间。而在实用性方面,新型变电站全智能模块在传统DC/DC 模块的基础上,针对单次电负荷转移量较小的问题进行了改进,并分别在低段负荷、中段负荷、高段负荷、尖峰负荷环境中,通过设置对比实验的方式,对新型模块结构的应用价值进行了验证。