霍夫兰德态度改变理论视域下评论信息对消费者矛盾态度的影响研究

2022-07-22岳欣

岳 欣

(北京邮电大学 经济管理学院,北京 100876)

0 引言

在微观消费情境中,消费者通常会出现矛盾的态度。1997 年Otnes 等人将消费者矛盾态度定义为消费者一定时期内形成的多种情感状态,是由内在因素和外在市场导向的事物、人、制度和文化环境等发生交互作用而产生的[1]。已有研究表明,与线下购物相比,线上购物由于存在更多的不确定性和风险,会形成更多的态度矛盾性特征[2]。

目前关于线上购物情境下评论信息对消费者态度影响的研究相对较多,主要涉及评论信息特征、信息源特征、接收者特征以及产品属性特征等四个维度[3]。与之相比,专门针对评论信息对消费者矛盾态度影响的研究相对较少且存在三点不足。第一,影响态度改变的因素很多,但已用于分析矛盾态度的因素却对相对较少。现有研究主要集中于评论信息特征,涉及因素包括情感极性、抽象性、评论时间、内容一致性、评论立场、评价质量等;部分研究涉及接收者特征,主要涉及接收者矛盾态度程度;少量研究涉及产品属性特征和信息源特征。第二,多因素综合分析较少。大部分研究仅涉及两个维度,如潘晓波采用2(高/低矛盾性)×2(主/客观性正面口碑)的组间实验分析了消费者态度矛盾性对正面在线口碑信息处理的影响[2];少量研究涉及三个维度,如李柔采用2(中评质量高/低)×2(社区信誉高/低)×2(矛盾态度高/低)三因素分析探讨了中评对消费者网购意愿的影响[4]。第三,研究缺乏对消费者矛盾态度改变模式的系统性分析。

在已有研究的基础上,针对上述问题,本文将霍夫兰德态度改变理论应用于消费者矛盾态度研究,从说服者、说服信息、说服情景以及说服对象四个维度出发,系统分析不同影响因素对消费者矛盾态度改变的影响。其中,在说服者维度,本文选取关系强度(弱/强联结)作为主要分析因素。尽管关系强度被认为是影响消费者态度的关键,但其如何影响矛盾态度的改变在已有文献中却鲜有提及。在说服信息维度,本文提出基于冲突模式的评论信息划分新方法,即直接/间接冲突模式。已有研究从评论信息宏观及微观角度探讨了其对矛盾态度的影响,但却忽略了消费者原有信息与新增信息之间的矛盾冲突对消费者矛盾态度改变的影响,为此本文将冲突模式引入到矛盾态度改变的分析中。在说服情景维度,本文选取产品涉入度因素。已有研究表明产品涉入度对消费者态度改变可起到调节作用,本文拟将其放入更加具体的分析环境中,探讨其对矛盾态度改变的影响。在说服对象维度,本文沿用矛盾态度常用的分析方法,按照初始态度矛盾性程度将消费者分为高/低矛盾组,并采用2×2×2×2 四因素分析研究当面对不同类型产品(说服情景)时,不同来源(说服者)及其与消费者已有信息存在不同程度冲突的信息(说服信息)对矛盾态度不同的消费者(说服对象)矛盾态度改变的影响。本文以此作为创新点及切入点,在引入两个新的影响因素丰富矛盾态度相关理论的同时,系统地探讨不同因素如何共同作用于矛盾态度的改变。

1 文献回顾

1.1 说服模型

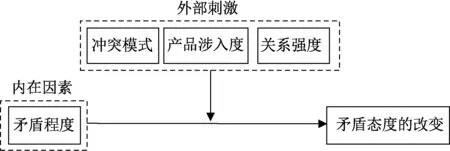

美国心理学家霍夫兰德于1959 年提出态度改变理论,并基于此构建了态度改变-说服模型。该模型以信息交流过程为基础,认为态度改变的过程是传播者通过一定的传播方式和内容组织形式将特定的内容传递给传播对象的过程。该模型认为信息传递四要素及其过程能够引起态度的改变。这四个要素包括说服者、说服信息、说服情境和说服对象,其中前三个要素构成了态度改变的外部刺激;说服对象则是内在因素[5]。

相对于传统一元化观点,尽管矛盾态度同时涵盖了消费者对于目标对象积极和消极评价两个维度[6-7],但基于Otnes等人对矛盾态度的定义不难发现矛盾态度也同时受内在因素和外部刺激的影响,并且已有针对矛盾态度分析的指标均可纳入其中,因此可以采用霍夫兰德态度改变理论进行研究。其中,说服者对矛盾态度改变的影响因素主要包括信源可信度、信源与信宿的一致性、评论立场等;说服信息对矛盾态度改变的影响因素主要包括信息情感极性、信息抽象性、评论时间、内容一致性、评价质量等;说服情景对矛盾态度改变的影响因素主要包括涉入度、产品类型等;说服对象对矛盾态度改变的影响因素主要包括消费者身份特征、心理特征等[2-4]。

本文在上述四因素中各选取一个点,拟通过实证分析法探讨不同类型的说服对象在不同说服情景下,面对来自不同说服者的不同类型的说服信息时,矛盾态度的改变情况。本文选取的四个研究指标分别是来自强/弱联结关系的说服者(说服者)、与已有信息之间存在直/间接冲突的评论信息(说服信息)、高/低产品涉入度(说服情景)以及矛盾程度高/低的消费者(说服对象)。

1.2 说服者与关系强度

对于消费者而言,说服者可信度是影响其态度改变的主要因素之一。Lowry 指出无论什么形式的沟通,可信度均受到对说服者感知可信度的强烈影响,可信的说服者是可信度的基础[8-9]。由于信息沟通双方彼此的关系强度直接影响说服者的可信度[10-12],本文拟从关系强度出发,探讨来自强/弱关系网络的说服者对消费者矛盾态度改变的影响。

已有研究表明,关系强度会影响消费者态度的改变。例如,Duhan 等人按照信息沟通双方彼此的关系强度将评论信息分为强联结和弱联结评论信息,并指出在评论信息来源选择时,强联结信息对产品具体特征和功能更具有说服力,而弱联结信息的内容更侧重于多样化[13]。Smith 等认为,不同关系强度的评论信息会造成个体消费者对评论信息认知及决策行为的显著差异[14]。王艺婷重点探讨了弱联结的电商评论与强联结的社媒评论对消费者信息采纳的影响,研究表明消费者对两类评论的感知存在显著差异[15]。王财玉基于社会心理学的解释水平理论,提出评论信息传播效果随着社会距离的延伸而降低[16]。上述研究不仅表明关系强度会影响消费者态度,而且证明了来自强联结网络的影响更加显著。

然而,已有研究对于关系强度如何影响消费者矛盾态度的改变却鲜有提及。尽管曾有研究学者提出当个人决策与亲友态度发生矛盾时,消费者的矛盾态度往往更加强烈。然而,即便是来自强联结网络,当同一消费者面对不同类型的矛盾信息,或者不同类型的消费者面对同一类型的矛盾信息时,其影响力也可能存在差异。为此本文参考Cheung 等学者[17]对网络联结强度的分类结果,重点探讨强联结关系中的好友推荐及弱联结关系中的在线评论对不同类型消费者矛盾态度改变的影响。

1.3 说服信息与信息的矛盾性

泰勒等人提出说服信息与说服对象原有态度之间的差异程度不同将引起不同程度的态度改变[18]。消费者原有态度受到已知信息的影响,当已知的初始信息与新增的评论信息之间存在差异时,必将对消费者矛盾态度的改变产生影响。本文拟从这一角度出发,将新旧信息之间的冲突分为直接冲突与间接冲突,进而探讨其对消费者矛盾态度改变的影响。

评论信息是指消费者之间通过口口相传等非正式或正式渠道的信息沟通,是消费者在信息搜寻阶段的重要信息来源[19]。按照褒贬极性,评论信息可以分为积极、消极和中性,针对同一产品不同极性的评论信息之间存在矛盾性[20]。评论信息的矛盾性使得消费者难以确定所评论产品的优劣,从而对消费者态度及其购买意愿产生影响[21-25]。

目前针对评论信息矛盾性的研究主要分为两类。一类是从宏观角度出发,探讨评论信息呈现的整体态度对消费者的影响,如黄敏学等利用基率信息集中地反映了所有发帖者对产品的不同看法和态度,指出不同偏向的基率信息对不同类型消费者的态度矛盾性产生了不同影响[26]。另一类研究则是从微观角度出发,探讨具体评论信息矛盾性对消费者的影响,如石文华等从评论者来源和评论产品属性两个维度出发,将评论信息的矛盾性分为四种类型,并证明不同类型的矛盾性在线评论对消费者矛盾态度均具有显著影响[27]。潘晓波等从初始评论与追加评价极性矛盾的角度进行研究,指出包含反转负面追加评价的评论信息使消费者态度矛盾性提升[28]。

上述研究表明不同类型的矛盾性评论信息对消费者矛盾态度的影响存在差异,但鲜有研究涉及消费者已掌握的初始信息与新增评论信息之间的矛盾性对消费者的影响。本文根据初始信息与新增评论信息的冲突模式将其分为两类:直接冲突与间接冲突。其中,直接冲突是指消费者已掌握的初始信息与新增的评论信息之间在同一产品属性上存在着矛盾的观点;间接冲突是指初始信息与新增评论信息并不存在直接冲突,但新增评论信息提供了了解产品的新维度并且在这些新维度上存在着矛盾性。

显然,初始信息与新增信息之间的冲突是评论信息矛盾性的重要来源之一,且不同模式的冲突给消费者带来的冲击感有所不同,对消费者矛盾态度改变的影响也将存在差异。该分类方式的引入将是对已有评论信息矛盾性影响研究的一个有益补充和扩展。

1.4 说服情景与产品涉入度

行为主义心理学家Folkman 认为,冲突本身的特征以及冲突事件发生情境,会在很大程度上影响到个体对冲突应对策略的选择,研究特定情境下个体对冲突刺激反应很有意义。已有研究表明,可以通过说服情境影响消费者的心理状态,进而影响态度的改变[29]。当消费者对所购买产品的重视程度不同时,其所处的心理状态也有所不同。为此,本文拟从产品涉入度角度出发,探讨不同产品涉入度情境下,消费者矛盾态度改变程度的差异。

涉入度于二十世纪五六十年代进入消费者行为学研究领域,并逐渐被细分为三个领域:广告涉入度、产品涉入度和购买决策涉入度[30]。其中,产品涉入度是指顾客对所购买的产品的重视程度以及个人赋予产品的主观意识的认知情形[31]。Thompson 等研究发现较高的产品涉入度会降低消费者的矛盾性程度[32]。Park 等人研究进一步表明低产品涉入度的消费者更加重视评论的数量;高产品涉入度的消费者更加重视评论的质量[33]。金立印也通过实证研究发现产品涉入度高时消费者所受影响比产品涉入度低时受到的影响大[34]。孔彬彬则进一步提出产品涉入度在矛盾性在线评论对消费者态度的作用中起调节作用,矛盾性在线评论对涉入度高的消费者的影响作用更大[35]。因此本文将产品涉入度作为情景因素,考察在面对不同类型产品时,不同类型评论信息对不同类型消费者矛盾态度改变的影响。

1.5 说服对象与矛盾程度

矛盾程度高/低不同的消费者对外界信息的选择和处理方式也不尽相同[2,36]。本文沿用矛盾态度研究中常用的基于消费者初始矛盾态度的方法,按照初始矛盾态度的程度将说服对象分为两类:高矛盾者和低矛盾者。

Jonas 等认为高矛盾者对信息的收集与处理更积极[37]。潘晓波等认为高矛盾者采取更多系统式处理方式;低矛盾者采取更多启发式处理方式。吴琼提出高矛盾者偏好客观性在线评论;低矛盾者偏好主观性评论[36]。刘思琦研究发现低矛盾者受抽象程度较高的抽象信息影响较大;而高矛盾者受抽象程度较低的具体信息影响较大[38]。上述分析表明,矛盾程度不同的消费者对外界信息的选择和处理方式存在差异,因此在不同的消费情境下,面对不同来源的不同信息时,其态度矛盾性的变化程度也将存在不同。

2 研究假设与理论模型

2.1 研究假设

2.1.1 矛盾程度高低对消费者矛盾态度的影响

矛盾程度高低不同的消费者即使面对相同的评论信息,不同的内在感知和不同的信息偏好及处理方式必然导致不同程度的态度改变[2,39]。认知失调理论指出当个体对于事物的态度或态度和行为之间出现不一致时,就会产生认知不和谐,导致心理紧张。此时,消费者会采用改变认知、增加新认知、改变认知的相对重要性或改变行为等方式解除紧张以重新恢复平衡。研究表明,相对于低矛盾者,高矛盾者会感受到更强的认知失调[39]。为降低认知失调所造成的困惑,高矛盾者会选择性注意和处理亲态度信息,避免处理那些可能增加矛盾的信息[39,40],矛盾态度因此降低。低矛盾者认知失调感较低,没有降低矛盾态度的强烈动机,更倾向处理与自身态度不一致的信息,对一致的信息则选择回避;在信息处理上通常会遵循最小努力原则采取启发式方式,通过一些表面的线索,按照简单决策规则来进行判断和决策[32,34],因而矛盾的信息很容易影响低矛盾者,并提升其矛盾态度。由此,提出假设:

H1评论信息对矛盾程度高低不同的消费者矛盾态度的影响存在显著差异,即高矛盾者的矛盾态度显著下降;低矛盾者的矛盾态度显著上升。

2.1.2 冲突模式对消费者矛盾态度的影响

冲突按照产生原因可以分为目标冲突、认知冲突、情感冲突、程序冲突和关系冲突。评论信息的客/主观性使其对消费者产生的冲突主要涉及认知冲突和情感冲突[2]。其中,认知冲突指由于冲突主体内部或冲突主体之间存在不一致的看法而导致的冲突,其与客观评论信息密切相关;情感冲突指由于冲突主体内部或冲突主体之间情感上的不一致而引发的冲突,其与主观评论信息密切相关。本文在此主要探讨客观评论信息对消费者所产生的认知冲突;情感冲突则在关系强度对矛盾态度改变的影响中加以分析。

客观评论信息体现了评论者对产品知识的了解程度,包括产品的性能、特点、产品质量和价格等与产品有关的具体信息[41]。产品知识显著正向影响顾客感知价值[42],而其中产品不同类型的信息对消费者感知价值的影响不尽相同[43],因此消费者在信息搜寻中针对产品不同类型信息付出的努力也有所不同[44]。互联网使消费者可以拥有海量信息的同时,也给消费者带来了信息过载的问题。认知心理学指出个体会从外界环境中优先选择特定的信息进行加工,从而保证其能在有限的时间内将有限的心理资源用于对其具有重要价值的刺激的加工上,即选择性注意。面对大量评论信息时,消费者会选择其认为重要的产品信息进行处理。这些被选择出来优先处理的信息正是直接冲突发生时所对应的信息;其他在初始阶段被忽略的信息则会导致间接冲突。

霍夫兰德态度改变理论指出如果消费者获取的信息与原有态度不一致时,心理便会产生紧张。心理测量相关研究范式表明,冲突强度会影响冲突应对策略的选择,当冲突较强时,人们会体验到更多的消极情绪,而消极情绪使人意识受到限制,从而导致更强的退避行为。Ferrell 等研究指出消费者态度变化是由于所获得的信息不一致产生的,信息不一致的程度越高,态度变化的可能性越大。因此在其他情况保持不变时,若发生直接冲突,新增的评论信息与消费者已掌握的初始信息在同一产品属性上存在着直接矛盾,且这些属性被消费者认为是相对重要的属性,其冲突程度较高,态度改变的可能性将较大;若发生间接冲突,初始信息与新增评论信息并不存在直接矛盾,且新增评论信息被认为重要性相对较低,其导致的冲突程度也较小,消费者矛盾态度的改变程度将低于直接冲突。由此结合假设H1 提出如下假设:

H2.1对于高矛盾者,直接冲突比间接冲突能更显著的降低消费者矛盾态度。

H2.2对于低矛盾者,直接冲突比间接冲突能更显著的提升消费者矛盾态度。

2.1.3 产品涉入度对消费者矛盾态度的影响

产品涉入度是产品因为与消费者的需求和价值观念相关联而在其心目中形成的地位,从而引发不可观察的动机和兴趣[45]。Dowling 等指出对于低涉入度产品,消费者可以花费较少的时间和搜索行为做出正确有效的购买决策;而对于高涉入度产品,消费者则需要花费大量的时间和搜索行为,以保证做出明智的购买决策[46-47]。当面对新信息时,若产品涉入度较高,根据信息加工理论消费者有强烈动机去处理产品信息,Sujan 指出他们会更乐意仔细地、系统地通过零碎加工方式来处理每个产品信息[48],信息对消费者的影响也因此大于产品涉入度低的情况。金立印以手机和DVD 影碟为例通过实证研究发现,产品涉入度高时消费者购买决策所受影响比产品涉入度低时受到的影响大[34]。由此可以推断评论信息对消费者矛盾态度的影响也会受到产品涉入度的影响,结合假设H1 提出如下假设:

H3.1对于高矛盾者,与产品涉入度低相比,产品涉入度高时消费者矛盾态度下降更为显著。

H3.2对于低矛盾者,与产品涉入度低相比,产品涉入度高时消费者矛盾态度提升更为显著。

产品涉入度较高时,消费者有强烈的意愿去了解产品,无论对于何种信息均会系统地进行分析,从而导致直接及间接信息均会对其产生显著影响。产品涉入度较低时,消费者在产品信息搜集整理上花费的时间和精力均相对较少,当面对直接冲突时,由于冲突强度较大,消费者遵循最小努力原则会显著改变矛盾态度;当面对间接冲突时,由于冲突强度较小,消费者会选择忽略该信息,矛盾态度不发生显著变化。由此提出如下假设:

H4.1对于高矛盾者,若产品涉入度较高,无论直接或间接冲突,消费者矛盾态度均会显著下降。

H4.2对于低矛盾者,若产品涉入度较高,无论直接或间接冲突,消费者矛盾态度均会显著上升。

H4.3对于高矛盾者,若产品涉入度较低,面对直接冲突,消费者矛盾态度会显著下降;面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著。

H4.4对于低矛盾者,若产品涉入度较低,面对直接冲突,消费者矛盾态度会显著上升;面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著。

2.1.4 关系强度对消费者矛盾态度的影响

刘思琦提出信息的说服力越高,消费者态度矛盾性的改变程度越大[38]。信息说服力很大程度上取决于信源的可信度[49-50]。可信度是一个多维概念,Hovland 等首次对信源可信度进行了维度划分,即专业性和可靠性。在此基础上,Ohanian 提出了信源可信度模型[51],认为信源吸引力包括相似性、熟悉性和同情。其中熟悉性指信息源与接收者之间的熟悉程度。因此与来自弱联结的信息相比,来自强联结的信息通常可信度更高,对消费者态度矛盾性的改变程度更大。此外,冲突理论指出冲突具有两个结构维度,认知冲突和情感冲突。不论何种来源的信息都会使消费者产生认知冲突,但来自强联结的信息还会使消费者产生更强烈的情感冲突,进而对消费者矛盾态度产生更大的影响。由此结合假设H1提出如下假设:

H5.1对于高矛盾者,强联结信息比弱联结信息能更显著的降低消费者矛盾态度。

H5.2对于低矛盾者,强联结信息比弱联结信息能更显著的提升消费者矛盾态度。

如前所述,当直接冲突发生时,意味着新增的评论信息与消费者已掌握的初始信息存在着直接矛盾,给消费者带来较高的冲击,若新增的评论信息来自强联结网络,其影响力将进一步增加,从而影响消费者的矛盾态度;即使新增的评论信息来自弱联结网络,信息本身的强矛盾性也会促使消费者矛盾态度的改变。与之相对应,当间接冲突发生时,若该信息来自强联结网络,其所带来的情感冲击将增加冲突信息对消费者的影响力,进而改变消费者的矛盾态度;若该信息来自弱联结网络,则对消费者的影响较弱,其矛盾态度难以发生显著变化。由此提出如下假设:

H6.1对于高矛盾者,若信息来自强联结关系,无论直接或间接冲突,消费者矛盾态度均会显著下降。

H6.2对于低矛盾者,若信息来自强联结关系,无论直接或间接冲突,消费者矛盾态度均会显著上升。

H6.3对于高矛盾者,若信息来自弱联结关系,面对直接冲突,消费者矛盾态度会显著下降;面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著。

H6.4对于低矛盾者,若信息来自弱联结关系,面对直接冲突,消费者矛盾态度会显著上升;面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著。

上述分析表明,来自强联结关系网络的评论信息会引发消费者认知和情感双重冲突,因此无论产品涉入度高低都会引发消费者的重视,从而对消费者矛盾态度产生较强的影响;若信息来自弱联结网络,产品涉入度较高的消费者由于对信息敏感度高,倾向于系统分析处理各类信息,矛盾态度会因此发生变化;而对于产品涉入度较低的消费者期望在信息处理上花费较少的精力和时间,因此可能对来自弱联结网络的评论信息重视不足,导致矛盾态度变化程度有限。由此提出如下假设:

H7.1对于高矛盾者,若信息来自强联结关系,无论产品涉入度高低,消费者矛盾态度均会显著下降。

H7.2对于低矛盾者,若信息来自强联结关系,无论产品涉入度高低,消费者矛盾态度均会显著上升。

H7.3对于高矛盾者,若信息来自弱联结关系,在产品涉入度较高时,消费者矛盾态度会显著下降;在产品涉入度较低时,消费者矛盾态度变化不显著。

H7.4对于低矛盾者,若信息来自弱联结关系,在产品涉入度较高时,消费者矛盾态度会显著上升;在产品涉入度较低时,消费者矛盾态度变化不显著。

2.1.5 四因素共同作用对消费者矛盾态度的影响

在假设H7.1-H7.4 的基础上加入冲突模式因素,分析2×2×2×2 四因素共同作用下消费者矛盾态度改变的情况。若信息来自强联结关系且产品涉入度较高,结合假设H4.1、H4.2、H6.1、H6.2 及H7.1、H7.2 可知,消费者自身具有强烈的探知欲,信息本身也具有较高的可信度,因而无论直接或间接冲突,消费者均会对信息进行系统分析,从而受其影响也较为显著,由此提出假设H8.1、H8.2。若信息来自强联结关系且产品涉入度较低,结合假设H4.3、H4.4、H6.1、H6.2及H7.1、H7.2 可知,消费者本身对信息的探知欲不高,当面对直接冲突且信息可信度较高时,消费者会采取最小努力原则直接改变矛盾态度;当面对间接冲突时,尽管信息可信度高,消费者依然会选择忽略该信息,矛盾态度不发生显著改变,由此提出假设H8.3、H8.4。若信息来自弱联结关系且产品涉入度较高,结合假设H4.1、H4.2、H6.3、H6.4 及H7.3、H7.4 可知,消费者自身具有较强的动机去处理信息,当面对直接冲突时,即便信息可信度较低,消费者也对信息进行分析并因此改变矛盾态度;当面对间接冲突时,综合考虑信息来源,信息对其影响较弱,矛盾态度不发生显著变化,由此提出假设H8.5、H8.6。若信息来自弱联结关系且产品涉入较低,结合假设H4.3、H4.4、H6.3、H6.4 及H7.3、H7.4 可知,消费者本身对信息处理投入的精力较少且信息可信度较低,当面对直接冲突时,尽管冲突强度较大,但综合考虑信息来源,消费者会选择忽略信息以减少工作量;当面对间接冲突时,消费者则会直接选择忽略该信息,由此提出假设H8.7、H8.8。

H8.1对于高矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较高,无论面对直接或间接冲突,消费者矛盾态度均会显著下降。

H8.2对于低矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较高,无论面对直接或间接冲突,消费者矛盾态度均会显著上升。

H8.3对于高矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较低,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著下降;在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著。

H8.4对于低矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较低,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著上升;在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著。

H8.5对于高矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较高,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著下降;在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著。

H8.6对于低矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较高,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著上升;在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著。

H8.7对于高矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较低,无论面对直接或间接冲突,消费者矛盾态度变化均不显著。

H8.8对于低矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较低,无论面对直接或间接冲突,消费者矛盾态度变化均不显著。

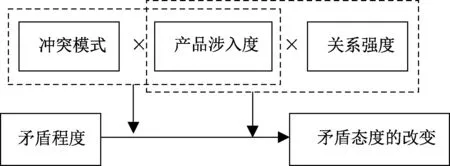

2.2 理论模型

根据上述假设,本文构建了基于霍夫兰德态度改变理论的矛盾态度改变理论模型,如图1 所示。消费者矛盾态度的改变受到消费者内在因素,即消费者矛盾程度(高/低矛盾者)的直接影响;同时受到三类外部刺激,即冲突模式、产品涉入度及关系强度的直接或间接调节作用。

图1 基于霍夫兰德态度改变理论的矛盾态度改变的理论模型Figure 1 Theoretical model of ambivalent attitude change based on Hovland′s attitude change theory

3 研究方法

3.1 研究实验设计

研究采用2(直接冲突&间接冲突)×2(强联结&弱联结)×2(高涉入度&低涉入度)×2(高矛盾者&低矛盾者)多因素综合分析以检验前面提出的八项假设。

3.1.1 产品涉入度

本文选取智能手机作为高涉入度产品;选取零食作为低涉入度产品。为检验所选产品是否合适,本文对这两种产品的涉入度进行计算。产品涉入度的测量参照RPII 量表,该量表多次被研究学者们所引用,具有较强的科学性和完整性[52]。

产品涉入度问卷共回收167 份,其中有效问卷143 份。利用SPSS 软件进行信度及效度检,其中Cronbach a 系数为0.902 说明信度相当好;KMO 值为0.847 且Barlett 球形检验中Sig.值为0.000,说明非常适合做因子分析,通过主成分分析只有一个特征值大于1,无需进行因子旋转,且累计方差达到72.008%,说明效度相当好。

根据问卷回收结果,由于样本通过正态性检验,故本文采用t检验对智能手机和零食两种产品的涉入度进行分析。结果表明,两种产品涉入度存在显著差异(p=0.000),即智能手机产品涉入度(均值为4.156)显著高于零食(均值为2.711)。

3.1.2 冲突模式

本文将冲突模式分为两类:直接冲突与间接冲突。为控制冲突模式,本文对智能手机及零食的产品属性分别进行了调研。其中,针对智能手机消费者关注度较高的产品属性包括品牌、价格、款式、摄像功能、内存和处理功能、颜色、电池容量、散热功能、手感等;针对零食消费者关注度较高的产品属性包括口味、性价比、品牌、健康性(如是否为油炸食品等)、生产日期、包装风格等。

在实验中,本文采取前-后测方式。为构建直接冲突情景,对于智能手机,本文从关注度较高的九个产品属性中选取了前六个属性;对于零食,本文从关注度较高的六个产品属性中选取了前四个属性,在前测和后测实验中被试阅读的产品属性介绍及评论均只与被选属性相关,且前后测实验中评论信息对这些属性的评价不同,从而形成直接冲突。

为构建间接冲突情景,在前测实验中,无论对于智能手机还是零食,被试阅读的产品介绍及评论均与直接冲突情境下一致,但在后测实验中,对于智能手机组,被试阅读的评论信息不涉及前测实验中所选的前六个属性,只与后三个属性相关,且评论信息间存在矛盾;对于零食组,被试阅读的评论信息不涉及前测实验中所选的前四个属性,只与后两个属性相关,且评论信息间存在矛盾,从而形成间接冲突。

3.1.3 关系强度

实验中在给出新的评论信息前,重点提示被试该信息的来源:强联结关系中的好友推荐或弱联结关系中的在线评论。

3.2 变量测量

矛盾态度常用的测量方法有三种:主观测量法、客观测量法和综合测量法。其中,由于主观测量法中被试通常无法准确的从主观上感知到自己的矛盾程度,从而会影响测量的准确度[53],为此本文选取了客观测量法,Griffin 矛盾态度测量公式,如式(1)所示:

其中,P、N分别代表正、负面评价得分,X则可以赋予适当自然数以便于数据分析。

实验中各个变量均采用李克特七级量表。目前在矛盾态度高低测量中惯用的做法为取均值以上为高矛盾者;均值以下为低矛盾者[38],本文在分析中亦沿用这一方式。

3.3 实验过程

在前测环节,被试被随机分配假想购买两种产品中的一种:一款智能手机或一包零食,被试阅读相关产品信息及评论后,按照公式(1)对被试矛盾态度进行计算,作为初始矛盾态度。完成前测实验后,被试随机看到四种不同类型的评论信息:来自强联结的直接冲突信息、来自弱联结的直接冲突信息、来自强联结的间接冲突信息、来自弱联结的间接冲突信息。阅读评论信息后,再次对被试矛盾态度进行计算,作为最终矛盾态度。消费者矛盾态度的改变程度如式(2)所示:

4 数据分析

本文共收集问卷1159 份。为保证数据分析质量,对每份问卷均进行了数据检查,对问卷中答案一致、答题时间过短、答题时间过长的问卷进行剔除,最终得到有效问卷1104 份,有效问卷率为95.25%。

4.1 消费者特征变量的控制检验

本文问卷调查中选择某大学在校本科生作为被试。大学生通常具有丰富的网购经验,符合实验要求。由于被试年龄结构基本一致,本文主要检验性别、网购次数及平均月消费额的影响。对于性别p=0.083;对于网购次数p=0.132;对于平均月消费额p=0.119,因此这三个因素对消费者初始矛盾态度均不存在显著影响,整体上控制变量得到比较有效操控。

4.2 正态性及方差齐性检验

为便于后续对数据进行比较分析,需要对各类情况下消费者初始矛盾态度及最终矛盾态度的正态性及方差齐性进行检验。本文涉及的16 种情况中,仅有4 种情况样本同时通过正态性及方差齐性检验,可以采用t检验对消费者矛盾态度前后变化程度进行比较,其余情况则只能使用非参数检验。为避免检验方式不同造成比较结果的差异,本文统一使用非参数检验。其中,相关样本的非参数检验采用威尔科克森带符号秩检验;独立样本的非参数检验采用曼-惠特尼U检验。

4.3 假设检验

4.3.1 矛盾程度高低对消费者矛盾态度改变影响的检验

将消费者初始矛盾态度高/低作为划分维度,得出高矛盾组矛盾态度变化均值为-0.640,方差3.088,p值0.000<0.05;低矛盾组矛盾态度变化均值为1.154,方差2.697,p值0.000<0.05,假设H1 得到支持。

4.3.2 冲突模式对消费者矛盾态度影响的检验

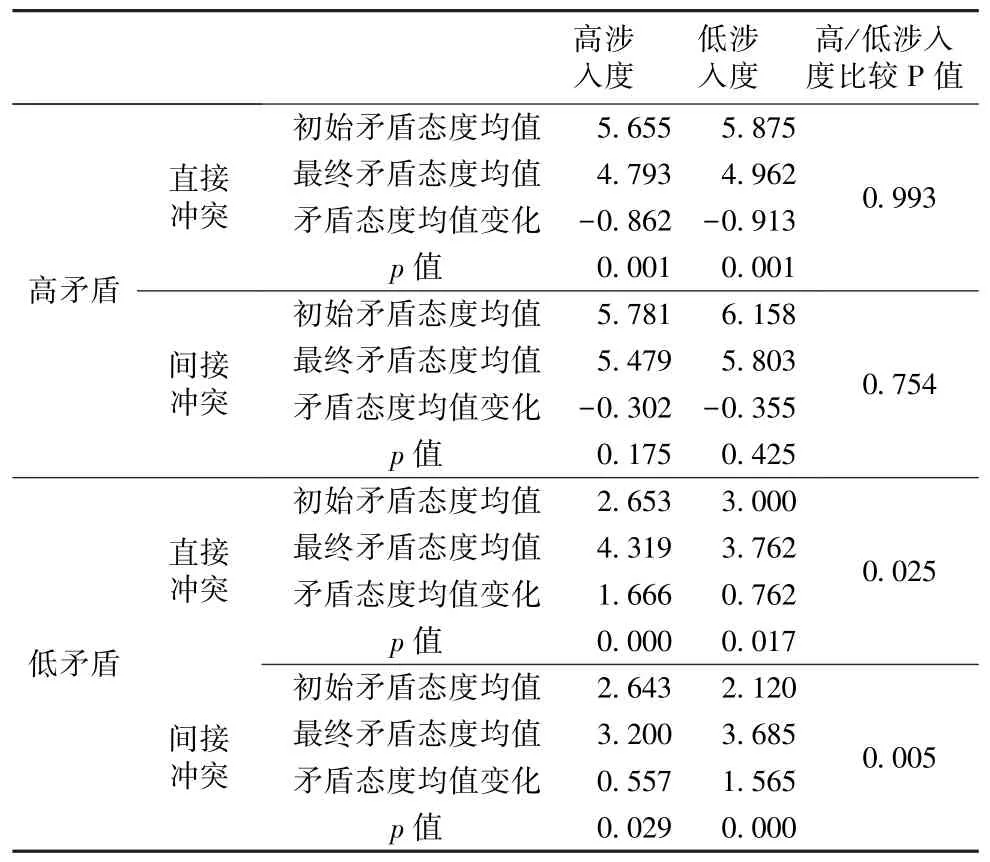

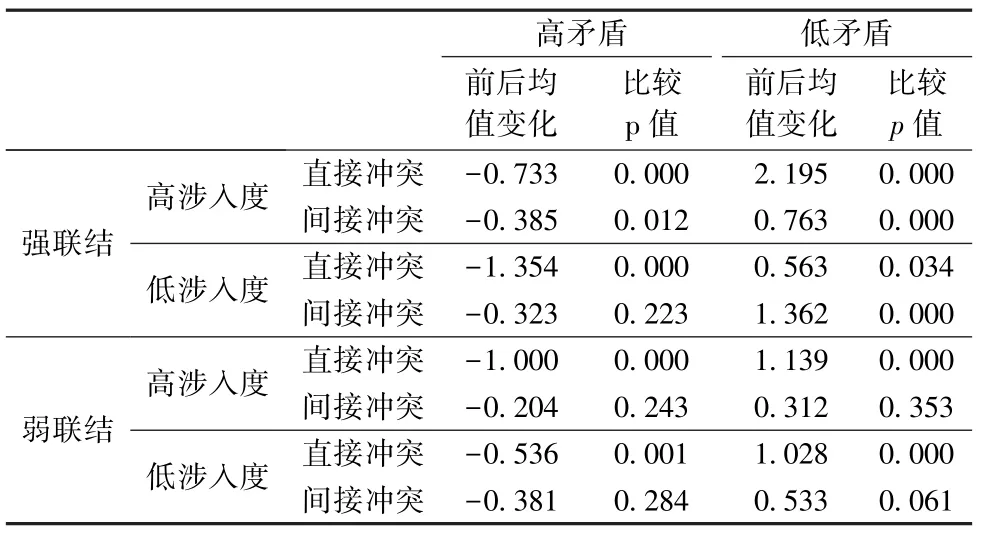

采用相关样本威尔科克森带符号秩检验,分别计算高/低矛盾者在面对直/间接冲突时,阅读评论前后矛盾态度的变化情况,结果如表1 所示。

表1 冲突模式对消费者矛盾态度影响的检验结果Table 1 Test results of the influence of conflict pattern on consumers′ambivalent attitudes

对于高矛盾者,直接冲突信息显著改变消费者矛盾态度(p=0.000);间接冲突信息对消费者矛盾态度无显著影响(p=0.1333),说明直接冲突对消费者矛盾态度的改变高于间接冲突。进一步计算直/间接冲突导致矛盾态度变化程度的差异情况,p=0.013,表明直接冲突比间接冲突能更显著的降低消费者矛盾态度,假设H2.1 得到支持。

对于低矛盾者,直/间接冲突信息均显著改变消费者矛盾态度,直接冲突下矛盾态度改变的均值(1.180)略高于间接冲突(1.129)。进一步计算直/间接冲突导致矛盾态度变化程度的差异情况,p=0.969,表明直接冲突对消费者矛盾态度改变未显著高于间接冲突,假设H 2.2 未得到支持。其原因可能在于低矛盾者的消费者采用启发式处理方式,对信息仅进行简单的加工处理,只关注到表面现象,即是否出现冲突,而没有分析冲突所涉及的具体内容。因此,直/间接冲突均使其矛盾态度增加,但影响程度并不存在显著差异。

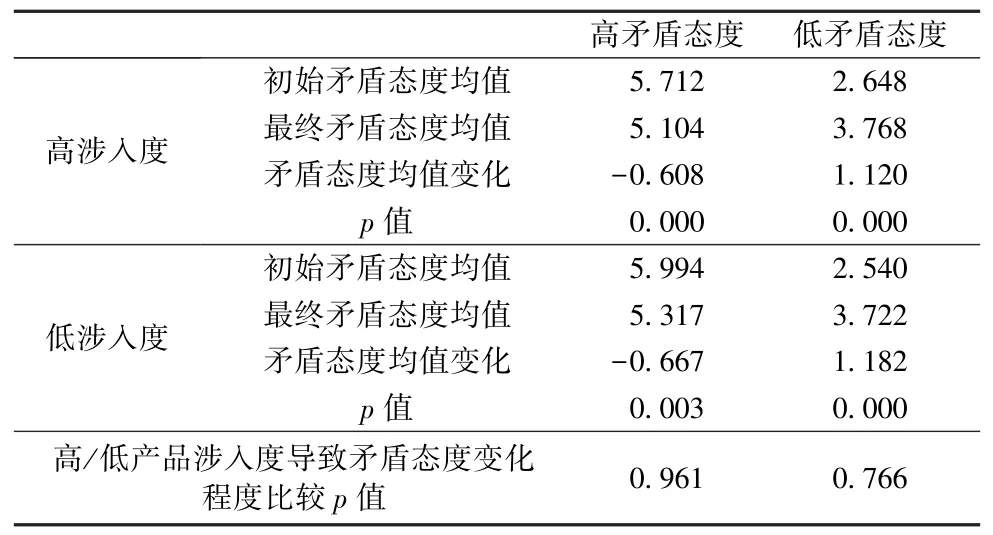

4.3.3 产品涉入度对消费者矛盾态度影响的检验

采用非参数检验,分别计算不同产品涉入度时,高/低矛盾组的消费者阅读评论前后矛盾态度的改变情况,结果如表2 所示。

表2 产品涉入度对消费者矛盾态度影响的检验结果Table 2 Test results of the influence of product involvement degree on consumers′ ambivalent attitudes

对于高矛盾者,若产品涉入度较高,消费者矛盾态度将显著降低(p=0.000);若产品涉入度较低,消费者矛盾态度亦将显著降低(p=0.003)。进一步计算产品涉入度导致矛盾态度变化程度的差异情况,p=0.961。因此,对于高矛盾者,产品涉入度高低对消费者矛盾态度变化的影响无显著差异,假设H3.1 未得到支持。其原因可能在于较高的矛盾态度造成消费者认知失调,这种强烈的失调感会迫使原本产品涉入度较低的消费者也开始对评论信息进行深入系统的加工处理,从而对其矛盾态度产生显著影响。

对于低矛盾者,产品涉入度不同的情况下消费者矛盾态度均发生了显著提升,如表2 所示。进一步计算产品涉入度导致矛盾态度变化程度的差异情况,p=0.766。因此,对于低矛盾者,产品涉入度高低对消费者矛盾态度变化的影响无显著差异,假设H3.2 未得到支持。其原因可能在于较低的矛盾态度使消费者更倾向采用启发式信息处理方式,当发现矛盾的评论信息时,无论产品涉入度高低均通过浅显的加工处理,按照简单规则做出判断,从而使矛盾态度提升。

采用非参数检验,分别计算不同产品涉入度及不同冲突模式对消费者矛盾态度的影响,结果如表3 所示。

表3 产品涉入度及冲突模式对消费者矛盾态度影响的检验结果Table 3 Test results of the influence of product involvement degree and conflict pattern on consumers′ ambivalent attitudes

对于高矛盾者,若产品涉入度较高,面对直接冲突,消费者矛盾态度显著下降(p=0.001);面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.175),假设H4.1 未得到支持。假设H4.1 未得到支持的原因可能在于,产品涉入度较高时,消费者事前对产品进行了深入调研,并由此形成了高/低矛盾态度。对于高矛盾者,消费者为缓解认知失调,会选择忽略冲突较弱的间接冲突信息,因此矛盾态度未发生显著变化。

对于低矛盾者,若产品涉入度较高,面对直接冲突,消费者矛盾态度显著上升(p=0.000);面对间接冲突,消费者矛盾态度亦显著上升(p=0.029),假设H4.2 得到支持。

对于高矛盾者,若产品涉入度较低,面对直接冲突,消费者矛盾态度显著下降(p=0.001);面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.425),假设H4.3 得到支持。与假设H4.1 相对照,无论产品涉入度高低,当面对直接冲突时,消费者矛盾态度均显著下降,但差异并不显著(p=0.993);当面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化均不显著,且差异也不显著(p=0.754)。

对于低矛盾者,若产品涉入度较低,面对直接冲突,消费者矛盾态度显著上升(p=0.017);面对间接冲突,消费者矛盾态度亦显著上升(p=0.000),假设H4.4 得到部分支持。面对间接冲突,低矛盾者矛盾态度亦显著上升的原因可能是由于产品涉入度低,消费者在信息处理中采用简单原则只要出现矛盾即改变态度,因而矛盾态度发生显著变化。与假设H4.2 相对照,无论产品涉入度高低,当面对直接冲突时,消费者矛盾态度均显著上升,但高涉入度组上升幅度高于低涉入度组(p=0.025);当面对间接冲突时,消费者矛盾态度均显著上升,但高涉入度组上升幅度低于低涉入度组(p=0.005)。

4.3.4 关系强度对消费者矛盾态度影响的检验

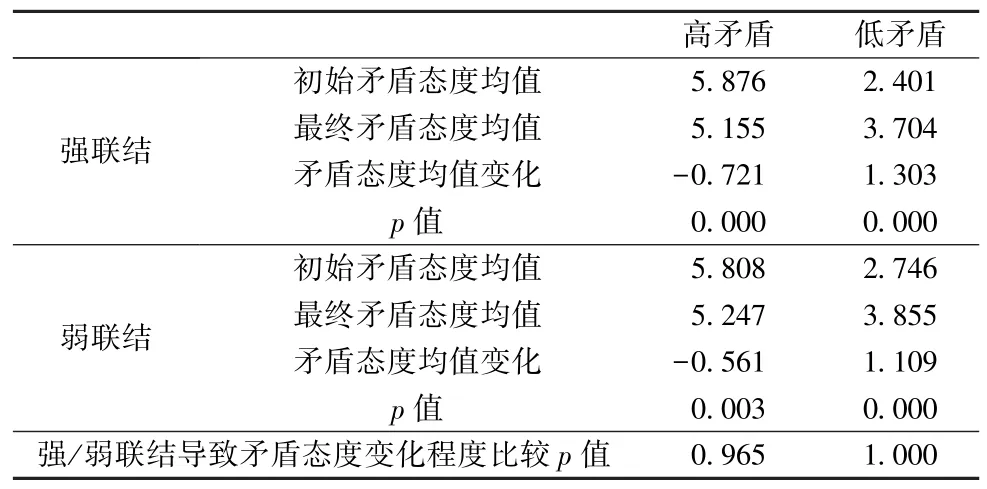

采用非参数检验,分别计算不同关系强度下高/低矛盾组的消费者阅读评论前后矛盾态度的改变情况,结果如表4所示。

表4 关系强度对消费者矛盾态度影响的检验结果Table 4 Test results of the influence of relationship intensity on consumers′ ambivalent attitudes

对于高矛盾者,无论信息来自强/弱联结网络,消费者矛盾态度均显著降低,如表4 所示。进一步采用独立样本曼-惠特尼U 检验计算关系强度导致矛盾态度变化程度的差异情况,p=0.965。因此,对于高矛盾者,关系强度强/弱对消费者矛盾态度变化的影响无显著差异,假设H5.1 未得到支持。

对于低矛盾者,无论信息来自强/弱联结网络,消费者矛盾态度均显著上升,如表4 所示。进一步采用独立样本曼-惠特尼U 检验计算关系强度导致矛盾态度变化程度的差异情况,p=1.000。因此,对于低矛盾者,关系强度强/弱对消费者矛盾态度变化的影响无显著差异,假设H5.2 未得到支持。

假设H5.1 和H5.2 未得到支持的原因可能在于,对于高矛盾者,消费者对客观信息的偏好,使其更关注信息本身,而不是信息来源,因而强/弱联结关系对其影响不存在显著差异;对于低矛盾者,消费者采用表面的、简单的处理方式,即便是来自弱联结的矛盾信息,也会对其矛盾态度产生较大的影响,因此关系强/弱对其矛盾态度改变程度的差异并不显著。

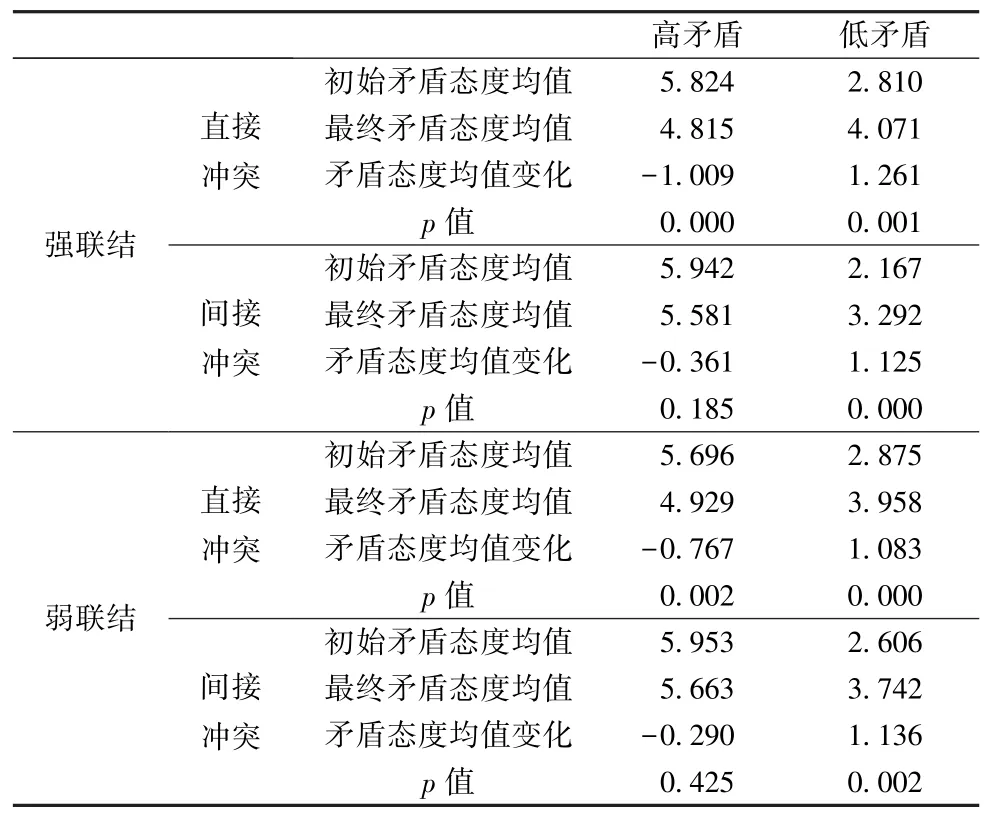

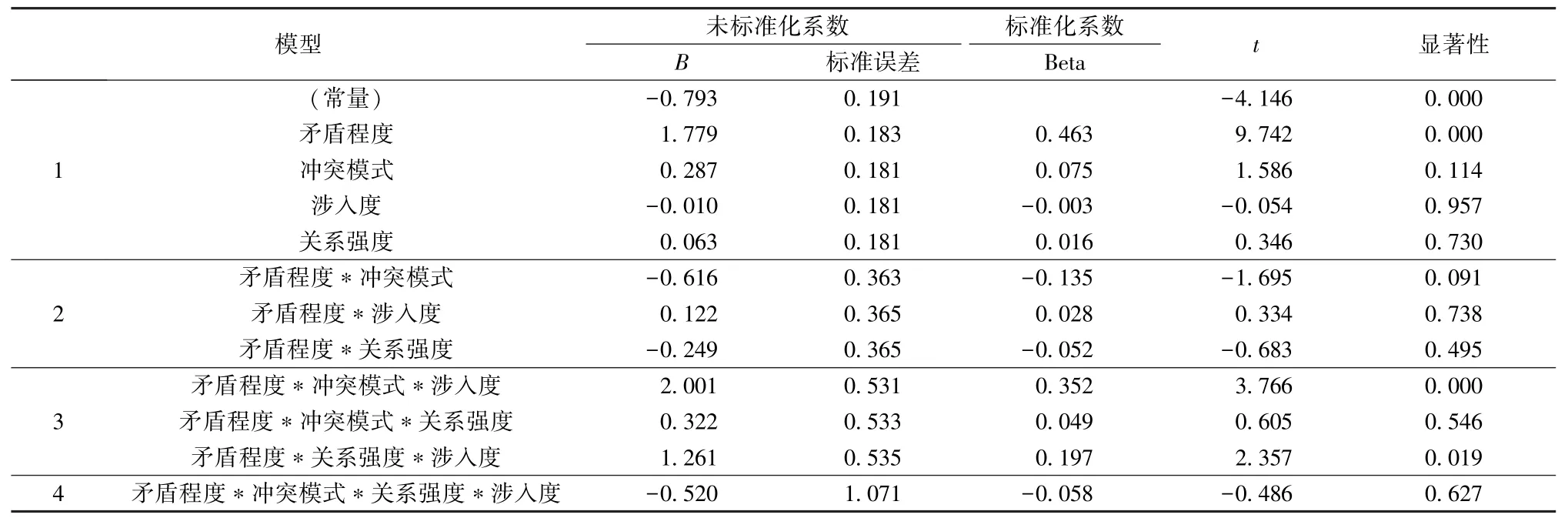

采用非参数检验,分别计算不同关系强度及不同冲突模式对消费者矛盾态度变化的影响,结果如表5 所示。

表5 关系强度及冲突模式对消费者矛盾态度影响的检验结果Table 5 Test results of the influence of relationship intensity and conflict pattern on consumers′ ambivalent attitudes

对于高矛盾者,若信息来自强联结网络,面对直接冲突,消费者矛盾态度会显著下降(p=0.000),与假设一致;面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.185),与假设矛盾。因此,假设H6.1 未得到支持。其原因可能在于,高矛盾消费者有较强的降低矛盾态度、平衡认知失调的需求,因此当面对矛盾信息时,那些可能进一步增加其矛盾性的信息,无论来自强/弱联结关系网络,都被其选择性忽略,从而导致间接冲突信息对其矛盾态度未产生显著影响。

对于低矛盾者,若信息来自强联结网络,无论面对直/间接冲突,消费者矛盾态度均会显著上升如表5 所示,假设H6.2 得到支持。

对于高矛盾者,若信息来自弱联结网络,面对直接冲突,消费者矛盾态度会显著下降(p=0.002),与假设一致;面对间接冲突,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.425),与假设矛盾。因此,假设H6.3 得到支持。

对于低矛盾者,若信息来自弱联结网络,无论直接或间接冲突,消费者矛盾态度均显著上升,如表5 所示。假设H6.4 未得到支持。其原因可能在于,矛盾态度较低的消费者采取启发式信息处理方法时只关注到是否出现矛盾,而忽略了信息的来源及强度,从而即使是来自弱联结的间接冲突信息也显著增加了矛盾态度。

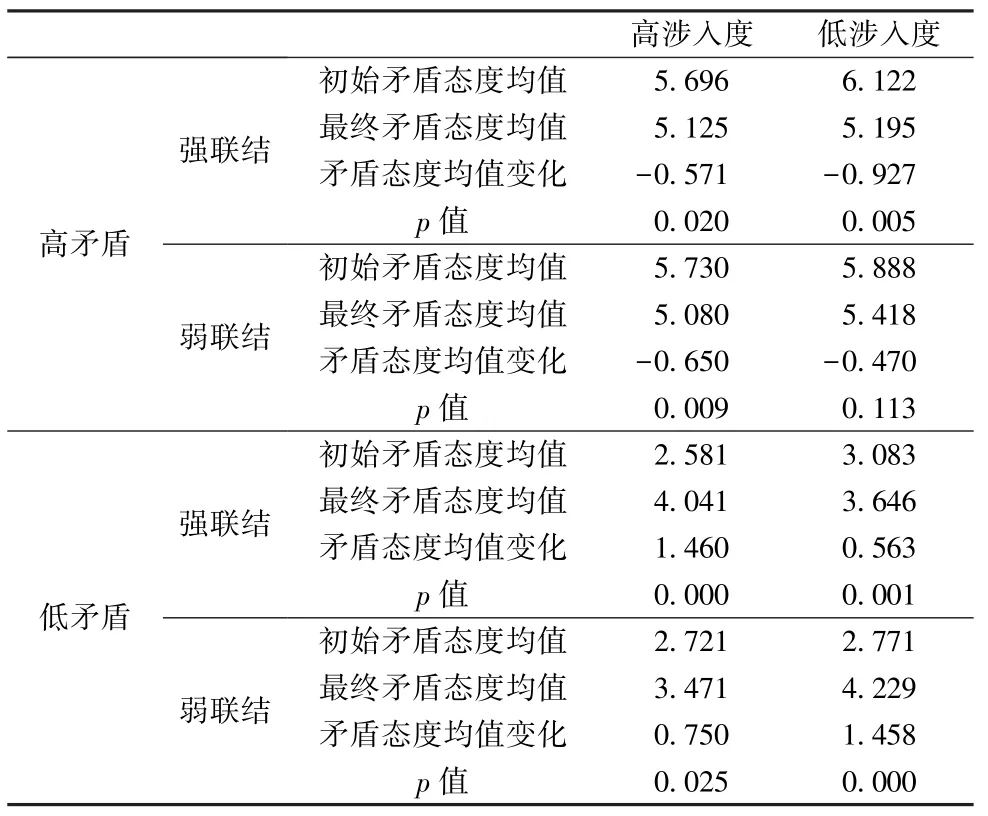

采用非参数检验,分别计算不同关系强度及不同产品涉入度情况下消费者矛盾态度的变化,结果如表6 所示。

表6 关系强度及产品涉入度对消费者矛盾态度影响的检验结果Table 6 Test results of the influence of relationship intensity and product involvement degree on consumers′ ambivalent attitudes

对于高/低矛盾者,若信息来自强联结网络,无论产品涉入度高/低,消费者矛盾态度均显著下降/上升,如表6 所示,假设H7.1 及H7.2 得到支持。

对于高矛盾者,若信息来自弱联结网络,产品涉入度较高的消费者矛盾态度会显著下降(p=0.009);产品涉入度较低的消费者矛盾态度变化不显著(p=0.113),因此,假设H7.3 得到支持。

对于低矛盾者,若信息来自弱联结网络,产品涉入度较高的消费者矛盾态度会显著上升(p=0.025),与假设一致;产品涉入度较低的消费者矛盾态度变化显著(p=0.000),与假设不一致。因此,假设H7.4 未得到支持。其原因可能在于,较低的产品涉入度加之较低的矛盾态度,使消费者对信息加工处理的意愿进一步降低,只通过表面的冲突性进行判断,从而提升了消费者的矛盾态度。

4.3.5 因素共同作用对消费者矛盾态度影响的检验

上述分析表明,尽管关系强度、产品涉入度及冲突模式对消费者矛盾态度的影响与预期不完全一致,但的确存在差异。进一步采用非参数检验分析不同关系强度、不同冲突模式下涉入度高低对不同类型消费者矛盾态度影响的差异,如表7 所示。

表7 四因素共同作用下消费者矛盾态度的检验结果Table 7 Test results of consumers′ ambivalent attitudes under the joint influence of four factors

对于高矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较高,无论面对直接或间接冲突,消费者矛盾态度均显著下降,如表7 所示,假设H8.1 得到支持。

对于低矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较高,无论面对直接或间接冲突,消费者矛盾态度均显著上升,如表7 所示,假设H8.2 得到支持。

对于高矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较低,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著下降(p=0.000);在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.223),假设H8.3 得到支持。

对于低矛盾者,若信息来自强联结关系且产品涉入度较低,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著上升(p=0.034),与假设一致;在面对间接冲突时,消费者矛盾态度亦显著上升(p=0.000),与假设不一致。假设H8.4 部分得到支持的原因可能是低矛盾者更加关注矛盾信息,当面对来自强联结关系可靠性较高的矛盾信息时,依照简单决策规则进行判断,从而显著提升了其矛盾态度。

对于高矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较高,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著下降(p=0.000);在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.243),假设H8.5 得到支持。

对于低矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较高,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度会显著上升(p=0.000);在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.353),假设H8.6 得到支持。

对于高矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较低,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度显著下降(p=0.001),与假设矛盾;在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.284),与假设一致。由此,假设H8.7 得到部分支持。

对于低矛盾者,若信息来自弱联结关系且产品涉入度较低,在面对直接冲突时,消费者矛盾态度显著下降(p=0.000),与假设矛盾;在面对间接冲突时,消费者矛盾态度变化不显著(p=0.061),与假设一致。由此,假设H8.8 得到部分支持。

假设H8.7、H8.8 对于直接冲突情况下假设未得到支持的原因可能在于,尽管消费者没有强烈的动机去处理信息且信息本身的可靠性也较低,但直接冲突所带来的强烈冲击迫使高/低矛盾者都必须正视该信息并进行处理,从而使其矛盾态度发生显著变化。

5 多因素作用下消费者矛盾态度的改变模型

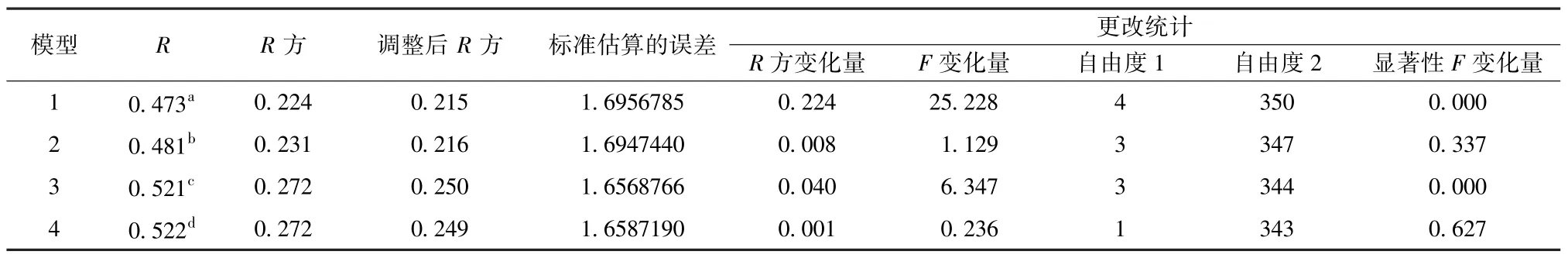

已有研究表明涉入度、关系强度均可作为调节变量影响消费者矛盾态度的变化[35,48,54]。与此同时,表4-表10 也表明不同冲突模式、关系强度以及涉入度情境下不同类型的消费者矛盾态度变化有所不同。为进一步探析不同因素如何作用于消费者矛盾态度的改变,本文将消费者矛盾态度的改变程度(如式(2)所示)作为因变量(DV),利用逐步回归的分析方法探讨消费者矛盾程度、冲突模式、关系强度以及产品涉入度对其的影响。

首先,将转化为哑变量的矛盾程度、冲突模式、关系强度及产品涉入度置于第一层进行回归分析。其中,矛盾程度的p值小于0.05,说明矛盾程度对消费者矛盾态度的改变有显著影响;但冲突模式、关系强度以及涉入度的p值均大于0.05,说明其对消费者矛盾态度的改变无显著影响,如表8模型1 和表9 模型1 所示。

其次,将矛盾程度与冲突模式、关系强度及产品涉入度的乘积加入后置于第二层,用以分析冲突模式、关系强度和产品涉入度是否具有调节作用。表9 中模型2 显示三者的p值均小于0.05,说明冲突模式、关系强度和产品涉入度对消费者矛盾态度的改变未产生显著的直接调节作用。然而,表2-表7 显示冲突模式、关系强度及涉入度对消费者矛盾态度的改变是存在影响的,因此在前述回归模型的基础上,构建第三层模型,假设冲突模式、关系强度和涉入度可能通过彼此的交互而产生调节作用。

第三层模型将矛盾程度*冲突模式*关系强度、矛盾程度*冲突模式*涉入度及矛盾程度*关系强度*涉入度加入模型。输出结果如表8 模型3 和表9 模型3 所示。其中,矛盾程度*冲突模式*涉入度以及矛盾程度*关系强度*涉入度的p值均小于0.05,说明涉入度与冲突模式的交互、关系强度与涉入度的交互对消费者矛盾态度的改变有显著的调节作用;而关系强度与冲突模式的交互则未对消费者矛盾态度的改变产生显著影响。

第四层模型引入冲突模式、涉入度及关系强度三者的交互,输出结果如表8 模型4 和表9 模型4 所示。矛盾程度*冲突模式*关系强度*涉入度的p值大于0.05,说明三者的交互作用对消费者矛盾态度的改变未产生显著影响。

表8 模型摘要Table 8 Model summary

表9 系数a(仅展示部分关键指标)Table 9 Coefficient a (only some key indicators are shown)

综上所述,以基于霍夫兰德态度改变理论的矛盾态度改变理论模型为基础(如图1 所示),结合假设检验及逐步回归分析的结果,可以得到多因素作用下消费者矛盾态度改变模型,如图2 所示。四类影响因素对消费者矛盾态度改变的主要影响为:第一,矛盾程度直接影响消费者矛盾态度的改变,高矛盾者矛盾态度显著下降;低矛盾者矛盾态度显著提升。第二,冲突模式、关系强度和产品涉入度对消费者矛盾态度的改变不具有直接的调节作用。第三,涉入度与冲突模式的交互对消费者矛盾态度的改变形成调节作用。具体而言,对于高矛盾者,若面对直接冲突,无论产品涉入度高/低,消费者矛盾态度均显著下降,且不存在显著差异;若面对间接冲突,无论产品涉入度高/低,消费者矛盾态度变化均不显著,且不存在显著差异。对于低矛盾者,若面对直接冲突,无论产品涉入度高/低,消费者矛盾态度均会显著上升,且高涉入组矛盾态度上升幅度显著高于低涉入组;若面对间接冲突,无论产品涉入度高/低,消费者矛盾态度均会显著上升,且低涉入组矛盾态度上升幅度显著高于高涉入组。第四,关系强度与涉入度的交互对消费者矛盾态度的改变形成调节作用。具体而言,对于高矛盾者,当面对来自强联结的信息时,无论涉入度高低矛盾态度均会显著下降,但差异并不显著;当面对来自弱联结的信息时,若产品涉入度高,矛盾态度会显著降低;若产品涉入度低,矛盾态度变化不显著。对于低矛盾者,当面对来自强联结的信息时,无论涉入度高低矛盾态度均会显著提升,且高涉入组矛盾态度上升幅度显著高于低涉入组;当面对来自弱联结的信息时,无论涉入度高低矛盾态度均会显著提升,且低涉入组矛盾态度上升幅度显著高于高涉入组。

图2 多因素作用下消费者矛盾态度改变模型Figure 2 The model of changes in consumer′s ambivalent attitudes under the influence of multiple factors

6 主要研究结论、意义及局限

6.1 研究结论

本文基于霍夫兰德态度改变理论构建了多因素作用下消费者矛盾态度改变模型,通过实验方式检验了所提出的八项假设,并利用逐步回归分析的方法探讨了消费者矛盾态度改变的模式。研究结果显示:第一,矛盾程度直接影响消费者矛盾态度的改变,高矛盾者矛盾态度显著下降;低矛盾者矛盾态度显著提升。第二,冲突模式、关系强度和产品涉入度对消费者矛盾态度的改变不具有直接的调节作用。第三,涉入度与冲突模式的交互对消费者矛盾态度的改变形成调节作用。第四,关系强度与涉入度的交互对消费者矛盾态度的改变形成调节作用。

6.2 研究意义

6.2.1 理论意义

(1)新增了两类影响消费者矛盾态度改变的指标。其一,将影响消费者态度重要指标之一的关系强度引入矛盾态度研究,探讨了强联结关系中的好友推荐及弱联结关系中的在线评论在不同情况下对消费者矛盾态度改变的影响。通过实证分析得出关系强度不会对矛盾态度的改变产生直接影响,但通过与涉入度的交互对矛盾态度的改变形成调节作用。其二,对评论信息的冲突模式进行分析,提出按照消费者已知的初始信息与新增的评论信息之间的差异,将新旧信息之间的冲突分为直接冲突与间接冲突,进而探讨了不同冲突模式对消费者矛盾态度改变的影响,并通过实证分析得出冲突模式通过与涉入度的交互对消费者矛盾态度的改变形成调节作用。这两类指标的引入是对已有消费者矛盾态度研究的有益补充和扩展。

(2)构建了多因素作用下消费者矛盾态度改变模型。本文将霍夫兰德态度改变理论引入矛盾态度研究,将消费者矛盾态度改变的过程视为信息传入并影响个体认知的过程,将以往分散的、针对个别指标的分析系统地组织起来,把复杂的矛盾态度变化放到了程序化的信息模式中,构建了消费者矛盾态度改变的模型,即包括说服者、说服信息和说服情景三个外部刺激,以及说服对象这一内在因素,从而把复杂的矛盾态度改变问题简单化,为在多个层次、多个维度上开展研究提供了理论基础。

6.2.2 实践意义

(1)从明确消费者矛盾程度入手,降低消费者矛盾态度。消费者矛盾态度越低,消费行为的可能性越大,因此降低消费者矛盾态度是企业提升销售业绩的重要手段之一。然而,不同矛盾程度的消费者对信息的偏好和处理方式存在显著差异,企业应从明确消费者类型入手,借助不同方式降低矛盾态度。针对高矛盾者具有为减少认知失调所带来的不适而寻求正面信息的特点,企业应提供针对性的正面商品信息,从而为其降低矛盾态度找到合理依据。针对低矛盾者倾向处理负面信息从而导致矛盾态度升高的特点,企业应尽量减少负面信息的曝光率,不为低矛盾者矛盾态度的改变提供依据。

(2)为高/低涉入群体分别提供获取信息的便捷途径。产品涉入度通过与冲突模式/关系强度的交互作用对消费者矛盾态度的改变产生影响,因此企业对于不同产品涉入度的群体均应予以重视。高涉入度群体倾向关注产品的具体信息,因此企业应为其提供充分、系统的介绍;对于低涉入度群体追求以最短的时间和最少的精力做出决策,企业应为其提供简短有力的信息。企业在设置页面布局时,两类信息既要同时提供,又要便于不同类型消费者轻松获取。

(3)避免产品信息冲突。尽管冲突模式并不会直接调节消费者矛盾态度的改变,但其对矛盾态度的影响仍不容小觑。企业应借助大数据分析等手段,明确消费者关注的重点,实现靶向宣传。对于消费者最初关注到的产品信息,若恰好是企业特色,在宣传时要做到言之有据,当直接冲突发生时,实现对负面评论不攻自破的效果;对于消费者关注但又不是企业特色的方面,可采取避重就轻的方式,以避免不实宣传造成与评价信息的矛盾,从而形成无法弥补的直接冲突。

(4)保持现有优势,争取新的同盟。关系强度虽然会影响消费者矛盾态度的改变,但并不会产生直接调节作用,因此来自强/弱联结网络的评论信息并非在所有情况下都存在显著差异。若企业已在某方面取得优势,如淘宝在弱联结领域、拼多多在强联结领域等,应继续深耕,以保持现有优势。用户评论是把双刃剑,既可以有效降低矛盾态度也可以迅速提升矛盾态度,并且与正面反馈相比,消费者更倾向分享不愉快的购物经历,因此企业在另一领域的探索应逐步加强,做好危机公关准备,力求步步为营。

6.2.3 研究局限

本文基于霍夫兰德态度改变理论采用2×2×2×2 多因素综合分析方法,从多个维度出发系统分析了各类因素对消费者矛盾态度改变的影响模式,但由于多方面原因,所引入的影响因素数量依旧有限,仍有指标未纳入研究范围。已有研究表明涉入度会调节消费者矛盾态度的改变,但是本文研究结果表明当考虑不同冲突情况时,此结论就未完全得到支持。与此相类似,本文所忽略的其他影响因素可能会影响本文的最终结论。此外,本文通过实证分析发现关系强度及冲突模式均通过与涉入度交互对矛盾态度的改变形成调节作用,但对其理论探讨仍需深入。在未来的研究中可以对上述内容不断完善,以构建更为全面、系统的消费者矛盾态度模型。