山水隐逸秘境

——雄安悦容公园拾溪园营造记

2022-07-18易兰规划设计院陈跃中

文/易兰规划设计院 陈跃中

1 场地解读及确立主题

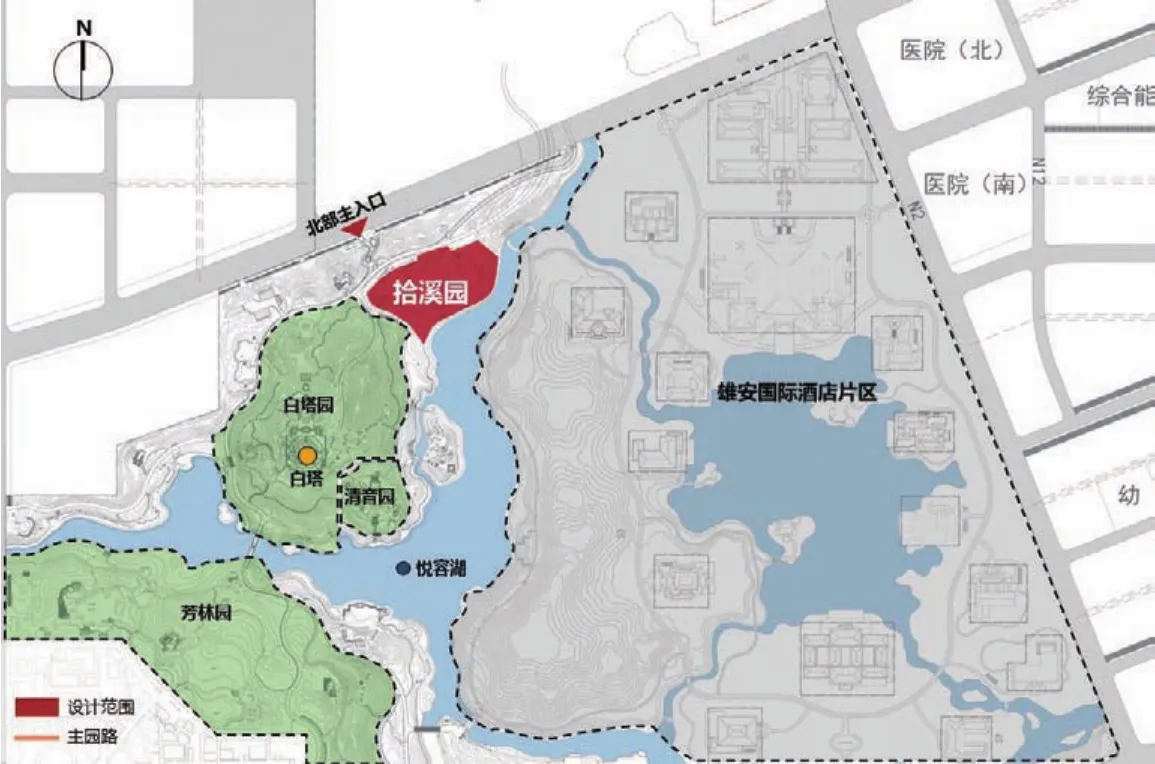

拾溪园所在的悦容公园是容城与容东片区之间的重要生态景观廊道、起步区中轴线的北延伸段,承担城市绿色开放、生态共享、弘扬文化、追求艺术、传承经典等功能,是容城组团公共活动聚集和城市功能展开的核心区域之一。

拾溪园位于悦容公园中苑,东邻雄安国际酒店片区,西接白塔园,面积约34000m2(见图1)。生态河道从场地中部穿越,由人行桥连通两岸,交通流线丰富,与白塔园、清音园及芳林园共同构成中部区域的核心景观区(见图2)。本园所处的中部片区以白塔为源,呈现江南灵动毓秀的形象,打造东方世界园林客厅及国际化的文化交往礼宾空间。

1 拾溪园区位

2 拾溪园平面

我国的造园艺术以追求自然精神境界为最终和最高目标,从而达到“虽由人作,宛自天开”的审美旨趣。中国古典园林区别于其他园林形式,是因为其以意境为主,即从研究古代诗词歌赋入手,延伸出园林概念。孟兆祯先生提出“景面文心”理念,强调园林文意在先,是中国园林的核心;景观需赏心悦目,景用以悦目,赏心靠文,即把设计意境告知游人,可从景到文来欣赏。因此“问名”极其重要,通过问名,使文学意境在园林中一气呵成。

拾溪园处于主山余脉,占地较小,且有一溪穿过场地,适宜打造为去厅堂化、野趣低调、独具风情的禅隐文化园(见图3)。因山就势,营造魏晋风范中诗酒田园的意境,融入读书人的情怀,通过景观再现文人园林。将以山水禅隐为线索,探索打造具备当代审美和文化价值的高雅场所,研究古典诗词歌赋和宋代古画,提取其文学意境,并在景点中以题名、匾额、对联的方式释场景寓意,从而完整展现空间内容,达到赏心悦目的目的,例如园内小荷池小景,取意于杨万里的“小荷才露尖尖角”诗句。

3 拾溪园鸟瞰效果

2 文人园林与禅隐文化

拾溪园定义为禅隐文化园,再现禅隐文人园林,意将中国古典园林造园艺术精髓与现代社会精神需求相结合,传承民族文化基因,突出中华造园艺术传承与创新。我院在研究普遍规律基础上,除研究立意、明旨、相地等,进一步研究禅隐文化及造园精髓,归纳总结独具特色的造园法式。

不同国家与民族看待世界、改造世界的理念不同,故对于栖居的表现形式不同。也就是说,不同的文化土壤滋生差异化的景观风貌。中国文化与山水情节密切相关,其内容和形态丰富多彩。山水是文化的载体,文化是山水的灵魂。在中国园林源远流长的历史中,有条“人文山水”脉络。我国虽处于全球化的新时代,但山水文化脉络和基因得以延续。

2.1 文人园林的发展脉络

纵观古今,中国古典园林追求“天人合一”目标,以此达到“虽由人作,宛自天开”的审美情趣,沁透中国古典文化的内蕴,亦是民族精神品格的生动写照,更是今人需要传承的伟大事业。

造园一向是中国传统文人的爱好。萌芽于唐代,兴起于宋代,发展于明、清的中国文人园林对中国古典园林风格的形成及其发展产生巨大影响。在中国古典园林的转折期,受当时国家分裂、社会动荡影响,造园活动逐渐在民间普及,私家园林作为独立门类出现。此时,文人参与造园,山水诗文与山水园林大量涌现,成就文人园林的起源。在中国古典园林发展的高潮期,随着海内一统,科举取士,文人阶层形成,其地位提升,造园活动兴盛,大批文人主导造园,文人园林的造园艺术和园林观日趋成熟,由此萌芽,使中国古典园林艺术风格基本形成。

文人园林受儒、释、道等不同文化、哲学、宗教的冲击与熏染,承载文人的禅隐思想,融入山水诗画的艺术表达,形成完整的文化体系,中国传统文士的风骨和情趣深深烙印在中国古典园林的发展史上。

2.2 禅隐文化的内涵

禅隐文化源于中国禅宗思想体系。自菩提达摩东渡及至南宗慧能传其衣钵,在此动态互渗的历史进程中,禅宗逐渐与老庄和玄学等中国传统文化思想相互糅融,遂成中土一支颇具影响力的文化思想体系。禅宗思想强调梵我合一的世界观、源心觉悟的方法论、以心传心的认识论,其核心在于自性自见,一切源于观者内心的开悟。因此,禅隐文化脱胎于中国传统的禅宗思想。

禅隐是中国一种古老的文化现象,是中国士人文化体系的重要特色,其脱胎于中国先秦的老庄思想,崇尚“散以玄风,涤以清川,或步崇基,或恬蒙园,道足匈怀,神栖浩然”的意境。经魏晋名士和唐宋士大夫的传承与践行,遂成一股颇具影响力的中国传统思想和美学体系。禅隐文化强调主客体之间融会贯通的认识论,注重内心开悟的方法论,其核心在于自性自见,一切皆源于观者内心的澄净与开悟。禅隐作为一种精神的存在,包括古代士人所追求的清高的人格理想、淡泊宁静的生活方式和高雅的文化品位,成为中国古代审美文化的重要组成部分。

2.3 禅隐文化对文人园林的影响

魏晋时期,王弼对《周易》中的禅隐思想展开详细注解,“竹林七贤”亦身体力行地践行“登山临水、放情肆志、率意独驾、携手如林”的禅隐思想。唐宋时期,随着外来文化的进一步糅融,禅隐思想得到系统补充。一方面,在城市中修建的园林尤其强调“中隐思想”,李德裕“我有爱山心,如饥复如渴”和白居易“归去卧中人”等心声皆是明证。另一方面,在郊野和山林地区的园林注重“全隐思想”,既注重山林的纯净之美,又偏向自性自见的开悟境界,如王维、苏轼和林逋等士大夫。明清时期,禅隐思想在造园中始终扮演重要的美学角色。

随着禅隐思潮的流行,人们寄情山水,同时对自然的审美逐渐苏醒,或可谓二者互为因果,园林艺术对文人士大夫心性的滋养和对人格的完善作用愈显突出,园林不再是简单的避世之所,更多地被认为是“天人合一”、修身养性的理想胜境,成为文人士大夫人格中禅隐思想的完善载体。王维在辋川隐居的田园生活中修建辋川别业,寄情山水,在写实基础上更注重写意,打造意境深远、简约、朴素而留有余韵的园林形式。

通过对中国文人园林发展脉络及特质的研究,解读传统禅隐园林精神思想与其山水营造,在古典造园技术及理论基础上融会贯通,汲取其文化精华融入场地以传承经典。

3 禅隐四式

对文人园林的理论、内涵和实践进行系统梳理,深入研究禅隐文化,究其来源、造园精髓,在传承中国园林造园精神基础上,从空间布局、氛围营造、材料应用、节点线索等方面,归纳总结禅隐四式,围绕四式解释项目应用。

3.1 随遇而安

随遇而安指在布局上要求融入自然环境。禅隐文化倡导打破世俗社会的主从、大小、尊卑等观念,主张人与人、人与自然的圆融共生。传统文人园林在手法上提倡“虽由人作、宛自天开”的自然山水观,但在整体布局方面仍受儒家世俗礼法的影响,其建筑及庭院常以尊卑主次递进的方式运用中轴线进行布局,在自然中追求秩序。禅隐文化可使布局更主动且彻底地遵从环境法则,充分发挥场地的自然禀赋。

通过踏勘相地,解读上位规划,对地形、地势和造景构图关系进行设想,推导场地整体布局与山水关系。在园内因山起势,与整个中部岛屿形成主次峰关系。在场地内部打造一高一低的山峰,两峰形成主次关系,呼应整体主次峰的山脉格局(见图4)。通过筑山理水的手法,使之与场地周边山脉水系相结合,形成山环水抱的格局。

4 拾溪园山水格局

整体布局遵循随遇而安的法式,延续两岸的山脉走势,融入周边自然环境,营造山顶、谷、坡、脊、鞍、崖、岛、滩等丰富的立体空间,并与周边水系相结合,形成山抱水、水环山的山环水抱关系。在场地内部山头设立水源,水依势而流,形成小溪跌落山腰处,于山腰处汇成一汪清潭,蜿蜒曲折之间汇入河流,营造泉、溪、池、瀑、潭、涧、河等不同水体景观空间。

在空间布局上,拾溪园整体分为东西两个片区。东侧区域的山头与白塔园园内白塔之间形成“看与被看”的关系,区域内有拾溪草堂节点,南望白塔与悦容湖,并将白塔借景于内,巧妙地因势布局,随机因借,呈现巧夺天工之美;西侧地势延续整体格局,研究其与周边的视线关系及功能互补,于园内山腰处引山顶之水,依地形塑造梯田景观,布置茅草亭并配以桃柳、古松与其遥相呼应,形成对景,打造景色秀美的景观界面,营造清幽、静谧的景观意境。

拾溪园组织外部接入场地内的交通流线,沿水岸打造滨水园路,建立内部交通环线,将场地内各场景串联,同时与外部园路建立联系,在主要道路交会处布局出入口,引导游客进入园内游览各景点。园内设有两个主要出入口,各具特色,南入口掩映于竹林树梢之下,引人入胜直抵拾溪草堂;北入口入园拾级而上,游园路径曲折潆洄,提供步移景异的游览体验。

3.2 空灵清净

空灵清净是禅隐园境追求的基本意境,利用简法留白的手法,追求空寂清净的气氛,使人们心神平静,注重内省,以达到修心养性的目的,去繁就简是其重要手法。古代禅隐高士空明澄净的心境投影到物理环境中自然呈现纯朴简法的造园手法。反之,这种简朴灵透的园林环境也可启发人们思考,陶冶廉洁的价值观和人生观(见图5)。

5 空灵清净效果

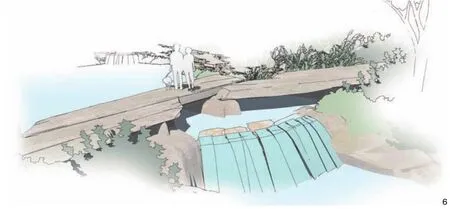

园内有小景,引山顶之水潺潺流入清潭内,宛如大珠小珠落玉盘,悦耳动听,溪水边有卧石,配以乔松修竹,于桥上俯视溪水与游鱼,闻到花香与草芳,听到松风与涧响,配合雅静自然的鸟语,可谓一幅空灵清净的美妙园林图画(见图6)。

6 拾溪园内泉石小景效果

3.3 自性质朴

禅隐园林设计语言倾向于最大限度地减少装饰性元素的应用,凸显材料本底特质。禅隐文化中的平常心是道,于平凡朴素中求真实的思想,可在简洁质朴的空间中予以体现,追求不假外饰的自然适性感受。禅隐文化回归本真的品质体现在园林设计上即彰显朴实无华、摒弃矫造、内外一体的语汇语境,使造园元素全然呈现其自身属性,直接与人的内心对话,唤醒人们天真纯净的本性(见图7)。

7 自性质朴效果

园内挡墙使用自然毛石堆砌,朴实无华、回归本真,呈现质朴的感官感受;松谷落泉中的茅草屋屋面铺置茅草,最大限度减少装饰性元素,凸显材料本地特质,追求不假外饰的自然适性感受,古意浓厚(见图8)。

8 拾溪园造园元素构成

3.4 幽趣悟真

幽趣悟真指中国传统的禅隐文化在静态小节点设计中的体现,是蕴含精深的微型景观处理,这种小中藏大、袖里观乾坤的手法体现禅隐文化中芥子须弥的精深义理,一石一木、一招一成、不求全面、不求尺幅,重在写意会心。景点设置融入丰富的禅思义理作为趣事典故。方寸间一树一亭皆生趣盎然,成为园林节点空间中的点睛之笔,这种小型化园林造景手法更注重制作工艺的水准及材料质感的表达。在草堂前庭院设浅池,薄薄的水面上随风荡起涟漪,水虽浅,人们却只注意水面波纹,看不见水下的真实(见图9)。人的内心起了涟漪,也会看不到事物真相,而那搅乱真实的波纹,其实来自人的贪念与嗔痴。意指人应止息杂念,心专注于一境。静静地注视,水中有天空之高远,竹影之灵透,水中还有你自己,有你的内心。

4 景点析要

4.1 拾溪草堂

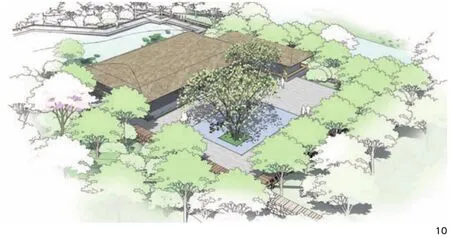

“文杏裁为梁,香茅结为宇;不知栋里云,去作人间雨。”随遇而安的布局,追求融入自然环境与自然圆融共生,遵从环境法则,充分发挥场地的自然禀赋,彰显禅隐文化本色。建筑布局去除庭堂化,建筑风格低调,呈现山野化,采用质朴本真的材质,以现代手法诠释传统建筑语汇(见图10)。

10 拾溪草堂效果

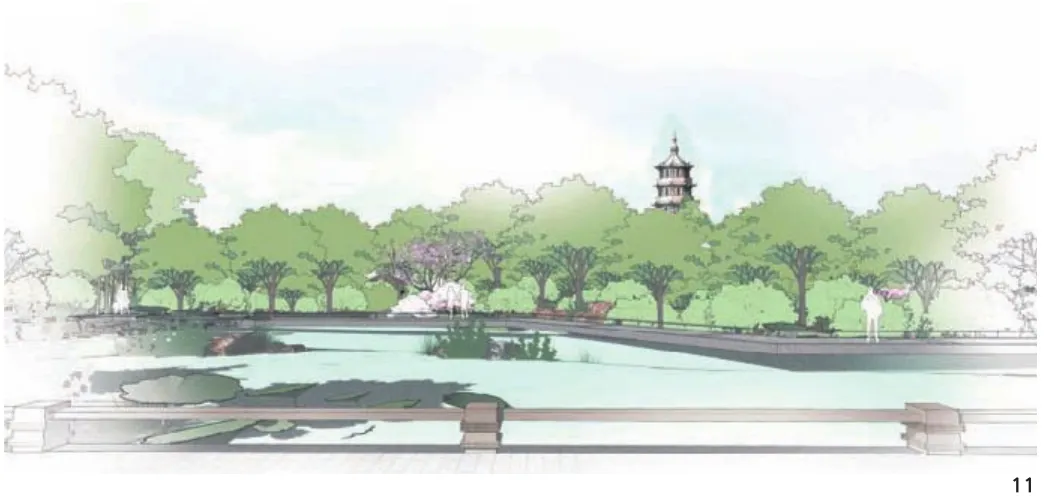

拾溪草堂望远楼前,园内南侧打开,举目远眺,远处白塔藏于山林树梢之上,将白塔景色借景于内,巧夺天工,体现“巧于因借”的中国古典造园手法(见图11)。

11 拾溪望远效果

《园冶·兴造论》中的“制式新番,裁除旧套”,指设计图式应有所创新,陈旧的俗套须裁除。悠远桥体结构及内饰采用竹与茅草的质朴材质,以现代手法诠释传统建筑语汇,打造既有古意又有创新的文化建筑(见图12)。

12 悠远桥效果

4.2 松谷落泉

“明月松间照,清泉石上流。”于园内北部山腰处引山顶之水,潺潺而流,溪水跌落于清潭内,潭边与叠石之上立有一处草庐,桃柳、古松相依,营造清幽、静谧的景观意境。

4.3 层田叠栉

“晴日移舟浅水边,夹岸桃柳茅屋前,翠鸟三声隔江应,田开两亩苇横烟。”在园内北部山腰处,自绿植盘藤的木构门入口进入,依地形塑造梯田景观,在有限场地中模拟自然,园路穿梭于梯田作物中,形成人在画中游的山水田园画卷。

4.4 鹤汀凫渚

古人有“鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回”的美景。沿水岸设置滨水栈道及亲水平台,结合地形设置不同高度,形成步移景异的滨水体验。局部延伸至水边,形成小型钓鱼平台,体验垂钓乐趣。还有沉入水底的梭行平台隐藏于水生植物中,可体验水鸟的视角,别有一番趣味。沿水岸种植芦苇等水生植物,再现“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的泽地风光。

5 结语

中国传统园林与其特有的山水文化关系密切。所谓隐逸山水是文人寄托情怀、修身养性的灵魂归所。在中国园林源远流长的历史中,始终贯穿人文山水的脉络。尊重传统是为更好创造未来,当代设计师须吸纳和掌握当今的文化现象和设计理念,以世界的眼光去看待传统,将历史人文价值与现代功能、生态技术、时代精神融为一体。风景园林是日常生活的一部分,应表达当代思想感情,用最新理念与技术品味和欣赏我国优秀的传统。本案拾溪园追求融入自然环境,遵从环境法则,发挥场地的自然禀赋,彰显隐逸文化本色。

项目位置:河北省雄安新区

项目面积:34000m2

设计单位:易兰(北京)规划设计股份有限公司

总设计师:陈跃中

景观设计团队:刘 硕、许联珠、李 灿、李辉然、胡建军、徐慧群、许丽平

建筑设计团队:康 凯、张 屹、王秀娥、乔彩虹、刘 征、金占军、王 皓