辽中京半截塔建筑形制复原研究刍议

2022-07-15宋鸽

宋 鸽

(赤峰学院 历史文化学院,内蒙古 赤峰 024000)

辽中京城遗址位于今内蒙古自治区赤峰市宁城县大明镇,该地区现存三座古代砖石佛塔,分别是经修缮后品相较为完整的大明塔、金代小塔和仅剩一层塔檐及其下部塔身、塔基区域的半截塔。

笔者于2021年第四季度对半截现存塔身进行了初步的信息数据采集。从总体的保存现状来看,半截塔坐落于辽中京城遗址外西南区域。通过对塔基结构观察可知该塔正面似为北偏西朝向,且这一方向有石碑一块,维修后的台阶踏道一条。与多数现存较为完整的辽塔和仅剩基址轮廓的辽塔遗址不同,本座砖塔除第一层檐部之上的结构损毁外,其他区域保存较为完整。现可见区域为塔基、塔身和首层檐部结构,首层檐部之上则是修缮后用砖砌筑进行结构封固的残檐区域,基本看不出该部位的特殊构造。作为辽中京遗址区域现存佛塔之一,半截塔第一层檐部之上的建筑形制已无法精确考证,其结构的坍塌应是地震所致[1]。

从对已搜集的材料梳理得知,虽半截塔历经修缮,却未能将首层塔檐之上的部位及宝顶区域复原。同时,因塔基有所变动,故对其完整形制的研究应从早期图像及佛塔建筑结构理论入手,以便于对其原样的可能性做论述,推断半截塔全貌。

一、塔基

(一)现存情况

体量高大,装饰繁丽的塔基是辽塔区别于唐塔和宋塔的重要特征之一,一般占全塔总高的1/5,且该类塔基立面轮廓造型较为丰富[2]。半截塔的整体平面轮廓保持早期的八边形,但塔基在修缮之后用青砖进行外部填补。所以,目前塔基立面外轮廓形象与早期塔基形制有较大区别。不复繁冗的装饰造型,仅个别边可见仿木斗栱铺作,但结构上已然残缺不全[3]。

(二)早期信息对比

因古代地震半截塔一层塔檐以上的结构层断裂倒塌,故无法对上部区域进行对比研究,笔者仅就现存区域做论述。

根据本次图像数据采集中的信息,该塔基座区域青砖填筑,外轮廓呈简单的几何折线状,为一层丁砖叠一层顺砖的砌筑方式,整体显得简约,与《内蒙古古建筑》[4]一书所展示的图片中的塔基外立面结构呈现较大差异。

从现有的相关研究成果可知,半截塔现存部分高度14.19米,基座部分约5.25米,最底部宽约14.46米;塔身部分约5.34米,对径约12.05米;剩余约3.59米为一层塔檐 (对径13.84米,高0.81米)及顶部残存区域(对径11.87米,高2.78米)高度[5]。

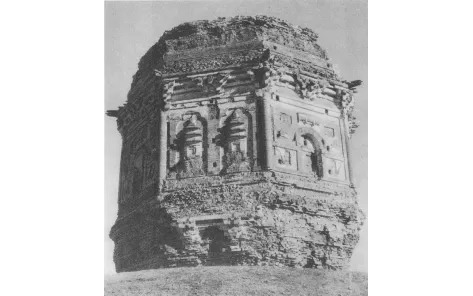

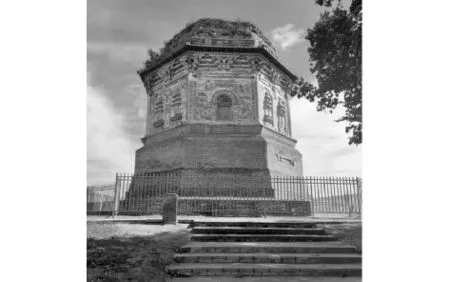

图2 早期半截塔

通过早期照片可以看出,塔基靠近塔身部位存在砖石仿木斗栱构件,说明该区域类似于古代楼阁平座层的结构,应是向内收束。据此可以推断早期半截塔塔基立面应设有束腰须弥座结构,而非现今简单的几何折线立面轮廓。

(三)塔基复原推断

根据早期半截塔图片信息可知,塔基侧立面有向内收束的束腰区域。依照辽塔建筑结构理论分析,半截塔塔基应属于“TJii”式,即“单层须弥座”[6]。塔基区域有斗栱层残存,据此可推断半截塔塔基设有平座层,参考早期测绘稿件及赤峰境内其他砖塔,可以对塔基做较为准确描述:

大明塔塔基为平砖丁砌错缝法,庆州白塔和上京南塔塔基为一层丁一层顺砌筑法,上京北塔为平砖顺砌错缝法,武安州塔从残基来看应属于平砖丁砌错缝法。因武安州塔和大明塔均属于辽中京道,故笔者认为半截塔的塔基砌筑方式应是平砖丁砌错缝法。

从地面开始向上数,半截塔塔基应设有基座一层,其上为须弥座底部,是向内叠涩收束的罨涩砖部分,由青砖切磨砌筑。

罨涩砖砌筑层之上为束腰部分,一般单层须弥座式塔基设束腰会有二个壶门柱子加转角柱子将每边均分为三份。辽塔壶门雕刻题材丰富,种类繁多,乐伎、菩萨、佛像等形象元素均可见于辽塔之上。因为半截塔原始壶门样式已不可考证,且赤峰地区辽塔目前有壶门的做法均为平砖切割砌筑,不设陡砖,故本文仅以简易壶门样式设置其复原效果。

束腰之上有砖砌叠涩结构挑出,做法与罨涩砖层一致,只是由覆钵状变为仰钵状。再之上就是仿木砖砌平座层,依据现有设平座的辽塔可知,塔基处平座层应为勾阑与斗栱的组合形式。依据塔身部位的柱顶斗栱,结合早期图像中塔基残缺的斗栱铺作区域,可以暂定平座层的砖砌斗栱铺作层为二跳五铺作斗栱,其中八边转角各一朵,每边补间铺作斗栱两朵。

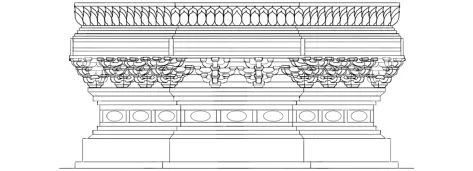

通过参考现有研究文献可知砖石塔斗栱层之上的勾阑结构多为单勾阑式。该区域以卧砖砌筑地栿、寻杖等结构,各朵斗栱之上应砌筑有望柱结构。平座层上应设有仰莲宝座,因半截塔处于辽中京遗址附近,并参考大明塔的形象,故推断其为重唇莲瓣,莲尖外翻的单莲台,总体形象见图3。

图3 半截塔塔基复原推想图

二、塔身

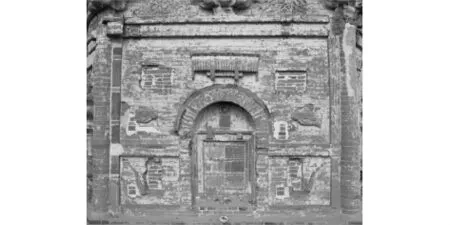

(一)塔身现状与早期图像对比

塔身八角设砖砌圆柱,顶部为仿木结构的砖石横梁及斗栱铺作。塔身的四正朝向,即东、南、西、北四边均开辟拱券门;四隅朝向,即东南、西南、西北、东北各面分别砌筑两座浮雕砖塔。

通过对比早期和现今的半截塔图片,可以看出塔身虽经修缮,却无明显结构变化。八角圆柱、四正向拱券门、四隅向三重檐石塔浮雕、仿木斗栱铺作层均与早期图片相同。

(二)塔身复原推断

早期半截塔塔身样式与目前现存情况无较大差别,故仅对其外立面做形制论述。

塔身平面为八边形,立面由卧砖平砌,无陡砖结构。当前塔身正面朝向为北偏西约24°。

半截塔立面每两个边所构成的夹角设置一根由卧砖切磨后砌成的圆柱,立于台基顶部单层砖砌柱础上,与塔身由砖料咬合,此类柱子为佛塔“倚柱”。倚柱两侧设单砖立颊,砌筑方式为单砖立砌一层,卧砖丁砌一层。倚柱底部柱础区设地栿相连,地栿由三层卧砖平砌。倚柱柱顶置于双层砖砌的普拍枋下,由出头的三层砖砌阑额连接,普拍枋和阑额组成的截面结构为“T”字形。地栿、倚柱、普拍枋和阑额之间相互连接,使得每一面塔身构成趋近于正方形的矩形立面。

半截塔的北、东、南、西四个正面方向分别于中心区域设砖砌拱券,无券脸装饰。该拱券砌筑方式为:先用卧砖丁砌17层,随后用29块砖起半圆形券,券外用弧形砖丁头露明贴合砌筑一层。

拱券内部为由拱券与地栿围合的矩形与半圆拼合区域,用大小不一的砖石仿木结构砌成的门。其中矩形区域由陡砖和卧砖砌出门框,向内由卧砖、陡砖砌筑抱框和门楣,门楣之上设两颗门簪。门楣和抱框组成的内部区域有大小不一的砖石板块砌筑成一扇仿木石门,上部由四块大砖面拼接成,为菱形格子窗式;下部为一个整体,是直棂式。门楣之上的半圆区域由卧砖与陡砖拼砌而成,从早期图像信息中可看出该区域中心位置有突出的浮雕,应是佛教人物造像。

半截塔四正向塔身拱券之上砌有华盖浮雕,两边上下位置应有佛教艺术造像,该类题材元素繁多,大体可归类为坐佛像、菩萨像、飞天像、华盖砖雕等。考虑到辽佛塔多采用五方佛等理念修建,结合早期照片与新近考察搜集的图片素材所展现的图像信息,如以其塔身券门居中代表佛陀,可以推断两侧为金刚力士或随侍菩萨这类佛教形象。塔身中部两端靠近倚柱的区域上存留云朵类浮雕,故本文认为其上所缺的砖雕为飞天像或天女散花类题材雕像。

图4 半截塔塔身四正朝向

半截塔四隅向塔身浮雕题材较为简单,每面仅设两座经幢式佛塔砖雕,平面形制属于八边形,一半体积通过坎磨砖石砌筑于半截塔塔身表面。经幢塔结构由下到上为塔基、塔身、塔檐、宝顶塔刹,所有结构均为砖砌。塔基先砌五层内收罨涩砖,随后为束腰,之后为三层向外挑出的叠涩砖,再往上为重瓣莲台。塔身无梁柱结构,中心开设方形门洞,洞内为对开仿木石门,上三分之二为方格纹饰,下三分之一为直棂纹,门洞之上设简易华盖形象。塔檐为三层重檐状,不做复杂的铺作结构,仅通过切角表现出八边塔檐的视觉感。宝顶及塔刹作结构简化,仅设基座仰莲、圆光、刹顶等部件。

图5 半截塔塔身四隅朝向

半截塔塔身从普拍枋之上设置砖石砌筑的斗栱铺作层,该层斗栱铺作可分转角铺作和补间铺作两类。塔身每根倚柱柱顶的斗栱组合即为转角铺作,两朵转角铺作斗栱之间设有一朵补间铺作斗栱组合,补间铺作与转角铺作间设有砖石坎磨的鸳鸯交首栱形象作连接。

铺作层砖料的坎磨最为复杂,要将铺作的各层用砖料分别坎磨,再进行组装。因辽塔的铺作形式不同,且同一座砖塔可能设几种不同的铺作形式,故其尺寸也会有所出入,所以该类砖料坎磨加工最为复杂[7]。

补间铺作是四铺作偷心造斗栱组合,底部设栌斗,栌斗上为第一层三缝华栱出挑,与平行于塔身的泥道栱相交。之上为第二层三缝华栱与令拱相交,其上顶部结构设批竹耍头,正中耍头上设令拱,并以散斗承托通替木。转角铺作与补间铺作结构相近,为华栱三缝四铺作式斗栱组合。但因塔身为八边形,转角位置不是平行边,故顺塔身砌筑的泥道栱两端与斗栱中心处呈约135°折角状。

图6 半截塔塔身斗栱铺作

三、塔檐

(一)塔檐现状与早期图像对比

一层塔檐目前修筑有八条脊,脊与脊之间有塔檐呈平台状,上部无瓦作或砖砌结构,样子与辽砖塔风格相对比,略显突兀。

另外,檐部之上有一圈五层砖砌结构,之上塔檐皆尽损毁,结构层无法准确判断。

在早期的图片中,塔檐区域已严重残损,无法做详细对比,目前的结构是用砖砌包住早期残存的木质脊部。檐下仅做一层檐椽,未见飞椽结构,椽子上承载第一层檐部的平台状塔檐。一层檐部之上的结构无法做过多考证,故不在此论述。

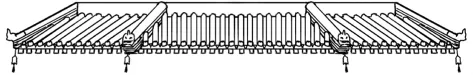

图7 半截塔塔檐

(二)塔檐复原推断

通过半截塔早期照片得知,第一层塔檐仅可见角梁区域结构且多有残损,故其塔檐应以木材为主要结构。结合修缮后的塔檐情况,可推断半截塔第一层塔檐的具体做法如下:

在塔身铺作层顶部的通替木之上,设两层砖砌橑檐枋,其上开设椽窝,供木质檐椽插入固定。檐椽下部挂有风铎,上部搭有飞椽,再往上则铺设砖砌望板。同时承托望板的区域还有塔檐转角处搭设垂脊,该区域除了铺设脊瓦并安置脊兽以外,还包含木材修整出的角梁结构,下部为老角梁,挂有风铎,上部为仔角梁,其上即为砖砌望板。

苫背为中国古代建筑屋顶区域用以铺设瓦片的垫层,一般从望板开始,仿木辽塔中檐部结构多使用此种方法保证铺瓦稳定。宋代建筑中常见“砖芭”的做法,即砖望板[8]。由于辽宋政权在当时既是对立状态,也存在友好交往,互通有无的关系,且砖望板技术不是一蹴而就的,所以,笔者认为此技术是从唐代流传至辽宋时期。因此,半截塔的檐部苫背结构或铺设有“砖芭”。

图8 半截塔塔檐复原推想图

四、残损部位复原推想

(一)塔冠

在对半截塔现存结构观察后,发现首层塔檐之上的一圈五层砖砌结构与许多现存辽花塔塔檐上部的平座区域相似。故笔者以为首层塔檐之上的结构应属花塔造型,应如万佛堂华塔、庆化寺华塔的塔冠样式,具体形象推想如下:

半截塔塔檐之上的五层砖砌结构即为塔冠平座层,通过观察,平座层之上每边有三个用砖砌封护的凹陷区域,其中有的凹陷区域残存浮雕花纹,由此可推断该部位应是塔冠的束腰须弥座位置,凹陷区域便是壶门结构。

塔冠须弥座之上,设多层佛龛结构。万佛堂华塔塔冠设八层佛龛,首层为双层楼阁式佛龛,之上为单层佛龛;庆化寺华塔塔冠设七层佛龛,首层为双层亭阁式佛龛,之上为单层佛龛[9]。

考虑到半截塔所在区域在辽中京城外,所处之地是当时北方政治经济文化中心,故其佛龛层应以九层之制,即首层为双层楼阁式佛龛,二至九层为单层佛龛。九层佛龛之上,应有卧砖叠涩出挑,随后收束成顶层砖砌塔檐结构,所以,半截塔的塔冠总体高度应是冠绝当时。或许正是因其结构过高,砖砌不稳,以至于损毁在古代地震之中。

(二)塔刹复原推断

塔刹部分是佛塔的最顶部区域,立于顶层檐部中心位置。该类构件在唐代及更早时期多为砖石砌筑,历经若干年发展,金属塔刹和砖石塔的结合才趋于完整。根据现有砖石塔的研究观点可知,金属塔刹及其下部砖砌基座区域可看作是微缩佛塔。通过观察赤峰地区辽中京道砖塔,可以得知上述观点有一定合理性,故本文以此为据,推测半截塔顶部塔刹结构如下:

宝顶基座区域由青砖垒筑,平面呈八角形,立面以较为简洁的几何折现构成塔基状底座。该部位的具体结构包括基座、束腰等立面形象。其上设置多层砖砌直壁结构,为塔身的微缩仿造。再之上作收束叠涩并收拢成圆台状,即仿做塔檐以承托上部金属塔刹。

图9 半截塔塔檐复原推想图

图10 半截塔塔檐复原推想图

基座之上为金属塔刹,赤峰地区辽砖塔塔刹多无实例,仅有的塔刹如辽中京大明塔塔刹已是后来重构,不具有一般参考性。故本文所述半截塔金属塔刹形象参照中国古代佛塔塔刹的共性结构进行设计,即塔刹砖石基座顶部中心区域从下至上的金属塔刹结构为覆钵上立刹杆,串有相轮、宝盖、宝珠、宝瓶。

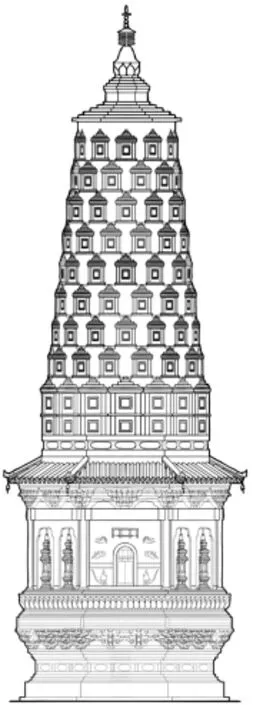

五、总体比例尺度

笔者通过结合现有砖石砌筑佛塔的理论进行对比研究,大致推断半截塔完整时期的原貌。依现有辽塔研究文献对其各部位做结合性陈述:目前辽塔虽无总体性的比例尺尺度关系,但从现存辽塔的尺寸来看,塔檐基本是全塔占比最高的区域,一般是塔身的3-4倍,故半截塔全貌应符合此类情况[10]。另外,塔身上主要体现其与整座塔的比例关系的是倚柱部分,倚柱的高度基本占全塔的1/6,且与塔身的比例在1∶1.2-1.4之间,加之占全塔约1/5的塔基,则可得到半截塔复原形象(图 11)[11]。

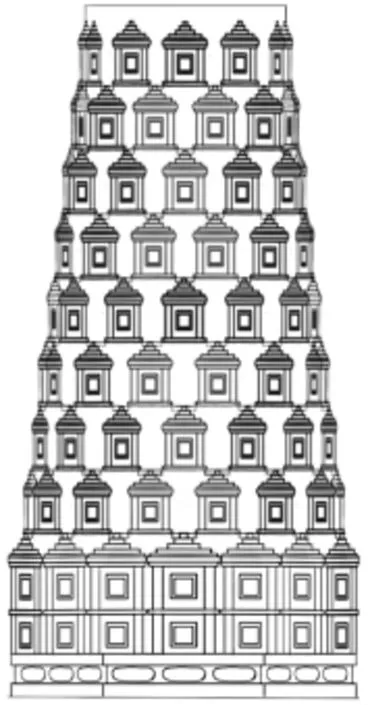

图1 半截塔立面

图11 半截塔塔檐复原推想图

结语

辽中京半截塔作为赤峰地区现存的辽砖石塔建筑之一,虽然损毁大半,但其本身承载着一个区域的历史文化。本文论述了该塔现存情况,推想了其复原样貌,这既是对赤峰地区文化遗产保护现状的研究,也为赤峰地区辽地面建筑数字化复原提供全新的观点。