身体功能训练课程对小学生体质健康影响的实证研究

2022-07-13王骏昇董亚港陈秀兰

王骏昇,董亚港,陈秀兰

(1. 首都体育学院,北京 100191;2. 北京八中大兴学校,北京 102308;3. 山东省聊城市七级镇小学三里校区,山东 聊城 252324)

随着科技发展和社会经济水平的提高,人民的生活质量不断提升,人们的出行方式和生活方式也发生了巨大转变。我国青少年的肥胖率显著提高、近视率居高不下、不良身体姿态逐渐增多,学生体质健康状况成为政府、社会关注的焦点。2016年10月,中共中央、国务院颁布《“健康中国2030”规划纲要》,提出要确保青少年校内每天体育活动时间不少于一小时;青少年每周参与体育活动达到中等强度3次以上;《国家学生体质健康标准》及格达标率98%以上,优秀达标率25%以上等具体指标;以学校体育课为抓手、以体质健康测试为评价标准,加强督导力度。从教育部发布的2016—2018年全国学生体质健康数据看,优秀率为6.2%、达标率为88.7%,学生体质健康促进工作任重道远。2020年10月,中共中央、国务院颁布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,指出要强化学校体育教学训练,逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式,指导学生掌握跑、跳、投等基本运动技能和足球、篮球、排球、田径、游泳等专项运动技能。国家从战略层面,以动作发展视角提出了体育教学的总体内容和基本关系。

功能训练最初起源于欧美的理疗和康复领域,以动作模式为抓手,开展多关节、多平面和本体感觉丰富的训练,在康复领域取得了非常好的训练效果。2010年,国家体育总局奥运备战办与美国AP公司合作,在23支国家队大力推广身体功能训练,从理论到方法,不断推进竞技体育发展,改善了国家队运动员的专项运动表现。随着身体功能训练理念和方法的不断普及,其在青少年身体素质训练、学校体育教学以及幼儿体质和认知功能发展中的研究不断增多。本文以动作发展视角,合理设计16周小学生身体功能训练课程,分析其对小学生体质健康促进的效果,以期为今后的体育教学提供科学、有效的练习方法,同时也为小学开设身体功能训练课程提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

身体功能训练课程对小学生体质健康的影响。

1.2 研究方法

通过中国知网等数据库查阅与本文相关的文献,为本文研究提供理论支撑。

为保证实验设计的有效性和合理性,对首都体育学院体能训练专家进行访谈,确定身体功能训练课程教学计划、教学方法等内容;并对大兴三小的一线体育教师进行访谈,了解目前学校体育课的现状及小学生特点。

(1)实验对象:选取大兴三小三年级小学生为实验对象,其中三年级1班为对照组(共32人),三年级2班为实验组(共35人)。实验对象基本信息见表1。

表1 实验对象基本信息

(2)实验方案:2020年9—12月,对照组小学生按照小学体育教学大纲正常上课。实验组小学生进行16周的身体功能训练课程,每周二、周四进行2次40min的教学。针对实验组小学生,坐位体前屈指标设计了筋膜滚压练习方法、后链肌群拉伸练习方法以及关节活动度纠正练习方法。50m跑指标,第一阶段进行不同重心高度的摆臂练习,墙面技术的蹬地、摆腿、蹬摆结合练习;第二阶段进行徒手下肢力量练习并建立基础跑量;第三阶段设计直线加速跑练习方法,以及通过不同运动形式加大跑量;第四阶段以完整的50m跑练习为主,同时学习减速、变向跑步技术,为今后球类技术学习打基础。仰卧起坐指标,第一阶段进行核心稳定性力量训练,以各种支撑桥练习为主;第二阶段进行不同形式的卷腹动作练习;第三阶段持续增加训练量,通过弹力带助力的方法,让所有小学生提高完成次数;第四阶段以强度要求为主,要求在规定时间达到相应的次数,全面提高小学生仰卧起坐能力。1min跳绳指标,第一阶段重点学习握绳、甩绳、跳跃节奏等基本动作;第二阶段以强化技术动作,以增加跳绳总量练习为主;第三、第四阶段通过分段增时、定时增次等练习方法,逐步提高训练强度。各阶段训练中都借助壶铃(2kg、4kg)、小栏架、绳梯、敏捷圈、平衡垫、药球(2kg)、小哑铃(5磅,约2.27kg)等教具辅助练习,以便提升小学生的学习兴趣和教学效果。不同教学周对照组与实验组的实验方案见表2。

表2 不同教学周实验组与对照组实验方案

(3)测试指标:实验前1周对实验对象进行体质健康测试,测试内容包括身高、体重、肺活量、1min跳绳、1mn仰卧起坐、50m跑、坐位体前屈,16周后重新测试上述指标,分析对比实验效果。

使用SPSS 26.0对小学生体质健康测试数据进行统计,采用独立样本检验进行组间对比,配对样本检验进行组内对比,以探讨身体功能训练课程对小学生体质健康水平的影响(显著性差异,<0.05;极其显著性差异,<0.01)。

2 结果与分析

2.1 常规体育课程对小学生体质健康的影响

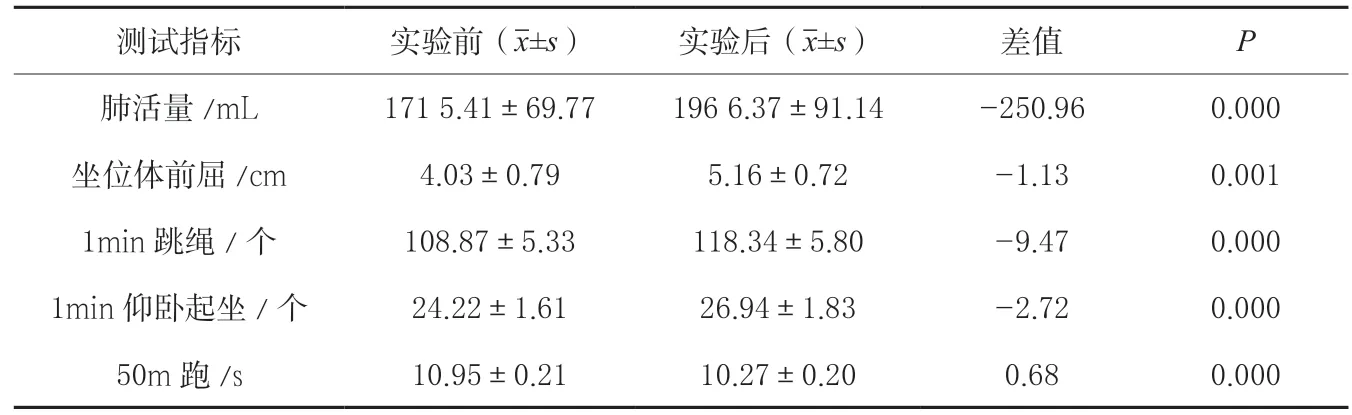

从表3可以看出,16周常规体育课程教学使小学生的肺活量提升了250.96mL、坐位体前屈提升了1.13cm、1min跳绳提升了9.47个、1min仰卧起坐成绩提升了2.72个、50m跑提升了0.68s,各项指标均出现显著性差异,<0.01。

表3 常规体育课程教学后对照组小学生体质健康指标的变化 n=32

常规体育课教学以体质健康测试内容为主,辅以小游戏穿插教学。考什么、练什么,针对性强,但教学内容较为单一,小学生体质健康测试成绩虽有显著提升,但测试项目进入瓶颈期后很难突破。小学阶段是动作技能学习的窗口期,而且多元化的动作学习也会激发小学生的学习兴趣,以体质健康测试指标应试学习,会导致小学生基本运动技能储备不足,影响后期专项运动技能学习质量,也会增加运动损伤的风险。

2.2 身体功能训练课程对小学生体质健康的影响

从表4可以看出,16周身体功能训练课程教学使实验组小学生的肺活量提升了450.26mL、坐位体前屈提升了1.99cm、1min跳绳提升了18.26个、1min仰卧起坐提升了7.14个、50m跑提升了0.81s,各项指标均出现显著性差异,<0.01。

表4 身体功能训练课程教学后学生体质健康指标的变化 n=35

身体功能训练课程以动作学习为主线,从基本运动技能、分解动作入手,形成动作规范,逐步提高训练量和训练强度,动作模式更加多元,教学效果好。16周课程后,所有测试指标都有显著提高,尤其是仰卧起坐、跳绳、肺活量等指标的提高幅度较大,可见躯干和下肢的力量练习有效提高了小学生的卷腹能力、躯干稳定性和下肢跳跃能力,进而提高了仰卧起坐和跳绳成绩。单组练习次数的提高也进一步强化了对心肺功能的刺激,提高了肺活量指标。

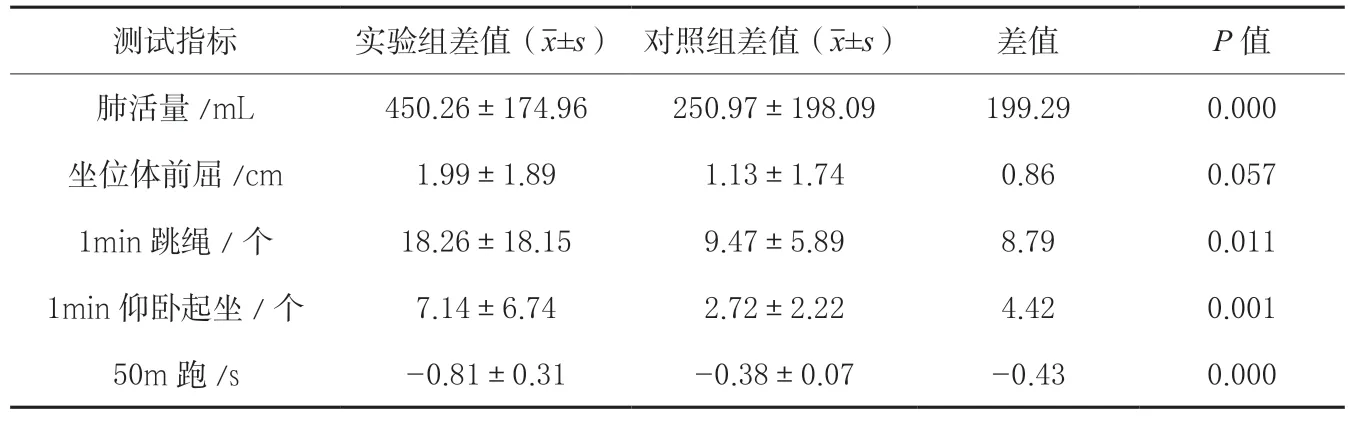

2.3 2种课程教学对小学生体质健康影响的差异分析

从表5可以看出,16周教学后,实验组比对照组小学生肺活量增加量多199.29mL、坐位体前屈增加量多0.86cm、1min跳绳增加量多8.79个、1min仰卧起坐增加量多4.42个、50m跑增加量多0.43s,除坐位体前屈外,各项指标均出现显著性差异,<0.05。这说明身体功能训练课程对小学生体质健康测试成绩的影响更大、提升更为明显。身体功能训练课程教学中大量的不同方向、不同强度的跳跃练习,帮助小学生建立了良好的上下肢协调性、下肢刚性和心肺耐力。例如,通过基础蹲动作模式、落地缓冲动作模式、原地跳动作模式等,帮助小学生建立了基本跳跃动作技能;通过敏捷梯的直线跳、侧向跳、双腿跳、分腿跳、单脚跳等,不断提升了动作练习的密度和强度;通过小栏架多方向、多方式的跳跃练习,进一步提高了动作强度和核心控制能力。上述练习对1min跳绳、50m跑和肺活量都有很好的促进作用。此外,通过自重或小负荷的力量训练,如平板支撑、手肘交替支撑、徒手罗马尼亚硬拉、徒手侧蹲、壶铃负重行走、小壶铃前蹲,很好地提高了上肢、躯干和下肢力量,建立了良好的躯干和下肢发力动作模式,提高了小学生仰卧起坐和与下肢力量相关项目的运动表现,也改善了伤病预防能力。

表5 实验组与对照组学生体质健康指标的变化 n=67

2种课程教学的主要差别在于动作学习程序、动作练习密度和动作练习强度,常规体育课程教学中基本运动技能、小负荷力量训练、多种形式的跳跃训练内容比例相对较少,对小学生姿态控制、躯干和下肢力量 以及心肺功能的刺激小,虽然学生体质健康测试成绩也有整体提高,但幅度不如身体功能训练课程提高明显。

3 结论与建议

身体功能训练课程以动作模式学习为主线,结合小学生动作发展窗口期,优先发展小学生的基本运动技能。教学按照动作发展程序进阶,建立了正确动力定型,借助小壶铃、弹力带、绳梯、敏捷梯、小栏架等便携装置,全面促进了小学生的基本运动技能提升。16周教学后,小学生的体质健康测试成绩明显改善,训练效果优于常规体育课,因此建议将身体功能训练课程引入小学体育教学,促进小学生体质健康发展。