宁波古代越窑青瓷乐器的艺术特色及其海外文化交流

2022-07-11邱晓柳杨欣然

邱晓柳,杨欣然

今浙江省宁波、绍兴等地是越窑的主要所在地。宁波余姚的河姆渡文化遗址在20世纪70年代发掘出土了新石器早期的夹炭黑陶,证明了浙东地区有着先进的制陶文明基础[1]。越窑生产开始于东汉,唐、五代是其鼎盛时期,北宋晚期衰绝,历经千年,在国内外享有盛誉。1998年,宁波慈溪上林湖寺龙口越窑遗址发掘出土一批青瓷乐器,主要有瓷瓯、瓷埙、瓷腰鼓等。慈溪民族乐团为了传承和发扬越窑青瓷瓯乐,成立了专题科研组,还仿制出一批可以演奏的青瓷乐器,整理和创作了一批瓯乐曲目,让越窑青瓷瓯乐涅槃重生,声播海内外,刷新了人们对青瓷乐器的认知。

一、越窑青瓷的三种典型乐器

(一)瓷瓯

从大量文献资料来看,瓯主要是指茶碗。唐代饮茶文化盛行,越瓯也随之发展和兴盛起来。唐代茶圣陆羽在《茶经》卷中提到:“碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,寿州、洪州次。”体现了陆羽对越窑青瓷的赞赏和推崇之情,也显示出越瓯已成为唐代饮茶器之首选。初唐的越窑瓷胎色灰白,胎质疏松,比较粗糙,釉色多呈青黄色,釉面有开片,瓷化程度低。到了唐代中晚期,越窑瓷胎质细密,胎骨薄,釉色清脆莹润,釉层匀净如玉,呈黄色或青中泛黄,较少开纹片,瓷化程度高。越瓯作为乐器,扣之能够发出清脆的金属声,应是中晚唐时期的产品。

现存尺寸最大的唐代越窑青瓷茶碗为上海博物馆藏的唐越窑海棠式大碗(图1),属唐代越窑中的精品,胎质坚硬致密,釉色青中闪黄。随着饮茶方式的演变,茶器也随之发生变迁。到了唐代中晚期,茶碗形底向宽圈足方向发展,胎壁也从厚重逐渐趋向轻薄,被称为“茶瓯”,亦称茶盏。1975年,宁波市和义路唐大中二年(848年)纪年墓出土的唐越窑荷叶盏托(图2),胎质细密而薄,釉面光滑,如冰似玉,釉色莹润欲滴,通体呈清水般湖绿色,为越窑秘色瓷中珍品,因此引发古人美的享受和赞叹:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”(唐代陆龟蒙《秘色越器》)[2]不过其尺寸要比越窑青釉海棠式碗小许多。

图1 上海博物馆藏唐越窑海棠式大碗

图2 宁波博物馆藏唐越窑荷叶盏托

(二)瓷埙

目前发现最早的埙为距今约8 000年的兴隆洼文化的二孔石埙和三孔石埙,整体都呈椭圆形扁体,初步判断为史前先民用来狩猎的“石流星”。在新石器时期甚至更早,人们用石头投掷猎物,流动的空气穿过石头上原有的孔洞,形成了悦耳的哨音,可以引来猎物。这种带有孔洞的石头是陶埙的前身,后来就慢慢演变成了陶埙。

宁波河姆渡遗址出土的距今7 000多年的陶埙,红陶泥质,陶质疏松,表面粗糙,只有一个吹孔,无音孔,呈椭圆形。从众多出土的埙的形状看,以卵形或梨形居多。到了唐、宋时期,埙的造型向动物或人面头形转变。浙江省博物馆收藏有唐代越窑青瓷鸟形埙(图3),釉色饱满,栩栩如生。

图3 浙江省博物馆藏越窑青瓷鸟形埙

(三)瓷腰鼓

《文献通考·乐考九》记载:腰鼓作为一种打击乐器在汉魏时期已有使用,体型大的腰鼓是用泥土制成的,体型小的腰鼓用木质做成。乐器两头大而中间腰身细,所以称为腰鼓。

瓷腰鼓用陶瓷烧制鼓腔,鼓面用兽皮制成,演奏者通过敲击鼓皮,将鼓皮的震动传送给鼓身,从而使鼓身产生共鸣而发声。浙江省文物考古研究所藏南宋越窑青瓷褐花腰鼓(图4),就是1998年在宁波慈溪上林湖寺龙口越窑遗址发掘出土的那批青瓷乐器中一种典型的瓷腰鼓。

图4 浙江省文物考古研究所藏南宋越窑青瓷褐花腰鼓

二、越窑青瓷乐器艺术美学

(一)造型艺术

1. 瓷瓯的造型艺术

唐代茶圣陆羽在《茶经·四之器》中评论越瓯:“瓯,越也。瓯,越州上,口唇不卷,底卷而浅,受半升已下。”从中能够了解越瓷茶瓯的造型,大体为敞口浅腹,利于人们的口唇在饮茶时与茶碗接触。唐越窑海棠式大碗(图1),敞口浅腹,平底,圈足外撇,造型如同一朵盛开的海棠花。

到唐代中晚期,开始出现各种花口样式的瓷碗。1975年宁波市和义路出土的带托茶瓯(图2),外壁压出内凹5条棱线,形成花瓣效果,口沿作5瓣花口弧形,像一朵盛开的荷花。盏托卷成荷叶状,宛如出水荷叶,栩栩如生。茶瓯底足刚好能够嵌入盏托的凹圈里,合为一体。简单生动的装饰展现了“清水出芙蓉,天然去雕饰”的艺术美感。孟郊《凭周况先辈于朝贤乞茶》:“蒙茗玉花尽,越瓯荷叶空。”是对越瓯荷花造型的生动赞许。

2. 瓷埙的造型艺术

在中国古代最早的词典《尔雅》中有记载,埙是用土烧制而成的,平底尖头,形状像秤锤,有六个孔,体型较大的埙如同鹅蛋一般,体型小的埙如同鸡蛋一样。浙江越窑瓷埙,多为形态各异的小鸟造型,如浙江省博物馆馆藏的唐代越窑青瓷鸟形埙(图3),品相保存完好,造型生动,憨态可掬,中腹开孔,头部和羽翼刻画生动,别具特色。

另有张润洲个人收藏的唐代越窑狗形埙(图5),釉面光亮莹润,造型饱满,形同坐卧在地。狗首平视,两眼炯炯有神,毛发丰满,两耳后平,嗅觉灵敏的鼻子又大又圆,毛茸茸的尾巴高高耸立,给人一种生机勃勃的感觉,釉面点上的褐彩凸显它是一只花斑狮子狗。瓷埙生动逼真,形音兼备,达到了一定的艺术审美境界,体现了当时精湛的工艺制作水平。

图5 张润洲收藏唐代越窑狗形埙

3. 瓷腰鼓的造型艺术

《通典·卷一百四十四·乐四》记载:“近代有腰鼓,大者瓦,小者木,皆广首而纤腹。”从中可以了解,唐代的腰鼓,体型较大的是烧制过的陶瓷腰鼓,体型较小的腰鼓一般由木头材质做成,虽然规格和材质不同,但鼓身造型一致,都是两头大、中间细,便于携带。

宁波寺龙口越窑遗址发掘出土的南宋越窑青瓷褐花腰鼓(图4),目前收藏在浙江省文物考古研究所。腰身细直纤长,两端均呈喇叭口,胎色灰白,胎质较厚,釉层稍薄,表面施青釉,鼓身上绘釉下褐彩花纹。

(二)功能属性

1. 瓷瓯的功能属性

唐代饮茶之风盛行,早期流行“行茶”。在陆羽的《茶经·六之饮》中,有一段描述唐代茶会饮茶方式的记载:“夫珍鲜馥烈者,其碗数三;次之者,碗数五。若座客数至五,行三碗;至七,行五碗;若六人以下,不约碗数,但阙一人而已,其隽永补所阙人。”茶碗的数量比饮茶人的数量少,多人共用一碗,传递茶碗,轮流而饮,由此可见,茶碗尺寸较大。而后期的茶瓯却要比茶碗小许多,在日常生活中可以作为单人饮茶器皿。唐代白居易《食后》有云:“食罢一觉睡,起来两瓯茶。”其另一首诗《山路偶兴》:“提笼复携榼,遇胜时停泊。泉憩茶数瓯,岚行酒一酌。”由此皆可考证。

唐代的饮茶文化促进了越瓯的发展和兴盛,而越窑青瓷瓯乐也伴随着越窑的兴盛而盛行。唐代非常流行击瓯,击瓯人不仅要懂音律,耳力也要好,只有胎质坚密的瓷瓯才能发出悦耳清脆的音乐。张曙在《击瓯赋》中有描述:一日受邀赴宴,席间有一位马处士擅长击瓯,一展绝妙技艺,瓯乐婉转起伏,抑扬奔放,好像匏竹之类乐器发出的声音,节奏韵律出神入化,使得大家连连称赞,意犹未尽。可见,当时人们茶余饭后常以击瓯助兴,别有一番雅趣。

2. 瓷埙的功能属性

埙最初只是用于民间娱乐,后来渐渐进入宫廷。据说周幽王时,有一位叫暴辛公的人制作出了质量上乘的埙,用于宫廷宴会、朝会和宗庙祭祀之中。埙是古人早期寄情咏志的载体,被誉为音乐史上最古老的文明,蕴含着中国人的哲学思想与情感精髓。《诗经·小雅·何人斯》中说:长兄吹奏陶埙,小弟吹奏竹埙,情谊相连,相亲相知。《诗经·大雅·板》中也有记载“天之牖民,如埙如篪。”这些都表达了中国哲学思想中“和”的境界。

埙类乐器由于音域性能方面受限,一定程度上阻碍了其流传与发展。唐宋时期的瓷埙,与其说是一种乐器,倒不如说它是一种集音乐演奏和把玩观赏功能于一体的玩具,更适宜在民间推广普及。那些仿动物造型的埙,不论音准、音域如何,倒是多了几分观赏和把玩的价值。

3. 瓷腰鼓的功能属性

唐代经济繁盛,与域外周边民族贸易往来频繁,西域乐器例如羯鼓、腰鼓等众多乐器都纷纷传入本土。据《新唐书·志·卷十二·礼乐十二》记载:唐玄宗非常喜好敲击羯鼓,宁王擅长吹横笛,王公大臣和达官贵人们非常敬仰倾慕,都喜欢谈论音律。由此可见,外域音乐文化在唐代上层阶级中深受欢迎,并对唐代传统音乐的创新发展产生了重要影响。

这一时期人们物质生活富足,促进了社会各阶层追求更高的精神层面的审美。勾栏瓦舍中盛行各种娱乐活动,那些能够满足人们精神生活的音乐、歌舞等艺术形式在当时十分流行。腰鼓等乐器不再是宫廷专用,渐渐流传到了民间。演奏腰鼓成为人们在日常生活中消遣娱乐的项目,也造就了唐乐的兴盛局面。

(三)音乐特色

1. 瓷瓯的音乐特色

唐朝的朝仪大夫段安节在《乐府杂录·击瓯》记载:唐武宗时期,有一位名郭道源的调音律官,擅长击瓯,他用十二只邢瓯、越瓯,通过调节每只茶碗(盏)里盛水的多少来调节音调的高低,用筷子直接敲击这些瓷瓯,能产生奇妙的音响。

唐代文学家温庭筠曾写《郭处士击瓯歌》,对调音律官郭道源击瓯进行了生动的描绘:“佶栗金虬石潭古,勺陂潋滟幽修语……”瓯乐声如水,荡漾拍击,有轻重起伏,带着水的滋润;瓯乐声如风,轻抚竹稍,发出细细嗦嗦的声响,随风摇曳;瓯乐声如玉,好似大珠小珠落玉盘,叮当作响,明亮悦耳。时而宁静悠扬,呈现烟雾缥缈的意境;时而跳跃洒脱,沉浸在如梦如幻的无限遐想中。

2. 瓷埙的音乐特色

瓷埙音色幽然深沉,绵绵不绝。《旧唐书·音乐志》中有描述,埙的音色就好像立秋之音。古人在立秋之日取土,与东流的河水调和成泥,然后烧制成埙。埙的声音,仿佛充满了秋的气息,大地万物都好像被其感染,多了几分秋的悲凉哀婉,也更富有内敛成熟的韵味。

因制作工艺简单且演奏方便,所以埙在民间早就广为普及。但由于埙的特殊构造,在音准性能上不好控制,有较大的随意性;另一方面由于煅烧过程中容易产生音高误差,且材质易碎后期不便修补;再加之音域较窄、音色幽远的特点,一般不适合演奏欢快的乐曲,所能演奏的作品有限。这些特点一定程度上阻碍了瓷埙的流传与发展。

3. 瓷腰鼓的音乐特色

《旧唐书·志·卷九·音乐二》有叙述:“腰鼓,大者瓦,小者木,皆广首而纤腹,本胡鼓也。”明确了腰鼓本为胡乐。其造型灵感来源于从西域传入的木制羯鼓,带有鲜明的域外民族风格和特色。后在唐代时被吸收入唐乐。相比木制腰鼓,瓷制腰鼓发出的声音更加清脆响亮,充分体现了外来文化与中国传统制瓷技艺的结合。

到唐代,腰鼓已成为广泛意义上的乐器,《旧唐书》《文献通考》等文献中记载腰鼓的乐曲就有《西凉伎》《散乐》等。腰鼓按打击方式也称为杖鼓。北宋沈括在《梦溪笔谈》中详细地叙述了唐宋时期杖鼓的不同演奏方法:唐代的杖鼓,两头都能用鼓槌敲击,称“两杖鼓”。唐明皇和宋开府宋璟都擅长敲击这种杖鼓。宋代的杖鼓是一头用鼓槌敲,另一头用手拍打,与两杖鼓演奏方式不同,称“汉震第二鼓”。两杖鼓演奏的曲目大多是独奏作品,而现如今的杖鼓,通常只用来击打节奏,少有曲目作品能够展示其精妙的独奏技艺。

三、越窑青瓷乐器的海外交流

从古至今,越窑青瓷乐器不仅展现了千年越窑古韵的魅力,更是中外文化交流的使者和见证者。数以千计的越窑青瓷碎片散落在世界各地,出土的越窑青瓷文物遍布各大洲。查阅文献可知,从两晋时期开始,越窑青瓷已经进行海外输出,离我们最近的朝鲜半岛是输出的首选区域,随着海上贸易的发展,到隋唐时期已经延伸至日本列岛。

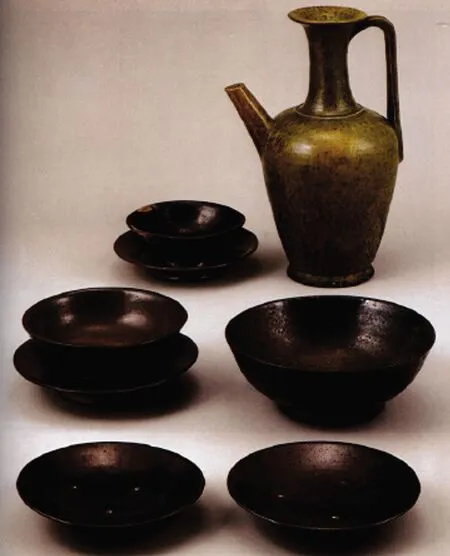

宁波(古明州)到了唐代已成为中国海上对外贸易的主要港口。而在朝鲜半岛的莞岛港是新罗时代的著名港口,当时的海上活动家新罗(今韩国)人张保皋就以此为据点,开展了与宁波的通商贸易。他还将浙东陶工带回朝鲜半岛,使得越窑青瓷烧制技术传到了朝鲜半岛[3]。在韩国人方炳先写的《带有人类灵魂的陶瓷器》一书中记载:在莞岛海底遗物中有11世纪(即中国的宋朝时期)的青瓷腰鼓(图6),细长直腰,两端直口筒形,一端喇叭口微敛,保存完好[4]。这青瓷腰鼓或是从宁波直接运输过去,亦或是朝鲜半岛人民自己烧制出来的。通过大量考古资料发现,朝鲜半岛龙窑的结构和烧装方法与宁波上林湖窑场可以说是一脉相承。《元史·礼乐志》中有记载:杖鼓为木制,中间鼓腰细,两端蒙皮,在鼓身上系上五彩的绣带,右手用鼓槌敲击鼓面,左手用手拍打鼓面。这与现在朝鲜族长鼓型式、装饰、打击方法完全一致,朝鲜族长鼓应该就由这种型式的腰鼓发展而来,但朝鲜长鼓为木质,越窑腰鼓为瓷质。考古学者在张保皋古城遗址中还发现了上林湖生产的茶壶、茶罐与茶碗。商团船队不但把宁波的丝绸、瓷器和茶叶运往朝鲜半岛,也将饮茶之风带到了朝鲜半岛。同样,日本的茶道文化也是以荣西、道元等日本僧人来天童寺等著名寺院进行佛教交流为渠道由中国传入日本。日本饮茶之风盛行,越窑青瓷对日本的输出量与日俱增,模仿越窑青瓷的绿釉陶器(图7)也在日本应运而生[5]。千峰翠色的越窑青瓷一船一船地从明州港驶出,中华文明沿着一条海上陶瓷之路,将自己的智慧与温情流播四海,影响了朝鲜半岛和日本列岛的文化结构和人文内涵。可以想象朝鲜半岛和日本人民在茶余饭后,敲着越瓯或是腰鼓,载歌载舞的情景。

图6 青瓷腰鼓

图7 绿釉陶器

2017年,习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中提到古代海上丝绸之路时表示:“宁波、泉州、广州、北海、科伦坡、吉达、亚历山大等地的古港,就是记载这段历史的‘活化石’。”宁波承担着中外文化交流的重要职能和使命。一千多年前,越窑青瓷通过“海上丝绸之路”传播中国文化,如今通过越窑青瓷乐器,让瓯乐再次响彻世界,使更多的世人领略越窑青瓷文化的辉煌与灿烂。