武陵山区旅游资源空间格局及生态旅游适宜性

——以铜仁市域为例

2022-07-09李威罗军华苏维词赵卫权

李威, 罗军华, 苏维词, 赵卫权

(1.贵州科学院, 贵州省山地资源研究所, 贵阳 550001; 2.重庆师范大学地理与旅游学院, GIS应用研究重庆市高校重点实验室, 重庆 400047)

进入经济全球化的快速发展阶段,社会居民生活水平的不断提高,促使旅游消费呈现出多元化迅速发展趋势,旅游规模也越来越大。近年来世界各国纷纷倡导发展生态旅游,已成为当前21世纪旅游发展最为重要的组成部分和发展方向之一[1-2]。自20世纪80年代生态旅游首次被提出概念以来,国内外相关学者围绕生态旅游开展一系列的探讨和研究,认为生态旅游是一种以自然环境资源为载体、以保护自然、享受自然以及促进区域经济发展为目的,生态效益与经济效益并重,统筹人与自然和谐发展的旅游活动[3-6],相比传统的大众旅游活动更加侧重人类、生态、社会经济相互和谐统一的过程,是目前国内外旅游学界和生态学界研究热点问题之一,并处在不断深化探索的过程中[7-9]。

相比国外的生态旅游研究,中国生态旅游研究起步相对较晚,1982年建立张家界国家森林公园标志着中国生态旅游的开始,1995年“中国首届生态旅游研讨会”在云南召开,生态旅游研究进入快速发展时期,经过20多年的发展,取得一系列的研究成果,从最初的生态旅游理论概念探讨,逐渐过渡到生态旅游资源适宜性评价,再到后期生态旅游的市场作用和影响等,为中国生态旅游的建设和发展提供了相关借鉴。例如,文献[10-12]对生态旅游的内涵和特征进行定义和探讨;文献[13-15]对生态旅游的评价原则、评价方法、评价指标体系进行了相关论证;文献[16-18]从生态旅游开发模式、路径以及与周边环境耦合的相互关系进行探讨。然而目前大多数生态旅游研究主要集中在北方平原[19]、湿地[20-21]、风景名胜区[22-24],自然保护区[25]、河流流域一带[26-27],成果较多,但往往存在研究区域内的旅游资源组合度不高,旅游资源类型较为单一等劣势,缺乏具有山区特色的生态旅游资源格局分析与适宜性评价的相关成果。

武陵山区有着古老的民族文化,丰富的动植物资源和旅游资源,并且类型丰富,资源组合度较高,发展生态旅游潜力大,同时也是中国现有14个“集中连片特困地区”之一。而武陵山区的腹地城市铜仁市,地处国家乌江风景道与武陵山风景道交汇处,是武陵山生态文化旅游资源富集区,具有地理位置上的代表意义。为科学地统筹发展区域整理旅游业发展和规划,促进社会经济的发展,本次研究则以铜仁市为例,借助地理信息系统(geographic information system,GIS)空间分析方法,选取相应的评价指标体系,开展铜仁市的生态旅游开发适宜性研究,为铜仁市实现建设成休闲养生旅游目的地以及南方区域生态旅游战略规划提供科学依据。

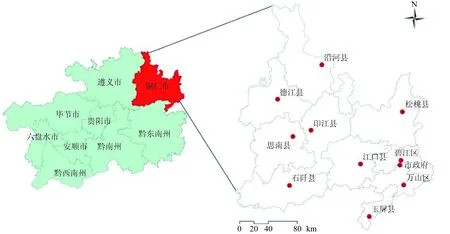

1 研究区概况

铜仁市地处贵州省东部武陵山区域腹地,是中国三大地形阶梯中的第一级阶梯向第二级阶梯的过渡带,自云贵高原向湘西丘陵过渡的斜坡地带,东接湖南,北邻重庆,是贵州省的“黔东门户”,介于东经107°45′~109°30′、北纬27°07′~29°05′,主峰梵净山海拔高度2 494 m,是武陵山生态文化旅游资源富集区。全市辖区面积1.8万km2,辖2区、4县以及4个自治县(图1),共177个乡(镇、街道办事处),含28个少数民族,其中少数民族占总人口的70.45%。区域海拔在196~2 558 m,地貌主要以内陆喀斯特山地和丘陵为主,山地和丘陵占全市国土面积的96.1%,地表崎岖破碎、山高坡陡、谷深,气候属于亚热带季风性湿润气候区,年平均气温13.5~17.6 ℃,年平均降水在1 100~1 400 mm。2018年全市森林覆盖率达到65.19%,位居全省第二,且植被类型丰富,有国家一级二级保护植物珙桐、梵净山冷杉、伯乐树、栲树林、红豆杉共计等20余种,生态环境优越。

图1 研究区地理位置Fig.1 The location of the study area

2 数据与方法

2.1 数据来源

研究数据主要由4部分组成:①旅游资源数据,包括铜仁市域A级景区和优秀旅游资源,A级景区名录来自贵州省文化与旅游厅,共计25个A级景区,优秀旅游资源来自铜仁市旅游网、政府以及相关行业部门公布的资料以及携程、去哪儿等旅游网站等,并通过互联网地图(百度、高德)查询采集旅游资源空间坐标。②基础地理数据:包括行政区划边界、河流水系、交通、居民点分布等。③专题数据、数字高程模型 (digital elevation model,DEM):空间分辨率为30 m,来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/);土地利用数据:来源于地理国情监测云平台(http://www.dsac.cn/);气象数据:来源于中国气象科学数据共享网(http://cdc.nmic.cn/),包含气象站点的月总降雨量、月平均温度,时间为2000—2014年,利用ArcGIS 10.2进行空间插值,生成栅格为30 m的空间化栅格数据;植被覆盖数据,由归一化植被指数 (normalized difference vegetation index,NDVI)计算得来,数据来源于MOD13Q1数据。④统计数据:铜仁市统计年鉴等,来源于铜仁市政府网站,包括研究区经济、人口、教育、旅游、基础设施等。

2.2 研究方法

2.2.1 最近邻指数

最近邻分析概念由20世纪50年代Clark和Evans两位学者提出[28],1969年学者King将其完善并运用到城镇聚落的空间分析法[29],计算空间中分布各个地理要素之间的距离最近值的平均值,并与假设随机分布中的平均距离相比较,以此判断空间地理要素的相互邻近程度,即判断要素分布的空间格局。

通过计算最近邻指数,测算研究区旅游资源要素与邻近资源要素在空间是属于聚类分布或是分散分布,其公式为

(1)

式(1)中:ANN为最近邻指数;Do为地理要素点之间最近的距离;n为旅游资源点的样本数;di为地理要素i点到i点之间的距离;DE为随机分布条件下的理论平均距离;A为研究区域的面积;当ANN<1时,区域旅游资源分布呈现集聚分布,当ANN>1时,区域旅游资源分布呈现离散分布,当ANN=1时,区域旅游资源分布呈现随机分布。

2.2.2 Voronoi分析

Voronoi分析,即泰森多边形分析,由相邻两资源点之间的垂直平分线链接组成多边图形表示,每个多边形内有且仅有一个资源点,多边形面积随资源点集的空间分布发生变化,由于最邻近指数在判断要素点空间分布类型上的界定依据在学术界尚存在有一定的争议,因此运用泰森多边形面积变异系数(coefficient of variation,CV) 值来帮助判断研究区旅游资源的空间分布类型,计算公式为

(2)

式(2)中:Si表示第i个多边形面积;S为多边形面积的均值;n为多边形数量;CV为多边形面积变异系数,常用来衡量旅游资源在空间的相对化程度[30], Duyckaerts等[31]研究提出,CV 值为29%(包括小于33%的值)时,旅游资源呈现均匀分布,CV=57%(包括33%~64%)时,旅游资源集呈现“随机分布”,CV=92%(包括>64%)时,旅游资源呈现为集聚分布。

2.2.3 核密度分析

核密度是表征区域空间旅游资源要素在空间上的聚集程度大小,是一种非参数检验方法,属于通过给定一定的样本集合求解随机变量的分布密度函数问题,是概率统计学的基本问题之一,其公式为

(3)

式(3)中:fh(x)为核密度估计;n为区域范围内的旅游资源个数;h为一个平滑参数,称作带宽;d为数据的纬度;xi为所在以x为圆心的区域旅游资源;K为核函数形式;x-xi表示两点之间的直线距离。

2.2.4 生态旅游适宜性指标体系构建

结合前期相关研究成果及研究区实际情况[32-34],按照全面性、科学性、可获得性和可行性等原则,分别从旅游资源条件、生态环境承载条件、旅游市场条件、社会经济条件4个方面构建铜仁市生态旅游开发适宜性评价指标体系,共计23个指标,体系包括目标层、要素层、体系层三层结构,部分指标的评价结果见图2。

图2 研究区各指标空间分布Fig.2 Evaluation indexes of the spatial distribution in the study area

(1)旅游资源条件,旅游资源是发展生态旅游的基础条件,也是吸引旅游者最核心的旅游保障,旅游资源的数量和质量直接影响生态旅游的开发适宜性和价值,研究区地处武陵山腹地区域,大部分区域保留着原始的自然环境条件,具有开发生态旅游的先天优势,研究参照国家发布的《旅游资源分类、调查与评价标准》GB/T 18972—2017标准分别从旅游资源规模与丰度、观赏游憩使用价值、历史文化科学艺术价值、珍稀奇特度、知名度和影响力5个方面分别对旅游资源打分,并运用GIS空间密度分析,以每项分值为密度计算字段,分别从旅游资源规模与丰度、旅游资源分布密度、观赏游憩使用价值、历史文化科学艺术价值、珍稀奇特度、知名度和影响力等6个指标总体衡量铜仁市旅游资源条件。

(2)生态环境承载力条件,旅游活动中各种各样生产消费活动如果超过区域生态环境所能承载的上限,会导致生态环境的恶化以及资源的枯竭,因此生态环境承载力是生态旅游良性循环发展的理论支撑,其值在一定程度上限制旅游活动的容量大小,合理范围下开展生态旅游是当前世界旅游业发展的共识,研究从区域气候适宜性、适游期、生物丰富度、高程、坡度、地质灾害、植被覆盖度7个指标来总体衡量区域生态旅游环境承载力。

(3)旅游市场条件,旅游市场是地区旅游经济活动的中心和纽带,体现区域旅游活动能吸收和接纳旅游的人数和开展旅游活动的能力范围,旅游市场条件的成熟度对生态旅游发展适宜性具有重要促进作用,直接关系到旅游经营活动的效益高低和游客的满意度。研究选取区域交通可达性、道路密度、区位条件、旅游基础设施、旅游市场规模、旅游经济规模效益、消费适宜性7个指标来衡量区域旅游市场条件。

(4)社会经济条件,社会经济条件决定了消费水平,消费水平越高,发展生态旅游适宜性越大,反过来,发展生态旅游对提高当地经济效益具有促进作用,既要最大程度的利用目前的社会经济发展生态旅游,又不能浪费当前的旅游资源。因此。研究从区域人均GDP、居民受教育程度、第三产业比重3个指标来总体衡量当地社会经济条件。

2.2.5 评价方法

(1)评价因子标准化。将选取的23个评价因子进行空间栅格化,每一个栅格单元构成基本空间评价单元,其中旅游市场规模、旅游经济规模效益、消费适宜性、区域人均GDP、居民受教育程度、第三产业比重等采用相关统计数据叠加到研究区域行政区划边界上,并进行数据标准化处理,在标准化过程中,正向指标与逆向指标采用的标准化公式不同,具体为

正向标准化:

x= (xi-xmin)/(xmax-xmin)

(4)

逆向标准化:

x=1-(xi-xmin)/(xmax-xmin)

(5)

式中:x为标准后的参数值;xi为初始参数值;xmax、xmin为最大值与最小值,并采取数量分级的方式划分相应等级,进行单因子生态旅游开发适宜性等级分类,每个等级依次赋分值1、3、5、7,其中分值越高,生态旅游开发适宜性等级越高,表明该评价单元越适宜发展生态旅游。

(2)赋权叠加。

(6)

式(6)中:Q为生态旅游开发适宜性值;n为生态旅游开发适宜性评价因子数量;Ai为第i个评价因子的开发适宜性评价分值;Bi为第i个评价因子的开发适宜性权重。

(3)层次分析法。层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)是一种采用定性和定量相结合的思想解决多因子综合分析权重的方法。运用于层次较多、因素复杂的评价指标体系,通过建立判断矩阵,并结合咨询相关生态学、旅游学和旅游规划方面专家,分4个层次对各个指标进行综合比较确定权重,并通过相关一致性检验(CR<1.0),各指标权重如表1所示。

3 结果分析

3.1 旅游资源空间格局

3.1.1 总体分布特征

旅游资源是构成旅游产业发展的基本单元,铜仁市优秀旅游资源单体(含A级以上景区)共计149处,按照国家关于旅游资源的划分标准,将149处旅游资源划分为11个大类,其中地文景观资源50处,水域风光资源14处,生物景观资源6处,天象与气候景观资源2处,遗址遗迹资源3处,建筑与设施资源30处,旅游商品资源处8处,人文活动景观7处,乡村旅游资源13处,红色旅游资源8处,康体养生旅游资源8处,类型丰富多样。空间分布上,主要分布于乌江山峡(铜仁段)旅游带,包括沿河、德江、思南、石阡等县,江口县梵净山旅游区周边以及铜仁市碧江区中心城区周边区域,空间差异较为明显,整体上呈现“南密北疏”的特点。各区县分布上,铜仁市10个区县均有旅游资源分布,其中江口县分布最多,共分布35处。其余主要集中分布在碧江区、石阡县、德江县和思南县,上述5县旅游资源数量占研究区总数量的73.8%,其余5个区县旅游资源仅占26.2%。

3.1.2 空间集聚效应

利用ArcMap空间分析工具平均最近邻(average nearest neighbor, ANN)模块,根据最近邻点指数公式,对区域149处旅游资源单体进行最近邻空间格局指数分析,研究区旅游资源单体间实际平均最近邻距离为3.02 km,理论最近邻距离为5.99 km,最近邻比率为0.5,远低于临界值1,其中z值得分为-11.59,P的计算结果为0,经检验置信度为99%,结果表明铜仁市旅游资源单体在空间上表现为显著的集聚空间分布特征。运用CTP(create thiessen polygon)模块对旅游资源空间分异生成的泰森多边形面积进行计算,在泰森多边形中,旅游资源的分布情况见图3,其中最小多边形面积为0.04 km2,最大多边形面积为618.35 km2,CV值为99.34%,根据Duyckaerts等[31]研究成果,可判断研究区旅游资源点集为集聚分布。平均最近邻指数和Voronoi分析揭示了研究区范围内旅游资源点在空间分布上的一种总体分布趋势,可为后期相关政府部门制定区域旅游发展策略和旅游活动开发提供科学研究依据。

表1 铜仁市生态旅游资源开发适宜性评价指标权重及评价标准Table 1 Evaluation index system and the weights for the ecotourism development suitability evaluation of Tongren City

3.1.3 核密度效应

用ArcMap的Density分析模块能对研究区149处旅游资源点进行核密度分析,生成旅游资源分布密度图(图4)。从图4中可以看出,旅游资源密度呈现“多核心”空间分布,主要有3个高密度区域。

(1)江口县梵净山旅游区周边,由于周边区域地形地貌演变过程的限制,造成地形起伏度大,资源的集中程度高,形成以梵净山为核心的环状辐射区域,面积由内向外逐渐扩大,强度逐渐减弱的趋势,该区域主要是以山岳景观、生物景观、天象与气候景观等自然山脉风光型旅游资源为主,且旅游资源单体在无论是在数量、质量、周边环境以及资源单体的等级品位度都较高,如国家5A级旅游景区梵净山,周边配套旅游资源设施相对较为完善。

图3 铜仁市旅游资源泰森多边形空间分布Fig.3 The Thiessen polygons spatial distribution of the Tourism Resources in Tongren City

图4 铜仁市旅游资密度空间分布Fig.4 Tourism resources density distribution in Tongren City

(2)铜仁市碧江区中心城区周边区域,主要以地文景观、人文活动景观和城市建筑景观为主,旅游资源密度较高的主要原因是周边特殊的地形地貌和铜仁市建城区分布无疑起到了关键主导作用,由于河谷型城市地形及其周围山地、丘陵较为强烈的直接限制,旅游资源和景点在空间布局上相对较为集中,且当地经济发展水平,交通便捷度,产业结构、人口集聚等因素为上述旅游资源的开发集中提供了优越的便利条件,使得周边旅游的发展相对较快,带动周边旅游活动高度集聚,形成高密度区域。

(3)乌江山峡(铜仁段)旅游带,思南县周边区域,高密度区呈现带状分布,其主要的优势是独特的乌江流域文化、峡谷风光、地热温泉、水域风光资源等,其他区域旅游资源密度相对较低。

3.2 生态旅游适宜性分析

根据现有的相关生态旅游适宜性研究,结合铜仁市特殊地理位置环境,基于GIS空间分析栅格赋权叠加法进行像元叠加分析,得到铜仁市生态旅游开发适宜性空间分布图,并采用ArcGIS中的自然断点法依次分为Ⅰ级(最适宜区)、Ⅱ级(高度适宜区)、Ⅲ级(一般适宜区)和Ⅳ级(不适宜区)4个等级,如图5和表2所示。

从表2中可以看出,铜仁市生态旅游开发适宜性指数在1.31~6.03,区域主要以一般适宜区为主,占铜仁市国土总面积的37.72%,其次是不适宜区,占比33.78%,然后是高度适宜区20.85%,最后是最适宜区,仅占7.65%,并且各等级区域之间空间分布差异较为明显。

图5 铜仁市旅游开发适宜性空间分布Fig.5 Spatial distribution of development suitability evaluation of ecotourism in Tongren City

表2 铜仁市生态旅游开发适宜性评价结果Table 2 Suitability results of ecotourism development suitability evaluation of Tongren City

3.2.1 最适宜区

适宜性指数为4.03~6.03,面积为1 377.20 km2,占铜仁市国土面积的7.65%。

(1)空间分布上,最适宜区主要分布在铜仁市碧江区大部分区域;万山区黄道侗族乡、敖寨侗族乡;江口县双江镇、太平土家族苗族镇梵净山国家级自然保护区周边;德江县长丰土家族乡、长堡土家族乡、稳坪镇、钱家土家族乡;思南县思唐镇、塘头镇,许家坝镇以及邵家桥镇一带;石阡县汤山镇等区域;玉屏县平溪镇等区域。

(2)旅游资源分布方面,最适宜区域分布着国家级5A级梵净山旅游景区1个;大明边城、石阡夜郎古泉、亚木沟生态旅游区、苗王城、云舍古村寨等4A级景区5个;屏山旅游景区、团龙旅游景区、腾龙峡旅游景区、百花渡旅游景区、江口鱼粮农业公园旅游景区、寨沙侗寨旅游景区等3A级景区6个、11个五级旅游资源、56个四级旅游资源,占整个研究区旅游资源数量的57.25%,最适宜区内生态旅游资源丰富、资源品位高,分布结构合理,生物多样性丰富,奇特度高,生态环境优越。

(3)区位条件方面,区域经过长期社会经济发展,旅游接待配套设施较为完善。交通方面有杭瑞高速、沿榕高速、沿德高速,梵净山环线公路穿境而过,内部交通发达,已实现村村通公路,区位条件优势明显。最适宜区内旅游开发过程中应当以生态旅游与环境保护为指导理念,主要以生态保护为主,开展以生态体验、教育型旅游为主,促使游客在享受体验优质生态环境的同时提高参与环境保护和建设的意识,并且严格控制旅游环境污染,禁止过度式消费,突出发展高品质低排放生态旅游活动,未来可重点扩展此区域外围。

3.2.2 高度适宜区

开发适宜性指数3.22~4.03,面积为3 752.94 km2,占铜仁市国土面积的20.85%。

(1)从空间上看,高度适宜区主要分布在:①乌江国家风景道沿线区域:铜仁市西部沿河县—德江县—思南县等乌江流域地区,此区域有中国最美生态旅游廊道之称。②武陵山国家风景道沿线:沿碧江区—万山区—江口县—石阡县区域,是铜仁市“一带双核”旅游项目重要组成部分,沿线分布着广泛果园、茶园、溶洞、温泉以及梯田等“生态旅游”配套休闲体验资源,且第三产业就业人数相对较多。乌江国家风景道和武陵山国家风景道是2016年8月国家发改委与国家旅游局联合印发《全国生态旅游发展规划(2016—2025年)》提出的国家风景道重要组成部分,区域交通便利,政策优势明显,风景道沿线人口社会经济相对于其他区域较为发达。③松从高速沿线松桃致铜仁市区域。

(2)从资源分布上看:①乌江国家风景道沿线区域内有着大量独特生态旅游资源景观要素以及极其丰富的乌江秀丽山水风景文化,同时也是仡佬族、苗族、土家族等少数民族风情文化聚居地,风景道两岸奇峰对峙、危峰兀立,分布着温泉-石林、乌江黎芝峡旅、郝家湾、腾龙峡等优质生态旅游资源;②武陵山国家风景道沿线,分布着梵净山、石阡夜郎古泉、大明边城景区、朱砂古镇、石阡佛顶山旅、江口云舍旅游等高品位的生态旅游资源,其中梵净山是武陵山脉主峰,也是国家5A级景区和世界自然保护遗产所在地,全境山势雄伟、层峦叠嶂,古树虬枝、怪石突兀;③松从高速沿线,松桃县有“中国民间文化艺术之乡”“中国滚龙艺术之乡”“贵州花鼓艺术之乡”之称,沿线分布典型苗族风情文化聚居地,苗王城、寨英古镇等民族风情古镇,历史文化悠久,又有世外桃源桃花源村生态旅游休闲度假村,喀斯特高山岩溶洞穴潜龙洞等。

高度适宜区是当前政府重点发展生态旅游的核心区域,区域具有便利的交通条件和良好城镇依托,可以为旅游业发展提供充足的劳动力,旅游服务基础设施完善,政府应当积极响应生态旅游发展的浪潮,加快高度适宜区旅游开发进程。

3.2.3 一般适宜区

开发适宜性指数为2.54~3.22,面积6 789.03 km2,占铜仁市国土面积的37.72%,大部分区域主要分布在以梵净山自然保护区为界东松桃县北部、西南部以及江口县和万山区南部区域,少部分分布在沿河县南部、石阡县北部区域。区域受生态旅游资源与自然环境条件限制程度较高,虽然植被覆盖度高,但由于地形较为破碎,且优秀旅游资源相对较少,分布比较分散,品位不高,知名度和影响力也不够高,旅游资源后续发展的开发潜力相对有限,旅游基础配套设施少,客源市场相对较窄,支撑发展生态旅游的特征和后劲明显不足,未来可将此区域可适度开发作为最适宜区和高度适宜区生态旅游发展的缓冲区域。

3.2.4 不适宜区

开发适宜性指数为1.31~2.54,面积6 080.83 km2,占铜仁市国土面积的33.78%,主要分布在以梵净山为界以西的大部分区域,包括印江县大部、沿河县北部、德江县西部等。区域自然旅游资源少,分布分散,品味低,各种各样的喀斯特地貌发育明显,使地表变得高低不平,破碎崎岖,且空间分布差异明显,从而造成交通不便,海拔高差大,山多地少,部分区域人口仍面临生存环境恶化,资源短缺等方面严峻挑战,多数旅游资源远离城镇区域,城镇居民受教育程度低,第三产业就业人数非常少,旅游基础设施少,生态旅游环保意识不高,相当一部分还是比较粗放的生活方式,部分区域存在石漠化比较突出,植被覆盖少,石漠化现象加重、水土流失加剧、重金属导致地下水污染等一系列的环境问题偶有发生,生态环境脆弱,不适合发展生态旅游,应当严格管控此区域的开发建设。

4 结论与展望

生态旅游不仅能提高旅游参与者的生态环境意识,还能在旅游活动中开展一系列生态体验与教育,是对当前生态环境一种义务与责任的相互认知,目的在于促进旅游活动、生态环境保护、社会生活相协调统一。以武陵山区中心腹地城市铜仁市为研究对象,从资源数量、潜力,品味、生态效益角度出发,利用GIS空间平均最邻近指数、泰森多边形、核密度以及GIS空间分析技术,开展了旅游资源的空间分布格局研究。从旅游资源、环境承载力、旅游市场、社会经济4个方面选取23个评价指标,通过专家咨询和层次分析法确定各评价指标权重进行区域生态旅游适宜性综合评价,研究结果为区域因地制宜建设发展生态旅游与科学规划用地提供依据和决策支持,分析结果表明:

(1)铜仁市旅游资源空间最近邻指数为0.55,Voronoi分析CV值为99.34%,表明旅游资源单体在空间上呈现显著的空间集聚分布特征,主要分布于铜仁市南部与西北部地区,各区县间分布差异较大,江口县、碧江区、石阡县、德江县和思南县的旅游资源数量占到整个研究区的70%以上,整体上呈现“南密北疏”的特点;旅游资源密度方面呈现“多核心”空间分布,一是形成以梵净山为主要高密度区域的核心区域,环状向外辐射区域,这与梵净山周边的地形地貌演变限制,地形起伏度大,高度集中的旅游资源特征极为吻合。二是在碧江区和思南县等陆路和水路(乌江)等主要交通节点资源的核密度也相对较高。其他地区资源密度相对较低。

(2)铜仁市生态旅游适宜性结果划分为最适宜区、高度适宜区、一般适宜区和不适宜区4个等级,面积分别占铜仁市国土总面积的7.65%、20.85%、37.72%和33.78%。区域生态旅游主要以一般适宜区和不适宜区为主,高度适宜区次之,最适宜区较少。评价结果总体上反映当前铜仁市生态旅游发展空间适宜性分布,应当重点考虑最适宜区、高度适宜区生态旅游建设和发展。

(3)最适宜区和高度适宜区主要集中在2大区域:①武陵山脉主峰梵净山以东五县(松桃、碧江、万山、玉屏县、江口县)和梵净山周边,该区域是武陵山国家风景道、铜仁市重点旅游发展规划项目“一带双核”的重要组成部分,分布着多数优良生态旅游资源,且结构较为合理;②梵净山以西部分主要以少数民族风情文化聚居地相结合,形成优秀的生态养生休闲旅游目的地。

(4)铜仁市区域生态旅游资源禀赋品味较高,生态功能齐全,旅游价值高,可开发潜力强,不仅是武陵山生态文化旅游资源富集区,还是黔中城市群、武陵山经济圈交汇辐射地带,融入长江经济带的重要桥头堡,地理区位优势明显,研究成果有助于进一步研究区生态旅游开发制定明确布局与发展目标,应当充分发挥武陵山区地域、区位和资源环境优势,合理规划布局,坚持生态环境优先、绿色发展。

(5)由于数据获取有限性,可能会存在相关待开发或是未开发的优秀旅游资源遗漏的情况,在分布特征上未作旅游资源的时空演变分析,以及量化研究旅游资源空间分布和演变的影响因素,此外,如何从区域旅游资源集聚的时空演变过程、分区域资源组合结构的合理性,生态旅游开发模式等,以及如何基于当前的复杂条件,合理取舍优先发展的区域、实施可行性等问题仍有待进一步深入研究。