基于“系统胜任力模型”的心理健康教育人才培养探索

2022-07-07谌鹏飞

谌鹏飞

(西安欧亚学院 人文教育学院,陕西 西安)

一 问题提出

2021年,中共中央制定了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,其中“身心健康素质明显提高”被列入经济社会发展的主要目标之中。心理健康教育人才队伍是提高国民“身心健康素质”、完善心理健康服务体系的重要力量。近年来,国民对于心理健康服务的需求日益提升,呈现出快速增长的趋势。但从供求关系上看,素质过硬的心理健康教育与心理咨询服务人才尚无法满足学校和市场的巨大需求。研究数据显示,中、小学生心理障碍患病率达到21.6%至32.0%,主要表现在情绪、人际关系和学习适应等方面。按照联合国教科文组织的要求,每5000名学生应配备一名学校心理学家。我国2亿多中小学生至少需要4万名学校心理学工作者。但我国每年高校的心理学本科生及硕士、博士毕业生总人数不到2万人。心理健康教育人才的严重短缺已成为制约我国中小学心理健康教育事业发展的瓶颈。此外,从事心理健康教育工作的教师的整体质量并不乐观。在心理健康教师中,毕业于心理学专业的教师比例偏低,而其他专业学科背景的教师占比大是客观存在的现实情况。而在专职的心理健康教育教师中也普遍存在着专业水平不高和无法胜任工作的现象。调查结果显示,在从事心理咨询和心理辅导工作的学校教师中,相当比例的教师并不具备相关职业资质。所有教师均不具备心理咨询师证书的学校占32.94%,所有教师都没有心理健康教育教师资格证书的学校占31.54%[1]。由此可见,心理健康教育师资队伍的建设质量仍有待进一步提高。

解决心理健康教育人才短缺和师资队伍质量问题的关键是改革应用心理学专业人才培养模式,突出实践育人方向,着力提升心理健康教育人才的职场胜任力。在实践中,应用心理学专业人才培养在培养目标、课程体系和教学形式等方面存在着一定的问题。具体表现在:第一,应用心理学专业人才培养的定位领域过于宽泛,专门培养心理健康教育和学校心理教师的院校严重不足。这一定程度上制约着心理健康教育人才培养的数量和质量。第二,在应用心理学专业课程体系中,通识与专业理论知识课程所占比重大,而聚焦心理健康教育的技能实践类课程的比重过小。例如,大部分院校的应用心理学专业开设普通心理学、发展心理学、教育心理学、实验心理学、社会心理学、人格心理学、心理学史、心理统计和心理测量等基础理论课程,只有少部分院校设置了变态心理学、心理咨询与治疗等技能实训课程。第三,课程教学与实践情境存在相脱节的现象,教学重点是理论知识的讲授,而对于知识的实践应用缺乏有效训练,与实际问题的联系不足。

综上所述,为提升心理健康教育人才培养的质量,院校应从人才培养的目标定位、课程体系构建和教学模式等方面对人才培养模式进行系统改革。其中,心理健康教师的胜任力特征是应用心理学专业人才培养模式改革的重要依据。

二 心理健康教师的“系统胜任力模型”

1973年,美国心理学家McClelland首次提出了胜任特征的概念,它指“能够在某一工作或领域中,将绩效卓越者与绩效普通者区分开来的个人的潜在特质”[2]。在此基础上,国内研究者陈虹和叶一舵提出心理健康教师胜任力的定义,即“为了实现学校心理健康教育的目标和功能,有效地开展学校心理健康教育工作对学校心理健康教育教师所要求的专业知识、专业素养、专业价值观的综合”[3]。对心理健康教育领域的从业者而言,胜任特征显得至关重要,因为它不仅明确了胜任心理健康教育工作所需的知识技能,而且它是未来工作业绩的有效预测指标,换言之,具备胜任特征的人员能够更容易在工作中脱颖而出,取得突出的成绩。

目前,国内外研究者针对心理健康教师的胜任特征开展了大量的研究和实践探索。2006年,陈虹和叶一舵通过编制学校心理健康胜任特征问卷并进行因素分析,得出了学校心理健康教师的六大胜任力特征,包括扎实的专业知识、拥有专业技能或能力、学校心理健康教育观念、具有职业特点的人格特质、专业职责和职业道德以及职业个性倾向和自我认同[3]。王智和张大均提出学校心理健康教师胜任力包含九个因素,分别是职业价值观、评估反思能力、协作沟通能力、宜人性、尽责性、专业知识、专业发展能力、学生观、普通文化知识[4]。2007年,曾玲娟将中小学心理健康教师的胜任特征划分为三个方面,第一,职业理念和专业意识,包括学生发展教育观、职业价值观和职业角色观;第二,职业要求的人格特征,涵盖宜人性、开放性、责任感和情绪性等不同面向;第三,专业知识与技能,即具备对心理健康问题进行准确评估与诊断,以及围绕相关主题设计并实施个体或团体辅导活动的专业知识与技能[5]。袁建群指出,中小学心理健康教师应当具备五个核心的胜任力特征,分别是专业知识、专业技能、个性特质、成就动机和以学校心理学家为导向的角色定位[6]。邓林园和王美璇针对资深的心理健康教师进行访谈,建构了3个大类共12项特征的心理教师胜任力模型,第一,自身素质类,包括亲和力、个人品质、思想和创新能力四个特征;第二,工作态度类,包含上进心、责任心、包容度和踏实;第三,工作技能类,具体划分为专业技能和发展技能两个类别,专业技能包含经验和专业知识两个特征,发展技能包含组织协调能力和人际沟通能力两个特征[7]。

在国外,学校心理学家承担着与中小学心理健康教育相关的工作职能。1996年,国际学校心理学会正式提出学校心理学家的定义,即“受过心理学与教育学专业训练,在学校、家庭及其它可能发生影响的环境下为儿童和青少年提供心理学服务的专业人员”[8]。目前,美国已基于胜任特征建立起成熟的学校心理学家培养模式。2020年,美国学校心理学会对学校心理学家胜任特征进行梳理和总结,提出“学校心理服务的综合实践模型”,涵盖10个领域的内容,包括基于数据的决策能力,咨询与协作,指导并促进学生的学习,为学生提供心理健康服务,为促进学生学习提供实践条件,为建设安全且支持性的学习环境提供服务,家庭、学校与社区的协作,为多样化的学生群体提供平等优质的服务,基于调查与实证的教育研究以及法律、伦理道德与专业领域规范。可见,国外学校心理学家与国内中小学心理健康教师在工作内容和职责上存在交集,但在角色定位和工作环境等方面仍有一定差异。值得注意的是,对数据决策、调查研究以及伦理道德等内容的强调在国内心理健康教育人才的培养中具有启发意义。

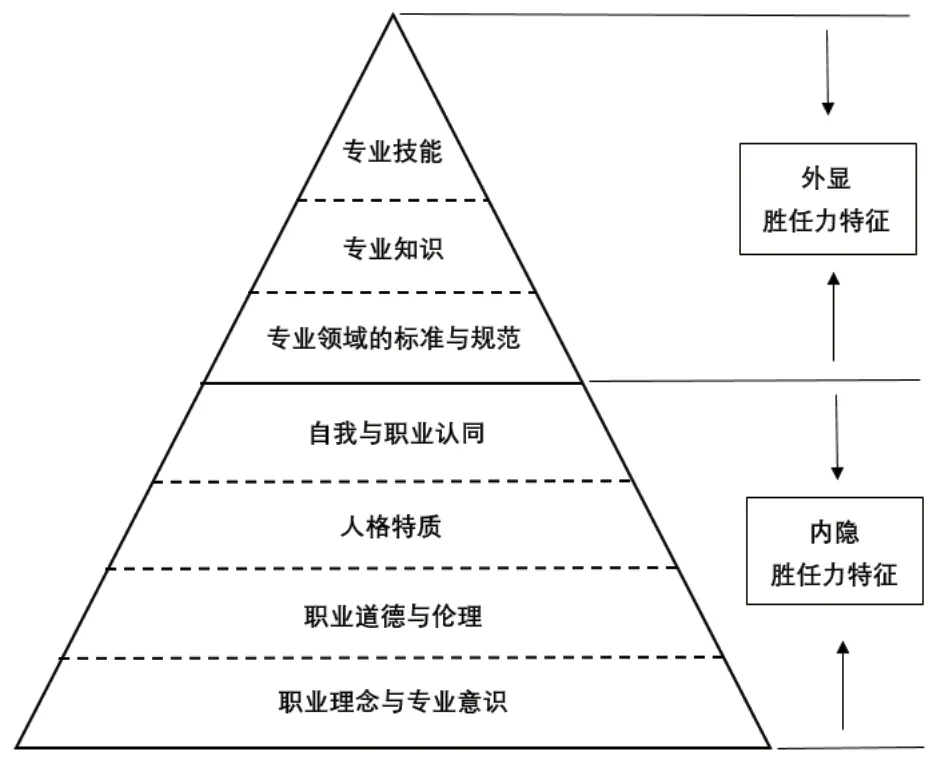

总之,目前针对心理健康教师胜任特征的研究得出了不一致的结果,具体来看,不同胜任特征模型所包含的因素不尽相同,其次,不同模型所注重的胜任特征也存在差异。因此,有必要对现有的胜任力特征进行系统地梳理和整合。基于此,通过回顾以往心理健康教师胜任特征的研究成果,同时参考McClelland(1973)的胜任力模型理论,本研究提出了心理健康教师的“系统胜任力模型”(见图1)。

图1 心理健康教师的“系统胜任力模型”

“系统胜任力模型”将心理健康教师的胜任特征分为两大特征群,第一,外显胜任力特征群,代表那些通过语言或行为所表现出的能力特征,包括专业知识、专业技能和专业领域的标准和规范三个核心特征。其中,专业知识由心理学与教育学等学科知识组成。专业技能包括心理咨询与辅导技能、心理评估与诊断技能、课程教学与反思技能、科学研究技能与协作沟通技能等。专业知识和技能是胜任心理健康教育工作的重要基础。专业领域的标准和规范则指心理健康教师在进行心理健康教育活动所应遵循的价值标准和行业规范。这为提升心理健康教师的专业化水平提供了保障条件。第二,内隐胜任力特征群,表示蕴含于个体内部,在主体行为中得以体现并对行为产生深刻影响的特征,包括人格特质、职业理念与专业意识、职业道德与伦理、自我与职业认同四个核心特征。人格特征包括了尽责性、宜人性、开放性、有爱心、乐观和情绪稳定。这些人格特质是胜任心理健康教育工作的重要保证。职业理念和专业意识涵盖了职业价值观、职业角色观以及科学的教育观和学生观等要素。这是心理健康教师是否胜任的先决条件。职业道德与伦理指在心理咨询与辅导、测量评估、教学与研究中所应遵循的道德和伦理规范。它是胜任心理健康教育工作的必要条件。自我和职业认同指个体对自我以及身份、职业的知觉和评价,积极的自我和职业认同不仅为个体开展心理健康教育工作提供内在动机,而且有助于提升工作的效能感与幸福感。

三 心理健康教育人才培养模式的构建

基于“系统胜任力模型”的心理健康教育人才培养有助于提升应用心理学专业的育人效果,加强国内心理健康教育工作的专业性、科学性和实践性,解决当前心理健康教育师资队伍整体质量不高的现实问题。

(一) 找准人才培养目标定位,培养“内外兼修”的心理健康教育人才

应用心理学专业人才培养的定位领域过于宽泛是制约心理健康教育师资队伍建设的主要因素,院校应基于心理健康教师胜任力模型,着力培养一批“内外兼修”的心理健康教育人才队伍,其核心特点是拥有扎实的专业知识理论和过硬的专业实践技能、高水平的职业伦理和职业素养,认同并热爱心理健康教育事业。同时,人才培养目标的制定要紧密对接中小学心理健康教师的岗位需求,以满足用人单位的紧迫需要。

(二) 重构课程体系,搭建“实践育人共同体”

课程是人才培养的核心要素,要重点建设理论与实践并重的课程体系。第一,参考“系统胜任力模型”对课程内容进行调整优化,凸显“以知识为基础,以技能为根本,以素养为引领”的课程建设思路,搭建四大课程模块,包括心理学专业基础理论课程模块,心理健康教育与心理咨询课程模块、心理研究与评估方法课程模块以及职业伦理与素养课程模块。第二,为解决课程教学与实践情境相脱节的现象,院校应联合中小学和心理咨询与服务机构搭建“实践育人共同体”,积极引进中小学与行业一线的教师和专家资源,参与人才培养方案制定、课程授课与考核评价等环节,建立健全“协同育人”机制。第三,完善见习实习的任务和考核设置,实行双导师制,提升学生在真实的教育情境中的知识迁移应用能力,加深对领域标准和规范的认识,增加自我和职业认同。

(三) 完善教学过程评价,增强学生的“职场胜任力”

充分发挥教学评价对教学和学习活动的调节和促进作用,以考核评价为切入点,强化过程质量管理,提升心理健康教育人才培养的质量。教学评价应覆盖人才培养的全过程,除课程考核之外,增设专业技能考评环节,提升和精进学生的专业技能。专业技能考评包括心理健康教育技能考核、心理咨询辅导技能考核、心理测量与统计技能考核、职业伦理与素养考核四个项目。其次,加强见习实习环节的育人效果,避免体验式育人,对心理健康教育实习任务进行分解并明确写入实习任务单。实行见习实习双导师制,根据实习任务单对学生进行综合考评。此外,将获取心理健康教育教师职业资格证书和专业培训经历作为毕业条件之一,同时指导学生做好职业生涯规划,指导并助力学生胜任职场工作。

四 结语

总的说来,我国的心理健康教育人才匮乏,师资队伍质量不容乐观,这极大制约了心理健康服务体系建设的进程,影响了中国经济和社会发展的步伐。心理健康教育人才培养需要基于心理健康教师的胜任力模型,从人才培养方案制定、课程体系设计与过程质量管理三个方面对人才培养模式进行系统改革,切实解决心理健康教育人才供给不足、人才质量不高等突出问题,为进一步加强中小学心理健康教育,促进学生健康成长,推进素质教育提供坚实的理论支撑和人才保障。