基于核心素养的“共点力的平衡”教学设计

2022-07-06覃华化

覃华化

(广西壮族自治区柳州市民族高中,广西 柳州 545006)

1 引言

“共点力的平衡”是形成运动与相互作用观念的重要知识载体,物体平衡是一种特殊条件(合力为0)下的特殊运动(加速度为0)。共点力平衡的条件在运动与相互作用观念形成过程中具有承上启下的作用,承上是在初中二力平衡基础上展开,进一步拓展和延伸;启下是后续学习中深入研究物体所受合力不为0时运动状态变化的基础。通过本节的学习,初步培养学生模型构建、科学推理、科学探究、科学论证等能力。

2 教学设计

2.1 教学目标

(1) 物理观念:初步形成运动与相互作用观念,能从平衡的视角解释简单的力学现象。

(2) 科学思维:引导学生抓住主要因素,学习构建物理模型的科学思维方法。

(3) 科学探究:能基于实验证据得出结论并作出解释,同时对科学探究的过程和结果进行交流、评估。

(4) 科学态度与责任:能用共点力平衡的条件分析生产生活中的实际问题。

2.2 教学过程

2.2.1 教学引入

播放视频,展示“平衡达人”摆弄各种物体的平衡造型,展现生活中各种有趣的平衡现象,激发学生学习的兴趣,引出平衡状态的概念。

2.2.2 平衡状态

物体处于静止或者匀速直线运动的状态叫作平衡状态,其运动学特征为:v保持不变,即a=0,并且指出物理问题中有时会出现物体“缓慢移动”,也可以视为物体处于平衡状态。处于平衡状态的物体受力情况如何?

2.2.3 探究活动

让学生三至四人为小组,同时拉动纸片上附有的三根细绳,让纸片处于平衡状态,利用竹签沿着细绳方向延伸,让学生观察三根竹签是否相交于同一点,大部分同学都能作出三根竹签交于一点(图1)。

图1

设计意图:通过创设情境,让学生自己体验共点力概念的过程,教师进行简单总结,建构物理概念,同时引出还有不相交于一点的力,如图2所示,三根竹签相互平行,为非共点力。

图2

2.2.4 共点力

几个力如果都作用在物体的同一点,或者它们的作用线相交于一点,这几个力叫作共点力。除了共点力,还有一部分力的作用线是平行的,作用线平行的力叫作平行力。高中物理中主要研究共点力作用下的平衡状态。受共点力作用的物体在什么条件下才会保持平衡呢?

2.2.5 共点力的平衡条件

回顾二力平衡知识,作用在同一物体上的两个力,大小相等、方向相反,并且作用在同一条直线上,即合力为零。回应前面播放的视频,对摆弄的平衡物体进行受力分析,加深对二力平衡条件的理解。

进而拓展到三力平衡,引导学生根据前面学习的力的合成,把其中两个力进行合成,通过合力等效替代两个分力,把三力平衡等效为二力平衡,即可得出三力平衡的条件:F合=0,两个力的合力与第三个力等大、反向、共线。

再拓展到四力平衡,同理根据力的合成,把四力平衡等效为三力平衡,再等效为二力平衡,即可得出四力平衡的条件:F合=0,且四力之间的关系是三个力的合力与第四个力等大、反向、共线。

最后拓展到多力平衡,同理,最终都等效为二力平衡,即可得出多力平衡的条件:F合=0。

设计意图:基于初中二力平衡知识,进一步拓展和延伸,进行理论探究,加深理解等效替代法,层层递进,归纳总结得出共点力的平衡条件。

2.2.6 共点力平衡条件的应用

例1:生活中常用一根水平绳拉着悬吊重物的绳索来改变或固定悬吊物的位置。如图3所示,G是被细绳悬吊的重物,其O点被一水平绳BO牵引,使悬绳AO段和竖直方向成θ=60°。若悬吊物的质量m=0.2 kg,则细绳AO和水平绳BO所受的拉力各等于多少?

图3

设计意图:将教材中例题加上具体数据,让学生应用三力平衡的条件处理问题并且验证。

首先,引导学生明确研究对象,进行受力分析,处理三力平衡问题时通常用合成法(图4)。

图4

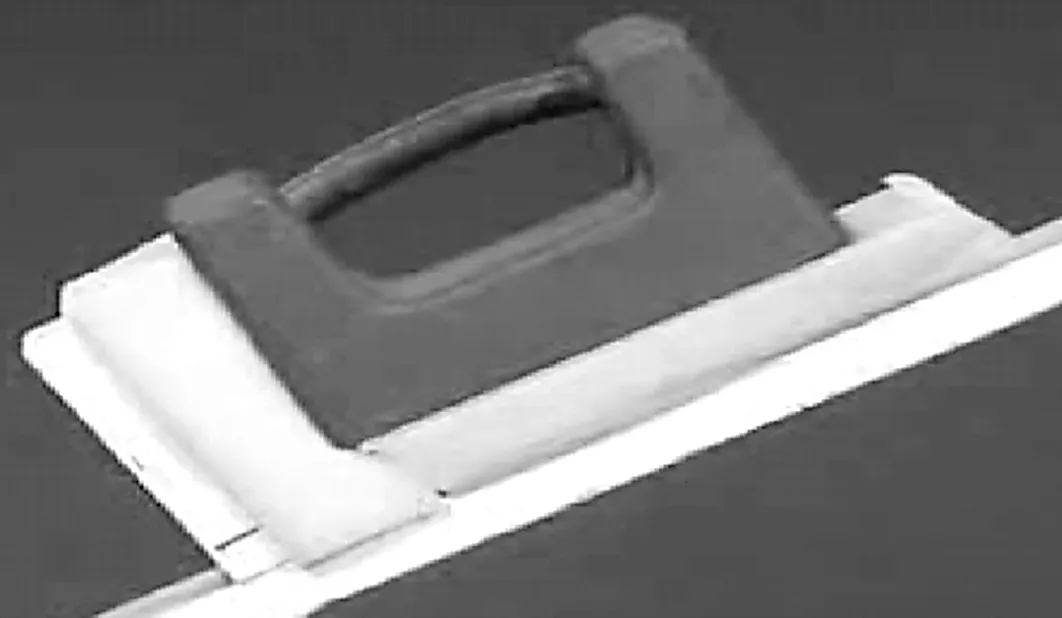

然后,再通过实验来验证学生运算的结果,如图5所示,利用两个力传感器和砝码创设真实情境,将钩码挂到图3中重物的位置,观察力传感器的读数与学生运算结果是否一致,实现理论探究与实验探究相结合。

图5

例2:某幼儿园要在空地上做一个滑梯,如图6所示,根据空地的大小,滑梯的水平跨度确定为6 m。滑板和儿童裤料之间的动摩擦因数取0.4,为使儿童在滑梯游戏时能在滑板上滑下,滑梯至少要多高?

图6

设计意图:引导学生除了用合成法,还可用分解法,让学生尝试使用分解法处理,为学习正交分解法做铺垫。

先引导学生抓住主要因素,忽略次要因素,构建物理模型,将滑梯抽象成斜面模型(图7)。

图7

然后,通过斜面模型进行实验探究,当斜面倾角较小时,槽码不能滑至底部,当斜面倾角较大时,槽码到达底部的速度过大,儿童玩滑梯时有安全隐患,要控制好斜面倾角。

然后,让学生明确研究对象,进行受力分析,引导学生尝试分解法处理问题。根据前面学习可知,如果没有任何限制,一个力可以分解成无数个分力,因此需要根据力的作用效果进行分解。

创设如图8所示的真实情境,在斜面上放上两块海绵,将重物放在上面,看到两块海绵都发生了形变,让学生体验重力在斜面上的作用效果分别是沿着斜面向下和垂直斜面向下。如图9所示,将重力进行分解,结合三角函数可求出斜面倾角和滑梯的高度。

图8

图9

最后,总结归纳分解法,发现将重力分解之后,得出的四个力刚好两两在一条直线上,且相互垂直,进而引出正交分解法。正交分解法的要点是在建立直角坐标系之后,只需将不在坐标轴的力分解到坐标轴上,而且当出现四个力或更多力时均适用。

3 结语

新课改的要求就是要基于的核心素养的培养要求去思考问题,让学生在物理概念、科学思维、科学探究、科学态度四个方面得到有效提升。高中物理教师通过联系生活、引发认知冲突、基于实验、激活知识等途径创设问题情境,通过真实的情境教学,引导、激发学生深度思考,把物理知识和实际情境紧密联系起来,让学生在物理情境中思考问题,在思考问题中掌握知识,在掌握知识中促进学生必备品格和关键能力的形成,增强学生的实践意识。