起源、发展和未来

——冠心病监护病房60 周年记

2022-07-06张聪陈济明程震锋

张聪 陈济明 程震锋

冠心病监护病房(coronary care unit,CCU)这一概念是由澳大利亚医师Desmond G.Julian提出的最初建立于20世纪60年代初[1],其逐渐发展完善至今已有60年。它的建立曾被Braunwald[2]称为“急性心肌梗死治疗中最重要的一个进步”,同时也被认为是现代心脏病学的十大进展之一[3]。

1 起源

在20世纪50年代早期,心脏科医师们的研究及治疗主要集中于先天性心脏病和风湿性心脏病,而对于冠状动脉疾病的认识及研究十分有限,且在当时被认为是无法治疗的,所以一直未引起公众的重视[4]。而当1955年总统Dwight David Eisenhower和议员Lyndon Baines Johnson被披露在同年相继患上急性心肌梗死后,公众才开始真正地将视野放在冠状动脉疾病上。尽管在20世纪60年代以前已有抗凝药物的使用及其他治疗手段的不断更新,急性心肌梗死患者的死亡率仍然高达40%左右[5],其中一个重要的原因是由于缺乏有效的监测手段及针对性的治疗措施,当急性心肌梗死患者出现心搏骤停或心室颤动时,大部分情况下得不到及时的诊治而死亡,因此在当时激发了学者们开展一系列研究。

首先在心脏监测方面,在这之前,持续心电监护仅仅在部分外科手术中有所应用,但当人们开始尝试将示波器或是脑电图机改装成持续心电监护仪,并在病房中应用于监护急性心肌梗死患者后[6],获得了满意的效果。另外复苏手段也取得了开创性的发展,其中具有代表性的是1960年发表在JAMA上的一项研究[7],其描述了成功使用非开胸胸部按压进行心脏复苏的方法,在这之后该方法迅速超过开胸心脏按压成为了心搏骤停的首选治疗方法。同时期波士顿的Zoll等[8]也推出了体外除颤来替代开胸除颤。从那时开始,口对口呼吸、胸外按压和体外电除颤相结合的方法被公认为可有效恢复心搏骤停和心室颤动患者正常心功能的治疗手段。

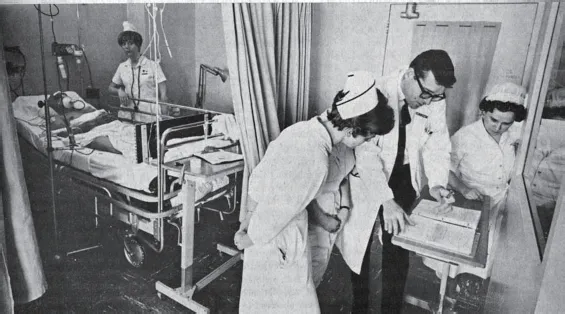

除此以外,CCU的建立同样少不了专业的护理团队。在当时,已有研究表明心搏骤停在4 min后将对患者产生不可逆转的脑损伤,但医师往往无法在如此短的时间内到场并对患者进行心肺复苏和除颤,于是有学者开始尝试对床旁护士进行培训并赋予其直接进行心肺复苏和除颤的权利,并增加其在诊疗工作中的作用。图1可见早期CCU中即有大量床旁护士参与工作,这一尝试也是CCU建立初期能获得满意成效的重要一步[9]。

图1 早期冠心病监护病房(CCU)的工作场景[15]

上述用于应对心搏骤停和心室颤动患者的监测和治疗手段大力推动了当时急性心肌梗死监护病房的建立。在这一基础上,为了使在患者发生急性心脏事件时医护团队能更快地反应,医师们开始考虑将急性心肌梗死患者集中起来,并由经过专业训练的医务人员进行诊治和护理[10],图2中Peter Ben Brigham医院的CCU平面图较好地诠释了这一理念。随着这一理念的逐渐成熟,终于在1962年,最早的几家CCU逐渐开展工作,其中多伦多总医院的CCU应属历史上第1家,当时仅仅是由一个具有4张床位的房间和一个相邻的小型护士站组成,在运行1年后该中心对其工作进行了总结并发表在了Lancet上[11]。虽然该中心的数据显示急性心肌梗死患者的死亡率并没有明显降低,但其经验对后续CCU的发展起到了极其重要的指导作用。同年由Bethany医院的Hughes Day发起并建立的CCU(美国第1家)同样在历史上有着举足轻重的意义。据统计该中心急性心肌梗死患者的死亡率在1年内从39%显著下降到19%[12]。与此相似的是,后来Killip等[13]的一项具有里程碑意义的研究,也证实CCU降低了急性心肌梗死患者近20%的死亡率。

图2 1965 年Peter Ben Brigham 医院冠心病监护病房(CCU)的平面设计图[16]

全球最早一批CCU的运行结果让大家看到了其对急性心肌梗死患者死亡率降低的作用。因此在1962年后,CCU开始如雨后春笋般在全世界范围内建立起来,据统计,仅仅美国就在4年内新建立了200多家[14]。

回顾CCU的起源我们可以看到,早期CCU是在持续心脏监测、心肺复苏、体外除颤及专科护理的基础上建立,其目的是为了将急性心肌梗死患者集中起来,使心搏骤停和心室颤动事件能被及时发现,并给予针对性的治疗措施以降低其死亡率。

2 发展

CCU的建立是急性心肌梗死治疗史上的里程碑,不仅如此,它对急性心肌梗死早期再灌注治疗策略(溶栓、经皮介入)的发展同样具有重要意义[17]。但我们在看到CCU带来成就的同时,也需关注其发展中的不足。在最初10年间,CCU作为急性心肌梗死患者的护理和治疗标准模式逐渐被接受,当时的学者们只关心这种新型治疗模式对患者死亡率的改善,研究也主要集中在治疗的进展和其所得到的最终成果,而极少考虑其高昂的经济负担[16]。但随着拥有CCU的医院数量及CCU床位数量的进一步增长,不断上涨的医疗成本带来了压力,医院不得不考虑其经济效益,也逐渐开始有学者将研究目光转到CCU的成本控制和如何提高效益上。其中一项发表在NEJM的研究[18]有着重要提示,研究者发现美国CCU中只有一半的患者最后被确诊为心肌梗死,另外有较大部分患者仅仅为疑似“心肌梗死”,或是患有其他心脏疾病的低风险患者,他们在CCU中的监护和治疗费用同样非常高,但这类患者大部分并不需要如此昂贵的治疗,这些医疗支出将会给医院和社会增加经济负担。于是医院开始采用严格控制入科标准、减少患者在CCU的住院时间等手段来降低成本[19-20],这也是体现CCU在发展中逐渐成熟的标志之一。

在这60年里,CCU的目的和作用也在不断发展和完善。最初的CCU,单纯是为监测和治疗急性心肌梗死患者,预防其并发的心搏骤停和心室颤动而建立,更像是心律失常的“监测室”。但随着恶性心律失常的治疗进展,发现死于该并发症的患者比重在降低,而因泵衰竭导致的死亡则开始逐渐显现[21]。所以在当代,CCU早已不仅仅是治疗急性心肌梗死的冠心病监护病房,而是逐渐成为了心脏重症监护病房(cardiac intensive care unit,CICU)或心脏监护病房(cardiac care unit,CCU)[22],因为其面对的是越来越多的其他重症心血管疾病患者,如心力衰竭(心原性休克)、恶性高血压病、心肌病、心肌炎、复杂心律失常和结构性心脏病等[23]。回顾CCU发展史,从最早的所有疾病的重症患者都收治在综合重症监护病房(critical care unit),到冠心病监护病房(coronary care unit)的建立,直到发展为心脏监护病房(cardiac care unit),这其中的变化,正是CCU更加专科化及多样化的进步。

除了面对更多样的心血管疾病外,随着患者年龄结构变化,慢性病(包括糖尿病、高血压病、肾 功能不全和阻塞性肺疾病等)普遍在CCU患者中与心血管疾病并存,导致患者的病情越来越多样化[24],治疗也变得越来越复杂,这种复杂不止体现在心血管疾病的治疗中,同时涉及其他脏器,因为这些患者往往会发生很多非心脏并发症,如呼吸衰竭、肝肾功能障碍、神经功能障碍(缺血或出血性卒中)、慢性和急性感染(甚至感染性休克)、外周或肺动脉血栓性疾病、营养支持不足等[25],这类人群的治疗给医院和社会带来了极大的负担[26]。

多样的病种及复杂的病情,是对治疗手段革新的迫切需求,因此,一系列机械辅助治疗手段应运而生。无创机械通气自20世纪80年代开始在临床应用,在改善心原性肺水肿导致呼吸衰竭患者的氧合方面,展示出了良好的疗效[27]。相对于一般机械通气治疗,无创机械通气能避免插管,降低了死亡率并缩短了住院时间[28]。主动脉内球囊反搏(intra-aortic balloon pump,IABP)最早出现于1967年[29],因为其能增加舒张压以增加冠状动脉灌注,降低收缩期后负荷以改善前向血流,所以它在降低心肌耗氧量,为衰竭心脏提供血流动力学支持方面有着良好的效果[30],尤其体现在急性心肌梗死后心原性休克的患者身上。体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO)是体外循环衍生出的新型生命支持技术,可以人工替代患者的部分或全部心肺功能,最早成功应用可追溯到1972年,如今在CC U中常用于极其危重的暴发性心肌炎、低心输出量综合征、急性心肌梗死患者[31]。据统计近年来各种疾病使用ECMO后生存率已提高至35%~57%[32]。左心室辅助装置可帮助晚期心力衰竭患者增强心室泵血。其中Impella已成为体积最小的机械循环支持设备之一,可通过介入手术快速经皮置入,其对高危经皮冠状动脉介入治疗手术及心原性休克患者的血流动力学具有明显的改善作用[33]。除此以外,更多的新型机械辅助治疗技术仍在研发中,相信在将来会对CCU的发展起到重要的支持作用。

和CCU面对的病种愈加综合及复杂一样,不断更新的治疗理念和手段也是对一线CCU医护人员的严峻挑战,这意味着我们需要更加强大和综合性的医疗团队来应对。所以当代CCU医师不仅需要掌握心血管疾病的治疗和循环系统的管理,还需要有全身重症监护知识和先进支持设备的使用能力,这样的要求同样体现在护理团队上,总而言之,这类具备综合重症疾病诊治及护理能力的心血管病专科团队培养体系的发展同样是CCU发展中的重要一环[34]。所以除了医疗技术及设备的更新外,专科人才的培养模式也在不断完善。如美国制定的目前已更新至COCATS 4的心血管专科医师培训指南[35]中即有单独的心脏重症医师培训章节,它将培训阶段分成了3个等级,以心脏专科培训作为基础到轮转学习综合重症监护病房(intensive care unit,ICU)及各个专科ICU来进阶,培训计划详尽到每一项技能及每一个月。另外日本也在2015年出版了一部心脏重症医师的培训教材[36],该教材详细制定了从各种重症指标及参数的学习到掌握血液滤过和呼吸管理技术等,最后到体外膜肺氧合辅助心肺复苏(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation,ECPR)的演练流程。除医师外,美国重症护士协会也针对心脏重症专科护士的认证作出了相关要求[37]。

此外,即使是专科医师和护理人员的培养也不能完全应对当今CCU的发展带来的挑战,所以我们也需要整合其他学科人员以建立更加全面的团队,如呼吸治疗师、药剂师、营养师、理疗师、医疗工程师等[36],以此面对CCU不断发展的要求。

我国CCU的起源和发展同样是心血管病学发展过程中的重要一步。我国最早的一批CCU建立在20世纪70年代,最初其并非独立存在,而是合并在国内早期的ICU之中,随着20世纪80年代初我国ICU的发展和成熟,数年后,各个专科重症病房开始相继独立和发展[38],其中最早的独立CCU于1985年在北京建立。和国外最早的CCU一样,我国早期CCU建立的主要目的也是为监测急性心肌梗死后心律失常。随着技术的发展,80年代后国内一些医院的CCU开始开展床旁血流动力学监测,初步应用IABP等各种血流动力学支持技术,到2001年大陆的第一台ECMO成功开展,此后ECMO等技术在CCU中逐渐应用于循环不稳定的危重心血管疾病。在认识到CCU的优势后,我国各项指南也更加建议将以急性心肌梗死为主的心脏重症患者收入CCU治疗[39],因此CCU在我国的发展也极其迅速。到2016年统计显示中国大部分三级医院已具备成熟的CCU[40]。这代表着现如今中国心血管医师不仅在介入治疗方面走在世界前列,在心血管危重症治疗上也已达到了世界一线水平[41]。

纵观中国CCU的发展,不仅做到了更“深”,同样也更“广”。中国是一个地广人多的国家,为了应对急性心肌梗死的挑战,我们不仅在三级医院建立了标准的胸痛中心,同样也逐步在县级医院建立起了基层胸痛中心,而伴随着胸痛中心向基层的扩展,胸痛中心规范下的CCU同样也在逐步向基层县级医院扩展[42],符合中国国情的“中国式CCU”发展较好地解决了心肌梗死早期救治的规范化问题,已成为近年来国内心血管病学发展的标志性成果[43]。

3 未来

随着医学技术的发展,人均寿命的进一步延长,未来CCU必然会接受更多高龄及危重症的心脏病患者,这意味着设备齐全的CCU和训练有素的心脏重症医疗团队也需要更成熟及普及。CCU的历史见证了它对心脏介入技术发展的促进,与此同时,将来越来越多复杂介入手术的应用也需要CCU的进步以在围术期能更好地保驾护航。迎接挑战,未来的CCU将是心血管病学能进一步发展的重要环节。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突